News

【概要報告】北極サークル日本フォーラム本会議(第1日)

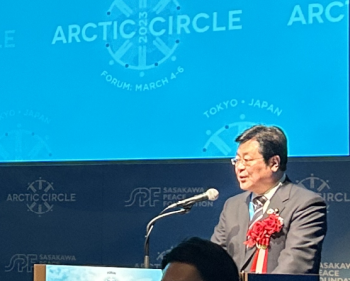

永岡文部科学大臣からは、航路、生物、資源の持続可能な利用に関する研究を含む、気候変動の影響が顕著な北極において観測と研究を続けることの必要性のほか、国際協力による若手人材育成の重要性に言及があった。また、観測データの空白を埋めるため、2026年度進水予定の北極域研究船への期待が語られた。

トールダルソン・アイスランド環境大臣は、北極の問題は東京から3000キロ離れた場所の問題ではなく、地球全体の問題であるとして、ハイレベルの参加者だけでなく、科学者や産業界、市民社会による議論が重要であるとの指摘があった。また、前北極評議会議長の立場として、北極評議会では、アジアからは5か国に限られているが、北極の未来を考える上でアジアからの参加は欠かせないとして、北極サークル日本フォーラムのような対話フォーラムが重要である旨の発言があった。

西村環境大臣からは、気候変動は北極圏の存続に関わる問題であり、急速に進む温暖化は北極圏に生活する人々や生物へ大きな影響を与えているとして、世界中が緩和行動を強化する必要があるとの指摘がなされた。

新藤議員からは、地球と人類のためにも北極はきわめて重要であるとの指摘があり、日本としては、北極政策における質と量の双方を確保する必要性と、北極域における活動の足掛かりを作ることが重要であるとして、その拠点となる2026年進水予定の北極域研究船の重要性について述べられた。

イスフェルド・フェロー諸島政府北京代表からは、日本の格言である「理念なき行動は凶器であり、行動なき理念は無価値である。」という言葉の引用があり、フェロー諸島の立場として、北極を平和で安定した地域であることを維持する必要性について強調があった。

ケムニッツ・デンマーク国会議員は、北極圏であるグリーンランドにおける観光や資源に対する関心が高まっていることを歓迎しつつ、関連する意思決定に対するイヌイットを含む北極圏に住む先住民の「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)」を確保することの重要性について言及があった。

土屋議員からは、日本アイスランド友好議員連盟の会長として、これまでにないほど日本とアイスランドの友好関係が高まっているとして、引き続き、ジェンダー問題を含め、日本はアイスランドから多くのことを学び、北極を含む地球環境の保全への取り組みを進めるべきである旨の発言があった。

後半のプレナリーセッションでは、「北極対話:日本、中国、韓国」、「北極の氷床・海氷融解の結果」、「溶けゆく北極における先住民の知識」、「「ロングウェイ・ノース」と北極の海洋環境保全」の4つのセッションが開催された。

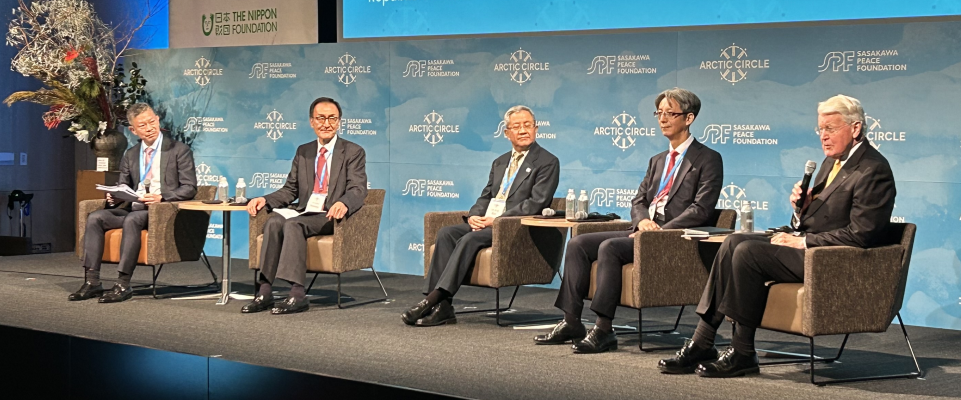

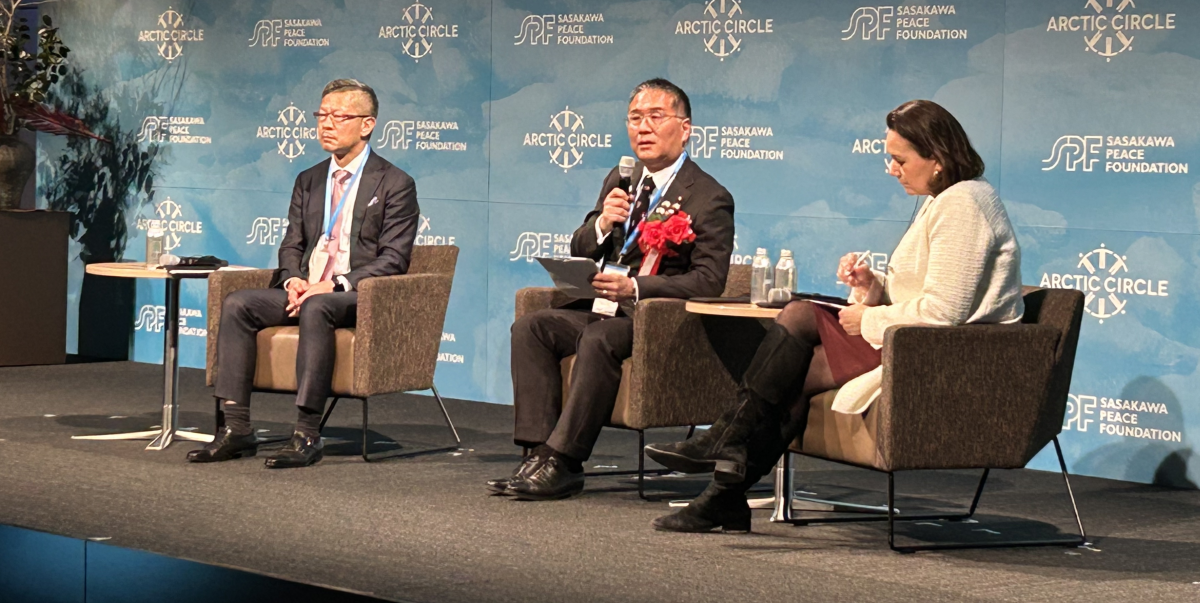

「北極対話:日本、中国、韓国」セッションでは、グリムソン議長と阪口所長の司会の下、日中韓の北極担当大使が、アジアの視点から各国の北極政策への取り組みや国際協力について議論を交わした。日本の竹若北極担当大使からは、気候変動などの影響を顕著に受け急速に変わる北極における気候変動の影響の観測や研究の継続が重要であるとの指摘があった。また、気候変動問題は日本の安全保障に様々な形で重大な影響を及ぼすとして、その観点からも北極問題に取り組む重要性が指摘された。高中国北極担当特別代表からは、2018年に採択された北極白書で言及されている「尊重、協力、ウィンウィン、持続可能性」の基本原則に基づき、関連するすべての活動が継続して行われているとして、北極の将来のために引き続き取り組んでいくことが述べられた。ホン韓国北極担当大使からは、北極の環境ほどが重要であるとして、気候変動からの影響からの保護はすべての国の責任であることに言及があった。また、そのための取り組みとして、韓国における温室効果ガス削減に関する取り組みの紹介などがあった。3か国とも、北極の将来の理解なくして地球規模の気候の理解はできないとして、北極における観測・研究の重要性について共通認識があった。続くフロアとのQ&Aでは、北極における気候変動問題への対応における日中韓の二国間・三か国間の協力の具体例や、他のアジア諸国を巻き込んでの取り組みについて質問があった。

会場内の様子については北極サークル事務局の写真集(Flickrサイト)もご参照ください。