島嶼研究ジャーナル

海洋政策研究所島嶼資料センターでは、日本の島嶼に関する問題について正しく理解するための定期刊行物『島嶼研究ジャーナル』を発行しています。『島嶼研究ジャーナル』は、資料に基づく専門家の学術的な論文を集めた「論説」、国際会議等の国際社会の場で議論された日本の島嶼に関わる問題情報を紹介する「インサイト」、島嶼に関わる問題を理解するための読み物「コラム」の3コンテンツから構成され、島嶼に関する問題の本質を斯界の専門家によりわかりやすく解説しています。本書はオンライン書店でお買い求めいただけますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

本体926円+税

発 行 所 島嶼資料センター

印刷・販売 内外出版株式会社

第13巻1号 2023年12月27日

本号は太平洋地域、地中海、東シナ海、南シナ海、エーゲ海における島嶼の問題を取り上げている。いずれの島嶼問題も国家主権との関係で解決が難しく、諸国は外交政策を尽くして領有権の主張と発信を繰り返している。 論説では、南太平洋諸国の外交姿勢、特に対中国について解説した『太平洋の島嶼地域情勢―中国の思惑と島々の心情を読む』と、スペイン、モロッコ間の島嶼紛争を概説した『2002年のペレヒル島「危機」について』を掲載。 インサイトはエーゲ海におけるトルコとギリシャとの間の島嶼問題について論じた3点を掲載。また南太平洋地域(メラネシア、ポリネシア、ミクロネシア等)に眼を向けるべきという提言も掲載した。 島嶼問題コラムには、昨年12月に公開された「領土・主権の内外等の発信に関わる有識者懇談会」の成果報告書とともに、日本政府による尖閣諸島調査活動紹介の後半を掲載した。また前号に引き続き尖閣諸島調査に参加した筆者による記録・写真をまとめた『魚釣島・南小島・北小島での日本政府の利用開発可能性調査のあらまし』を収録した。

第12巻2号 2023年05月12日

本号は太平洋地域、地中海、東シナ海、南シナ海、エーゲ海における島嶼の問題を取り上げている。いずれの島嶼問題も国家主権との関係で解決が難しく、諸国は外交政策を尽くして領有権の主張と発信を繰り返している。 論説では、南太平洋諸国の外交姿勢、特に対中国について解説した『太平洋の島嶼地域情勢―中国の思惑と島々の心情を読む』と、スペイン、モロッコ間の島嶼紛争を概説した『2002年のペレヒル島「危機」について』を掲載。 インサイトはエーゲ海におけるトルコとギリシャとの間の島嶼問題について論じた3点を掲載。また南太平洋地域(メラネシア、ポリネシア、ミクロネシア等)に眼を向けるべきという提言も掲載した。 島嶼問題コラムには、昨年12月に公開された「領土・主権の内外等の発信に関わる有識者懇談会」の成果報告書とともに、日本政府による尖閣諸島調査活動紹介の後半を掲載した。また前号に引き続き尖閣諸島調査に参加した筆者による記録・写真をまとめた『魚釣島・南小島・北小島での日本政府の利用開発可能性調査のあらまし』を収録した。

第12巻1号 2022年12月14日

今号の論説では、竹島について言及がなされている明治初期の外交資料について検討した『朝鮮国交際始末内探書再考』、史実であるヴァージン諸島購入やイースター島売却提案をもって売買による領土の取得について論じた『国家間における島の売買と国際法』を掲載した。 インサイトではテレビのドキュメンタリー番組などで写された有名な竹島の写真について出典を解き明かした『1965年の朝日放送番組「リャンコ─竹島と老人の記録─」と『橋岡アルバム』─竹島アシカ猟写真の拡散の検証』。海洋および漁業に関して国際組織と台湾の関わり方を検討する『「漁業主体」台湾の国際的な枠組みへの参加―かつお・まぐろ類地域漁業管理機関を素材として―』。また、『失地回復主義的中国の2021年から2024年までの海洋作戦?』では、中国現政権の構想する海洋戦略について概説している。 島嶼問題コラムは、1979年に実施された国による尖閣諸島調査に実際に参加した筆者による記録『魚釣島・南小島・北小島での日本政府の利用開発可能性調査のあらまし―魚釣島・南北小島はどんな島なのか―』を記録写真とともに収録した。

第11巻2号 2022年04月01日

『島嶼研究ジャーナル』は本号よりフルカラー印刷となった。鮮明な図、地図、写真の掲載が可能になり、より読みやすい誌面になったと自負している。 今号の【論説】は、ロンドン大学教授(海上自衛隊幹部学校(JMCSC)客員教授でもある)による、中国の海洋戦略を解説した『戦略が「グレー」ではなく「ハイブリッド」である場合』を掲載している。また、竹島問題に関する韓国の主張のうち、サンフランシスコ平和条約における部分について論じた『竹島問題に関する1996年の韓国の主張について』を掲載。 【インサイト】では、河川の中にある島(中州、川中島)の領土問題について、コンドミニウム(共同領有)であり、かつ主権が入れ替わる「交代式」である例について考察した『世界唯一の「交代式」コンドミニウムとしての会議島』。また、撮影時期や出典が不明だった竹島におけるアシカ猟写真について、詳細を解き明かした『1941年の撮影と判明した竹島でのアシカ猟師の集合写真』を掲載した。 【島嶼問題コラム】では、尖閣諸島、また九州南端から台湾へと続く「琉球弧」の諸島が、中国の海洋進出の標的とされている現状を説く『尖閣諸島と中国の戦狼外交』を掲載している。

第11巻1号 2021年04月23日

今号の論説では、米国の研究者の視点から、尖閣諸島の主権問題を論じた『尖閣諸島に及ぶ日本の主権に関する米国の認識』、また、南シナ海をめぐるフィリピンと中国の紛争に関して、国連海洋法条約に基づいて設立された仲裁廷が2016年に下した判断とその後について論じた『中国による南シナ海での違法な人工島建設の法的結果』を掲載した。 インサイトには、若手研究者による『気候変動が島嶼等に与える影響 ―国際法からのアプローチを中心に―』。『島をめぐる係争水域の共同開発に関する一考察』『2020年から2021 年にかけて登場した韓国の竹島海上警備策の特徴』『インド洋島嶼国セーシェル共和国とモーリシャス共和国の領土問題とブルー・エコノミーの役割』の4本を掲載している。 コラムでは、『島嶼領土に対する日本政府の基本的認識』として、北方領土、竹島、尖閣諸島に関わる日本政府の認識を紹介し、日本は領有主張の根拠を国際法に置いていることを解説している。

第10巻2号 2021年04月23日

今号の論説では、ヨーロッパの研究者の視点から、日本の抱える3つの島嶼領土の問題を論じた『高慢と偏見-北東アジアにおける海洋紛争』、また、尖閣諸島問題の歴史を振り返り、同諸島における日本の主権を確認する『尖閣諸島問題の歴史と課題』の連載を開始した。 インサイトには、国際法用語としての「実効支配」を解説しマスコミの誤用を指摘する『「実効支配」とは何か?』。さらに『南シナ海のある事件』では、オーストラリアの研究者が、中国の漁船団及び海警局とNATO軍艦との、南シナ海上での事件を仮定し、そのif事件シナリオを国際法で評価する試みを行っている。 また、今回の国際判例紹介では、国際仲裁裁判所の裁定とローマ法王の仲介を経て、島嶼領土問題の平和的解決に至った「ビーグル海峡事件(アルゼンチンVSチリ)」を取り上げている。

第10巻1号 2021年01月04日

創刊以来10年、今年度は第10巻を刊行の運びとなりました。これまで10年間のご支援に深く感謝申し上げます。10周年を機に表紙デザインを一新いたしました。新たな表紙にてまたどうぞよろしくお願いいたします。 今号の論説では、海洋法の第一人者であり国連法務局海洋問題・海洋法部長を務めた林司宣早稲田大学名誉教授のご逝去を悼み、2007年に海洋政策研究財団『沖ノ鳥島の維持再生に関する調査研究平成18年度報告書』に掲載された論説「島・岩についての国際法制度」 を再録。島田征夫早稲田大学名誉教授には、林先生の業績をメインにして追悼文を御寄せいただいた。 さらに、太平洋島嶼国の土地に関する憲法と領土主権についての論説、また、サンフランシスコ平和条約(1951)作成過程から連合国の竹島への認識と方針についての論説を掲載。 インサイトでは、2020年1月に虎ノ門に拡張移転した「領土・主権展示館」の前担当者が同館の理念と目的について著述した「新領土・主権展示館メイキング」を掲載。さらに2018年に福島で開催された「第8回太平洋・島サミット」首脳宣言に盛り込まれた、太平洋島嶼国の実施する海洋管理の新たな概念「zone based management」についての論述、そして連載中であるクラスカ米海軍大学校教授による論説「領海内の潜水艦による諜報」第3回の掲載である。コラムでは、尖閣諸島と北方領土に仕掛けられている「興論戦・心理戦・法律戦」の3つの戦争について著述している。

第9巻2号 2020年04月10日

今号の論説は、中谷和弘東大教授によるアラブ首長国連邦(UAE) とイランとの領土紛争について考察した『アブムーサ島に関するイラン・シャルジャ間の了解覚書についての国際法上の考察』、下山憲二海上保安大学校准教授による遠隔地の帰属に関する先占基準の適用と沈黙が黙認となるのかを論じた『遠隔地に対する実効支配と関係国による沈黙の効果―尖閣諸島を題材として―』そして、第7巻2号から4回に渡って連載してきた、北方領土の法的諸権利を論じる『北方領土問題の歴史と諸権利(4)』が完結した。 インサイトでは、篠﨑正郎航空自衛隊幹部学校教官による英国の島嶼領土であるフォークランドの防衛についての考察『イギリスの防衛政策にとってのフォークランド紛争―本土防衛と島嶼防衛の均衡―』、第9巻1号から3 回に渡って連載予定のクラスカ米海軍大学教授による『虎の口に頭を突っ込む―領海内の潜水艦による諜報―(2)』では平時における潜水艦の諜報活動と海洋法について豊富な例を挙げて検討・分析を行っている。 コラムでは、2020年3月、虎ノ門に新設された内閣官房の発信事業「領土・主権展示館」について紹介する。

第9巻1号 2019年11月29日

今号の論説は、一般社団法人太平洋協会理事長である小林泉大阪学院大学教授による、日本の約30年間にわたる南洋群島委任統治について論じた「南洋群島と日本による委任統治」、および8巻1号に引き続き掲載する「北方領土問題の歴史と諸権利(3)」である。

インサイトでは、竹島領有権紛争に利用される小笠原諸島の帰属と地図をめぐる話が全くの架空であると証明する「小笠原諸島のいわゆる林子平恩人説と竹島」、最近の中国原子力潜水艦の領海侵入について法的問題点を挙げた「潜水艦の領海における潜水航行-中国の原子力潜水艦事件-」、平時における潜水艦の諜報活動と海洋法について豊富な例を挙げて検討・分析を行う「虎の口に頭を突っ込む(1)-領海内の潜水艦による諜報-」の3本。

コラムでは、内閣官房の「領土・主権をめぐる内外発信に関する有識者懇談会提言」(2019年7月)「内外環境の変化を踏まえた発信強化の実践のために」を掲載した。また、国際事例として、インド洋に浮かぶモーリシャス共和国とチャゴス諸島の分離(1965年)について紹介する。

第8巻2号 2019年03月26日

今号の論説では、尖閣諸島問題の第一人者であった尾﨑重義筑波大学名誉教授のご逝去を悼み、1995年に『筑波法政』に掲載された論説「尖閣諸島の国際法上の地位-主としてその歴史的側面について-」を再録。三好正弘愛知大学名誉教授には、尾﨑先生の業績をメインにして追悼文を御寄せいただいた。

インサイトでは、中国海警局(武警海察総隊)を海上保安庁と比較した論説、また、米英の外交資料から対日講和条約における竹島の取扱いを検討した論説、そして「吉田松陰と竹島」では幕末、松下村塾で盛んになった「竹島」開墾論と、やがて明治政府官吏となった弟子たちによるその後の展開についてを論考している。

コラムでは、「海洋境界」の画定について、2018年の国際判例を紹介。また同じく2018年に起こったロシアによるウクライナ海軍艦艇拿捕事案という国際事例を紹介している。

第8巻1号 2018年09月20日

今号の論説では、北方領土の問題を取り上げています。「北方四島とサンフランシスコ条約」では、対日講和条約第2条(領土条項)の起草過程を第一次資料に基づいて検討している。

「北方領土問題の歴史と諸権利(2)」では、前号(第7巻2号)に引き続き、樺太における日本統治と第二次世界大戦に関係する条約等を分析しています。

インサイトは、竹島海域をめぐる日韓漁業協定交渉に、官僚として参加した著者が現場での体験を交えて論じる「合意は守られねばならない」、また、オックスフォード大学研究員からの寄稿として、沿岸国はそのEEZ(排他的経済水域)内における情報収集を規制できるか否かという問題点を論じた「排他的経済水域における諜報活動」、そして連続掲載中の「竹島の日本地図についての韓国側の報道・論文に対する反応(7)-2015年7月17日付韓国・中央日報報道の地図について(4)-」の三本です。

コラムは、第二次世界大戦終戦時より米国占領下にあった小笠原諸島の日本復帰を取り上げた「2018年は小笠原諸島返還50周年」。「国際判例紹介(13)」では、昨年2017年の事例であるガーナ共和国とコート・ジボワール共和国の海峡境界画定問題について取り上げています。

第7巻2号 2018年05月21日

今号の論説は、「北方領土問題の歴史と諸権利(1)」、「公式認定最重要史料の「釣魚臺」、尖閣ではなかった」、「竹島問題に関する日韓両国政府の見解の交換について(下)」、の三本で、北方領土・尖閣諸島・竹島問題に係るユニークな視点から島嶼領土について論じています。

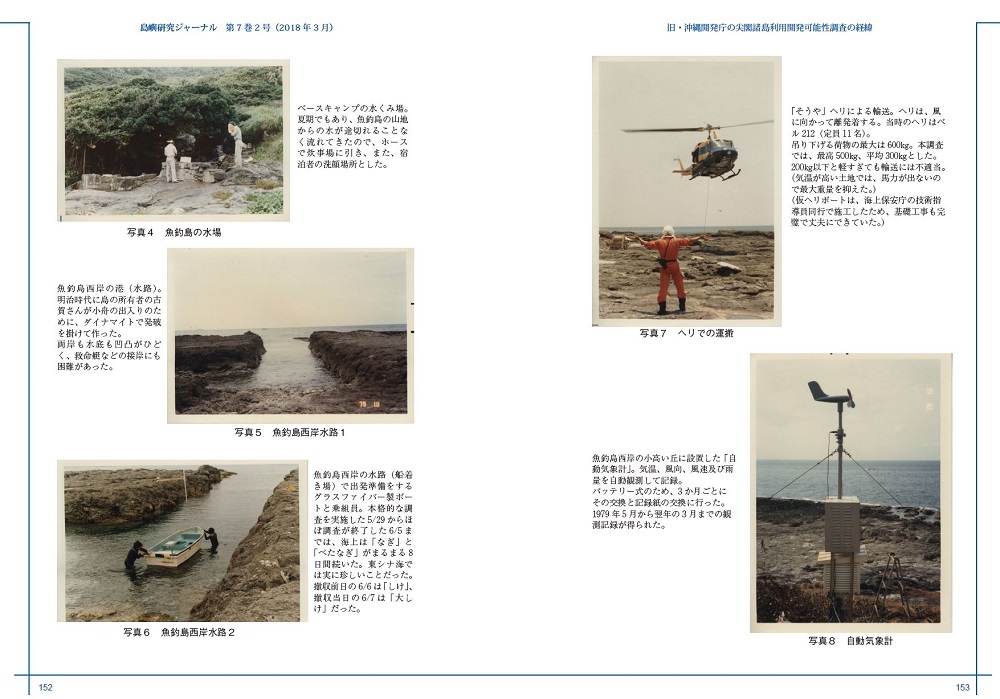

巻末に我が国が行った唯一とも言える公的な尖閣諸島調査活動の実態を、調査隊のリーダーが報告する「旧沖縄開発庁尖閣諸島利用可能性調査の経緯」を、貴重な現場写真とともに掲載しました。

米国研究者からの寄稿として、排他的経済水域を利用する際に生じうる国際法上の問題点の指摘を行った「排他的経済水域における軍事活動」「海洋安全保障時代における海上法執行活動と情報」、そして「島嶼の発見」に関わった「海賊」の存在を指摘する「島嶼の発見と海賊」を掲載。「国際判例紹介(12)」では、カナダと米国の海峡境界の画定問題について取り上げています。

第7巻1号 2017年11月30日

北方領土問題についてロシアの主張を分析した「北方四島をめぐるロシアの領有権主張について」、島嶼領土問題と国際裁判との関係を論じる「日本の領土関連問題と国際裁判対応」、韓国の竹島領有主張の推移を分析し領有根拠を論じた「竹島問題に関する日韓領国政府の見解の交換について(上)」を掲載。また、歴史的観点から島嶼問題をとらえた「尖閣問題の原点としての沖縄返還-蒋介石が東アジアに残した禍根-」「ヨーロッパに流布した幕府の琉球領有宣言」を掲載した。「中国の海上民兵と国際法」では尖閣諸島周辺海域で跋扈する海上民兵の国際法上の地位を分析。さらに、中国による南シナ海ベンハム海嶺の海洋調査、黒海における境界画定問題の判例紹介などを取り上げている。

第6巻2号 2017年03月30日

米国人の目から見た尖閣諸島問題「国際法と日本領土の問題(下)」を前号に引き続き掲載する。「占守(シムシュ)島(とう)の戦闘-第2次大戦後の新たな戦争」は従来の固有の領土論とは異なり、全千島を日本領土であると主張する新たな視点からの論文。「無人の小島の法的地位について」では沖ノ鳥島の法的地位を論じる。また、イスラム教社会における独特の国境観念と海域紛争、日本統治時代における竹島周辺の漁労活動の実態、ガイアナとスリナムとの間の仲裁事件、などを取り上げている。

第6巻1号 2016年12月02日

世界の注目を集める中国の南シナ海進出に関連する論稿を多く掲載。南シナ海仲裁裁判所裁定について詳述した「国際判例紹介(9)」、中国島嶼の問題を俯瞰的に論じる「東シナ海、南シナ海の領土紛争」、また、スプラトリー諸島領有権、南シナ海人工島の軍事利用など。また海外の視点から、日本の島嶼問題を論じた「国際法と日本領土の問題(上)」、「秘」ペーパーから見る「沖縄返還時における米英国の尖閣諸島観」などを掲載しています。

第5巻2号 2016年03月31日

尖閣諸島の領有権問題を最も早くから研究した日本の第一人者、奥原敏雄先生の論文を追悼論文として掲載。ほか、竹島や尖閣諸島における日本人の活動との関わりから領有権問題を扱う論説・インサイトを掲載。またコラムには、大陸棚境界は合意によって形成されるという国際判例紹介および北方領土ビザなし交流体験を掲載しています。

第5巻1号 2015年11月30日

竹島に対する韓国、尖閣諸島に対する中国の主張を対比する「竹島と尖閣諸島」、国際的文書においてスターリンが用いた用語「千島列島」と「全千島列島」の指す地理的範囲について述べる「千島列島と全千島列島」など論説3件、ほか、中国の尖閣特設サイトへの反駁、人工島問題、「領土・主権をめぐる有識者懇談会提言」全文などを掲載しています。

第4巻2号 2015年03月31日

尖閣諸島の日本領土編入経緯及び領土取得における国際法についての論説2件のほか、インサイトでは竹島に関する韓国の主張への反論記事や海上保安庁の竹島問題への対応に関する記事など2編を掲載しています。

第4巻1号 2014年11月10日

尖閣諸島の日本領土編入経緯や、尖閣諸島をめぐる中国国内法を分析した論説2件のほか、インサイトではサンフランシスコ平和条約の準備として外務省が1947年に作成した竹島に関する英文説明資料の解説など2編を掲載しています。

第3巻2号 2014年05月01日

尖閣諸島及び竹島の領土編入経緯や南シナ海・東シナ海における無人島嶼を巡る中国の主張について考察した論説など4件のほか、インサイトでは2013年に新しく発足した中国海警局に関する分析やオックスフォード大学ボドリアン館所蔵の尖閣諸島にまつわる航路案内書の紹介など3編を掲載しています。

第3巻1号 2013年11月01日

尖閣周辺海域における執行管轄権の問題や、国際条約における島の制度、琉球王国と明・清の関係について考察した論説3件のほか、地図から読み解く竹島問題などインサイト3編、コラムでは内閣府有識者懇談会の報告を掲載し、充実した内容となっています。

第2巻2号 2013年07月01日

前2号に引き続いて尖閣諸島及び竹島を取り上げ、取得権原に関する論考など、4編の論説を掲載しているほか、ニューヨークタイムズ電子版(2012年9月)に掲載された邵氏の論文に対する反論を含めたインサイト3編、コラム2編を掲載し、幅広い内容となっています。

第2巻1号 2013年07月01日

創刊号に続いて尖閣諸島問題について取り上げるとともに、竹島の問題や海面下に没した島等の法的地位に関する専門家の考察等論説5編を掲載しています。さらに、インサイトでは、沖ノ鳥島との関連で大陸棚限界委員会での論議も含めた2編が掲載され、コラム3編と合わせて充実した内容となっています。

島嶼研究ジャーナル

第13巻1号

2023年12月27日

第12巻2号

2023年05月12日

第12巻1号

2022年12月14日

第11巻2号

2022年04月01日

第11巻1号

2021年04月23日

第10巻2号

2021年04月23日

第10巻1号

2021年01月04日

第9巻2号

2020年04月10日

第9巻1号

2019年11月29日

第8巻2号

2019年03月26日

第8巻1号

2018年09月20日

第7巻2号

2018年05月21日

第7巻1号

2017年11月30日

第6巻2号

2017年03月30日

第6巻1号

2016年12月02日

第5巻2号

2016年03月31日

第5巻1号

2015年11月30日

第4巻2号

2015年03月31日

第4巻1号

2014年11月10日

第3巻2号

2014年05月01日

第3巻1号

2013年11月01日

第2巻2号

2013年07月01日

第2巻1号

2013年07月01日

創刊号

2013年07月01日