笹川平和財団主催 パネルディスカッションのご案内

5/14 原子力は持続可能か? ―Is Nuclear Sustainable or Not?―

(2015.5.14)

募集は終了しました

このような中、笹川平和財団では、日本のエネルギー政策および原子力政策について、異なった意見を持つ三者を招き、パネルディスカッションを開催します。泉田県知事は原発立地県の視点から、澤研究主幹はエネルギー市場の観点から、田中理事長は新しい技術の観点から、それぞれ日本において原子力は持続可能であるか、討論を行います。また、東日本大震災以前まで、平和国家として原子力の平和利用を推進してきた日本が、今後原子力といかに向き合うか、改めて問いかけます。

原子力に関して、タブー無くオープンに議論を行う貴重な機会に多くの皆様のご参加をお待ちしております。

- 泉田 裕彦氏

新潟県知事

澤 昭裕氏

21世紀政策研究所 研究主幹、国際環境経済研究所所長

田中 伸男

笹川平和財団 理事長

講演会議事録

(林) 本日はお忙しい中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。

ただいまより笹川平和財団主催の「原子力は持続可能か?」をテーマといたしますパネルディスカッションを開会いたします。

私は笹川平和財団国際事業部長の林と申します。本日の進行役を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

簡単ですけれども、笹川平和財団の活動の紹介をさせていただきます。さて、笹川平和財団ではさまざまなチャネルを通じて米国、アジア、中東、中国の有識者、政策担当者や議員の方々との人的交流を推進するとともに、日米安保のあり方を改めて検討する事業や、世界の紛争のうち南タイ地域を選びまして、その平和構築を推進する事業、それから紛争などに伴って発生している多数の難民の方々を日本に受け入れていく環境づくり、また日米政府が採るべき経済政策のあり方や、昨今注目を浴びている様々な格差の解決の問題を解決していくための検討など、民間財団といたしまして、世界や日本が直面するさまざまな問題、課題の解決の一助となるよう、積極的に事業展開を行っているところでございます。

原子力につきましては、過去のさまざまな事故もございまして、安心や安全の観点はもちろんのこと、エネルギー安全保障や核不拡散の問題など、非常に重要な難しい論点であると承知しております。また、多くの方々がさまざまな意見をお持ちでございます。

当財団としては、日本人が直視しなければならない問題といたしまして、原子力の問題を様々な観点から冷静に議論をしていくことが重要だと考えております。このような問題意識から、本日このようなパネルディスカッションを開催させていただくこととした次第でございます。

本日は、泉田裕彦 新潟県知事、澤昭裕 21世紀政策研究所研究主幹をお招きいたしまして、当財団理事長の田中伸男をモデレーターといたしまして、「原子力は持続可能か?」というテーマを議論していただきたいと思います。3者による議論を1時間程度させていただきまして、そのあと皆様からの質疑応答として30分を予定しております。

本日の質疑応答につきましては、時間の関係もございますので、紙にて質問票を集計させていただきたいと思っております。ご質問のある方は、配付資料の一番最後についてございます、色のついた質問用紙にご記入をいただきまして、スタッフにお渡しください。

質問の受付は、このあと40分ぐらいいたしまして、13時10分頃から15時40分頃の30分間の間にカゴを持ったスタッフが巡回をさせていただきます。そのスタッフに順次お渡しいただきますようお願い申し上げます。

それでは、ここからは田中理事長に泉田知事、澤研究主幹のご紹介とディスカッションの進行をお任せしいたしたいと存じます。田中理事長、よろしくお願いいたします。

(田中) 田中でございます。今日はたいへん天気もいい日だったせいでありましょうか、たくさんの方にお見えいただきました。本当にありがとうございます。

本来でありましたら、むしろ段の上にお並びいただくような先生方にもお見えいただいておりまして、たいへんありがとうございます。拙い司会でございますけれども、私が新しい、4月1日からここの理事長になりました。そういう関係もありまして、モデレーションをさせていただきます。座ったままで失礼いたします。ありがとうございます。

実を言いますと、この3人によるパネルというのはこれが初めてではありません。去年1月に、東京大学、私はその時はまだ教授をやっていたんでございますけれども、その東大で同じように3人でパネルをやりました。原子力の安全、それから将来について面白い議論をしたんですが、その時にやっぱりまだ話し足りないことがあるわな、ということとか、その後いろいろと事態も進んでおりますので、そういったことも含めてもう一度やろうやということを言っておりました。

ご存じの方は実はご存じなんですが、この3人の共通点、経済産業省出身ということもあるんですけれども、それだけではなくて、実を言いますと、青木昌彦先生がつくりました経済産業研究所、RIETIの立ち上げ時の仲間でございます。したがいまして、彼の、青木先生の薫陶を得た弟子なんですが、誰が一番弟子かは別にしまして、非常にRIETIの中で激論をしていた人たちでありまして、必ずしも意見が一致するわけではありませんし、いろいろとそれぞれの思いを言う自由を楽しんでいた仲間なんです。

したがって、こういう場で知事にわざわざお出ましいただくなどという堅苦しいことを言うと大変なんですが、昔の仲間が集まって勝手なことをしゃべろうじゃないか、こういう主旨でありまして、割とそういう意味ではお互いに気心の知れている仲間であります。

ただ、もちろん知事のお立場がありますので、なかなか充分腹蔵なく言えるかどうかは、これはまた別の話なんですけれども。

この会はオフレコではなくて、オンレコです。したがって、もうどんどんクオートしていただいて構いませんし、このまま実はWebで流れていますので、その点だけはご了承いただいておきます。

国際的に今の世界の情勢を見ても、イラン、北朝鮮、核開発の問題というのは世界平和にとって非常に重要な議論です。日本の原子力問題、安全な原子力というところに、どうしてもわれわれはフォーカスしてしまうんですけれども、世界の中でいったい原子力ってどうなっているんだろう。

どうすれば、原子力を安全に、安心して使えるんだろうか。爆弾をつくらないで済むんだろうか。ゴミの処理ができるんだろうか。本当にコスト的に原子力は再生エネルギーなどと比べて、マーケットの中でペイするんだろうか。原子力のサステイナビリティ、原子力が持続可能かというのは、非常重要なこれからテーマにならざるを得ないわけでありまして。

国が今原子力を発電の中で20%、22%にするみたいな議論があります。25%のCO2削減がそれでできる。どうも、僕はその議論を聞いていると数合わせにしか過ぎないと思っておりまして、将来いったいどういう原子力のビジョンを持つことが、原子力がサステイナブルかということを広く国民に理解してもらうか、この議論が欠けているような気がするんですよね。

今日は、この3人によりまして、まず安全・安心、まさに知事として最も心配な分野について泉田さんがどう考えておられるか。これが最初のイシューです。

2番目のイシューは澤さんがいろんなところで発言されております。特に電力市場開核について彼は常に発言されておられますけれども、原子力のコストというのを考えた時に、これから電力市場がますます自由化されていく時に、本当に民間企業がやっていけるんだろうか。これもよく言われる質問なんですね。

コスト計算なども出てきていますけれども、そういう発送電分離の中での原子力、その将来、そのコスト、こういったことはまさに澤さんが一番日ごろ議論されておられることなんで、これが2番目のテーマのサステイナビリティです。

3番目が、私がいつも言っております、技術によるブレークスルー。より安全、より核不拡散性が高くて、かつゴミ処理が楽だと。こういう技術はあるんだろうということで、これが3番目のテーマであります。

こういう3つの順番で、それぞれ議論をパネルでし、また皆様の質問を林さんが言ったように受け付けて、深めていきたいと、こういうふうに考えております。どうぞよろしくお願いします。

まず、安心・安全に常に心を砕いておられる泉田さんから、ちょっとまず皮切りにお話をしていただいたらいいと思います。よろしくお願いします。

(泉田) 皆さん、こんにちは。新潟県知事の泉田です。よろしくお願いします。座ってお話をさせていただきます。

新潟県は実は災害に何度も見舞われていまして、2007年中越沖地震の際には柏崎刈羽原発が被災をして、トランスから火を噴くという事故が起きました。その結果何が起きるかというと、複合災害の時に原発というものをコントロールできるのかということで、擬似体験をしました。

テレビから、もくもくと火が上がっているところが出ていながら、災害対策本部長の知事は全体のリソース配分をしないといけないんで、避難所をどうする、食糧をどうする、救援をどうする、命をどう助けるか、こういうリソース配分。道路はどう直す。原発はワン・オブ・ゼムで、同時にはハンドリングできないんです。今の体系だとオフサイトセンターに知事が行って、副本部長になって対応するという体系になっているんですが、同時にはできない。もう、誰かにお任せと。

新潟県は、これは防災計画を改定したんで、そういう複合災害の時は副知事が行くという形で整理しているんですが、日本全体の、これは仕組みにはなっていないというようなこともあります。

また、複合災害になると、国の本部がバラバラになっていて、別々に指示がくると、それが整合性を持たない。避難指示は市町村長が出します。原則。でも原子力災害は官邸が出すということになって、矛盾した命令が来る。こういう体系を持っている国ってほかにないわけでして、もう疑問としてあるのは、はたして日本という国は原子力をハンドリングするガバナンスをできる能力を持っているのかどうか、これが問われているというのが現状ではないかなと思います。

この間、刈羽村でタウンミーティングをやってきました。専門家からの指摘、そうか、そういうふうに世界は見ているかというふうに感じたのは、日本ではJCOの事故がありましたよね。もんじゅ、ありましたよね。それから柏崎の事故、ありましたよね。東日本大震災で福島事故、起きましたよね。100万年に一遍の事故しか起きないと言いながら、日本はなぜか3年に1回ずつ事故を起こしてるじゃないというような指摘で、これは世界が見られていると。

これは技術の問題じゃなくて、ガバナンス、法制度、それから言霊信仰ですよね。「起きない」と言えば、起きないのかというと、やっぱり事故は起きるわけなんです。起きた時どうするのということを、なぜ考えていないのか、というようなあたりに、これは欠陥があると思っています。

問題があると思っているんですが、その前に、玄人の方はご存じだと思うんですが、原子力事故、これはいったいどんなものなのというところをビデオを先に流してもらえないでしょうか。これは、JNESが作成をした事故前のビデオですので、そういうつもりで見ていただきたいと思います。

(ビデオ音声) 今からご覧いただく映像は、沸騰水型原子炉の設計基準事項を超えるようないわゆるシビアアクシデントを想定し、視覚的に説明したものです。この例では20数時間に及ぶ事故の経過をおよそ5分の映像にまとめています。

それでは、マークⅠ型格納容器を例に原子炉圧力容器に繋がる大きな配管が破断し、大量の放射性物質が環境に放出される様子をご覧いただきます。

これは事故発生後に制御棒が完全に炉心に挿入されたことにより原子炉が停止し、その後炉心を冷却するためのすべての注水に失敗するケースです。配管破断事故が発生すると、冷却剤が流出し、原子炉圧力容器内の水位が低下します。制御棒は挿入されますが、吸水に失敗するため炉心が露出します。

炉心が露出すると、燃料の冷却ができないので、残留熱により燃料温度が上昇します。そして最も温度が高くなる炉心中央部の燃料から溶融します。溶融した燃料はやがて原子炉圧力容器下部に到達します。解析により、事故発生からおよそ1時間でこの状態になると予測されます。

原子炉圧力容器は厚さおよそ12~15㎝の鋼鉄製ですが、溶融した燃料は非常に高温であるため、ついには原子炉圧力容器を貫通します。解析により、事故発生からおよそ3時間でこの状態になると予測されます。

貫通した溶融燃料は、原子炉圧力容器を支えるペデスタルの中間床面に落下します。そして、コンクリートの床を浸食しながらガスを放出し、格納容器の温度および圧力を上昇させます。マークⅠ型格納容器では、その後溶融燃料がコンクリートで形成されたペデスタルの中間床面を貫通し、さらにその下部にあるコンクリート床面上に落下します。

ペデスタル下部のコンクリート床面に落下した溶融燃料によりガスが発生します。このガスが格納容器内に充満して、温度および圧力が徐々に高くなります。そして、圧力が格納容器の限界を超えた時に格納容器のフランジ部から原子炉建屋内に大量の漏えいが起こると想定し、防災策を講じます。

漏えいしたガスには稀ガスやヨウ素などの放射性物質が含まれており、原子炉建屋を経由して、排気口から環境に放出されます。

今回は、防災用事故シナリオ理解のために、配管破断に起因する最悪の事例をご覧いただきました。

万一、こうした事態に至った場合でも住人の方々に安全・安心していただけるように、日ごろから防災担当者への訓練を通し、原子力災害時の対応能力の習熟に努めております。

(ビデオ上映終了)

(泉田) ありがとうございました。今見ていただいたとおり、これは事故前です。事故前の防災担当官向けのビデオと。ここで何を言われているかというと、配管破断事故で大量の放射能が出ても、そうならないように対応しますと言っていたのに、いったいあの福島の事故の対応は何だったんでしょうか。

まず、原子力行政に対する信頼、事業者に対する信頼、これで信じてくださいというのはまず難しい状況だということだと思います。

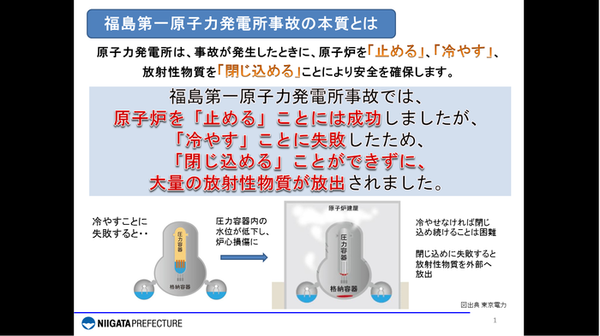

原子力発電所の安全確保は、どうやってやるのと言えば、「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」ということになるわけです。では、福島の事故の教訓は何なのかというと、「止める」、これは今ビデオで見てもらったとおり成功しているんです。ところが、「冷やす」ことを失敗すると、自動的に閉じ込めに失敗して環境中に放射能を大量に放出して、そして大事故になる、大惨事になるというのが福島の事故です。

つまり、よく津波なのか、地震が原因なのかという議論をしているんですが、本質とは離れた議論になっています。本質は冷却できるかどうか、これがポイントなわけです。福島事故の本質って何なのかというと、冷却材喪失事故。原因が、きっかけが地震で、原因が津波なのか、それから地震なのかというのは、あくまでもスタートラインの話で、事故が起きた最大の理由というのは冷却材喪失。冷却を失敗したことですという、この本質がまず国民に伝わってないんじゃないかというふうに思います。

実際、今規制委員会で議論しているのは、全電源喪失は仮定するんですが、冷却機能喪失は起こらないという仮定でまた基準をつくっているということですので、そもそもどういう発想をすると、福島の教訓というものを無視した基準ができるのかということだと思っております。

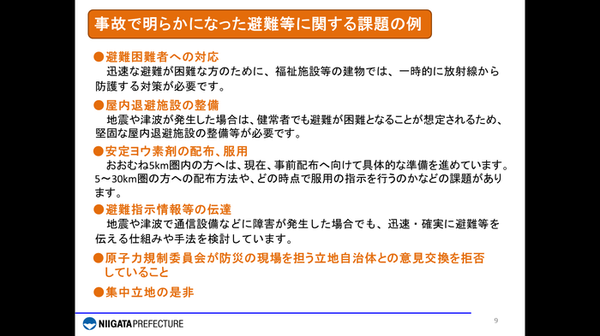

事故で明らかになった課題、いくつか申し上げると、新潟県は渋滞が発生する中で、すなわち緊急自動車もサイトに到着するのに3時間もかかったりする。道路がでこぼこして、大体そういう時じゃないと事故は起きないんですけれども、そうすると、車が通れない。さらにいろんな移動をしようとする、つまりけがした人を病院に運びたい、救急車が来ないんで自家用車でと。で、食糧を確保とかという人たちで町の中はまったく動かなくなっちゃう。

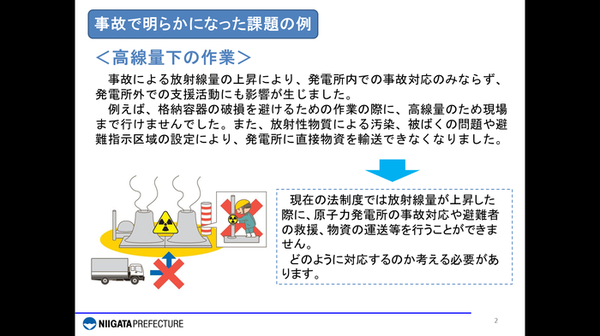

新潟市内から柏崎まで8時間かかって到達しないというのは、そういう事態になっちゃったというのが現実で、その中で作業を求められるとどうなるのか。これは福島の時もSOSが来ました。職員も派遣しました。バスも送りました。物資も送りました。30km内は入りません。1mSv・パー・イヤー以上の被曝をしちゃいかんという労働安全衛生法があるんで、運転士さんたちが入るのを拒否するわけです。

そこに対して命令ができるんでしょうか。民間人に対して、職員に対して、「行け」という命令は誰が出すんでしょうか。法整備が不備になっている。そういう状況でいざという時に対応するための仕組みとか人とか組織というものを持っていないというのが今の日本の現状ではないかと思います。

高線量下での作業、例えば皆さんも福一で何で職員の自動車のバッテリーで電源確保してるの、持っていけばいいじゃないのと思われたと思いますが。持っていっちゃいけませんよという規定がかかっている。心の問題、それから組織がないということのほかに、法制度として命令することができない体系というのが今の日本になっています。

フランスで言うと、専門の部隊ができていますし、アメリカだと州軍が、これはあらかじめサインしているんですけれども、いざという時私は行きますという人たち、それが本当に行く時はもう1回サインするという形で、誰も拒否しない。なぜかというと装備も持っているし、訓練も受けているしという人たちが、事故を防ぐために、やっぱりいるわけです。

日本は、先ほど申し上げたとおり、全冷却機能喪失事故はそもそも想定しないという形で基準をつくり出しているということですので、これはまたいざという時に混乱するだろうということだと思っています。

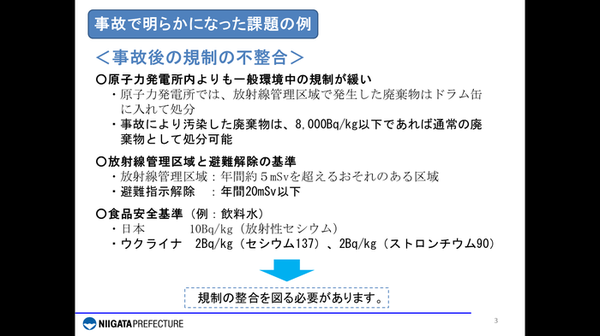

それから原子力行政が信頼できない原因の1つ、一般の国民に受け入れられない原因の1つが、規制の不整合があるわけです。例えば、原子力発電所の中の規制よりも、今、一般環境中の放射能規制が緩くなっているということです。原子力発電所では許されないことが一般環境中では8,000Bq/Kgまで普通に処理していいよということになって、何で原子力発電所の中のほうがクリーンで一般の環境中のほうがより放射能を浴びていてもいいんですかという説明に政府は答えられない。

その結果、何が起きるかというと、私が記者会見すると全部カットされるということで、伝わらないということになっています。時系列で言っても、震災前と震災後で基準を変えている、ここの整合性についての説明もできないでいるということだと思います。

それから、放射線管理区域、これは年間約5mSv被曝するエリアを放射線管理区域というんですが、労働安全衛生法上、18歳未満就労禁止です。そして、食事も禁止というエリアなのに、なぜか20mSvで帰還していいと。何でですかと。これは、規制委員会にも投げているんですが、答えられないということになっています。

そういったこと、もう1つ言いましょうか。食品安全基準。これも10年経って甲状腺がんをIAEAが認めざるを得なかったウクライナの例で言うと、あれは赤ちゃんが、事故後に生まれた赤ちゃんは甲状腺がんの発生比率が元へ戻っちゃったんですよね。ヨウ素134、半減期8日。すなわち1カ月で16分の1に減っちゃうということで、事故後に生まれた赤ちゃんはヨウ素の影響を受けないと。

したがって、いやいや10年後に認めた。ソ連政府も最初はスクリーニング効果だと言っていたわけです。でも、10年後に認めざるを得なかったということで、10年経ってからの基準はウクライナでは2Bq/kg、日本は10 Bq/kgということになって、知っている人たちは知っていると。

どうして、こういうことになっているのかも、政府が説明できていない。これも信頼を失わせる原因ということだと思っています。

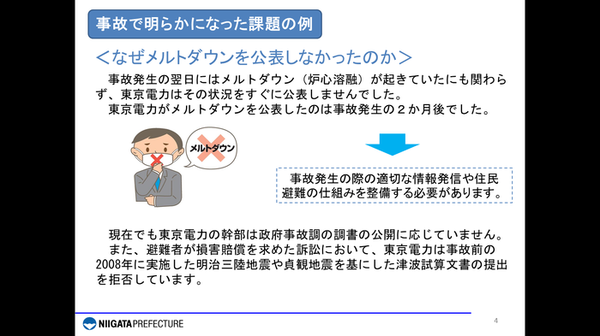

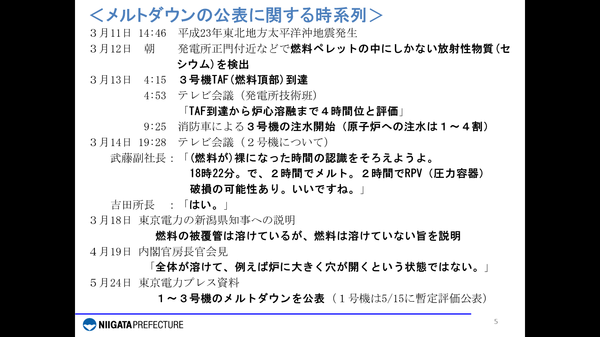

次にメルトダウンの公表。覚えておられるかどうかわかりませんが。東京電力の方もいらっしゃってますよね。東電がメルトダウンを認めたのは5月に入ってから、2カ月経ってからということです。

今、ビデオを見ていただいたとおり、20分で炉心溶融を起こして、4時間あればメルトスルーになっているわけです。4時間も5時間も空焚きしておいて、2カ月解析しないと メルトダウンがわかりませんでしたということで、そういう会社が原発を運転してはたして通るんだろうかと。

そうでなければ嘘をついているということなのかと。その時に、誰が嘘をつけと指示をしたのか。こういったところで、社内処分ひとつ行われていない。反省をしない。

冒頭申し上げたとおり、海外から見ると、日本は3年に1度ずつ事故を起こしていますよねということを言われている。そういう現実の中で本当にガバナンスをどうするんでしょうか、というところも、これは問題だと思っています。

また、政府事故調の調書。職員に「出していいよ」というふうに社長名で出せばいいんですが、都合の悪いことが書いてあるのかどうかわかりませんが、これは出てきませんし。それから、また避難者が損害賠償訴訟をしているんですが、2008年に明治三陸地震、貞観地震を基にした大規模な津波が来るという想定をしていました。その時の書類、裁判所から提出命令がかかっているにもかかわらず出さない。これをどう捉えるのかというあたりも、ちゃんとやらないと、とても事業者としての信頼の確保には行かないんではないかと思います。

メルトダウンの公表に関する時系列。つまり、避難に対して、メルトダウンを隠されたら地元自治体は対応できません。はっきり言って。これを2カ月もなぜ隠したのと。「いや、空気が支配していたんで言えなかったんです」というようなことを、今説明しているんですが。

例えば、いくらでもチャンスがあったわけで、3月12日の朝は、燃料ペレットの中にしかない放射性物質を建屋の外で検出しているんです。そんなもの、溶けた以外理由がないわけでして、この時点でもうメルトダウンはわかっていないとおかしいわけです。

それから、3月13日、これは3号機なんですが。TAF到達が朝の4時15分。そしてテレビ会議でTAF到達から炉心溶融まで4時間。こういう評価をしています。9時25分にようやく注水開始。5時間あるんです。この間。5時間空焚きしているんですよ。これでメルトダウンにどうして気がつかないんでしょう。

さらに、14日は夜になると、今度は武藤副社長と吉田所長の間で、「18時2分で、2時間でメルト。それから、圧力容器破損の可能性あり、こういうことでいいですね」、「はい」というやりとりをしている。でも、2カ月黙っていました。

さらに、実は3月18日の日には私のところに来てもらいました。技術のわかる人に。そうしたら、燃料の被覆管は溶けているけど、燃料自身は溶けていませんと。これは可能性すら認めませんでした。立地地域の知事に嘘をついていくということで、未だに訂正がないという状況です。

それから、これは4月19日。内閣官房長官の記者会見で何と言っているか。「全体が溶けて、例えば炉に大きく穴が開くという状態ではない」。これは政府のほうで嘘をついたのか、情報を上げなかったのか、ここの解明もしていないという状況です。

メルトダウンの公表は5月になってからというそういう時系列ですので、まずこのあたりの組織問題をしっかりやっていただく必要があるんじゃないかというふうに思っています。

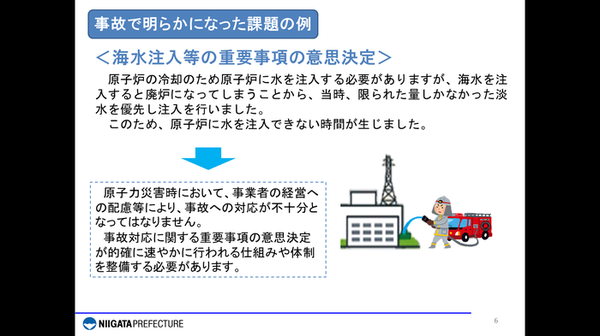

それから、これは冷却材喪失事故が事故の本質だと申し上げましたけれども、これにまた水を入れる時にもったいないという話が3号機の時も出てくる。実際、5,000億もするプラントを現場の判断ではたして海水注入できるのかどうかと。マネジメントで所長が全部責任を持つということを言っていますが、安全サイドで海水を本当に入れられるんですか。いざという時に、保険制度をつくっておかないと怖くてできないんじゃないかというようなところも、ぜひこれは議論していただきたいというふうに思っています。

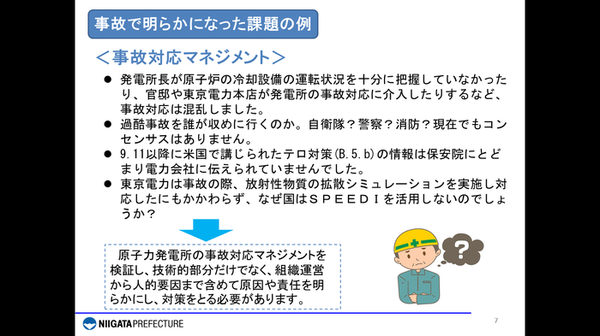

事項対応マネジメントなんですけれども、まず発電所長が運転状況を把握していません。「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」というのはきわめてプリミティブな原発の安全確保です。ICが動いているか、動いていないか。これは1号機マークⅠ型なんですけれども、それをなぜ最初に確認しないのか。ホワイトボードには上がっているんですよね。

進展予測は、3月I1日の5時の時点ですでにメルトダウンの予測が出ているにもかかわらず、積極的に情報を取りにいかなかったのか、実は取りに行ったんだけれども、その間ビデオが残っていないんです。東電の。わかんないですよ。いろんな話し合いをした結果表に出ていないのか、少なくても原子力のプロフェッショナルが冷却装置が動いているかの確認を後回しにするという、そういうマネジメントが生じるというのはいったいどういうことでしょうかというあたりも、これを反省として取り入れないと、機器とか設備の問題ではないんじゃないかと思っています。

それから、これは広く知られているんですが、官邸とか本社が介入してきて、ちんぷんかんぷんのことをやったということで、例えば外からの放水。使用済み核燃料プールには少し効果があったのかもしれませんが、プラントの中の冷却にはまったく効果がないと。結局、一時作業をしながら、必死にパイプラインを使って注入した水、これしか有効に効いていないということになっています。

こういうマネジメントのところはどうなんでしょうか。それから、これは地元で議論するのにはばかられてなかなかできていないんですが、過酷事故、いざという時に誰が納めに行くんでしょうか。決まっていません。自衛隊が行くんでしょうか。それとも、警察でしょうか、消防でしょうかと。

消防は、市町村消防でできています。市町村消防ということは、柏崎刈羽の場合は地元の柏崎刈羽の消防、つまり家族親兄弟、こういう人たちがいざという時に行くかどうかの議論をしないといけない。

日本が敗戦したあと、消防は県につくっておいたほうがよかったんじゃないかという議論もあるんですが、現実は市町村消防です。まさに顔の見える家族が突入する役割を担うのか、それとも警察なのか。警察は、今度は県に指揮権がないんですよ。これは、警察庁がコントロールしていますので。

そうすると、自衛隊なんですかと。自衛隊は、自衛隊法を改正して本部にしておかないと、予算が取れないというような状況もあって、原発防護、放射線防護の本部に入っていません。ということで、いざという時、誰が治めに行くのかということも決まっていないという状況です。

それから、9.11のあと、これはアメリカの同時多発テロですが、原発に対する飛行機テロがあったらどうするのかということで、2003年、2002年かな。B.5.bという既定を追加しているんです。いざという時、どう冷却するかと。

実は、原子力安全保安院の中にとどまって、日本では電力会社に伝えていませんでした。電力会社に伝えると、事故が起きるという前提になるので、地元の合意が得られない。だから伝えないという判断だったと思うんですが。いったい誰がそんな判断をしたのかと。

だから、アメリカから当時、勝俣さんにも、清水さんにも冷却部隊を送りたいという話で接触があったにもかかわらず、何を言われているかわからなかったと、経営者が。そういう状況というのがあったわけであります。

それから、東京電力はベントする前に自社が持っている拡散シミュレーション設備を使っています。そして、どっちへ行くのかというのを見ながら、ベントのタイミングを見ていたと。これはビデオの中に、ビデオって、あのテレビ会議の中にも残っているんですけれども、一方、原子力規制委員会はSPEEDIは活用してはいけないと決めちゃったということです。

SPEEDIを活用しない、これは何を意味するかというと、実測値で逃げてもらいますと。すなわち、住民から見ると被曝してから逃げてくださいということを言われているわけです。これはちょっと合意をつくるのは難しいんじゃないかと思っています。

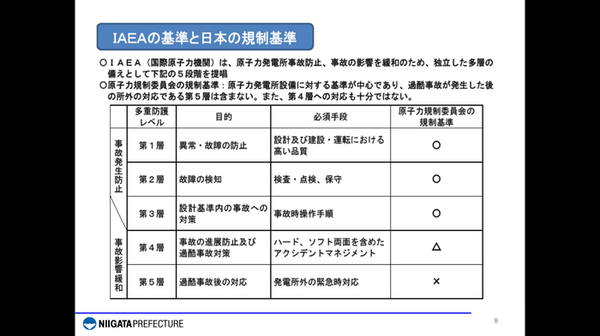

国際基準との関係で、世界で最も厳しい基準とか言っているんですが、IAEAの深層防護の基準というのがあります。第1層が事故・故障の防止。故障の検知をどうするのかが第2層。それから、設計基準内の事故の対応をどうするんですかというのが、機械レベルで対応する、これがIAEAの防護基準なんですけど、これは新規制基準にはいちおう盛り込まれています。

ただ、そこから先、過酷事故が起きちゃった時に、どう収めるんですかと。これは私の所掌じゃありませんと田中委員長が言っています。さらには、起きちゃった時に被害を最小とする時の避難をどうするのか。これも、私の仕事ではございませんと。でも、規制委員会というのは勧告権を持っているんです。専門的技術を持った人が、例えば労働法制をどうするんだと、ヨウ素剤を配る時どうするんだというようなことを勧告して、あと閣議決定で、勧告に従いましょうねと、一発やればできるんですよね。

制度設計する時に、三条委員会にした理由の1つが、専門知識を持った人が、素人が介入して現場が混乱することがないように、あらかじめ専門家が対応策を出して、コントロールできるように。そのために勧告権をつけているのに、勧告権を何度聞いても答えないという状況になって、住民から見ると、きわめて不安という状況になっています。

避難困難者への対応。これもたぶん各地で問題になっていると思いますが、福祉施設等で人を動かすというのは命にかかわる。実際、福島では病院から動かして50人くらいの人がなくなっちゃったということで、柏崎刈羽でもフィルターを入れて、動かさないで、いちおうこもれるための施設を準備し始めています。

しかし、この防護対策が行き渡っているわけではないということなので、いったい財源をどこから持ってきて、どういうふうにして行き渡るようにするのかという議論も必要だと思っています。

それから、屋内退避施設の整備、安定ヨウ素剤の配付・服用。これ一緒でご説明すると、半径5km圏については即時に避難なんですが、5kmから30㎞の間は事故が起きると屋内退避指示が出るんです。地震と一緒だと、もしかすると窓が壊れている家の中に待避を求められるという構造になっているんですが。

仮に屋内退避している時に、ヨウ素剤が配られていないと。新潟県、柏崎刈羽だと44万人くらいいるんですよ。44万人に8時間半ですね。福島の時のベント判断まで。8時間でどうやって誰が配るんでしょうかと。屋内退避指示が出ている時に、公務員なのか、民間のお医者さんなのかわかんないですけど、屋内退避なんだけど、あんたは外で放射能を浴びながら配ってくださいという命令は誰が出すんでしょうかという話が宙に浮いているという状況です。だから、たぶん逃げ出す人もいるし、そうすると中心部にいる人は逃げ遅れる。

そもそも、複合災害だと道路が壊れている。それから、大渋滞で動かない。さらに、雪が降っていたりなんかすると、本当にまったく動かないという状況が予想される中で、この辺を議論していただきたいというふうに思っています。

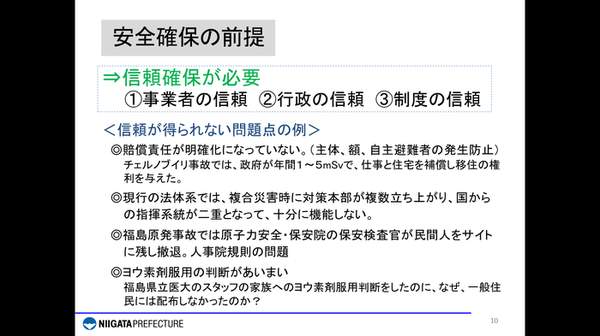

それから、ヨウ素剤の服用の指示。福島県立医大は専門家の立場からスタッフ、医師だけではなくて、福島県立医大の家族にも服用指示が出ています。ところが、政府からは「服用するな」というのが自治体経由で来ている。いったい誰がどういう判断をするとそうなるのか。

それは、いざ避難が始まってからこれを指示を出すとすると、テレビが壊れている。どういうルートで誰が指示するんでしょう。携帯電話も、これは山越の地震の時も経験しているんですが、電波が届いていても途中で道路が崩落していると、中に入っている通信ケーブルが切れて、電波が届いても、3時間ぐらいはもつんですけれども、本当は。ところが塔から電波が来てても情報が繋がらないようになって、通信が寸断されるという状況になるんです。

電話で指示ができない、携帯で繋がらないような時に、いったい誰がどういうふうに指示を届けるんでしょうか。それから、原子力規制委員会が、これは原子力防災法の機能を自治体が担っているにもかかわらず、コミュニケーションを拒否しているという状況になっていて、現場に問題が伝えられないということも起きています。

もう1つは、集中立地。多ければ多いほどいいのかどうか。例えば、5号機。福島の5号機と6号機は電源が1個残ったんで、5、6と助かりましたという話があって、多いほど電源が生き残るよねという考え方と、それから多いと1つ事故を起こすと放射能レベルが高くなって対応できなくなっちゃうじゃないかというところで、どちらがいいかということも議論が必要だと思っています。

安全確保の前提は、やっぱり信頼確保ということじゃないかと思います。事業者の信頼がなければいけない。あと、行政へ信頼がなければいけない。あと制度の信頼がなければいけないと。

日本の場合、世界でもまれに見るバラバラで、知事会から要望を出そうとすると、誰に行きましょうかと。いないんです、相手が。官房長官のところへ持っていっても、忙しくて全部統括できるわけなくて、田中委員長が拒否したら、統一的に物事を決めるところがなくて、完全に縦割りになっているという状況です。

あと、賠償の責任が明確になっていません。誰が賠償するんですかと。今回いろんな取引があったというふうに承知していますけれども、誰が賠償して、額はどうするのか。自主避難者の発生防止のためにも、前例との比較をどうするんだと。

チェルノブイリの時は、5mSv/年間以上被曝するところは、放射線管理区域と一緒ですから、強制避難区域にしました。1~5mSvは、これは本人の選択で移住権を与えるということをしました。日本では東電の支払基準から漏れています。で、母子避難者がそれぞれの地域に来て、悲惨な目をしているという状況になっています。

それから、先ほども申し上げましたが、現行法体系は複合災害が起きると、複数本部が立ち上がって、国からの指揮系統がバラバラになる。受けるほうも、これは大変なんです。いろいろ対応しないといけないのに、知事が全部受けろという、それはもう無理ということなので、全体的に直す必要があるんじゃないかと思います。

それから、福島事故では、原子力安全保安院の保安検査官が民間人をサイトに残して最初に撤退しています。人事院規則を直して、指示できるようにして、お前最後まで情報を報告しろと、残って責任を取るということをしなければ、まったく保安院が説明能力を失っていくということになるんじゃないかというふうに思います。

あと、ヨウ素剤の判断は今ほど申し上げたとおりで、やらなければならないこと、世界がやっていることを、日本は、どういうんでしょう、個人責任を蓋するために、教訓を話さないということになっているのではないかというところを懸念をしています。以上です。

(田中) ありがとう。泉田さんのご指摘は非常に多岐にわたっているので、いちいち全部に答えられないんだと思いますけれども、信頼を回復しなければならない、政府に対する信頼、東電に対する、電力業者に対する信頼、規制システムに対する信頼、まったくそのとおりだろうというふうに思います。

それから、中央政府に対して、言っておられたように、これだけの問題提起に対して、規制委員会の委員長とあなたは「会えない、会えない」と言っておられましたけど、会ったんですか、その後。会えてないんですか。

(泉田) 依然として拒否されています。

(田中) そうですか。まあ、知事自身にこれだけ細かいことを言われると、誰も答えられない、委員長にも答えられないから、「会いたくないだろうな」というふうに、僕は思いますけれども。

それは別として、澤さん、1つあなたにコメントを求めるとすると、やっぱり原子力の再稼働に当たって、やっぱりこれだけ心配している、安心を求める知事および住民がいる中で、例えば彼が言っているように万が一非常事態が起こった時に、誰がどうやって助けに来てくれるんですか、その時の法制度はいかがですか。

私も、その点についてはまったくそのとおりだと思うんで、国はFEMA、アメリカのFEMA、緊急事態管理庁ですね、こういったものをやっぱり整備しないとまずいんじゃないかというのは持論で言っているし、いろいろなところでも発言しているのですが。事故4年経っても相変わらずできていないというのは、実は信じがたいことなんですよね。

そういうもっと国が前に出て、いろんな原子力についての理解を進める、制度を整備するというふうに今の政権も言っていると思うんですけれども、何となく、そうは言っているけれども、実際今の泉田さんの話だと、そうにもなっていないようにも思うし。

澤さんは、いろいろと安全に関して今後の規制のあり方はどうあるべきかというようなことを研究所で発表されておられますけれども、国の関与をもっと前に出ろというあたりについて、どういうふうに思われますか。

(澤) 知事が30分プレゼンしたあとで3分で答えるのは難しいですけど。基本的には安全規制との問題というのは、組織がどういう組織がやるのかというガバナンスと、安全規制そのものの中身としての制度的信頼の問題と、そしてそれを現場で実行に移す時のガバナンスの問題というふうに分けて考えなきゃいけないので、あれこれ、あれこれ言われてもなかなか整理できないわけですね。

一番の大きなポイントは、100%完全な安全規制なり安全の確保というのはできないということについて、どれだけ理解を得られるかなんですね。それは、つまり対策をしてこれで終わりです、あるいはここで完全ですというものではなくて、規制、対策そのものがPDCAサイクルで回していって、より改善していくというプロセスそのものをビルトインすることがポイントなんですよ。

ここまでやっていないからダメなんだとか、じゃなくて、50点の対策なんだけど、やらないよりましでしょうと言って50点やる。そこで足らなければ、あと30点やると言って、それを積み重ねていくのが原子力の安全。ほかのインフラでも同じだと思いますけれども。

それを、何らかやる時の条件付けとすると、何も次に行かなくなってしまうわけです。ですから、今、プレゼンの中で言われていたことについて、僕は反対だと思うところもあれば、賛成だと思うところもいっぱいあるわけですけれども、それぞれ司、司でやっている専門家なり、あるいはそこの担当責任者、こういう人たちが知事との議論には勝てるようにしておかないと、それはおかしいですよ。確かに。

ただ、全体をまとめた時に、僕も共有するのは、何というんですか、原子力についてやはり平和利用という、要するに経済的資産として活用していこうとするのであれば、今言っていたような制度の問題とか、実施主体のガバナンスの問題とかいうのを、トータルに問題を扱っているという姿勢の問題ですかね。それを政府のどこが担当してやっているのかということが明らかにならなければ、たぶんならないと思うんです。

一方で、残念なことに福島のあと、何が起こったかというと、進行と規制を分離するというようなことで、分離したわけですけど、日本の場合、「規制」という言葉自体に「制限」の「制」と出るわけなので、あれは禁止するため、あるいは止めるための組織だというふうに非常に誤解されているところがあるわけです。

規制委員会も実は経済産業省も、あるいは事業者も安全な利用に向けてどういう対策をとっていけばいいかというのは、共通目的で本来あるべきところなんですけれども、対立している目的のように組織自体が自分で思い込んでやっていたりなんかするもんですから、同じ共通目的に向かって何かが進んでいるというよりも、むしろ責任を押しつけ合っている。

さっきの話じゃないですけど、「おまえんとこの仕事じゃないの、これ」みたいなことをお互いにやっているのを外から見ると、原子力の信頼というのはより中長期的に回復するのが難しくなってしまっているわけです。だから、僕が今回発表した「続・原子力安全規制の最適化へ向けて」という報告書のポイントは、実はそこにあるんですね。