Projects

事業紹介

(株) ジーオー・ファーム

事例調査: UMITO Partners

事業内容

海洋深層水を活用してカキの完全陸上養殖に取り組む

- レストラン、バーの経営及び経営コンサルタント

- 酒類の製造及び販売

- 魚介類の養殖及び販売

- カキの種苗生産及び販売

- 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介

- 魚介類の輸出入

- カキの輸出入

- 前各号の事業を営む企業に対する投資

- 前各号に附帯する一切の業務

ミッション

Global Oyster Innovation Company~Ataranaiを世界へ~

ビジョン

サスティナブルなオイスターイノベーションにより、豊かな地球環境と社会を未来へつなぐ

バリュー

“あり方”

Keep Challenging 挑戦し続ける

Thank you for all 全てに感謝

Be humble 常に謙虚に

Keep Challenging 挑戦し続ける

Thank you for all 全てに感謝

Be humble 常に謙虚に

概要

(株)ジーオー・ファームは沖縄県久米島を本社とし人体に影響を与えるウイルス、細菌が存在しない海洋深層水を活用してカキの完全陸上養殖に取り組む水産会社。

汲み上げられた海洋深層水をカキの飼育海水にすることによってノロウイルス・フリーなものになっている。ただ、海洋深層水にはカキの餌となる植物プランクトンも存在しないため、植物プランクトンの大量安定培養が必要となっており、ここに関わる技術が同社の根幹技術となっている。国内外でカキの種苗生産は陸上で行われているが、その後通常は海域で養殖されており、成貝までの完全陸上養殖は独自技術。

また、海洋深層水は「久米島モデル」の海洋温度差発電後海水を再利用しており、クリーンエネルギーを中心とした資源の地域循環モデルにも貢献している。

現在は植物プランクトンの連続的な培養システムや、量産体制の確立を目指しながら活動を展開している。

ウェブサイト:https://kumejima-oyster.com/

汲み上げられた海洋深層水をカキの飼育海水にすることによってノロウイルス・フリーなものになっている。ただ、海洋深層水にはカキの餌となる植物プランクトンも存在しないため、植物プランクトンの大量安定培養が必要となっており、ここに関わる技術が同社の根幹技術となっている。国内外でカキの種苗生産は陸上で行われているが、その後通常は海域で養殖されており、成貝までの完全陸上養殖は独自技術。

また、海洋深層水は「久米島モデル」の海洋温度差発電後海水を再利用しており、クリーンエネルギーを中心とした資源の地域循環モデルにも貢献している。

現在は植物プランクトンの連続的な培養システムや、量産体制の確立を目指しながら活動を展開している。

ウェブサイト:https://kumejima-oyster.com/

ビジネスモデル

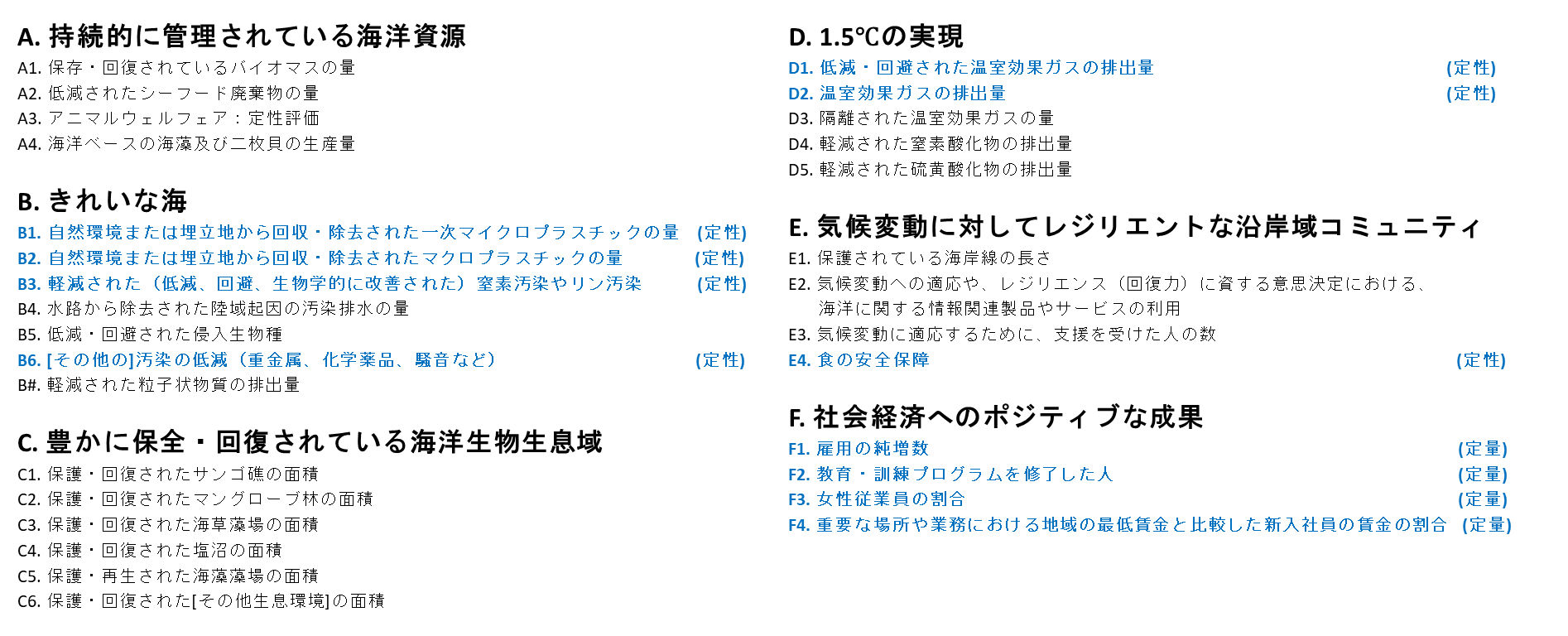

適応するOIN評価 (2023年版)

OIN評価ハイライト

B. きれいな海

海面でカキを養殖する場合、波浪や設備の劣化によりイカダやロープ、カゴ、ブイなどの養殖設備が海に流出するリスクがあり、さらにカキ自体が海水を体内に取り込み、ろ過することで浄化作用を持つ一方、排泄物や斃死個体、カキ殻への付着物などが環境中に放出され、これらを適切に管理しないと、海底に堆積して低酸素水塊や硫化水素の発生を引き起こし、底質の悪化や生物の大量斃死の原因となる可能性がある。陸上養殖ではこうした物理的・環境的リスクの多くを回避することができ、より持続可能で管理可能な生産体制を構築できる点が大きな利点である。

D. 1.5℃の実現

海面でカキを養殖する場合、一般的に養殖イカダとの往来やカキの運搬には船舶が使用され、その際に燃料を消費することで温室効果ガスの排出が避けられない。一方、陸上養殖ではこれらの排出を大幅に回避することができる。さらに、同社では「久米島モデル」と呼ばれる地域循環型の経済・社会システムを活用し、海洋深層水と表層水の温度差を利用した海洋温度差発電(OTEC)の発電後の海洋深層水を使用している。発電後の海洋深層水は清浄性、富栄養性は保たれたまま、水温だけが約5度上昇する。この水温がカキの稚貝の育成に最適であり、発電後の地域資源の再利用により、水温調整に必要な追加の電力使用を回避している。このように、陸上養殖と再生可能エネルギーの組み合わせにより、環境負荷の低減と持続可能性の向上が同時に実現されている。

F. 社会経済へのポジティブな成果

オートメーション化の導入により、学歴・性別・人種に依存しない多様な人材の雇用が可能となっている。特に、女性役員の起用や、新入社員の賃金も競争力のある水準に設定されており、また新入社員の賃金は、各地域の最低賃金と比較しても十分に競争力のある水準に設定されており、重要な業務やポジションにおいても公正かつ持続可能な雇用環境が実現されている。

海面でカキを養殖する場合、波浪や設備の劣化によりイカダやロープ、カゴ、ブイなどの養殖設備が海に流出するリスクがあり、さらにカキ自体が海水を体内に取り込み、ろ過することで浄化作用を持つ一方、排泄物や斃死個体、カキ殻への付着物などが環境中に放出され、これらを適切に管理しないと、海底に堆積して低酸素水塊や硫化水素の発生を引き起こし、底質の悪化や生物の大量斃死の原因となる可能性がある。陸上養殖ではこうした物理的・環境的リスクの多くを回避することができ、より持続可能で管理可能な生産体制を構築できる点が大きな利点である。

D. 1.5℃の実現

海面でカキを養殖する場合、一般的に養殖イカダとの往来やカキの運搬には船舶が使用され、その際に燃料を消費することで温室効果ガスの排出が避けられない。一方、陸上養殖ではこれらの排出を大幅に回避することができる。さらに、同社では「久米島モデル」と呼ばれる地域循環型の経済・社会システムを活用し、海洋深層水と表層水の温度差を利用した海洋温度差発電(OTEC)の発電後の海洋深層水を使用している。発電後の海洋深層水は清浄性、富栄養性は保たれたまま、水温だけが約5度上昇する。この水温がカキの稚貝の育成に最適であり、発電後の地域資源の再利用により、水温調整に必要な追加の電力使用を回避している。このように、陸上養殖と再生可能エネルギーの組み合わせにより、環境負荷の低減と持続可能性の向上が同時に実現されている。

F. 社会経済へのポジティブな成果

オートメーション化の導入により、学歴・性別・人種に依存しない多様な人材の雇用が可能となっている。特に、女性役員の起用や、新入社員の賃金も競争力のある水準に設定されており、また新入社員の賃金は、各地域の最低賃金と比較しても十分に競争力のある水準に設定されており、重要な業務やポジションにおいても公正かつ持続可能な雇用環境が実現されている。