365 日中有識者対話

| 所属 | 笹川日中友好基金 |

|---|---|

| 実施者 | 笹川平和財団 |

| 年数 | 3年継続事業の3年目(3/3) |

| 事業形態 | 自主事業 |

| 事業費 | ¥15,000,000 |

「日中有識者対話」若手研究者が来日

笹川日中友好基金では、日中両国の国民に相手国や相手国民を理解するための情報や知識を提供し、相互理解の環境づくりに寄与することを目的に、2014年度から「日中有識者対話」事業を実施しています。本事業は、両国内で影響力のある国内問題の有識者を中心とした交流により、相互理解のための民間対話チャンネルの拡大と有識者間の緊密な人脈形成を図り、両国に対し情報や知識の発信を行うものです。

2016年度の第一回事業では、5月10日から7日間の日程で、中国の若手研究者3名を日本に招へいし、日本の有識者との対談が実現しました。また、中国国内問題の専門家として、「中国の現状と課題」と題する講演会を実施し、若手専門家の立場から見た各分野からのユニーク発表があり、多くの参加者と活発な意見交換が行われました。また、東京大学を訪問し、交流会を実施するなど、日本の学生と積極的な意見交換を行い、京都と広島を視察したのち、帰国しました。

周志興総裁からの挨拶

李研究員からの発表

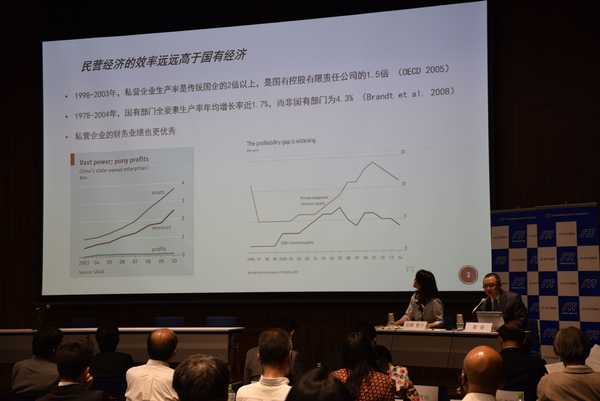

廉教授からの発表

章准教授からの発表

講演会「中国の現状と課題」

東京大学での交流会の様子

「日中有識者対話」シニア研究者が来日

「日中有識者対話」日本有識者が訪中します。

笹川日中友好基金では、日中両国の国民に相手国や相手国民を理解するための情報や知識を提供し、相互理解の環境づくりに寄与することを目的に、2014年度から「日中有識者対話」事業を実施しています。本事業は、両国内で影響力のある国内問題の有識者を中心とした交流により、相互理解のための民間対話チャンネルの拡大と有識者間の緊密な人脈形成を図り、両国に対し情報や知識の発信を行うものです。

2016年度の第三回事業では、「朝鮮半島の核問題」をテーマとして、日本の有識者が訪中し、下記のとおり、日中有識者対話を実施します。

日中有識者対話:朝鮮半島の核問題について

日時/場所:2017年2月26日(日)北京・共識堂

主催者:中国側 米中新視角基金会・鈍角網

主催者:日本側 笹川平和財団・笹川日中友好基金

プログラム

第一部:北朝鮮の核能力の評価とその脅威

飯村友紀 日本国際問題研究所研究員

段占元 中国軍備管理と軍縮協会研究員、理事

第二部:北朝鮮の核保有の原因

張連瑰 中国共産党中央党学校国際戦略研究院教授

堀田幸裕 霞山会研究員、月刊『東亜』編集担当

第三部:各国の対北朝鮮政策

李楠 中国社会科学院米国研究所朝鮮半島問題担当研究員

山崎周 日本国際問題研究所客員研究員

左鳳栄 中国共産党中央党学校国際戦略研究院研究員

第四部:朝鮮半島の非核化の推進

平岩俊司 関西学院大学教授

于洪君 中国共産党中央対外聯絡部元副部長、中国人民平和と軍縮協会副会長

「日中有識者対話」第3回対話を中国北京市で開催

2016年度笹川平和財団・笹川日中友好基金「日中有識者対話」事業における3回目のイベントとして、日本有識者の訪中交流を2017年2月25日から27日まで実施し、2月26日北京市にある米中新視角基金会会議場にて「朝鮮半島の核問題」についての日中両国専門家による対話が行われました。

今回は、北朝鮮が核実験やミサイルの発射実験を頻繁に行い、国際社会、特に周辺諸国が北朝鮮の暴走、朝鮮半島の有事に強い危機感を持つ背景の中で、日中両国の専門家が朝鮮半島の核問題をテーマに話し合う場を設けました。日本側から、朝鮮半島問題や北東アジア問題の研究者が参加し、中国側からも、朝鮮半島問題を研究する政府系シンクタンクの研究員や、大学の学者、専門家が参加しました。

双方の専門家は、北朝鮮の核能力の評価とその脅威、北朝鮮の核保有の原因、各国の対北朝鮮政策、朝鮮半島の非核化の推進という4つのセッションに分けて議論し、最後に質疑応答の形で意見が交わされました。会議は非公開でしたが、中国の政府関係者、メディア関係者及び日本の在北京駐在報道各社の代表や記者が対話を傍聴しました。

今回の北京会議は、笹川平和財団・笹川日中友好基金が2014年度から継続してきた日中有識者対話事業の最終回となります。これまでに日本と中国国内で影響力のある国際・国内問題の有識者を中心に、日本の少子高齢化問題、アベノミクスと日本経済の行方、日本の環境対策、中国経済の行方、中国の若者事情、中国の宗教問題、中国の民営経済と地域格差、中国の司法改革など様々なテーマの民間対話を行い、相手国を理解するための情報や知識を発信してきました。民間基金が主導するこのような日中有識者の対話事業は、両国民の相互理解の環境づくりに寄与するものです。次年度からは、フェーズⅡの形として、新たな対話事業を継続して実施する予定です。

会議の様子

会議の様子2

会議集合写真