冷戦終結以降、北大西洋条約機構(NATO)はその任務や機能を加盟国間の集団防衛に留まらず、国際安全保障の維持や地域紛争の防止などに広げてきた。近年はウクライナ支援や、日本を含むインド太平洋のパートナー国との連携強化[1]が注目される一方で、中東・北アフリカ、サヘル地域などを含む「南方(southern flank)」への関与強化も見逃せない動きである。2024年7月のNATOワシントン・サミットでも、南方への関与が議題として取り上げられた。

では、NATOは南方の何を脅威として捉え、どのように対処しようとしているのか。なぜこのタイミングでNATOの南方への関与強化が目指されたのか。また、NATOの南方戦略とウクライナ戦争やインド太平洋戦略とはどのように連動していくのだろうか。

本稿では、2024年5月に発表された独立専門家グループによる報告書に焦点を当て、NATOによる南方への問題意識や関与、戦略を整理し、その狙いと課題を分析する。

NATOの南方戦略:その概要と狙い

NATOが南方の近隣諸国への関与・協力を強化するという決定は、2023年7月のNATOヴィリニュス・サミットで合意された「南方」における脅威と課題、関与の機会に関する評価・分析プロセスを契機とする[2]。この決定を受けてストルテンベルグNATO事務総長(当時)によって独立した専門家グループが任命され、2024年5月に報告書(以下「専門家報告書」)を発表した[3]。その後、2024年7月のNATOワシントン・サミットにおいて、南方へのアプローチを強化・戦略化するための「南隣行動計画(Southern Neighbourhood Action Plan)」が採択された。

専門家報告書は、「南隣(southern neighborhoods)」を中東、北アフリカ、サヘル(サハラ砂漠南縁の半乾燥地域)およびサブサハラ・アフリカを含む地域と位置付け、南方への積極的な関与を提言し、その機会も提示している。「テロ対策から気候変動、海洋安全保障に至るまで、共通の利益や懸念事項に対する具体的な解決策のために(関係国と)連携し、政治的対話を強化することが重要である」として、明確な戦略設定、継続的かつ一貫性のある具体的な協力や能力構築、定期的な評価を求めている。

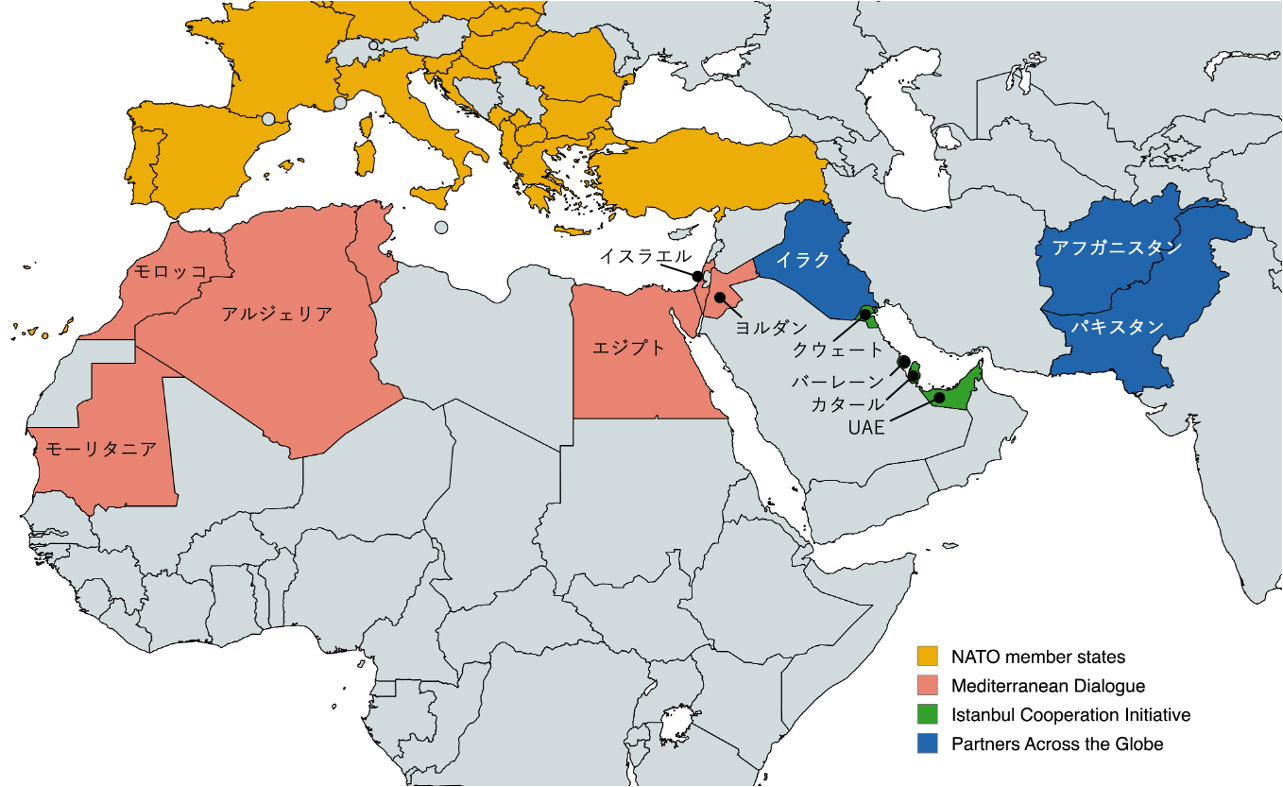

同報告書は短期・中期・長期の114におよぶ提言を示しているが、それらは(1)地域のパートナーシップ強化、地中海対話(Mediterranean Dialogue: MD)やイスタンブール協力イニシアティブ(Istanbul Cooperation Initiative: ICI)といった既存の協力枠組みの活性化(下図参照)、(2)グッド・ガバナンス強化、対テロ、海洋安全保障など優先的課題への取り組み、(3)国際・地域機関(EU、アフリカ連合、湾岸協力会議(GCC)、アラブ連盟など)との協力強化、(4)アウトリーチ強化のための連絡事務所や訓練センターの設立などに整理できる[4]。

NATOの南方戦略は、テロリズム、移民・難民問題、脆弱国家、ロシアの地政学的伸長、資源・エネルギー供給、気候変動など、グローバルな課題への対応に主眼を置いている。その中核的な目標は、地中海の「向こう側」で生じる潜在的脅威が、特に地中海沿岸の加盟国に波及するのを防ぐことである。中東・アフリカ諸国では、リスクが複合化して地域の治安・安全保障を不安定化させ、NATO加盟国に脅威をもたらしている。また、地域の不安定化により脆弱な人々の移住が加速する中、移民・難民問題は欧州諸国の内政・外交だけでなくNATOの結束にとってもリスクとなる[5]。これらの複合的課題に取り組むことがNATOにとって戦略的利益となるとの判断に基づき、軍事上の最優先地域ではない南方地域に目を向け、また軍事同盟としての最優先事項ではない幅広い関与・協力を決定したのだと言えよう。

図:NATOの中東・アフリカ諸国との協力枠組み

NATOの南方に対する脅威認識:ウクライナ戦争との連動

近年、NATOはヨルダンやチュニジアといったパートナー国への能力構築、2016年11月に開始された海上安全監視・維持活動「シー・ガーディアン」、2017年9月に伊ナポリの統合連合軍本部内に設立されたNATO Strategic Direction South Hub(NSD-S)など、地中海周辺での活動を強化してきた。2020年代以降、NATOのウクライナ支援やロシアからの脅威への対処、インド太平洋への関与が注目される中、なぜ現在、NATOの南方関与が強化されているのか。1つの要因として、ウクライナ戦争と南隣諸国の不安定化の複合的な連動が挙げられる。

専門家報告書は、ロシアがシリアを含む中東からアフリカ諸国に至るまでプレゼンスを拡大させ、イランとの協力関係を強化するなど、「南方」からNATOに対して戦略的に挑戦するための基礎を築いていると指摘する。また、親イラン過激派運動によるNATO加盟国や同盟国・パートナー国に対する脅威(イラクのシーア派武装組織による米軍への攻撃やイエメンのフーシー派による紅海周辺での軍事活動などを指すと見られる)も懸念されている。加えて、中国による南隣地域での軍事・海上プレゼンス拡大や港湾の支配も指摘される。

2023年7月のヴィリニュス・サミットのコミュニケは、NATOの南隣諸国(中東・北アフリカ、サヘル地域)が治安、人口動態、経済、政治上の課題に直面しており、気候変動、脆弱な政治制度や保健衛生、食糧不安によって問題が悪化していると指摘する。また、このような不安定な情勢が、テロ組織など非国家武装組織の拡散、戦略的競争相手(注:中露)による不安定化や強圧的介入を可能にしていると述べ、特にロシアの伸長に警鐘を鳴らす。加えて、地域全体の不安定化がもたらす強制的移住、人身売買、移民の問題にも触れている[6]。

2024年7月のワシントン・サミットでは、長期的なウクライナ支援の拡大、同盟の基盤となる抑止と防衛力の強化、インド太平洋を含むグローバル・パートナーシップの進化に焦点が当てられた[7]。 NATOウクライナ評議会の首脳会談が開催されるなど、ウクライナ支援を主題とした同サミットであったが、ここでも中東・アフリカ地域への関与の重要性が強調され、南方近隣行動計画が採択された[8]。この際、専門家報告書が南方関与におけるアジェンダを設定し、コミュニケの基礎となったとされる[9]。

同サミットでは、NATOによる南隣諸国への関与に向けて、対話、アウトリーチ、可視性、そして防衛能力構築イニシアティブ、イタリアのNSD-S、クウェートのNATO-ICI地域センターといった既存の協力手段の強化が表明された。また、ヨルダンへのNATO連絡事務所の開設およびイラク治安機関への支援拡大も発表された。

同月、ストルテンベルグ事務総長はハビエル・コロミナNATO事務次長補(政治問題・安全保障政策担当)を初の事務総長特別代表(南方近隣地域担当)に任命した。中東、北アフリカ、サヘル地域とのNATOの対話と協力を強化するとともに、同地域における加盟国間の取り組みを調整し、その可視性を高める役割を担うとされる[10]。専門家報告書においても、パートナー国とのフォーカル・ポイントがNATOの南方における活動を監督、合理化し、一貫性、進展、緊密性を確保すべきだと提言している。

表:NATOの南方関与に関する動き(2023年7月〜2025年3月)

| 2023年7月11日 | NATOヴィリニュス・サミットで、南方近隣諸国への関与・協力の強化を決定。 |

|---|---|

| 2023年10月13日 |

NATO事務総長、南方近隣諸国に関するNATOのアプローチに関する独立専門家グループを任命。 専門家グループの構成:デンマーク、仏、独、米、英、伊、西、ギリシャ、ポーランド、ポルトガル、トルコ |

| 2024年3月20日 | 独立専門家グループが最終報告書をストルテンベルグNATO事務総長に提出。同グループは北大西洋理事会常任理事国にも調査結果を報告。 |

| 2024年7月9日 | NATOワシントン・サミットで、南方近隣行動計画が採択。 |

| 2024年7月23日 | ストルテンベルグNATO事務総長、ハビエル・コロミナ政治問題・安全保障政策担当事務次長補の南方特別代表就任を発表。 |

| 2024年8月27日 | イラク政府高官がNATO本部訪問、ハイレベル政治協議を開始。コロミナ南方特別代表が参加。 |

| 2024年9月18日 | コロミナ南方特別代表が初外遊先としてエジプトを訪問。 |

| 2024年10月16日 | コロミナ南方特別代表がモロッコを訪問。 |

| 2024年11月6日 | コロミナ南方特別代表がヨルダンを訪問。 |

| 2025年1月28日 | コロミナ南方特別代表がアルジェリアを訪問。 |

| 2025年2月14日 | コロミナ南方特別代表が米国NYを訪問、NATO・アラブ連盟の会合に参加。 |

出典:NATOウェブサイトなどをもとに筆者作成

米欧関係に強いシンクタンクGMFの理事長顧問も務めるイアン・レッサー(Ian Lesser)はNATOの南方への関与における重要なダイナミズムとして、①東方(ウクライナ、ロシア方面)と南方の安全保障面での連動、②欧州を標的としたテロ攻撃や反乱、③武器拡散への対処や防空能力の必要性の高まり、④海洋安全保障と地中海のインフラ保護、⑤NATOとEUの連携の深化、⑥同盟国間での戦略的安定(特にトルコ・ギリシャ関係の緊張緩和)を挙げている[11]。

このうち特に重要なのが、東方と南方の安全保障面での連動である。ロシアは黒海、西バルカン半島、シリア、リビア、サヘル地域などで影響力を拡大させ、NATOに対する脅威となっている。伝統的に欧米と関係が近くICIのパートナーでもある中東湾岸諸国におけるロシアの外交・防衛関係の強化や、イランとの戦略的協力によって、ロシアは地域における影響力をさらに広げている。特に欧州諸国は、地中海対岸のシリアやリビアにおけるロシアの軍事プレゼンスを強く懸念している[12]。2024年12月のアサド政権崩壊によって、シリアにおけるプレゼンスの持続可能性は揺らいでいるものの、ロシアはリビアの軍事拠点を拡張し、地中海における戦力投射能力の維持に努めている。ロシアによる中東・アフリカにおける地政学的伸長は、NATOにとって東方と南方を一体の「シアター」として捉える必要性を高めている。

また、エネルギー安全保障も重要な要素の一つである。例えば、東地中海や北アフリカ地域は欧州にとって主要な天然ガスや石油の供給源であり、これら資源の安定供給および輸送ルートの安全確保が喫緊の課題である。特に、欧州諸国がロシア産エネルギーからの脱却を進める中で、南方からのエネルギー供給の安定化(およびその前提となる南隣諸国の政治・治安の安定化、NATOとの関係強化)は戦略的な重要性を増している。

終わりに:課題と日本への示唆

国際情勢の変化に応じて、NATOは中東・アフリカ諸国と連携し、時には2011年のリビア空爆のように軍事介入も行ってきた。現在、1994年のMD設立から30年、2004年のICI発足から20年が経過した。今次の南方戦略は、欧州の「対岸」にある中東・アフリカ諸国の政治・安全保障情勢が大きく変化し、ウクライナ戦争との連動により脅威が多様化・複合化する中で、NATOが新たなアプローチや関与を模索する一環だと言えよう。

一方で、NATOの南方戦略には以下のような課題が存在する。

(1) 対象地域や課題の複雑性

まず、対象となる地域が非常に広範かつ多様であり、諸課題が複雑に絡み合っているため、有効なアプローチが不明瞭である。例えば、テロ対策には軍事・治安上の対応が求められる一方で、移民・難民危機に対しては人道支援や経済開発支援が必要となる。また、対象地域におけるロシアや中国の影響力拡大、域内外諸国の地政学的競争なども、NATOの戦略を一層複雑化させている。加盟国間においても、軍事同盟であるNATOとして南方地域への望ましい関与のあり方や方法、資源配分については意見の相違が存在する[13]。これらの課題は、米国の第2次トランプ政権がNATOへの不信感を高め、また中東・アフリカへの支援や安定化に関心を示さないことで、一層困難なものとなるだろう。

(2) 南隣諸国のNATOに対する不信感

また、中東・アフリカ諸国がNATOによる関与を無条件に受容し、欧米にとって望ましい形で中露との関係を再調整する可能性は低い。専門家報告書は、南隣諸国のNATOとNATO加盟国に対する認識が「やや否定的(somewhat negative)」だと述べ、「この地域の多くの人々に、NATOはグローバルな危機や紛争に対応する際にダブル・スタンダード(二重規範)を採用しているとみなされており、南隣のニーズや懸念を十分に考慮することなく『グローバル・ノース』の権力や利益を誇示するために軍事資産を利用していると受け止められている」と指摘する[14]。また、このような否定的な認識やナラティブが政治関係に影響し、「戦略的競争相手に有利に利用され、増幅される」ことに注意を促している。

(3) 取り組むべき任務の際限なき複雑化・拡大

近年、NATOは「360度全方位のアプローチ」――東西南北の全方位に加えて新領域における脅威に対処するための領域横断的でシームレスな抑止・防衛態勢の構築に着手してきたと指摘される[15]。南方への関与強化もこの一環で進められてきたと整理できるが、その結果として取り組むべき任務が複雑化・拡大し、中露の抑止やインド太平洋への関与が円滑に進まない恐れもある。それはNATOとの連携を進める日本にとっても看過できない事態であろう。一方で、南方への関与を疎かにすれば、複合的な脅威が増大し、中露が伸長する余地が拡大し、対処がさらに困難となるリスクもある。

(4) EUとの連携・調整

この点に関しては、安全保障面のみならず外交・経済・人道援助など非軍事的側面から中東・アフリカ地域に深く関与してきたEUとの連携が今後一層重要になってくるだろう。EUは共通安全保障・防衛政策(CSDP)のもと、地中海南部やアフリカ諸国における平和維持、危機管理、安定化を支援してきた。例えば、地中海では人身売買や武器密輸、不法移民の防止に焦点を当てたソフィア作戦(Operation Sophia)を実施し、サヘル諸国では能力構築ミッション(EUCAP Sahel)が治安維持部門を支援してきた。他方で、南方への関与に関する両組織のデマケーションや補完性には不透明な点も多く、将来的な課題となるだろう。

NATOの南方戦略の展開は、自由で開かれたインド太平洋(FOIP)構想にアフリカを捉え、そして2025年8月に第9回アフリカ開発会議(TICAD9)を開催予定の日本にとって、注視すべき動きである。同戦略に基づいたNATOの対南方関与を理解し、連携することは、日本の対中東・アフリカ政策のみならず、NATOやEUとの連携強化という観点からも意義は大きいだろう。

(2025/05/12)

脚注

- 1 NATO, “Relations with partners in the Indo-Pacific region,” last updated on 24 October 2024.

- 2 「我々は本日、北大西洋理事会に対し、2024年の次回サミットまでに、既存または新興の脅威と課題、ならびにパートナー諸国、国際機関、その他地域の関係アクターとの関与の機会について、包括的かつ深い考察を開始するよう指示した」(筆者訳)。NATO, Vilnius Summit Communiqué, July 11, 2023, para.22.

- 3 Independent Expert Group Supporting NATO’s Comprehensive and Deep Reflection Process on the Southern Neighbourhood, Final Report, May 2024.

- 4 Giovanni Parigi, “NATO and the Southern Neighbourhood: Challenges and Opportunities for Italy,” IAI, July 29, 2024.

- 5 Monika Wohlfeld, Benjamin P. Nickels, and Benjamin Jensen, “NATO and Instrumentalized Migration,” CSIS, July 12, 2024.

- 6 NATO, “Vilnius Summit Communiqué,” July 11, 2023.

- 7 NATO, “2024 NATO Summit: Key decisions,” last updated on July 12, 2024; 長島純「NATO首脳会合の3つの成果と今後――価値共同体NATOの挑戦と日本のグローバル・アプローチの進化への課題」国際情報ネットワーク分析 IINA、2024年8月13日。

- 8 NATO, “Washington Summit Declaration”, July 10, 2024.

- 9 Giovanni Parigi, “NATO and the Southern Neighbourhood: Challenges and Opportunities for Italy.”

- 10 NATO, “NATO Secretary General’s Special Representative for the Southern Neighbourhood,” last updated on October 16, 2024.

- 11 Ian O. Lesser, “After the Washington Summit: NATO and the Southern Neighborhood,” Policy Center for the New South, November 5, 2024.

- 12 拙稿「露ワグネルのアフリカにおける動向−『プリゴジンの反乱』はどのような変化をもたらすか−」国際情報ネットワーク分析IINA、2023年7月27日。

- 13 Jason Davidson, “NATO should be ambitious with its new Southern Flank Strategy,” Atlantic Council, February 1, 2024.

- 14 この点について、米・戦略国際問題研究所(CSIS)アフリカ部長のムベンバ・ディゾレレ(Mvemba Phezo Dizolele)はより批判的に、今日のアフリカの若者にとってNATOは(欧州による)植民地主義を象徴しており、特にサヘル地域の人々は2011年のリビア介入とカダフィ政権崩壊による地域の不安定化を経験したことでNATOを非難していると指摘する。そして、軍事同盟であるNATOがアフリカにおける「人間の安全保障」のニーズに対応するには不十分であり、「パラダイムを変え、アフリカ諸国に関与する新たな枠組みがなければNATOのアフリカへの拡大は失敗する」と述べる。Mvemba Phezo Dizolele, “In Africa, NATO Is the Past,” Center for Strategic and International Studies, July 12, 2024.

- 15 例えば2022年のマドリード・サミットでは、気候変動が安全保障上の問題であると明示され、温室効果ガスの排出を2030年までに45%削減、2050年までに実質ゼロにするという目標が決定された。長島純「NATO360度全方位アプローチに日本はどう対応すべきか?」国際情報ネットワーク分析 IINA、2024年5月20日を参照のこと。