はじめに

台湾海峡の緊張が収まらない中、米国を中心にその同盟国のイギリス、オーストラリア、カナダなどは、台湾海峡は自由航行が可能な国際水域であると宣言しながら、自国の軍艦を次々と通過させてきた[1]。さらに2024年9月には、ドイツの軍艦2隻が台湾海峡を通過したことに続き[2]、海上自衛隊の護衛艦がはじめて台湾海峡を航行したことで[3]、中国政府は強く反発している。

軍艦が台湾海峡を通航する行為をめぐる中国と西側諸国の対立は、台湾海峡の法的地位に関する認識の差に起因する。中国は台湾海峡での軍艦通航が自国の「主権と安全への侵害」とし、国連海洋法条約の文脈を用いて他国軍艦の通航を批判しているが[4]、それは中国自らの表現からすると、「法律戦」の遂行に他ならない[5]。それに対抗し、次々と軍艦を航行させ、その法的根拠を発表する西側諸国の行動は、また「対法律戦」であると言えよう。

一方、中国共産党の「法律戦」とそれに伴う「輿論戦」の一手段として機能する中国のメディアは、党の統制下で報道の用語を厳格に選択するが、西側のメディア報道は必ずしも統一的ではない。法律戦・輿論戦の観点からすると表現の選択は大変重要であり、間違った用語の使用は政策目標達成に負の影響を与えてしまう。西側のメディア報道は、軍艦の台湾海峡通過には問題がないとしているが、そこでの法的表現の使用には注意が必要である。その表現が、実は中国に同調する意味を持つ場合がしばしばみられるからである。以下では、台湾海峡での中国と西側諸国の対立の原点が法的地位に関する認識の差にあることを確認したうえで、西側メディア報道で見られる法的表現とその問題点を分析する。

対立の原点:台湾海峡の法的地位

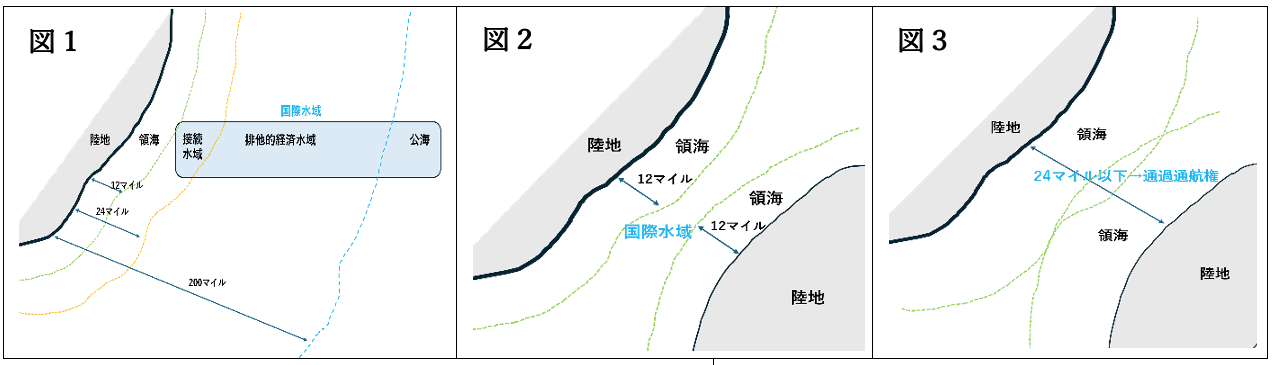

ある海域で軍艦が航行する際の権利は、当該海域の法的地位によって判断される。その国際的規範は1982年成立した国連海洋法条約(以下、UNCLOS)で定められている。この条約は、沿岸国の権利内容を中心に、沿岸からの距離によって内水、領海、接続水域、排他的経済水域、公海などの区分を設定している。またその中で、内水と領海を除いた海域において適用される航行の自由を中心とする公海自由の原則に着目して、西側諸国は「国際水域」と称している[6]。(図1参照)

沿岸国の主権が及ぶのは領海(基線から12マイルまで)の内側までである。その上、一般商船はもちろん、軍艦も他国の領海では「無害通航権」を、領海によって構成される国際海峡ではより自由な「通過通航権」を、排他的経済水域や公海の「国際水域」では自由航行の権利を享受する。UNCLOS上、したがって、軍艦が他国領海を単に通航することは可能であるが、国によっては軍艦の領海通過時に事前通報や許可を要求する場合もあり、そのような要求に関する衝突も発生している[7]。

台湾海峡での軍艦通航問題の核心も台湾海峡の法的地位であるが、ここで注意が必要となるのは「台湾海峡」という表現が意味するものである。中国外務部は「台湾海峡は中国の内水、領海、接続水域、排他的経済水域で構成され、よって中国は台湾海峡全体において主権、主権的権利、管轄権を持つ。また、国際水域には国際海洋法的根拠がなく、一部国家が台湾海峡を国際水域と呼ぶことは、中国の主権と安保を脅かす間違った主張である」[8]としている。この点について、「国際水域」とは公海を意味し、UNCLOS上、台湾海峡には公海が存在しないとして、中国外務部を擁護する論考も中国国家安全部傘下のシンクタンクに所属する研究者によって発表されている[9]。

しかし、「国際水域」とは公海のみではなく内水と領海以外の全海域であることは明らかであるため[10]、中国外務部の主張はその前段(海域の領域構成)と後段(国際水域の否定)が相互矛盾する。つまり中国は、「台湾海峡全体における主権の存在」という法的事実を曖昧に拡張された文脈で使用し、「台湾海峡の中に国際水域がある」ことと「台湾海峡を国際水域と呼ぶ」こととを意図的に混同して主張を展開している。さらに「国際水域」という呼称を批判することによって、「国際水域」での軍艦航行が中国の主権を侵害しているようにみせようとしている。しかし、中国も認めているように、最小幅80マイル以上の台湾海峡は複数の異なる法的領域に分割され、海峡の中央の水路では「国際水域」という用語を借りなくても主権侵害の恐れなく軍艦の自由な航行ができる。これを念頭に置きながら、以下では、メディア報道上の表現を検討していく。

図1~3:海域の法的区分

メディア報道での法的表現分析

西側諸国の法的立場、つまり台湾海峡の中央の水路では軍艦が自由に航行できるという趣旨で書かれた報道記事を見てみよう。一部の記事は、結論として軍艦の自由航行権を主張しながらも、誤解を生む表現を使っている。例えば、「通過通航権」[11]という用語が目立つが、台湾海峡は、UNCLOSで特別に定める「通過通航権」が適用される「国際海峡」ではなく、むしろ軍艦が「通過通航権」よりも自由に航行することのできる「国際海峡」である。ここで発生している誤認は、台湾海峡が「国際海峡」であるという、当たり前に見える表現に起因すると考えられる。つまり、「国際海峡」での通航を保障する制度が「通過通航権制度」であるため[12]、国際海峡たる台湾海峡では通過通航権が適用され、軍艦の通航が可能であるという読み方であろう。

ここでは、「国際海峡」という言葉を正確に確認する必要がある。まず、UNCLOSでは「国際海峡」という用語はなく、「国際航行に使用されている海峡」があり [13]、その種類には、①内部に排他的経済水域あるいは公海を含む海峡(図2参照)、②特別協定で管理されている海峡、③沿岸国の領海(の重なり)によって構成される海峡(図3参照)などがある[14]。③では、もともと無害通航権が適用されるべきであるが、国際航行保障のため緩和された「通過通航権」が適用されるのがUNCLOSの趣旨である。一方、台湾海峡のような、①の場合は軍艦の自由航行が可能となる。上記記事は「通過通航権」という用語を使うことによって、台湾海峡全体が沿岸国領海であるため軍艦の航行権利が制限されるという、中国の主張に繋がる形になってしまう(表1参照)。

さらに、ほとんどの国が台湾海峡で「無害通航権」の存在を認識(recognize)しているとする記事もある[15]。「無害通航権」とは、沿岸国の領海で無害の「継続的かつ迅速」な通航を許可するものであり(UNCLOS第18条第2項)、決して台湾海峡内の「国際水域」で適用される権利ではない。国際航行に使用されている海峡で「無害通航権」が適用される場合もあるが(UNCLOS第45条a, b)、それはあくまでも「通過通航権」が適用される場合の例外である。よって、台湾海峡の中で領海の範囲を超え、「通過通航権」が適用されない水路では、「無害通航権」が適用される余地はない(UNCLOS第35条)。そもそも無害通航権は沿岸国領海で適用されるため、そのような記事も中国の主権主張に同調することになる(表1参照)。

表1:海域区分による通航権利

| 海域区分 | 通航権利 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|

|

沿岸からの 距離による区分 |

領海 | 無害通航権 | ||

| 排他的経済水域あるいは公海(国際水域) | 自由航行権 | |||

|

国際航行に 使用されている海峡 |

①内部に排他的経済水域あるいは公海を含む海峡 | 自由航行権 | 台湾海峡 | |

| ②特別協定で管理されている海峡 | 特別協定による | |||

| ③沿岸国の領海によって構成される海峡 | 一般に | 通過通航権 | ||

| 沿岸国の島と本土で構成される海峡で、外側に同様の便利な航路が存在 | 無害通航権 | |||

| 排他的経済水域あるいは公海と沿岸国の領海との間の海峡 | 無害通航権 | |||

出典:UNCLOS第2章―第5章を参照して筆者作成

おわりに

西側諸国の対法律戦の目的は、台湾海峡での軍艦の自由航行はUNCLOS上の正当な権利であることを断固主張し、台湾海峡全体を一体化させるような中国の試みに対抗することであろう。しかし、以上の分析のように、各国のメディア報道では、不正確な表現がしばしば用いられている。法律戦を補助するにあたって輿論戦の遂行、その主体であるメディアの役割は非常に大きく、誤った表現の使用には注意すべきである。法の言語とは一般的な言語使用と異なり、外見が類似しても全く違う意味を持つ場合が多い。「国際海峡」のように一般的に使われる名詞が混同の原因になるのがその例である。もちろん、各国政府発表やメディア報道は裁判所判決ではないし、メディア報道を一括に規制することもできない。しかし、中国が行う法律戦と輿論戦に意図せずして与してしまうことを避けるためには、使用表現にはより注意する必要があると考えられる。

(2024/11/08)

脚注

- 1 「米誘導ミサイル駆逐艦が台湾海峡を通過、今年初めて、中国が反発」『CNN Japan』2024年1月28日; "China says U.K. warship in Taiwan Strait shows "evil intentions"", CBS NEWS, September 27, 2021; "Australian warship HMAS Toowoomba sailed through sensitive Taiwan Strait close to China", The Guardian, November 23, 2023. "Canadian warship passes through the Taiwan Strait", Taipei Times, August 2, 2024.

- 2 "German navy makes rare transit of sensitive Taiwan Strait", Reuters, September 13, 2024.

- 3 「海自護衛艦「さざなみ」が台湾海峡を初通過、岸田首相が派遣指示…軍事的威圧強める中国をけん制」『読売新聞』2024年9月26日。

- 4 "Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning’s Regular Press Conference on September 13, 2024", Ministry of Foreign Affairs, The People`s Republic of China, September 13, 2024.

- 5 2003年、中国共産党中央委員会、中央軍事委員会は輿論戦、心理戦、法律戦を「3戦」としてまとめて党の手段として採択した。それは敵の弱体化を狙う非対称戦の一部であり、特に法律戦は輿論戦、心理戦の法的根拠を提供し、敵の違法性を主張し、自軍の作戦行動の合法性を確保しながら第3国の干渉を阻止することを目的とする。

- 6 例えば、米国の指揮官用海戦法規マニュアルDepartment of the Navy etc., The Commander`s Handbook on the Law of Naval Operations, March 2022, p.1-8(International Waters) 、ドイツの武力紛争法マニュアルBundesministerium der Verteidigung, Law of Armed Conflict -Manual-, May 2013, p.151; ただし、米国のマニュアルは国際水域(international waters)が「接続水域、排他的経済水域、公海」であると明確に定義しているが、ドイツでは、「内水と領海以外の水域」という意味で間接的に述べている。

- 7 米国が実施していて、中国が強く反発するFONOPが、この領海における軍艦の国際海洋法の通航権利をプレゼンスする目的を持つ。例えば、"U.S. Navy Destroyer Conducts Freedom of Navigation Operation in the South China Sea", Commander, U.S. 7th Fleet Public Affairs, May 10, 2024.

- 8 "Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin’s Regular Press Conference on June 13, 2022", Ministry of Foreign Affairs, The People`s Republic of China, June 13, 2022.

- 9 Li Huan, "Legal Status of the Taiwan Strait", China-US Focus, June 30, 2022.

- 10 注6を参照のこと。

- 11 "China Reacts as NATO Warships Plan Close Pass to Chinese Coast", Newsweek, September 9, 2024; 「豪軍艦「トゥーンバ」、台湾海峡を通過」『ロイター』2023年11月24日。

- 12 通過通航権制度とは、国連海洋法条約上、領海の範囲が沿岸3マイルもしくは6マイルのから12マイルまで拡大されることによって、国際航行の権利が危うくされることを防ぐために、拡大された領海によって構成される国際海峡では例外的に無害通航権よりも自由な通航権利を与えるものである。

- 13 UNCLOS 第3部 “Straits Used for International Navigation”のタイトルからわかるように、条約上、国際海峡などの表現は使われていない。

- 14 UNCLOS上、このように直接記述されてはいなく、それも誤解の一要因であると考えられる。UNCLOS第3部では、国際航行に使用されている海峡の規定の中、通過通航権が適用される海峡を第37条以下で規定する。第37条だけを読むと、台湾海峡でも通過通航権が適用され得るように見られる。しかし、第35条では、第37条が適用されない、本文で紹介した地理的範囲を決めている。台湾海峡はその2つ目(第35条(b))に該当し、通過通航権が適用されない。

- 15 "German warships ignored China's complaints and sailed through the Taiwan Strait for the first time in over 2 decades", Business Insider India, September 13, 2024.