はじめに:中東はインド太平洋地域か?

2025年8月20日、第9回アフリカ開発会議(TICAD 9)において石破首相は、インドや中東諸国と協働し、アフリカの域内統合や産業発展のための取組を推進する「インド洋・アフリカ経済圏イニシアティブ」を提唱した[1]。グローバル・サウスとの関係強化や、インド洋を囲む国々からアフリカとの貿易・投資拡大を目指す日本企業を支えることを目標に掲げている。

他方で、インド洋とアフリカの結節点に位置する中東地域が「自由で開かれたインド太平洋(Free and Open Indo-Pacific: FOIP)」構想においてどのような役割を果たすのか、依然として不透明な点も多い。だが、アフリカを含む巨大な経済圏の潜在性に加え、流動性を増す国際情勢やエネルギー地政学の動向を踏まえれば、日本をはじめFOIPに関与する国・地域にとって、中東をインド太平洋と切り離して位置付けることはますます困難になっている。

本稿では、中東をFOIPに組み込もうとする日本の動きと課題を整理した上で、インド太平洋地域との接続性を深める中東諸国の動向を分析する。また、エネルギー地政学の観点からも、FOIPにおける中東の重要性を指摘する。

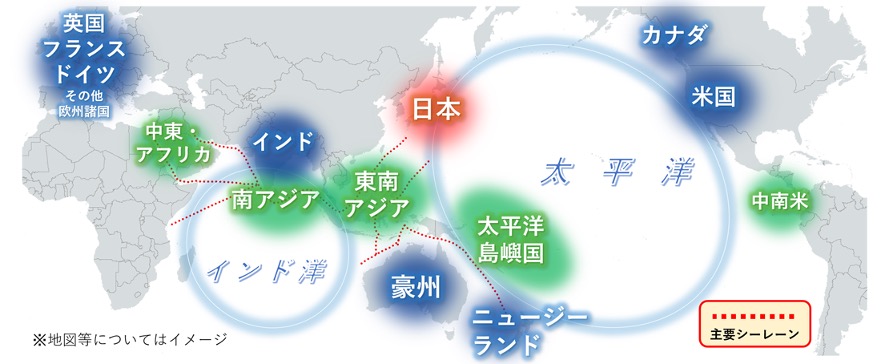

図1:日本が示すインド太平洋地域

1. FOIP構想における中東

(1)中東をFOIPに組み込もうとする日本

日本政府は、当初から中東がFOIPにとって重要な地域であるとの立場を繰り返し示してきた。2017年12月のバハレーンにおけるマナーマ対話に参加した河野外相は、「中東は、我々のインド太平洋戦略の中心に位置して」いるとして、中東の平和と安定の維持が「自由で開かれた海洋秩序の確保」に重要だと述べた[2]。2019年11月の同会合にも防衛大臣として参加した河野氏は、東アジアの安全保障環境が厳しくなる中でも日本が湾岸地域やインド洋に自衛隊を継続的に派遣していると指摘し、日本の中東関与の意思を主張した[3]。

「日・アラブ政治対話」も、FOIPと中東の関わりを強調する重要な場面となってきた。2017年9月の第1回対話で河野外相は、アジアとアフリカ、インド洋と太平洋という2つの交わりの要こそが中東であり、中東の平和と繁栄なくしてインド・太平洋の平和と繁栄もありえないと述べ、また中東はFOIPの実践におけるパートナーだと強調した[4]。

2021年4月の第2回対話(オンライン形式)で茂木外相は、中東地域はエネルギー資源の宝庫であるとともに、アジアからアフリカへと至る海洋通商路の要衝に位置することを踏まえ、海洋を通じてインド太平洋の繁栄を支える中東地域においても自由で開かれた秩序を守ることが必要である旨強調した[5]。

2023年9月にエジプトで開催された第3回対話では、「(中東における)FOIPに対する理解の普及、海上安全を中心とした具体的協力案件の促進」が掲げられた。林外相は、FOIPは決して「ブロック作り」のための取り組みではなく、中東が歴史的に維持してきた多様性、包摂性、開放性を共有していると述べた[6]。この点は、「対中包囲網」に巻き込まれることを警戒する中東諸国に向けたメッセージと捉えられる。

2026年2月、オマーンで開催されたインド洋会議2025に出席した宮路外務副大臣は、オマーンがインド洋における戦略的な位置にあり、自由な海を守っていく上で重要なパートナーだと述べた。特に、ドゥクム港はアジアから中東・アフリカに至る経済圏における重要なハブとなり得ると指摘した[7]。

2023年3月に岸田首相が発表した「FOIPのための新たなプラン」では、中東諸国について地域の連結性強化、産業多角化等による自律性向上、治安面での協力強化の推進が謳われた。同プランで紹介された51の事例には「5:国際平和協力分野における各国との連携」、「12:アフリカにおけるエネルギー安全保障への対応」、「22:経済強靭性(注:経済安全保障に関する取り組みの強化)」、「26:テロ・暴力的過激主義対策、テロの資金源ともなる国際組織犯罪対策」、「37:日本企業進出を呼び込む海外港湾整備・運営」など、中東・アフリカが対象となる/なり得る事例も複数含まれている[8]。

近年のジブチへの協力の拡大は、同国に置かれる自衛隊唯一の海外拠点の存在を踏まえれば、日本の中東・アフリカへの関与にとって重要である。2024年12月には、同志国に防衛装備品などを無償供与する「政府安全保障能力強化支援(OSA)」の一環として、ジブチに沿岸監視レーダーシステムや関連インフラを提供すると発表した。外務省は同決定に際し、ジブチはアジア、中東、アフリカおよび欧州を結ぶアデン湾の要衝に位置しており、地域の安定の要となる国であり、海外唯一の自衛隊拠点が置かれていることから、我が国の安全保障にとって非常に重要だと説明している[9]。

中東・アフリカ諸国をFOIPに組み込むうえで問題となるのが、法の支配、航行の自由、民主主義、人権といった「価値」の普及をめぐる問題である。権威主義的な体制が多い中東・アフリカ諸国に対して、FOIPが掲げる価値を押し付ければ、同構想自体が忌避され、「内政不干渉」を掲げる中露の側に押しやってしまう懸念もある。この点を踏まえ、例えば『外交青書2017』では、「アフリカ諸国に対し、開発面に加えて政治面・ガバナンス面でも、押しつけや介入ではなく、オーナーシップを尊重した国造り支援を行」うと記述され、「価値」を全面に打ち出す姿勢がやや緩和されたことが伺える[10]。

(2)「戦略的曖昧さ」の重要性と課題

安倍首相が初めてFOIP戦略(当時)を提唱したのはケニアであり、「シーレーンの安定確保という観点からも(筆者注:中東・アフリカ)地域におけるFOIPの重要性は論をまたない」[11]という指摘もある。しかし、QUAD諸国の中でも、FOIP構想・戦略に中東とアフリカを含めているのは日本に限定される。インドは積極的に中東・アフリカへの関与を拡大させている(後述)が、FOIPやQUADとは切り離しているようである。日本も、FOIPと中東の関わりを強調してきた一方で、FOIPにおける中東の戦略的な位置づけは曖昧であり、同地域におけるFOIPに基づいた具体的な政策は進められなかった。

果たして地政学的・戦略的な観点から、中東はインド太平洋地域の一部であると位置付けられるのか。または、そのように位置付けるべきなのか。

この問いに対して、シンガポール国立大学の中東研究所所長を務めたビラハリ・カウシカン氏は、「湾岸諸国は現在『インド太平洋』と呼ばれる戦略空間の最西端であることを忘れてはならない」と述べる一方で、太平洋、インド洋、地中海、ペルシャ湾といった地理的・政治的な境界線が曖昧になっている現在、インド太平洋構想における中東の位置付けについては曖昧さを維持しておくことが有効な外交的・政治的手段となると指摘した[12]。

現在、FOIPに関連する政策やプロジェクトはさらに多様化しており、より多くの国・地域が関与するようになっている。中東・アフリカ地域がインド太平洋に含まれるか否かを明確に規定すること自体が、QUADや関連国との不一致を招き、FOIPの政策的な選択肢を狭めるリスクに注意が必要だという指摘は重要である。

例えば、防衛や対中抑止に焦点を当てた政策や協力を進める上では、柔軟性や機動性を高める観点から「ミニラテラル」な協力(QUAD、日米韓比など)を重視し、中東・アフリカ諸国を巻き込まない方が得策となる場合もある。つまり、FOIPにおける中東の位置付けに関して戦略的曖昧さ(strategic ambiguity)を維持することには一定の意義があると言える。

ただし、戦略的曖昧さとはあくまで戦略的な判断によって意図的に曖昧性を維持し、政策上の選択肢に幅を持たせるということであり、FOIPにおける中東の位置付けが誰にも分からない状況や、場当たり的、象徴的に対中東政策にFOIPの概念を組み込むこととは明確に異なる点に注意が必要である。

一方で、中国は明確に「一帯一路」構想に中東を含め、経済、政治、軍事分野での関与を深めている。その背景には、中東地域とのエネルギー関係強化、中国の経済活動を支える中東海域(紅海・アデン湾・アラビア海)におけるシーレーンと海外利益の保護、中国の民族・治安問題への対応など、様々な思惑があると指摘される。また、多くの中東・北アフリカ諸国は「一帯一路」構想への参加に政治的・経済的利益を見出しており、今後も同構想を1つの柱として中国・中東関係は深化していくだろう[13]。

2. インド太平洋地域との接続性を深める中東

インド太平洋と中東の関係を考える上では、接続性(connectivity)が重要なキーワードとなる。日本の『外交青書』2017年版では、「東アジアを起点として、南アジア~中東~アフリカへと至るまで、(注:FOIPを通じて)インフラ整備、貿易・投資、ビジネス環境整備、開発、人材育成等を面的に展開する」と述べられている[14]。また、インドのモディ首相も2018年6月、インド太平洋地域を「アフリカの沿岸からアメリカの沿岸まで」と表現し、東南・南・西アジア、インド洋、アフリカとの接続性を強化すると発言した[15]。

近年は中東諸国がインド太平洋への関心を高め、より積極的・主体的に接続性を深めようとしている。この背景としては、同地域における人口増加・経済発展の潜在性が大きいという経済的な関心や、いわゆるグローバル・サウス諸国との連携によってグローバルな影響力を高めたいという中東諸国の政治的な野心が指摘できる。

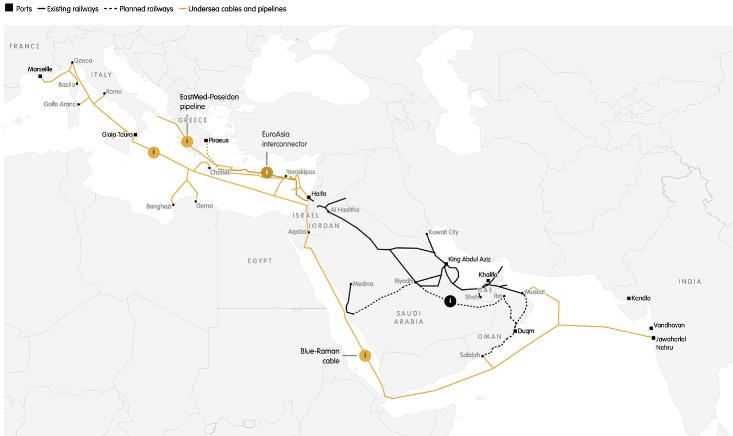

その端的な例が、インドからUAE、サウジアラビア、ヨルダン、イスラエルを通過して地中海・欧州に至るIMEC(インド・中東・欧州経済回廊)である。2023年9月のインドでのG20サミットで発表され、その後イスラエル・パレスチナ紛争により停滞していたが、関係国の協議が進んでいる。2024年2月にはモディ首相が就任後7回目となるUAE訪問を行い、ムハンマド大統領とIMECを推進する協定を結んだ。同構想には発足時点で仏、独、伊、EUが参加を表明し覚書に署名するなど、欧州の視線も熱い。

IMECはインドにとって、欧州との経済関係強化、中国への依存度低下、中東地域における影響力拡大の機会となる一方で、中東諸国にとっては経済多角化と石油依存からの脱却を促進し、新たな貿易ルートの開拓による経済成長も見込める。さらにヨーロッパにとっては、インドや中東との経済関係の強化および中国の「一帯一路」構想への対抗の手段となり、米国はIMECを通じて新たな経済秩序の構築に向けた主導的な役割を果たし得ると指摘される[16]。

図2:IMEC地図

2021年に発表されたインド、イスラエル、米国、UAEによるI2U2も、中東とインド太平洋の接続性深化を示す重要な事例である。中東・南アジアを中心に、経済協力、インフラ開発、食料安全保障、クリーンエネルギー、水資源、技術協力などの分野で連携することを目的しており、経済に焦点を当てた「ミニラテラル協力」とも呼ばれる[17]。

2025年2月のワシントンでのトランプ大統領とモディ首相による米印首脳会談では、IMECとI2U2を軸とした中東における協力の強化が強調された。共同首脳声明では、今後6か月以内にIMECとI2U2のパートナーを招集予定であり、2025年秋までに西インド洋、中東、インド太平洋における新たなパートナーシップ構想を発表予定であると明らかにされた[18]。

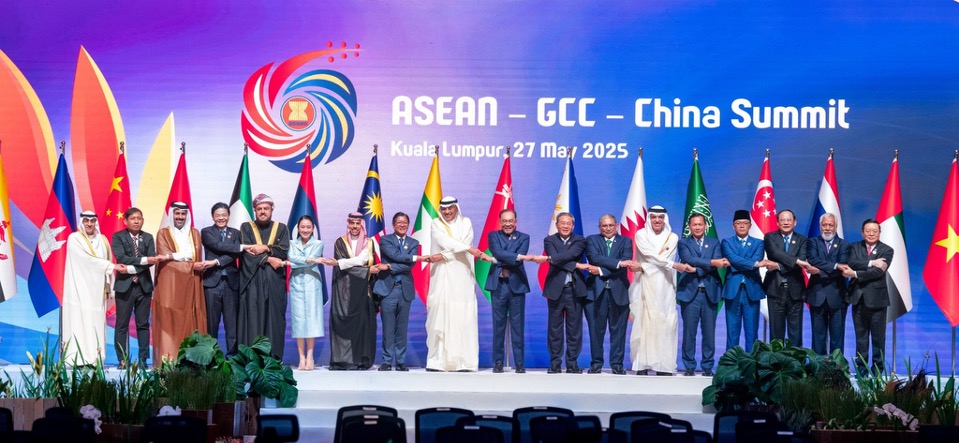

東南アジア諸国と中東の関係も深化している。同年5月下旬、マレーシアでの第46回ASEAN首脳会議に合わせて、第2回ASEAN-GCC(湾岸協力会議)サミットが開催された。今回のサミットには、中国の李強首相も出席し、ASEAN、GCC、中国による三者協議となった[19]。今後の協力の指針としては、「ASEAN・GCC協力枠組み(2024~2028年)」が策定されている。ただし、同サミットにおいて「インド太平洋」に関する言及がごく限定的であったことは、中国への配慮というだけでなく、ASEANやGCC諸国が主体的にFOIPの理念を掲げる段階には至っていないことを示唆している。

写真:ASEAN・GCC・中国サミット

近年は欧州がインド太平洋への関与を深めているが、その中で中東が重要なハブとして機能する可能性がある。高橋雅英氏は本サイト『国際情報ネットワーク分析IINA』の論考にて、フランスのインド太平洋戦略においてUAEとの協力が重要になっていると指摘し、同国がUAEおよびインドとの連携を通じて、海外領土の防衛やエネルギー権益の維持・拡大の観点からインド太平洋への関与を強化していると述べる[20]。

今後もインド太平洋地域と中東の接続性が深まっていくと考えられるが、他方で中東・アフリカ地域の不安定な政治・治安情勢がリスクとなる。2023年10月以降のイスラエル・パレスチナ紛争および中東地域内の緊張によってI2U2やIMECが停滞し、またイエメンのフーシー派の軍事活動により紅海を通過する船舶が激減したことは、このリスクを端的に物語っている[21]。イスラエルとイランの攻撃の応酬、米国によるイラン核施設への攻撃、フーシー派によるイスラエル攻撃や紅海周辺での軍事活動など、中東情勢は緊張を高めている。そして、突発的な武力衝突がエスカレートするリスクは当面持続しそうである。

3. FOIPのエネルギー地政学における中東の重要性

各国のFOIP構想/戦略においてエネルギー安全保障やエネルギー転換は重要な要素であり、この観点からも中東との接続性拡大の意義は大きい。前述の「FOIPのための新たなプラン」における51の事例でも、「7:現実的なエネルギー・トランジションに向けた取組」、「9:GX推進のためのODA」、「12:アフリカにおけるエネルギー安全保障への対応」、「39:インド太平洋地域におけるグリーン海運回廊」など、エネルギー安全保障やエネルギー転換に関する事例が多くを占める。

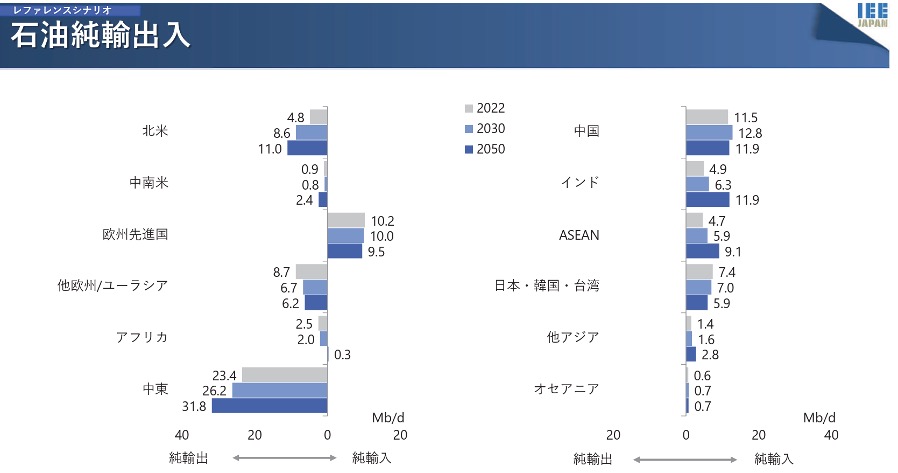

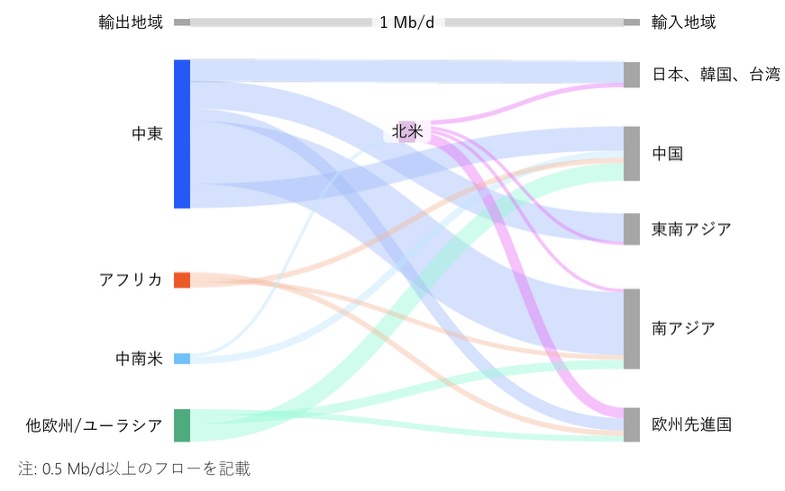

日本エネルギー経済研究所の『IEEJアウトルック2025』によれば、レファレンスシナリオ(急進的な省エネ・低炭素政策が打ち出されないと想定したシナリオ)では、2022年から2050年にかけて、アジア諸国の石油輸入量は2990万b/dから同4160b/dに増加する。この膨大な需要を賄うことができるのは、中東(2050年時点での推計輸出量3180万b/d)のみである(図3)。日本も、石油輸入量自体は減少が見込まれる一方で、中東依存度は今後も引続き高い水準で推移する可能性が高い。

エネルギー転換が進む中、今後は中東産の水素エネルギー、またアフリカや中央アジア、欧州を結ぶ重要鉱物のサプライチェーンにおける中東のハブ(またはチョークポイント)としての重要性は高まると見られている。これらの点を踏まえれば、中東の政治・安全保障環境の変化は、日本のみならずアジア諸国のエネルギー安全保障に中長期的に大きな影響を与える重要なファクターであることを認識する必要がある。

図3:石油の輸出入量推計

図4:主要地域間の原油貿易(レファレンスシナリオ、2050年)

「エネルギー地政学(energy geopolitics)」の観点からは、中東の産油ガス国の政治・治安情勢にとどまらず、輸送ルート、大規模な自然災害や紛争など、サプライチェーンを脅かす多様なリスクを検討する必要がある。中東地域には、ホルムズ海峡、バーブル・マンデブ海峡、スエズ運河など、原油やLNGの供給に影響を与える「チョーク・ポイント」が複数存在しており、中東地域の政変や紛争は供給途絶のリスクを高める。これらのリスクは、緊急増産を担保する生産国の余剰生産能力が不十分な場合、あるいは供給途絶時における備蓄放出や相互融通など国際的な協力体制が未整備な場合、価格の急騰をもたらす可能性がある[22]。

米国は依然として中東の政治・安全保障に最も大きな影響を与える存在だが、今後は自国のエネルギー安全保障を確保するために中東に関与する可能性は低い。もちろん、中東における米国の権益はエネルギーだけではなく、その他の経済権益、同盟・協力関係、各地の米軍基地や駐留米軍など多岐にわたる。中東で事業を行うエネルギー企業は米国経済において重要な存在でもある。しかしながら、自国のエネルギー安全保障のために米国がリスクやコストを負担しながら中東の安定化に貢献する必然性は低下している。

前述のカウシカン氏は、今後の中東における米国の利益は、同盟国である日本や韓国のエネルギー安全保障を担保するために地域の安定化に関与するという、副次的なものにしか過ぎなくなるだろうと指摘する。米国の関与が自明ではない環境下で、日本を含めた各国はシーレーンの安定や円滑な航行などを通じたエネルギー安全保障を実現する必要があるが、その際にFOIP構想は多国間協力の枠組みとして役割を果たし得る。

おわりに

前述の通り、日本は中東をFOIPに組み込む姿勢を強調してきた。2023年3月の「FOIPのための新たなプラン」に関連する政策・事業は、この流れを具体化・加速するものと期待される。戦略的曖昧性を維持しつつ、強かに中東諸国との協力関係を深めることができれば利益も大きい。冒頭で紹介した「インド洋・アフリカ経済圏イニシアティブ」が推進されれば、FOIPと中東・アフリカの接続性も深化・拡大していくだろう。

中東諸国の側も、積極的にインド太平洋地域との接続性を深めようとしており、IMECやI2U2などはトランプ政権下でも推進される可能性が高い。エネルギー地政学の観点からも、FOIPにおいて中東は中長期的に重要な地域であり続けるだろう。すでに一部の国際会議では、「JIMEC」――IMECに対する日本の関与強化についても議論され始めているという[23]。日本がIMECに参画することで、中国依存度の低減、サプライチェーンの強靭性向上、ハイテク産業やグリーンエネルギーの貿易・投資機会の拡大、エネルギー安全保障の強化、地域の緊張緩和と安定化といった利益を得られるとの指摘もある[24]。

中東・アフリカ地域において米国の関与低減とともにロシアや中国の政治的・軍事的プレゼンスが拡大している現状は、日本の経済活動や安全保障にも大きな影響を与える。エネルギー安全保障のみならず、シーレーンの安全確保やリベラルな国際秩序の維持、そしてインド太平洋における地政学的・戦略的な観点からも、FOIPを通じて中東との関係を深化・拡大・多様化させることの意義は大きい。

(2025/08/25)

脚注

- 1 外務省「『インド洋・アフリカ経済圏イニシアティブ』の発表」2025年8月20日。

- 2 外務省「第13回マナーマ対話における河野大臣スピーチ」2017年12月9日。

- 3 防衛省「第15回IISS地域安全保障サミット マナーマ対話における河野大臣スピーチ(仮訳)」2019年11月23日。

- 4 外務省「第1回日アラブ政治対話における河野外務大臣スピーチ(和文仮訳)」2017年9月11日。

- 5 外務省「第2回日アラブ政治対話(結果概要)」2021年4月1日。

- 6 外務省「第3回日アラブ政治対話における林外務大臣スピーチ(和文仮訳)」2023年9月5日。

- 7 外務省「インド洋会議2025(於:オマーン・マスカット)宮路副大臣スピーチ」2025 年2月17日。 なお『外交青書2023』でも、オマーンはアデン湾やインド洋にもアクセスできる地政学的にも優れた要衝であり、FOIP構想を実現する上で重要な国だと示されている。外務省「日・オマーン外交関係樹立50周年」『外交青書2023』2023年、160頁。

- 8 外務省「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)の新たなプラン(概要)」2023年3月。

- 9 外務省「ジブチ共和国に対する沿岸監視レーダーシステム等供与(令和6年度OSA案件)に関する書簡の署名・交換」2024年12月25日。

- 10 外務省『外交青書2017』2017年、15頁。

- 11 相澤輝昭「その後の『自由で開かれたインド太平洋(FOIP)』の変遷と展開」『海洋安全保障情報季報』2019年6月15日。

- 12 日本エネルギー経済研究所中東研究センターが主催した国際シンポジウム「中東とインド太平洋:新たなパートナーシップの可能性」の基調講演および討論での発言(2023年12月7日)。 国際シンポジウムでの議論については、小林周「中東とインド太平洋:2023年度中東研国際シンポジウムを振り返る」『中東動向分析』Vol. 22, No. 9、1-13頁、2024年1月を参照のこと。

- 13 八塚正晃、西野正巳、吉田智聡、神宮司覚『中国安全保障レポート2025 台頭するグローバル・サウスと中国』防衛研究所、2024年12月。

- 14 外務省『外交青書2017』15頁。

- 15 Ministry of External Affairs, “Prime Minister’s Keynote Address at Shangri La Dialogue,” June 1, 2018.

- 16 Dr. Gedaliah Afterman & Dr. Yossi Mann「IMEC の未来と日本が果たす可能性のある役割」『中東協力センターニュース』No.01604、2025年4月23日。

- 17 Gedaliah Afterman, N. Janardhan, Mohammed Baharoon, and Afshin Molavi, Minilateralism and I2U2: Refining Realpolitik, September 25, 2023.

- 18 White House, “United States-India Joint Leaders’ Statement,” February 13, 2025.

- 19 サミット共同声明では、GCC加盟国すべてが東南アジア友好協力条約(TAC)に加盟したことを歓迎し、地域の平和と安定の促進、加盟国間のさらなる協力と相互支援へのコミットメントが発表された。ASEAN, “Joint Statement: Summit of the Association of Southeast Asian Nations (Asean), The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (Gcc), and the People’s Republic of China (Asean-GCC-China Summit),” May 27, 2025. ASEAN側の狙いや今後の課題については、庄司智孝「ASEAN・GCC・中国サミットの開催――新たな連携の模索」国際情報ネットワーク分析IINA、2025年6月30日を参照のこと。

- 20 高橋雅英「フランスがインド太平洋戦略でUAEを重視する理由――エネルギー・資源外交の視点から」国際情報ネットワーク分析IINA、2025年5月。

- 21 小林周「混迷する中東情勢がもたらす地政学的影響――ガザ・イスラエル紛争の重層性と広域性」国際情報ネットワーク分析IINA、2024年8月。

- 22 防衛研究所「気候変動・エネルギー・ 食糧問題と安全保障」『東アジア戦略概観』41-66頁、2009年。

- 23 中東のシンクタンク関係者との議論における発言(2025年6月)。

- 24 Dr. Gedaliah Afterman & Dr. Yossi Mann「IMEC の未来と日本が果たす可能性のある役割」。