ヨーロッパの北縁および東縁地域で相次ぐ小型無人航空機(ドローン)[1]による領域侵入は、単なる防空能力の強化ではなく、既存の防空構想の修正とその具現化を迫っている。

2025年9月、ポーランド、ルーマニア、デンマークで連続的にドローン侵入事案が確認され、エストニアではロシア戦闘機による領空侵犯が発生した[2]。これを受け、ポーランドとエストニアは北大西洋条約第4条に基づき、北大西洋理事会(NAC)への公式協議を要請した。NATOはロシアの挑発行為を強く非難し[3]、戦闘機・艦船・地上防空アセットを増派して「東方の見張り(Eastern Sentry)」作戦を開始した[4]。今後、NATO変革連合(ACT)の技術支援と[5]、作戦連合軍(ACO)の隷下部隊への対ドローン用レーダーや迎撃システムの段階的配備が進むであろう。一方、欧州連合(EU)もこの事態を安全保障上の転換点と捉え、「ドローンの壁」と呼ばれる侵入阻止態勢を中核とする「東方防衛線監視(Eastern Flank Watch)」プロジェクトを発足させた[6]。

今後、NATOとEUは装備・予算の重複を避けつつ、監視情報や警戒データを共有し、より明確な役割分担のもとで対応の連携を深化させると思われる。こうした協働の進展は、欧州において「新たな経空脅威への統合防空」[7]を加速させる兆候と言える。

また、ロシアはウクライナ戦争を通じて、数百機規模のドローンをミサイルと連携させて運用する能力を誇示し[8]、欧州防空体制の限界を試すような作戦を展開している[9]。この動きは、従来の防空・ミサイル防衛だけでなく、情報戦やサイバー攻撃を含むハイブリッド戦の一環として理解されるべきである。そのため、ウクライナ[10]が実戦で培った高度な対ドローン戦闘のノウハウや技術を欧州諸国が共有し、域内の防空ネットワークに反映させることが急務となっている[11]。これらの取り組みは、欧州の安全保障体制の強化にとどまらず、地域の地政学的なバランスにも影響を及ぼす可能性がある。相次ぐドローン侵入事案は、欧州防衛の新たな課題を浮き彫りにし、統合的かつ柔軟な防空体制のアップデートを迫っていると見られる。

ドローンが示す経空脅威の進化

今回の事案が欧州諸国に大きな衝撃を与えたのは、ドローンが単なる新たな新型兵器としての経空脅威となったからではなく、既存の防空体制における戦術的な欠陥を明らかにしたためである[12]。

第一に、ドローンは低コストで機動性と拡張性に優れ、大量生産による飽和攻撃を可能にする点に特徴がある。これにより、防御側は高価な防空アセットを大量に消耗せざるを得ず[13]、結果として防空体制が生存競争のような消耗戦に陥る危険がある。ドローンが「貧者の巡航ミサイル」[14]と呼ばれる所以であり、このような費用対効果の非対称性を利用する経空脅威は防空の実効性に対する安全上の懸念を惹起させるに十分なものとなった。

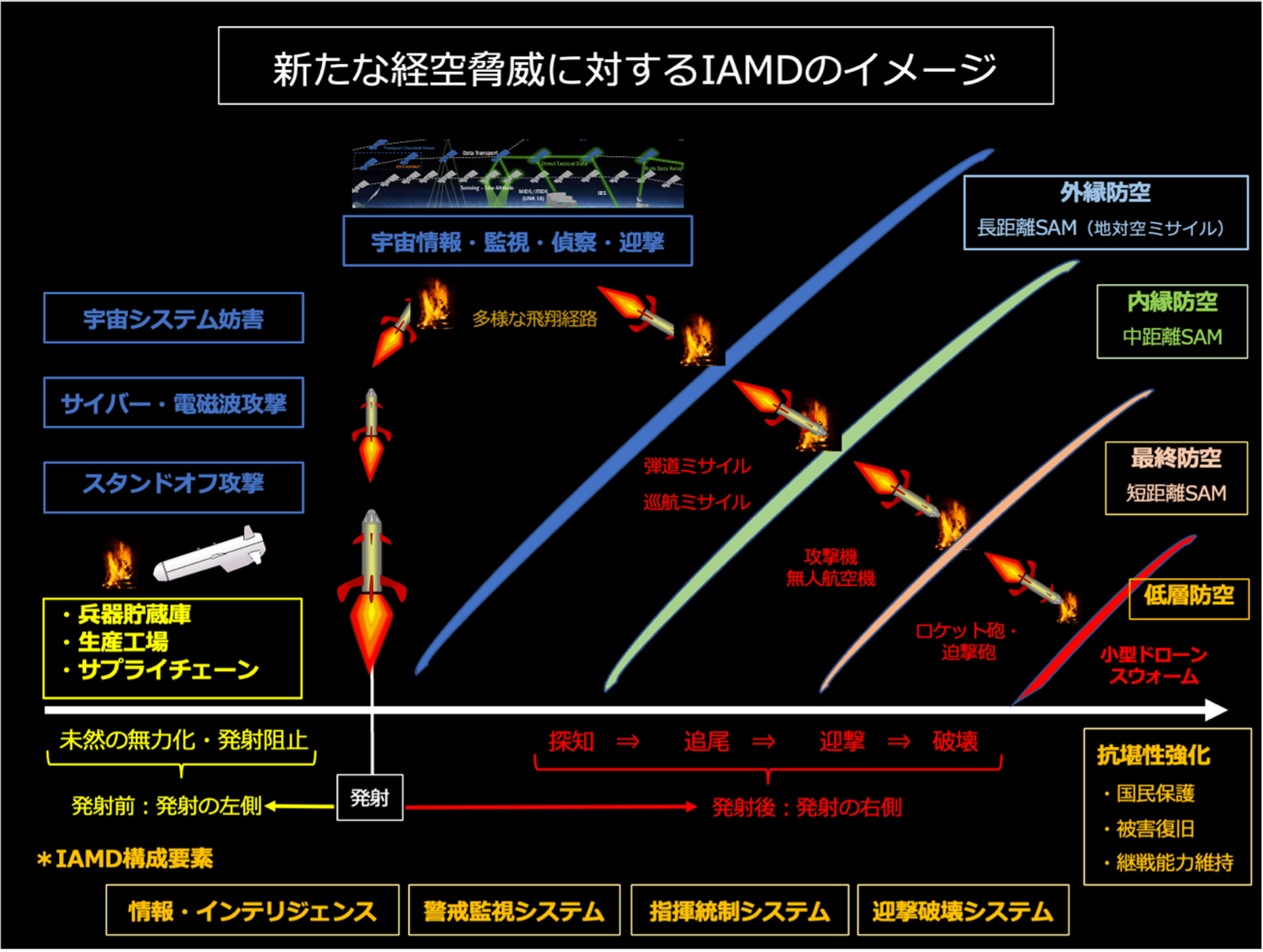

第二に、ドローンは単独ではなく、弾道ミサイル、極超音速兵器、さらにはサイバー攻撃などと連携し、複合的かつ波状的な攻撃の一部として運用される[15]。その結果、従来のように個別の防空アセットを独立して運用する方式では対応が難しくなっている。それは必然的に、センサーによる探知、追跡、迎撃、指揮統制という各要素を更に連携・統合した防空システムのアップデートを加速化させる流れへと結びつく。

第三に、こうした多層的かつ複合的な経空脅威に対処するには、「発射後に迎撃する」という従来型の防空発想を超える必要がある。攻撃の兆候を早期に探知して、発射源を特定して、妨害・無力化する前方的防御への転換が不可欠であることを意味する[16]。それは、陸・海・空に加え、宇宙やサイバー領域を含めた「統合防空ミサイル防衛(Integrated Air and Missile Defense:IAMD)」構築の視点に立ち戻るべきことに他ならない[17]。

ドローンの経空脅威としての登場は、防空を単なる装備や迎撃技術の問題ではなく、情報・指揮・領域横断的な統合運用の課題として再定義させる契機となった。今回の事案は、欧州の安全保障体制が新たな防空時代への適応を迫られていることを改めて象徴している。

防空の大きな変化―IAMD―

IAMDの本質は、個別の兵器システムを強化することではなく、情報とインテリジェンスを基盤に陸・海・空・サイバー・宇宙といった全ての領域のアセットを有機的に結びつけ、戦域全体を一体的に防空する点にある[18]。その中核となるのが、地上および宇宙に配置された多層的な監視・警戒システムである。これらのセンサーから収集された膨大なデータを統合・分析し、迅速な意思決定につなげる指揮統制システム(C2)の整備は不可欠である。特に、宇宙ベースのセンサーや高高度プラットフォームによる広域監視の強化は、地上レーダーの見通し外から接近する極超音速兵器やドローン群をより前方で探知する上で大きな効果を発揮する。

また、IAMDは、運動エネルギー手段(迎撃・破壊)による迎撃・破壊に焦点が集まりやすいが、発射前に敵の能力を妨害する非運動エネルギー手段(電子妨害・サイバー)を組み合わせることによって、その抑止効果を高める取り組みも進んでいる[19]。さらに、IAMDを進化し続ける経空脅威に適応させ、システム全体の冗長性と柔軟性を確保するためには、新興・破壊的技術(Emerging and Disruptive Technologies : EDTs)[20]の積極的な導入が不可欠である。人工知能(AI)や画像認識技術は、群行動する小型無人機の軌道分析や脅威判定を高速化し[21]、量子技術や最適化アルゴリズムは迎撃判断や資産配置の効率化を可能にする[22]。また、商用衛星通信や民間センサー網を活用するデュアルユース技術の推進、データ共有や相互運用性の標準化、サプライチェーンの強靭化は、IAMDを継続的に運用し得る上での基盤的要件である。

このようなIAMDの効果を最大限に発揮するには、国家単独での取り組みには限界があり、官民の協働と国際的連携が不可欠である。欧州では、一定の軍事面での相互運用性を有する同盟・有志国間で情報共有、装備運用、共同訓練が進められており、これにより多様な経空脅威に対する抑止力と防衛の持続性を高めることが期待されている。こうした取り組みの積み重ねが、局地的な防空体制から欧州全域をカバーする統合防空体制への発展につながるであろう。

レジリエンスの必要性

ドローンなどの経空脅威は、単に軍事施設を攻撃、破壊するだけでなく、社会的混乱や心理的動揺を引き起こし、国家の重要インフラや国民の意思を不安定化させる危険性を持つ[23]。そのため、ドローンの領空侵入は物理的な被害をもたらす軍事的行為であると同時に[24]、既存の防空体制への信頼を損ない、国家防衛の持続性そのものを揺るがす政治・社会問題にも発展しかねない。

したがって、その攻撃を完全に防ぐことだけを目指すのではなく、被害を受けた後に迅速な吸収・緩和・回復する能力を備える「社会的レジリエンス」の確立への配慮が必要である[25]。これは、防空の延長線上に位置づけられる国家防衛の考え方であり、重要インフラの防護、通信・電力網の冗長性、災害・サイバー攻撃への対応力強化など、国家全体の危機対応力を含む包括的な取り組みを意味する。この観点からすれば、IAMDの強化とは、単なる軍事技術や装備の拡充ではなく、軍・官・民が一体となって国家全体の安全保障基盤を構築することに他ならない。IAMDは防衛システムであると同時に、国全体の強靭性を高めるための国家戦略の中核的要素として位置づけられるべきである[26]。

日本への政策的示唆

欧州における一連の対応は、日本に対しても多くの示唆を与えている。第一に、経空脅威の多様化と複雑化に対応するためには、陸・海・空の各自衛隊が保有するセンサー、指揮統制(C2)、迎撃システム等を有機的に連接し、宇宙・サイバー領域も含めたシームレスな防空ネットワーク構築の加速化が求められる[27]。第二に、社会的レジリエンスの強化を急ぐことが不可欠である。重要インフラ防護と迅速な復旧能力を高め、官民が協力して通信・衛星サービスを維持する体制を整えると共に、発射前段階での情報収取、インテリジェンス活動、さらには制裁措置などを組み合わせることで、敵の経空脅威を事前に中和・無力化し、被害を最小限に抑える視点が重要となる。第三に、コスト効率が高く量産可能な非運動エネルギー兵器や自律型迎撃システムを優先的に整備し、小型無人機による飽和攻撃にも持続的に対応できる防空能力を高めるべきである。

これらの取り組みを実現するためには、国際的なパートナーシップを積極的に活用し、官民が一体となって技術開発を推進する体制を整えることが前提となる。欧州が短期的な監視強化や部隊増派を超えて、領域横断的で多層的なIAMD体制の修正とその加速化に向かおうとしている現在、日本も同様に、アジア太平洋における経空脅威の多様化と複合化への対応を急ぐべきと考える[28]。さらに、ウクライナが実戦で獲得した経験や知見、そして欧州諸国が構築しつつある制度的・技術的な枠組みは、日本が今後の防空および安全保障政策を設計する上でも貴重な指針となるであろう。現在、日本は既に多国間の「ウクライナ・ドローン連合」への参加を検討していると承知するが[29]、統合防空ミサイル防衛における国際連携と防衛産業の強化の観点からも、積極的な対応が望まれることを付言する。

(2025/10/21)

*こちらの論考は英語版でもお読みいただけます。

Redefining Air Defense in a New Era

--Europe’s Drone Crisis Poses Challenges for Japan

脚注

- 1 国際的に統一されたドローンの定義は存在しないが、日本の航空法では100g以上のものを無人航空機と定義し、その中に一般的にドローンと呼ばれるマルチコプター等も含まれる(航空法第11章参照)。Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, “Flight Rules for Unmanned Aircraft(Drones and Model Aircraft, etc.),” Accessed October 20, 2025.

- 2 2025年9月9日〜10日、ポーランドにおいて約20機のドローン侵入し、9月13日にはルーマニアでドローンが短時間領空侵入した。9月19日には、エストニアでロシア戦闘機MiG-31が領空侵犯した。さらに、9月22日〜28日、デンマークでは空港周辺で多数のドローン目撃され、空港が一時閉鎖された。

- 3 NATO, “Statement by the North Atlantic Council on recent airspace violations by Russia,” September 23, 2025.

- 4 NATO, “NATO launches “Eastern Sentry” to bolster posture along eastern flank,” September 12, 2025.

- 5 Thomas Newdick, Howard Altman, “Fighters, Frigate To Help Defend Poland From Drones Under New NATO Operation,” TWZ, September 12, 2025.

- 6 Linus Höller, “EU vows haste in ‘drone wall’ plan for eastern borders,” Defense News, September 29, 2025.

- 7 ここでは、弾道ミサイル(核・生物・化学兵器などの重量物を弾頭に搭載して,ロケットエンジンによって大気圏前後の高高度まで上昇し,放物線を描いて目標に落下してゆくミサイル),巡航ミサイル(核兵器または非核兵器を搭載して,ジェットエンジンによって低空を飛翔してほぼ目標を直撃するミサイル)、有人・無人航空機など,国の領域外から飛来する空からの脅威を総称して経空脅威と呼ぶ。

- 8 Stew Magnuson, “JUST IN: Russia’s Ability to Repeatedly Launch 700 Drones at Ukraine Alarms U.S. Army,” National Defense, July 16, 2025.

- 9 Sibel Düz, “Russian drones in NATO airspace: Probing leads Europe to 'Drone Wall',’ Daily Sabah, October 9, 2025.

- 10 ウクライナでは、多数の国産あるいは改造型ドローンを運用し、対ドローン技術も急速に実践的ノウハウが蓄積されつつある。例えば、低コストの無線妨害装置、誘導妨害技術、ドローン同士を使った迎撃技術が実用化されている。

- 11 David Kirichenko, “Only Ukraine can teach NATO how to combat Putin’s growing drone fleet,” Atlantic Council, September 16, 2025.

- 12 Daniela Pistoia, “Detecting and Neutralizing Mini-Drones,” Joint Air Power Competence Centre, March 2018.

- 13 Benjamin Jensen and Yasir Atalan, “Drone Saturation: Russia’s Shahed Campaign,” CSIS, May 13, 2025.

- 14 Jill R. Aitoro, “Drones: Big opportunity, or poor man's cruise missile?” Washington Business Journal, February 5, 2015.

- 15 Tamir Eshel,“Manned-Unmanned Teaming,” European Security & Defence, November 7, 2019.

- 16 ミサイル攻撃の流れを発射から弾着までを時系列に並べた場合、発射前は、時系列上、発射の左に位置づけられることから、「発射の左側」と呼ばれる。Sandra Erwin, “‘Left of launch’ becomes central focus in next-generation missile defense,” Space News, September 26, 2025.

- 17 NATO Parliamentary Assembly, “Strengthening NATO’S Integrated Air and Missile Defence,” November 23, 2024.

- 18 Emmanuel Delorme, Yannick Devouassoux and Luc Dini, “A Collective Overview of IAMD through the Fifteenth 3AF International Conference on Integrated Air and Missile Defense,” Military Review, March 2024.

- 19 Salman Asghar, “AI at the Nexus of Nuclear Deterrence: Enhancing Left of Launch Operations,” CSIS, May 23, 2025.

- 20 NATOによれば、新興技術とは2040年までに成熟することが期待される技術であるが、現時点で軍事、安全保障、経済面での影響は未知数とされる。他方、破壊的技術とは、軍事、安全保障、経済面において革命的な影響を与える技術を指す。これらの新興・破壊的技術(EDTs)はAI、ビッグデータ、自律性、宇宙、量子、極超音速、バイオテクロノジー、新材料などを指し、社会発展の機会であると同時に軍事的進化の原動力とされる。NATO Science & Technology Organization, “Science & Technology Trends 2020-2040,” March 2020.

- 21 Allyson Park, “AFA News: Honeywell Unveils AI-Enabled Counter-Drone Swarm System,” National Defense, September 17, 2024.

- 22 BPQ, “Optimizing Air Defense Against Reconnaissance Drone Swarms,” July 18, 2025.

- 23 歴史的には、1943年ドイツがイギリスとベルギーに向けて発射した新型V2ロケットが、その前代未聞の速度と破壊力によって市民に強い恐怖と社会不安を与えた事実がある。Tom Benson, “Brief History of Rockets”, NASA, June 12, 2014.

- 24 Romane Armangau, “Rising drone incursions test Europe’s defences and unity,” euronews, September 30, 2025.

- 25 Kacper Kremiec, “Poland’s Drone Revolution Gains Momentum with New PLN 200 Million in Investments,” Defence 24, July 31, 2025.

- 26 Cabinet Secretariat, “Building National Resilience,” April 1, 2014.

- 27 MOD, “Japan’s Own Architecture for National Defense Chapter 1,” 2024 Defense of Japan, September 19, 2024, p.23.

- 28 カニアは、2019年の中国国防白書をもとに、中国の「智能化戦争」についてAIを搭載した自律型無人システムが多用されるような戦場像が現実的になりつつあり、アジアにおいても高度化する技術集約型の経空脅威への対応が急がれるとしている。Elsa B. Kania, “Innovation in the New Era of Chinese Military Power,” The Diplomat, July 25, 2019.

- 29 Rojoef Manuel, “Japan Mulls Joining Latvia-Led Ukraine Drone Coalition,” The Defense Post, October 1, 2025.