はじめに

2025年4月に開幕した大阪・関西万博(以下、「大阪万博」)が、半年の開催期間を終え、10月13日に幕を下ろした。2018年に博覧会事務局(BIE)の総会で開催が決定されて以降、夢洲という人工島での開催の是非、会場設営などの開催費用の度重なる高騰など、国内ではさまざまな批判があった。しかし、184日間の開催期間中には、関係者を含む総来場者の合計は約2901万7900人にもなり、運営収支は230億〜280億円の黒字となる見込みだと言われている[1]。来場者の消費は1兆円規模、万博は関連インフラも含めた事業費が10兆円規模にのぼる[2]。「大屋根リング」などの関連施設の保存・活用など議論が続いている問題もあるが、大阪府の吉村知事は閉幕後に「成功裏に終わった」[3]と繰り返し述べた。

開催経費の高騰が問題視されたことから、経済的な成果や関連施設の保存・活用などのハード面ばかりが注目されているが、そもそも万博は経済的な目的やハード面での目的のみで開催されたわけではない。公式ウェブサイトに掲載された「2025年大阪・関西万博で実現すること」では、「国内外から投資拡大」以外にも、「最先端技術など世界の英知が結集し新たなアイデアを創造発信」、「交流活性化によるイノベーション創出」、「豊かな日本文化の発信のチャンス」が掲げられていた[4]。万博は国家をあげての大規模イベントであり、万博開催は日本がどのように国際社会を捉え、どのような国際社会を実現させていきたいかという広い意味での外交上の意義も有している。本稿では、国際関係における万博の位置づけに言及した上で、万博を活用した外交を「万博外交」として捉え、その成果やレガシーについて検討したい。

万博の歴史的経緯

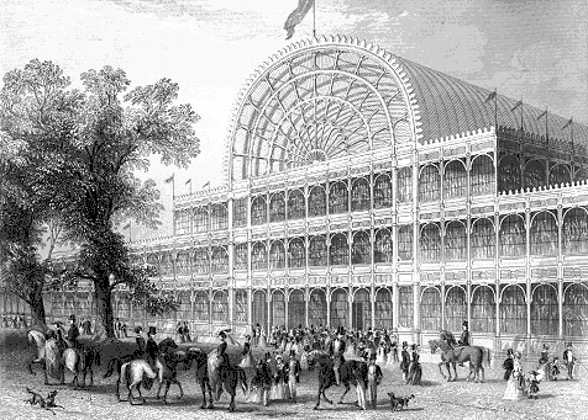

現在の「万博」の原型である万国博覧会は、19世紀後半のヨーロッパに登場した[5]。当時、ヨーロッパは第一次産業革命によってさまざまな新しい技術が生み出され、人々の生活も豊かになりつつある時代であり、新しい技術を発表する展示会などがヨーロッパ各地で開催されるようになった。こうした中で、1851年に第1回ロンドン万国博覧会が開催された。当時、イギリスは世界各地に植民地を持ち、産業革命の達成によって「世界の工場」となっており、工業生産力で世界を圧倒していた。万国博覧会の会場となったクリスタルパレス(水晶宮)は、鉄とガラスという新しい時代のシンボル的な素材を用いており、イギリスは世界で最も進歩した工業国であることを、はっきりと世界に示した博覧会であった。

写真:ロンドン万国博覧会の会場となったクリスタルパレス

万国博覧会は開催国の豊かさや新技術などを華やかに展示する場である一方で、「世界を把握する方法」[6]でもあった。第1回ロンドン万国博覧会の開催にあたって、主催者が最初に着手したのは、イギリスの植民地や自治領からの出品全体を帝国の展示としてまとめあげることであった。イギリスは自国のパワーを誇示し、ヨーロッパ中心の世界観を展示していた。吉見俊哉が言うように、まさに「『万国』の祭典である以上に『大英帝国』の祭典」であった[7]。こうした傾向は、イギリスに限られず、1880年代から1910年代までの博覧会ではいっそう顕著となり、多くの植民地パビリオンが建てられ、植民地の人々が「展示」されたり、植民地戦争での戦利品が堂々と展示されたりもしていた。

こうした帝国主義の「暗い側面」もありながらも、万国博覧会は産業技術を普及させ、文化・芸術交流の舞台を設け、その普及に貢献し、また民族・国境を越えた相互理解の大きな役割を果たした。世界各地から「モノと人」が一堂に介したことが、国境をこえたあらゆる国際化運動を醸成し、諸国家・諸民族の間に介在する数多くの障壁を乗り越えられるという国際主義的な考えを醸成した。一つの例に過ぎないが、「国際赤十字」が世界に広がるきっかけとなったのも万博であったと言われている[8]。

そして、第2次世界大戦を経て、植民地が独立を果たしていく中で、1972年には国際博覧会条約が改正され、多くの発展途上国が主体的に参加できるようにする工夫が求められるようになった。1970年に開催された大阪万博は、ヨーロッパ諸国、アメリカやカナダ以外での初めての開催であり、新しい国際博覧会の姿を示したものであった[9]。そして、1994年には、BIE総会において、国際博覧会の基本的な特性は「平和と国際協力の精神のもとに、人類の知識の向上に貢献すること」とより普遍的な目標が掲げられた[10]。こうして21世紀の万博は、地球規模課題と人類社会の持続的な発展が中心的なテーマとなった。

外交の舞台としての大阪万博

万博の歴史を振り返ると、万博は新しい技術の展示が帝国主義や自国の国威発揚に用いられたように、外交のひとつの手段でもあった。では、今回の大阪万博では、どのような外交上の意義があったのだろうか。

大阪万博の開幕にあたっては、林官房長官が「世界と交流を深める絶好の機会だ」と述べ、外交に積極的に活用する考えを示していた[11]。報道によると、参加国についての特別イベント「ナショナルデー」などにあわせて国家元首・首脳級がおよそ90人、外相級およそ50人が万博にあわせて来日した。こうした機会を活用した石破首相の要人との会談は50件、岩屋外相との会談もおよそ40件に及んだ[12]。G20サミットやAPECのような大きな国際会議では、時間が限られた「リレー会談」になりがちで、多くは立ち話になってしまうことも多いが、万博開催中、石破首相は「おもてなし」を工夫して時間をかけて各国首脳と会談を行った。例えば、相手国の名産の食材を取り入れたり、大阪万博公式キャラクターの「ミャクミャク」の隣に会談相手の国を象徴するキャラクターや動物の置物を並べたりしたと言われている。

何よりもこれまで外交機会が多くはなかった国との関係強化の機会にもなったことは石破首相による万博外交の成果であろう。例えば、中南米ではパラグアイとグアテマラとの首脳会談で、二国間関係を「戦略的パートナー」に引揚げ、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に向けた連携を強化することが確認された[13]。両国の首脳が来日するのは、パラグアイ大統領は11年ぶり、グアテマラ大統領は6年ぶりのことであった。近年、中南米諸国はアメリカの関与が弱まり、中国との関係性が強まっていることが指摘されており、中南米諸国と中国の蜜月は国際社会の秩序やルールづくりに影響を及ぼしかねないことが危惧されていた[14]。

こうしたことを踏まえると、各国のパビリオン展示やナショナルデーのイベントばかり注目される万博であるが、「外交の場」としての万博も重要な意義を有していることがわかる。「ナショナルデー」などにあわせて来日した各国の首脳を石破首相が迎え入れることは万博開会中、何度も目にしてきた光景ではあったが、数多くの会談を積み重ね、幅広く外交関係を強化することができたことは、石破政権の隠れた成果とも言えるだろう。

大阪万博の外交上のレガシー

大阪万博の全体のレガシーは今後さまざまな場面で検討が進められていくだろうが、外交上のレガシーはどのような点にあったのかについても言及しておきたい。結論を先取りして言えば、筆者は「共創外交」の萌芽とも言える新しい国際関係を見てとることができたのではないかと考えている。

今回の大阪万博では、2019年2月から万博計画具体化検討ワーキンググループが4ヶ月ほどかけて開催され、国際博覧会が抱える課題、つまり各国の対等な、そして主体的な参加を促すための工夫が議論されてきた[15]。京都精華大学で学長と務めたウスビ・サコは「万博の現場で差別、格差社会が意図せず表現されていることもある。本意ではない展示を行ってはならない…「アフリカ共同展示館」などを問い直してほしい。現在の世界の地域性、秩序の概念から脱却する会場計画を考えていただきたい」と提出資料に記している[16]。この点について、ワーキンググループでの検討から開幕までさまざまな議論が積み重ねられたものと想像するが、結果としてパビリオンの配置は地理的な関係性ではなく、「いのち輝く未来社会のデザイン」という大きなテーマの下、「コネクティングゾーン」「セービングゾーン」「エンパワーリングゾーン」の3つに分けられ、それぞれのゾーンで「コモンズ」が設置され、それぞれのパビリオンがテーマを掲げ、会場をめぐることで「いのち」をめぐる熟議が展開される万博が目指された[17]。

こうした「熟議型万博」が成功したかどうかは別として、大きなテーマの下に、参加国や参加者がそれぞれいろいろアイデアを出し、議論を通じて、新しい価値を生み出そうとする「共創」というアプローチが現代の外交にも求められるようになってきている。それは、グローバルサウスの国々が国際社会で存在感を高めていることとも関連している。日本政府もグローバルサウスの国々と関係性を強化しようとしているが、日本の思惑だけでは上手くいかないだろう。グローバルサウスの国々がどのような問題意識を有しているか、日本がどのような協力ができるか、また協力してどのような新しい価値を国際関係にもたらすことができるかという点で、「共創外交」が求められるようになってきている。

おわりに

本稿では、大阪万博の閉幕にあたって、万博の歴史的な経緯を振り返りつつ、日本外交上の意義やレガシーについて検討してきた。第1回ロンドン万国博覧会で、イギリスが世界最大の工業国であること、また数多くの植民地を抱える帝国であることなど国力を誇示したように、万博は外交のひとつの手段として用いられてきた。今回の大阪万博でも、石破首相や岩屋外務大臣によって、数多くの首脳級や大臣級の会談を実施することができた。あまりメディアでも注目されていないが、外交関係があまりなかった国と関係を強化し、日本外交が掲げる価値を共有できたことは、上で述べた通り、隠れた石破政権の成果であろう。

大阪万博閉幕後、高市政権が誕生し、国会において所信表明演説が行われた。そこで、高市首相は「「自由で開かれたインド太平洋」を、外交の柱として引き続き力強く推進し、時代に合わせて進化させていくとともに、そのビジョンの下で、基本的価値を共有する同志国やグローバルサウス諸国との連携強化に取り組みます」[18]と述べた。高市政権でも大阪万博のレガシーを引き継ぎつつ、日本外交が掲げる価値に賛同してくれる国を増やすためにも、日本外交に「共創」という視点が求められるのではないだろうか。

(2025/11/11)

*こちらの論考は英語版でもお読みいただけます。

Expo Diplomacy: Achievements and Legacies ―The “Co-Creation" Needed for Japan’s Diplomacy Pursuing Universal Values

脚注

- 1 「大阪万博の一般来場者2557万人に 会期全体で、閉幕日は20万7800人」『日本経済新聞』2025年10月14日。

- 2 「大阪万博が閉幕、消費1兆円規模 空飛ぶクルマなど新技術の実装急務」『日本経済新聞』2025年10月14日。

- 3 「吉村・大阪府知事、万博は「成功」と強調 閉幕一夜明け評価」『毎日新聞』2025年10月14日。

- 4 大阪・関西万博「開催目的」、2025年10月28日アクセス。

- 5 万博の歴史的経緯については、竹内忠『大国の興亡と万国博覧会誕生』2000年、第1章を参照のこと。

- 6 この点については、佐野真由子編『万博学―万国博覧会という、世界を把握する方法』思文閣、2020年を参照のこと。

- 7 吉見俊哉『博覧会の政治学』中公新書、1992年、22頁。

- 8 日本赤十字社「万博と赤十字~日赤発祥の原点は万博にあり~」2025年11月10日アクセス。

- 9 ここでは紙幅の関係で詳述できないが、さまざまな媒体で、1970年の大阪万博の「国際共同館」の問題が指摘されている。この点については、吉田憲司・佐藤仁・岩田泰・佐野真由子「座談会・対等であるとはどういうことか」万博学研究会編『万博学』創刊号、思文閣出版、2022年、76−101頁を参照のこと。

- 10 佐野真由子「万国博覧会と「植民地」の消滅―国際博覧会条約1972年改正を中心に」万博学研究会編『万博学』創刊号、2022年、22-23頁。

- 11 「林官房長官、大阪・関西万博を外交に活用「絶好の機会」」『日本経済新聞』2025年4月16日。

- 12 「万博にあわせ会談50件 石破茂首相「自由の価値」訴え、外交課題を共有」『日本経済新聞』2025年10月13日。

- 13 パラグアイについては、「日・パラグアイ首脳会談」外務省、2025年5月21日、グアテマラについては、「日・グアテマラ首脳会談及びワーキング・ディナー」外務省、2025年6月10日。

- 14 「強まる南米と中国の蜜月 貿易額20年で40倍、米の隙突く」『日本経済新聞』2025年1月23日。

- 15 ワーキンググループでは数多くの専門家、実務家、地方自治体の首長が参加しており、さまざまな論点について議論されている。

- 16 ウスビ・サコ「大阪・関西万博開催に向けた御意見」万博計画具体化ワーキンググループ、2019年6月14日。

- 17 佐野真由子「大阪・関西万博計画具体化検討WG 用資料」万博計画具体化ワーキンググループ、2019年2月18日。

- 18 「第219回国会における高市内閣総理大臣所信表明演説」首相官邸、2025年10月24日。