1.原子力発電に対する相反する二つの影響

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、原子力発電の在り方に相反する二つの影響を与えている。

一つはロシアに対する経済制裁の一環として、またその報復として、ロシアからの天然ガスの輸入が滞ったことにより、エネルギー安全保障の観点から、西側諸国において、原子力利用の見直しが進んだことである。本年中にすべての原発を閉鎖する予定だったドイツは、当面原子炉を維持する方針を決めた[1]。ベルギーも2025年までの脱原発を断念し原子炉の運転継続を決定した[2]。さらに、フランスやイギリスは原子炉を新設する政策を発表した。日本においても、岸田文雄総理は、既存原発の再稼働推進を決定する一方、2011年の福島第一原発事故以降凍結されていた原子炉の新設、増設を進める方針を表明した[3]。

もう一つは、こうした動きの反面、原子力施設の安全に関する懸念が各国で広がっていることである。ロシアによるウクライナ南東部ザポリージャ原発への武力攻撃と占拠は、原子力施設が外部からの攻撃に脆弱性を持つことを世界に知らしめた。このようなロシアの行為は、非国家主体による原発へのテロについての警戒感を高めている。

とりわけ、使用済み核燃料の防護強化は喫緊の課題である。原子炉が鋼鉄製で、さらに格納容器に守られ、意図的な航空機の激突に耐えられるなど、外部からの攻撃に一定の頑強さを有するのに対し、使用済み核燃料の保管は、多重防護の仕組みになっていない場合が多い。国際原子力機関(IAEA)が今年9月、ザポリージャ原発に調査団を派遣し、国連に提出した報告書の中で、使用済み核燃料の保管施設に砲撃痕があったことを取り上げ、大規模な放射性物質の放出に至る恐れがあるとして警鐘を鳴らしている[4]。

日本は、核燃料サイクル政策の行き詰まりという固有の背景が加わり、行き場を失った使用済み核燃料が、防護体制が十分とは言えない各原発のプールにたまり続けている事情がある。使用済み核燃料の防護を含む核セキュリティの強化は他国以上に真剣に取り組むべき課題である。

本稿では、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻後の世界の原子力事情を概観し、使用済み燃料の防護強化が課題として浮上した背景を探る。続いて、日本固有の事情により、使用済み燃料が各原発にたまり続ける現状を分析し、改善に向けた取り組みについて考察する。

2.ロシアによるウクライナ侵攻後の世界の原子力事情

世界における原子力利用は、2011年の福島第一原発事故後、横ばいか減少傾向にあった。中国やロシアが原子炉の増設を図る一方、ドイツが2022年末までの脱原発を打ち出すなど、日本を含む西側諸国では、原子力利用が停滞した。その結果、世界の原子力発電の総出力は、2020年1月1日時点の4億1,192万 4,000kWで頭打ちとなり、2013 年から続いた微増傾向が止まり、減少に転じた[5]。

だが、2022年2月24日、ロシアがウクライナに軍事侵攻し、世界の原子力利用に変化が生じている。ロシアからの天然ガス輸入が激減し、エネルギー供給の在り方を再検討しなければならなくなったためである。表1に各国の動向をまとめた。

表 1:各国の原子力利用動向

| ドイツ | 2022年中の原発全廃を撤回。2023年4月まで原子炉の運転を維持 |

|---|---|

| ベルギー | 2025年までの全原子炉の運転終了を撤回。2基の原子炉について2035年までの運転延長を決定 |

| フランス | 原子力への依存を低減する方針を変更し、2028年以降、最大14基の原子炉を新設する方針を表明 |

| イギリス | 2030年までに最大8基の原子炉を新設 |

| アメリカ | カリフォルニア州が同州最後の原発・ディアブロ・キャニオン原発(原子炉2基)の運転について、2025年の終了予定を5年延長することを決定 |

| 日本 | 岸田総理が原発再稼働の推進、および2011年の福島第一原発事故以降、凍結されている原子炉の新増設の検討を指示 |

出所)脚注1、2などを参照に筆者作成

脱原発や原発への依存低減を決めた国までが、原子力利用の延長や増加に踏み切る背景として、エネルギー安全保障の確立に加え、地球温暖化効果が指摘される二酸化炭素(CO2)の排出を実質ゼロにする「カーボン・ニュートラル」の実現がある。表1に紹介した国々は2050年までのカーボン・ニュートラル達成を掲げている。いずれの国もその実現に向け、再生可能エネルギーを主力電源にする方針を掲げているが、普及には一定の時間を要する。こうした状況下、各国の電源選択は制約されている。天然ガスの供給減には、既存の石炭火力発電所の再利用が最も迅速な対応策になり得るが、カーボン・ニュートラルに逆行する。実際、ドイツ政府は2022年6月、石炭火力発電の利用を増やす緊急措置を発表したが、国民は強く非難した[6]。結果として、各国とも発電運転中にCO2を排出しない原子力利用を再検討せざるを得なくなった。

日本では、福島第一原発事故後、相次いで運転を休止した原発に代わり、石炭火力による電力供給の比率が一時40%を超えた。2021年には26.5%まで減少させたものの[7]、他の西側諸国に比べ、利用割合は突出している。一方、他の電源確保は進まず、ロシアの軍事侵攻の前から、冷暖房需要が高まる夏季、冬季に電力需給がひっ迫し、国民に節電を要請する事態が相次いだ[8]。そのため、再生可能エネルギーの普及強化とあわせ、原発の新増設の方針表明を余儀なくされた。

3.求められる使用済み核燃料の防護

(1) 使用済み核燃料がもたらす惨事の可能性

しかしながら、原子力利用は一度大きなアクシデントが発生すれば、被害が広範囲に及ぶ懸念がある。中でも、使用済み核燃料の防護は課題である。核燃料は使用後も膨大な熱を出し続けるため、冷却保管する必要があるが、前述したように、原子炉と比較し、保管施設、特に冷却のためのプールは外部攻撃に脆弱である。使用済み核燃料が大気にむき出しになれば、高濃度の放射線が広範囲に放出される。対策として、海外では、一定期間冷却を終えた核燃料を鋼鉄製の容器(キャスク)に収納し、空冷する乾式貯蔵施設の普及を進めているが、日本においては、プールによる湿式保管が主流である。

使用済み燃料プールの破損によって甚大な環境破壊が引き起こされる危険性は、日本が身をもって経験している。2011年の福島第一原発事故において、事故対応にあたる東京電力や日本政府、さらには世界が最も緊迫したのは、事故発生から5日目の同年3月15日早朝、4号機使用済み燃料プール付近で水素爆発および火災が発生した時である。爆発により施設が倒壊し、大量の鉄筋やコンクリート片がプールに落下、使用済み燃料の状態を確認できなくなった。

アメリカ政府は、プールに穴が開いて水が抜けたため、使用済み燃料がむき出しになり、外気にさらされた可能性があると判断し、原発から半径50マイル(約80キロメートル)に住む自国民に避難勧告を出した。事故当事国である日本政府の避難指示範囲(原発から半径30キロメートル)を大きく超える異例の措置だった[9]。日本政府はこの爆発後、「最悪のシナリオ」を作成し、東日本にほとんど人が居住できない状況も想定した[10]。結局、4号機上空から撮影した航空写真の分析などにより、後日、プールの水が保たれていることが確認され、大惨事は回避されたものの、日米両政府が使用済み燃料プールの機能喪失を深刻に懸念していたことが分かる。

(2) 日本固有の事情

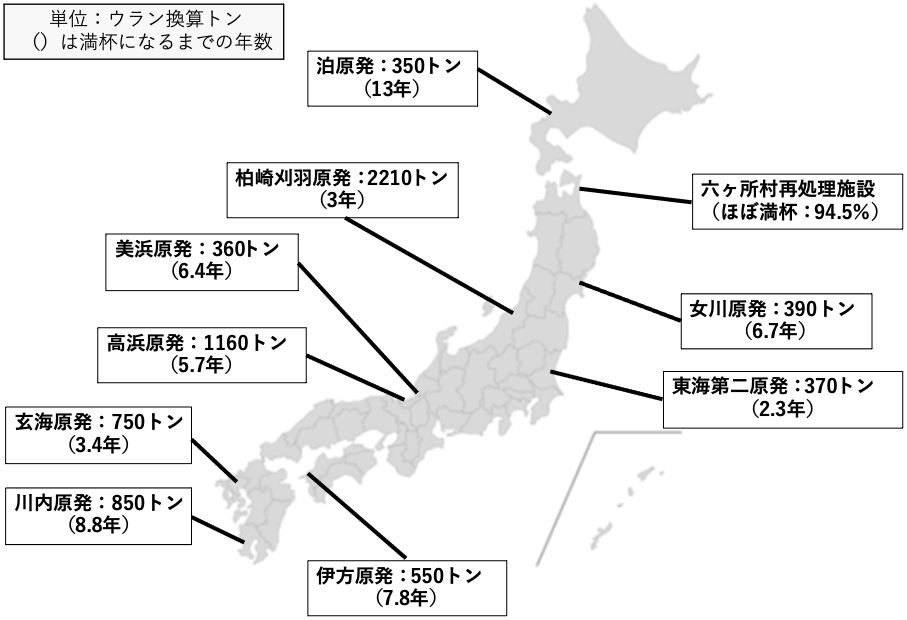

日本は、福島第一原発事故の教訓に加え、各原発に使用済み燃料がたまり続けているという固有の事情があるため、使用済み核燃料の防護を強化するための対策を最も求められる国の一つになっている。電力事業者で構成する電気事業連合会によれば、福島第一原発事故前年にあたる2010年時点での各原発の使用済み核燃料の貯蔵状況は以下のとおりである。

この時点で、日本は累計16,330 トンの使用済み核燃料を抱え、世界第3位の累積量だった。福島第一原発事故後、日本の原発は停止、休止期間が長引いているが、図1に従えば、通常運転を続けていた場合、ほとんどの原発は、2022年11月現在、使用済み燃料で埋め尽くされる状況にある。これは日本における核燃料サイクル、使用済み燃料の中間貯蔵に関する政策の経緯が密接に関連している。

核燃料サイクルとは、原子力発電の使用済み燃料を再処理し、新たに生成されたプルトニウムなどを回収し、再び原子力発電の燃料に使う仕組みである。この政策実現のため、青森県六ケ所村に核燃料再処理施設が建設され、各原発から使用済み燃料が搬入された。しかし、技術上のトラブルが相次ぎ、1997年の稼働予定は繰り返し延期され、福島第一原発事故後は核燃料サイクル自体の見通しが不透明になった。2005年には、再処理施設に近い同県むつ市に使用済み核燃料の中間貯蔵施設が建設されたが、青森県は「青森を核のゴミの最終処分地にしない」とした国の約束を歴代政権に確認し続けており、核燃料サイクルの見通しが不透明な状況では、新たな使用済み燃料を受け入れない方針である[11]。

その結果、使用済み燃料は各原発にとどまり、当初計画された収容量を超え、燃料の間隔を詰めてプールに保管している例もある。原発再稼働、および新増設を進めた場合、使用済み燃料の行き場と防護をどうするのか、日本の新たな課題となるのは間違いない。

4.使用済み核燃料の防護強化に向けた取り組み

ロシアによる原子力施設への攻撃や日本固有の事情を踏まえ、使用済み燃料の防護強化をどのように図るべきか。以下の二つの方策を提案したい。

- - 原発推進、脱原発の立場を超えて善後策を議論すること

- - 乾式貯蔵施設の普及を進めること

前者については、使用済みの核燃料を長期にわたって冷却保管しなければならないことを踏まえれば、再度の政策変更により、原子力利用が低減あるいはゼロになっても、当分の間、日本の課題であり続けることを認識するための提案である。使用済み燃料の防護強化は、原子力利用に対する立場の違いを超えて、国民の安全確保の視点から論ずる必要がある。

後者については、具体的な提案として、国内外で脆弱性が指摘されているプールによる保管より安全強度が高いとされる乾式貯蔵施設を日本においても普及させることが目的である。

使用済み燃料は5~7年プールで冷却すれば、キャスクに移し、空冷保管することが可能になる。キャスクは輸送にも使用されるため、IAEA輸送規則や国内法令に基づき、輸送中の外部衝撃や落下といった想定されるさまざまなトラブルに対し、破損やそれによる放射性物質の漏洩が発生しないよう強固なつくりになっている。

上記二つの提案が検討され、日本の長年の課題であり、今回あらためて世界が認識することになった使用済み核燃料の防護強化に関する議論が進むことを期待したい。

(2022/11/11)

脚注

- 1 「ドイツが脱原発先送り、停止予定2基の閉鎖撤回…予備電源として来年4月まで維持」『読売新聞』2022年9月6日。

- 2 “Nucléaire: accord pour la prolongation de deux réacteurs,”LE SOIR(ベルギーの日刊紙), March 18, 2022.

- 3 「3・11後、初の原発「新増設」を首相が明言 唐突な政策転換、被災者らに十分な説明なく」『東京新聞』2022年8月26日。

- 4 IAEA, “NUCLEAR SAFETY, SECURITY AND SAFEGUARDS IN UKRAINE”, September 5, 2022.

- 5 「世界の原子力発電開発の動向2020年版を刊行」日本原子力産業協会、2020年6月25日。

- 6 「脱石炭のドイツ、石炭利用増加へ 露産ガスの輸送減対策で」『毎日新聞』2022年6月20日(会員限定)。

- 7 「2021年の自然エネルギー電力の割合(暦年・速報)」環境エネルギー政策研究所、2022年4月4日。

- 8 例えば2021年1月上旬、寒波の到来で暖房需要が増える中、関西電力管内で電力使用率が99%に達し、大規模停電が懸念されるなど全国的に電力需給がひっ迫した。悪天候による太陽光の発電量の低下、原発の再稼働が進まないなどさまざまな要因が絡み合った。「電力需給逼迫 安定供給へ検証、方策示せ」『福井新聞』2021年2月25日。

- 9 「80キロ圏は避難を 米の勧告、実測データに基づかず」『朝日新聞』2011年4月8日。

- 10 最悪のシナリオの正式名称は「福島原子力発電所の不測事態シナリオの素描」。パワーポイント15枚の資料で、当時の菅直人内閣が近藤駿介原子力委員会委員長(当時)に作成を依頼した。内閣への提出は事故発生から2週間後の2011年3月25日。同内閣はこの資料を公開していないが、筆者が独自に入手した。

- 11 「ガラスの迷路(4)現実/くすぶる処分地容認論」『河北新報』2020年12月24日(会員限定)。