首脳会合でない首脳会合

2019年12月3-4日にロンドンおよびその郊外でNATOの首脳会合が開かれた。2019年は、1949年にNATOの基本条約である北大西洋条約(ワシントン条約)が署名されて70周年であり、その記念の会合だった。

ただし、条約の署名は1949年4月4日であり、実際の70周年とは間隔があいての開催となった。今年の4月4日にはワシントンで70周年のNATO外相会合が開催されたが、首脳会合は見送られた。トランプ政権が招致しなかったことと同時に、トランプ大統領のもとで開催することへの不安もあり、NATOとしても積極的にその可能性を追求しなかったようである。

そのため、4月の外相会合と12月の首脳会合の組み合わせでの70周年という演出は、いわば折衷案だった。ただし、この首脳会合も、正式には「首脳会合(Summit)」とは呼ばずに、「指導者会合(Leaders Meeting)」とされた[1]。

首脳会合の時間が短かったのも今回の特徴だった。トランプ大統領の言動による波乱の可能性を最小限にとどめるとともに、トランプ自身が長時間の多国間会合を嫌ったという背景がある。12月3日はバッキンガム宮殿でのエリザベス女王主催のレセプションと、首相官邸でのジョンソン首相主催の非公式夕食会のみだった。翌4日にロンドン郊外ワットフォードのゴルフ場に場所を移して首脳会合が開かれたが、午前10時から12時頃までの正式会合(北大西洋理事会)のみですべての日程が終了した。

前回2018年の首脳会合は、実質的成果はあったものの、対外的には対立ばかりが強調されてしまった。そのため、トランプ政権が続く間は、なるべく首脳会合を開かない方がよいとさえ言われた[2]。今回はそうした教訓を踏まえた開催となった。

意外と平穏?

それでも、世界中のマスコミが見出しとして想定していたのは、トランプ大統領による過激なNATO批判や、それにともなう同盟の足並みの乱れ、内部対立であった。実際、2019年11月にマクロン仏大統領が英エコノミスト誌とのインタビューで、NATOは「脳死」状態だと述べたことは、NATOに大きな波紋をよび、格好の話題を提供していた[3]。

同発言は、シリアからの米軍の一方的撤退、そしてトルコによる軍事行動がNATOでの協議なしに行われたことへの批判だった。トルコのエルドアン大統領は、マクロン大統領こそが脳死かどうか検査した方がよいなどと応じ、非難の応酬状態になっていた。

NATO首脳会合を前にしたストルテンベルクNATO事務総長との会談でトランプは、マクロン発言について「他国を侮蔑するものだ」、「とてもとてもひどい」などと批判した一方で、「NATOは偉大な目的に貢献している」、「NATOは大きく変化している」、「自分はもっとNATOのファンになった」などと、NATOを擁護する側にまわったのである[4]。マクロン発言の思わぬ副産物といってよいかもしれない。

これは、NATOにとっては幸先の良いスタートだった。トランプ大統領とマクロン大統領の会談も、特に見出しを賑わすような発言はなく平穏に終わった。両者の個人的関係が良好であることは、バッキンガム宮殿でのレセプションからダウニング街での夕食会への移動に際して、トランプがマクロンを誘い、米大統領専用車に同乗させたことからも窺われる。

今回の首脳会合で、唯一、ゴシップとしてマスコミを賑わせたのは、バッキンガム宮殿でのレセプションで、カナダのトルドー首相が他の首脳との間で、トランプ大統領を揶揄するような発言をしているところをビデオに撮られ、公開されてしまったことだろう。この件は、トランプ大統領の心証を害し、トルドーを「二枚舌[5]」だと批判した部分が盛んに報じられたが、「彼はとてもよい男(very nice guy)だが、[対GPD比の国防支出]2%を払っていない」と批判したのみで、個人批判のトーンがそこまで強かったわけではない。

増大するNATO諸国の国防支出

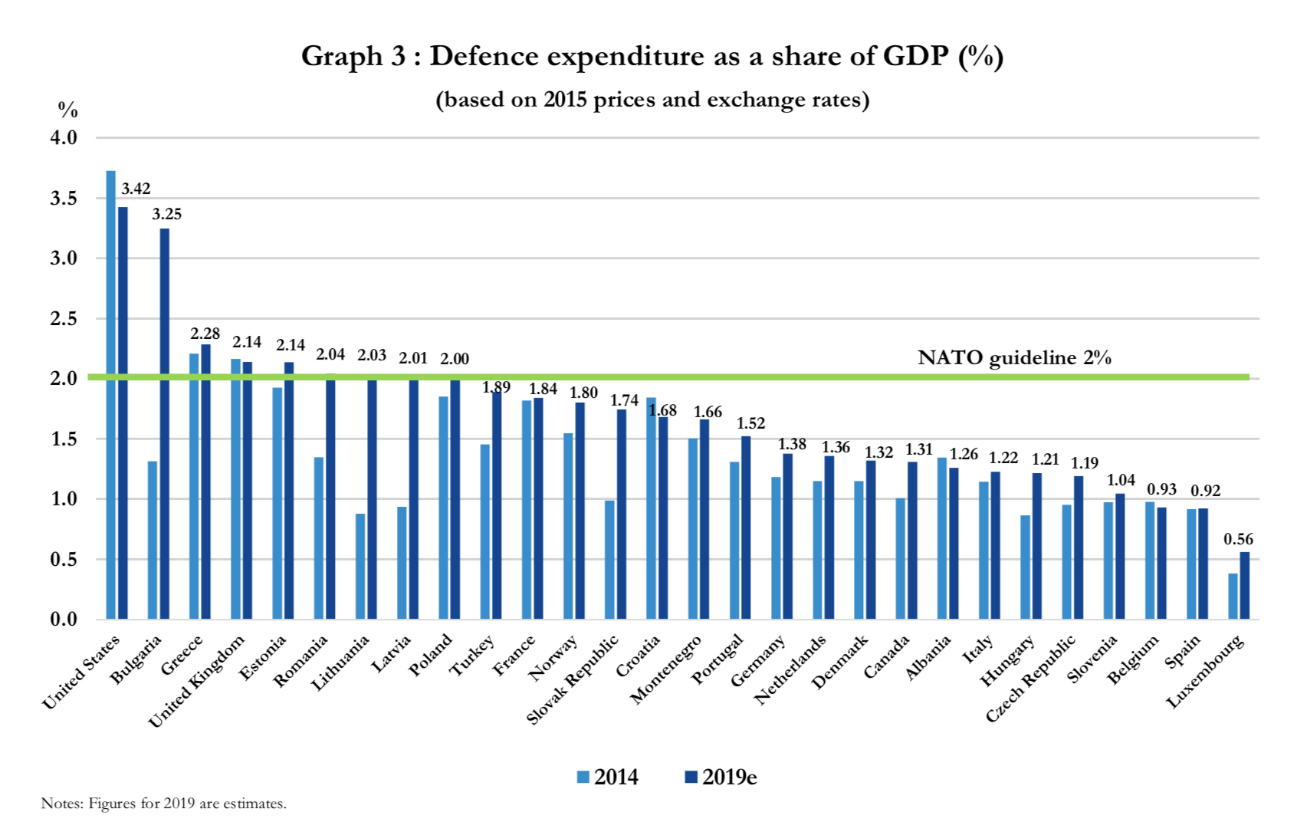

今回もやはり焦点となったのは、バードン・シェアリング、より端的には国防支出問題だった。対GDP比で2%を国防支出にあてるのがNATOの目標であり、トランプ政権はこの実現を強く求めてきた。NATOが2019年11月に発表した最新の統計によると、2%を満たしているのは、米国以外では、数字が高い順に、ブルガリア、ギリシャ、英国、エストニア、ルーマニア、リトアニア、ラトビア、ポーランドの8カ国である[6]。

トランプは、これらを「2%組(Two Percenters)」と呼び、NATO首脳会合終了後にそれら諸国のみを招待して「私のおごりだ」として昼食会を開催した。バルト三国やポーランドは、対露の安全保障に関して対米依存度の最も高い諸国である。それでも、対GDP比の国防支出2%さえ達成すれば、「親トランプ」のインナー・サークル入りをするという構図が浮かび上がる。

ただ、それら8カ国のみならず、カナダと欧州のNATO加盟国の国防支出は全体として増加基調にある。増加率は、2017年が5.7%、2018年が4.4%、2019年(推定値)が4.6%である。そして多くの国が国防支出を増大させている(下記グラフ参照)。

NATO各国の国防支出の対GDP比(2014年と2019年の比較)

出典)North Atlantic Treaty Organization (NATO), “Defence Expenditure of NATO Countries (2013-2019),” Communique PR/CP(2019)123, Brussels, 29 November 2019.

加えて、今回の首脳会合で繰り返し強調されたのが、「1300億ドルの増加」という数字だった。これは、2016年のカナダと欧州(米国以外)分の国防支出を基準に、その後の毎年の増加分を積算したもので、2020年までの合計(推定)で1300億ドル(約14兆円)であり、2024年にはこれが4000億ドルになると見込まれている。

NATOは加盟国の国防支出をまとめた統計を定期的に発表しているが、2016年以降の積算の数字を出したのは初めてである。インパクトのある大きな数字を出すことで、トランプ政権に対してNATO諸国の努力を印象付ける狙いがあったであろうことは明らかである。

この数字にはトランプ大統領も機嫌をよくし、ロンドン首脳会合の前から、自らの成果としてこの数字を連呼することになった。それ自体は、「トランプ対策」としては大成功だったものの、今回も、焦点がやはり「お金」になってしまったことは否定できない。ストルテンベルク事務総長との会談後の記者との応答を、トランプは、「たくさんの金だ、たくさんの金だ[7]」と述べて締めくくった。

中国の挑戦への対応

今回の首脳会合の宣言では、中国への対処に初めて言及した点が注目された。同文書は、重要インフラのレジリエンスの文脈において、まず、「NATOと同盟国は、それぞれの権限の下に、安全でレジリエントな設備に依拠することの必要性を認識し、5Gを含む通信の安全を維持することにコミットする[8]」と述べた。ここでは中国もファーウェイ(Huawei)も直接は登場しないが、「安全でレジリエントな設備」を強調する意図は自明だろう。

そのうえで、「我々は、中国の増大する影響力や国際政策が、同盟として共同して対処する必要のある機会と挑戦をもたらしていることを認識する[9]」と述べた。「機会と挑戦」と並列されているものの、「同盟として共同して対処(address)する」という対象として考えれば、主眼は挑戦の方にあることと思われる。機会に同盟として対処する必要があるとは考えにくい。

ストルテンベルク事務総長は、首脳会合にあわせてロンドン市内で開催された会合で、この点についてより具体的に述べている。以下のとおりである。

NATOが南シナ海に行くということではないが、北極やアフリカ、欧州におけるインフラ投資、サイバーなど、中国が我々の近くまで来ている事実を認識するということだ。そうしたことがNATOにどのような影響を有するかを理解しなければならない。そして、今回初めて、この問題に共同で対処しなければならないと決めた。中国に対する共通のアプローチを構築するためのNATO内での作業を行っている。これは、新たな敵対国を作るということではない。分析し、理解し、そして中国がもたらす挑戦に、バランスのとれた方法で対応するということだ[10]。

NATOにおいて中国について議論することを、米国は主として5Gにおけるファーウェイ排除を欧州諸国に働きかける文脈で持ち出したのだろう[11]。他方でNATOにとっては、トランプ政権に対してNATOの有用性――新たなアジェンダにフレキシブルに対応できる能力――を示す観点で好都合だったということなのではないか。ストルテンベルクのいう「世界が変化するにつれて、NATOも変化し続ける[12]」ことの一環である。

中国に対するNATOとしての「共通のアプローチ」の構築は、実際には極めて困難であろうが、それでも、こうした意識が高まり、首脳レベルで共有されたことは大きな一歩だと評価できる。

防衛計画、サイバー、宇宙

今回の首脳会合のその他の成果としては、第1に、宇宙を新たな作戦ドメインとして宣言したこと、第2に、サイバー攻撃への対処ツールの強化を改めて打ち出したことが指摘できる。いずれも詳細は明らかになっていないが、サイバーの文脈において、「我々の安全保障や社会を脅かすことを狙ったハイブリッド戦術への備え、抑止、防護の能力を強化する[13]」としている。

また、政治的な折衝のなかで、意図せず明らかになったのは、バルト三国とポーランドに関するNATOの新たな防衛計画(非常事態対処計画)の承認だった。特定地域などに関するNATOの防衛計画は、さまざまなレベルのものが必要に応じて更新されているが、詳細は当然のことながら秘密であり、作成や更新自体、公にされることは基本的にない。

今回は、首脳レベルでの承認が必要だったとすれば、大規模な更新だったのだろう。内密のものだったはずだが、しかし、同防衛計画を承認するのであれば、トルコの安全保障にも考慮すべきだとし、シリアで活動しているクルド人武装組織YPGをテロリストとして、NATOの脅威に認定すべきだと主張したのである。この要求が満たされない限り、バルト三国とポーランドに関する防衛計画にも賛成できないとの立場をとった。そのため、本件が外部に知られるところとなったのである[14]。

結果として、NATOがトルコの安全保障上の懸念に考慮する姿勢を見せるなどしたことで、トルコは拒否権を撤回したと報じられたが、トルコ側からは、完全な承認ではないとの発言もあり、詳細は必ずしも明らかではない。ただし、たとえNATOレベルの計画の承認に問題が生じたとしても、それら諸国は、各国レベルの他、米国との二国間の非常事態対処計画も存在するため、即座に問題が生じるという性質のものではなかったとの指摘もある[15]。

いずれにしても、このような政治対立により、本来内密で進められるべきものが表の議論になってしまったことには問題も指摘できるが、NATOの根幹である集団防衛の具体的計画が、トランプ政権下においても確実に進められていることが明らかになったことは、同盟の信頼性の観点ではプラスの側面もあったのではないか。

そしてNATOはどこに向かうのか

このように、当初懸念されたよりは平穏に終了したというのが今回のNATO首脳会合だった。しかし、当然のことながら、70周年を迎えたNATOに問題がないわけではない。むしろ問題山積である。そこで重要となるのは、同盟の基盤を蝕む本質的問題と、政治的な表面上の問題の峻別であり、いかに前者に対処できるかであろう。

ストルテンベルク事務総長は、マクロン大統領の「脳死」発言などを念頭に、NATOは、「レトリックは常に素晴らしいわけではないが、実態は完璧だ[16]」と述べている。これ自体がレトリックである。しかし、ツイッターなどでの発言を含め、指導者の発言がエスカレートしやすい環境にあって、それらに囚われずに実態を見極めることの重要性が上昇している。

その観点で、各国における国防支出の増大が、NATO全体としての防衛能力の強化につながることは確実であろうし、バルト三国とポーランドに関する防衛計画の更新もNATOの根幹を構成するものである。

一方で懸念されるのは、同盟の盟主としての米国への信頼性の低下である。それに対処する一つの手段が、同盟における政治協議・戦略的協議の強化である。もっとも、NATOにおける政治協議・戦略的協議強化の必要性は以前から繰り返し指摘されている。しかし、その必要性では合意しても、実践が伴わない歴史でもある。

今回、事前に議論されていた「賢人会議」の設置の合意には至らなかったものの、首脳会合は事務総長に対し、北大西洋理事会の承認を経たうえで外相会合に対して、「協議を含むNATOの政治的側面強化」の検討方法に関する提案を行うように求めた[17]。

加盟国間での戦略的協議が必要だと指摘したマクロンだが、フランス自身、同盟国との事前調整なしの「スタンド・プレー」が多い。他国の一方的行動は嫌でも、自分は一方的行動をするというのでは説得力がない。加えて、米国の一国主義的傾向は、トランプ大統領が2020年の選挙で再選されればさらに継続するであろう他、たとえ政権交代があったとしても、基本的な問題は変わらない可能性もある。まずは、指導者による公の批判の応酬ではなく、落ち着いた環境での対話が何よりも必要なのだろう。

(2019/12/18)

脚注

- 1 トランプ政権発足後、NATO首脳による会合は3回開催されているが、その都度、呼称などが異なっている。初回となった2017年5月の会合は、「首脳による会合(Meeting of Heads of State and/or Government)」とされ、結論文書なども一切出されなかった。これはいわば顔合わせであり、時間も短かった。2018年7月の会合は、通常の首脳会合(summit)であり、通常の首脳宣言(Brussels Summit Declaration)を含む一連の文書が採択された。今回採択された文書は、ロンドン宣言(London Declaration)と名付けられ、会合自体も首脳による正式な北大西洋理事会とされたが、「首脳宣言(Summit Declaration)」というNATOにおいて通常使われる呼称が使われておらず、また分量も9段落のみであり極めて短い(近年の首脳宣言は100段落を超えるものが少なくなく、各段落も今回よりは長いものが多かった)。会合・文書の呼称の観点からも、今回は折衷案だったことが窺われる。ただし、煩雑さを避けるため、本稿ではロンドン「首脳会合」と呼ぶ。

- 2 2018年首脳会合については、鶴岡路人「NATO首脳会合は何だったのか――米欧同盟の行方」、笹川平和財団・国際情報ネットワーク分析(IINA)、2018年8月1日を参照。

- 3 “Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead,” The Economist, 7 November 2019

- 4 The White House, “Remarks by President Trump and NATO Secretary General Stoltenberg After 1:1 Meeting,” London, 3 December 2019.

- 5 The White House, “Remarks by President Trump and Chancellor Merkel of the Federal Republic of Germany Before Bilateral Meeting,” Hertfordshire, United Kingdom, 4 December 2019.

- 6 North Atlantic Treaty Organization (NATO), “Defence Expenditure of NATO Countries (2013-2019),” Communique PR/CP(2019)123, Brussels, 29 November 2019.

- 7 “Remarks by President Trump and NATO Secretary General Stoltenberg After 1:1 Meeting.”

- 8 North Atlantic Treaty Organization (NATO), “London Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in London 3-4 December 2019," Press Release (2019) 115, 4 December 2019,

- 9 Ibid.

- 10 North Atlantic Treaty Organization (NATO), “Questions and answers by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the ‘NATO Engages: Innovating the Alliance’ conference,” London, 3 December 2019.

- 11 Michael Pompeo, “Europe must put security first with 5G,” POLITICO Europe, 2 December 2019

- 12 North Atlantic Treaty Organization (NATO), “Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the North Atlantic Council at the level of Heads of State and/or Government,” 4 December 2019.

- 13 “London Declaration,” para. 6.

- 14 “Two Baltic defense chiefs shrug off Turkish threat to freeze NATO’s eastern defense plans,” Defense News, 4 December 2019

- 15 “Hodges: Turkish veto on Baltic defense plans is bad, but not catastrophe,” The Baltic Times, 4 December 2019.

- 16 “Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the North Atlantic Council at the level of Heads of State and/or Government,” 4 December 2019.

- 17 “London Declaration,” para. 7.