東ティモールが2002年にインドネシアから独立して20余年が経過した。独立以降、東ティモールでは、2006年に暴動が発生し、また2008年には大統領と首相の襲撃事件が発生したが、現在では治安は安定している。過去10年以上、自由で公正な選挙が実施され、選挙結果により政権が交代しても、大規模な暴力事件や暴動は発生していない。自由と民主主義に関するリサーチを行っているFreedom Houseによれば、東ティモールは、2021年、東南アジア諸国で唯一「自由」な国とランク付けされており[1]、この結果は2023年も変わっていない[2]。国民の政府に対する信頼も比較的高く、世論調査によれば「国の重要な課題について、政府が実施する対話に満足している」との回答は57%であった。独立してわずか20年しか経過していないものの、非常に良好な政治運営をしてきた国といえるであろう。

東ティモールは、国際社会の一員として積極的に国際社会に関わり、リーダーシップを発揮しようとしている。2010年に首都ディリで「平和構築と国家建設に関する国際対話(International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding)」という国際会議を開催し、紛争影響国間の経験共有と相互支援を目的とした「g7+」(ジーセブン・プラス)というグループを設立し、その事務局をディリに設置している[3]。現在、「g7+」はアフガニスタン、ソマリア、南スーダン、イエメンなど20カ国から構成され、2019年には国連のオブザーバーステイタスも得ている。東ティモールは、このほかにASEANやWTOヘの加盟手続きも進めており、国際社会との連携強化を推進している。

しかしながら、国内の経済・社会構造を見ると、東ティモールの現在の政治的安定と積極的な国際関与は、非常に脆弱な基盤の上に成り立っており、東ティモールの将来の安定と発展の点で、様々な課題を抱えていることが窺える。何が東ティモールの課題か、またその課題の解決には何が必要か、東ティモールが取り組むべきこと、そして国際社会や日本が取り組むべきことについて、述べることとしたい。

東ティモールが直面する課題

国家の独立と、独立後の国家運営は容易なことではない。独立以前に存在した様々なグループ間の調整、独立闘争時に存在した戦闘員や武器のコントロールなどの問題に加え、国家運営の経験がない政治的リーダーや行政機構が国家を運営していくこと、すなわち国民に安定した生活環境を提供し、国民から信頼を得ていくことは容易なことではないからである。実際、東アフリカの「アフリカの角」地域や西アフリカのサヘル地域など、20世紀以降に誕生した多くの国々で、国家のガバナンスに課題を抱え、国民の不満を解消できず、政治的対立や、時には武力衝突や紛争に発展するケースが見られる。このような中、21世紀に独立した東ティモールが、わずか20余年の間に、安定した政治運営をしていることは、奇跡的な出来事と言っても過言ではないだろう。しかし、経済や社会構造を見ると、様々な課題を内包していることが浮かび上がる。

① 財政構造

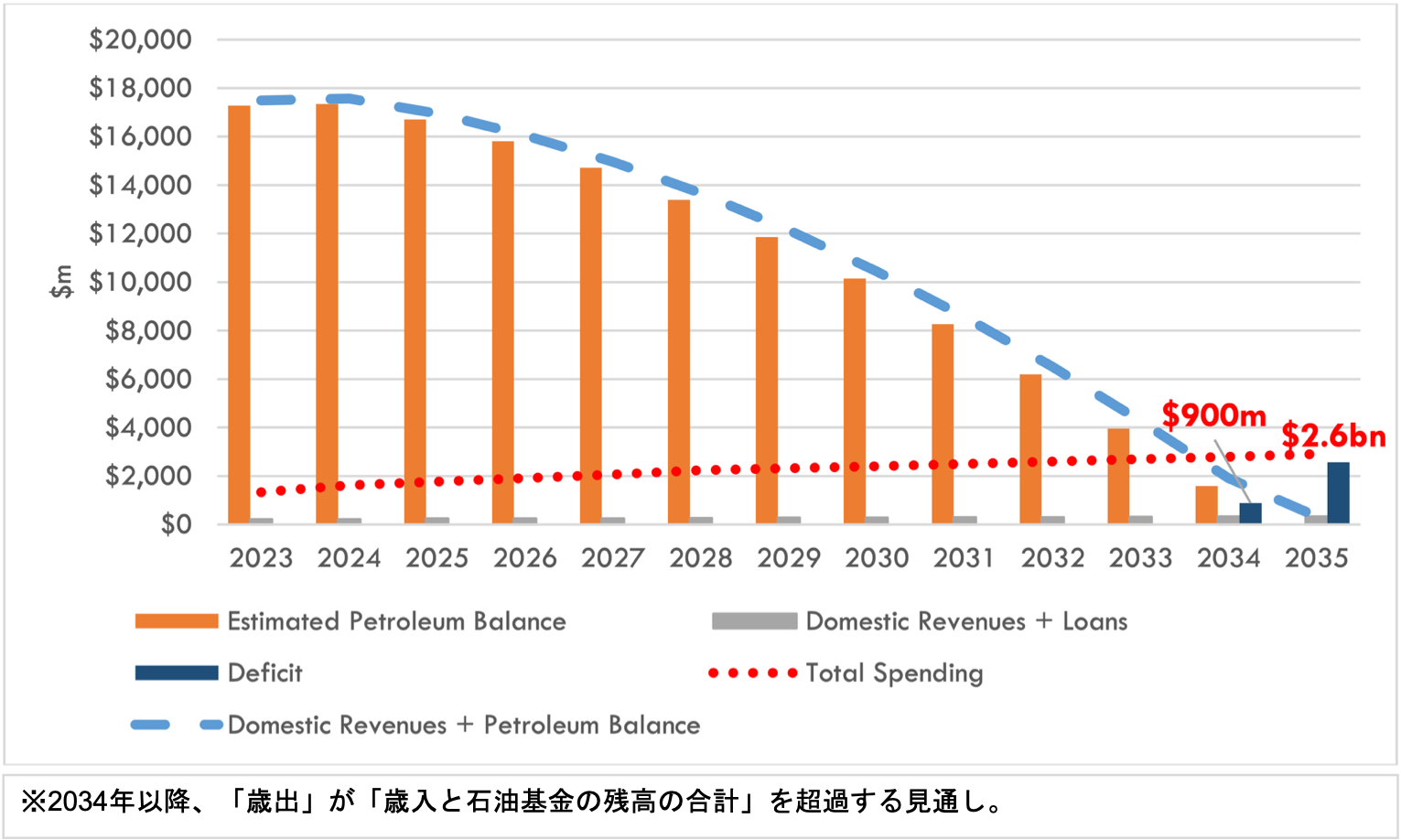

一つが財政構造である。東ティモールは、現在、歳入の7割以上を石油基金に依存しているが、この基金は2034年に枯渇する見込みである[4](図1参照)。貿易収支は、輸出額が輸入額の4.4%(2019年)に過ぎず、多くの物資を輸入に依存している[5]。

図1:石油基金の見通し

“Orcamento Geral Do Estado 2024 (General State Budget 2024),” Ministry of Finance of Timor-Leste, 2023、p.23.

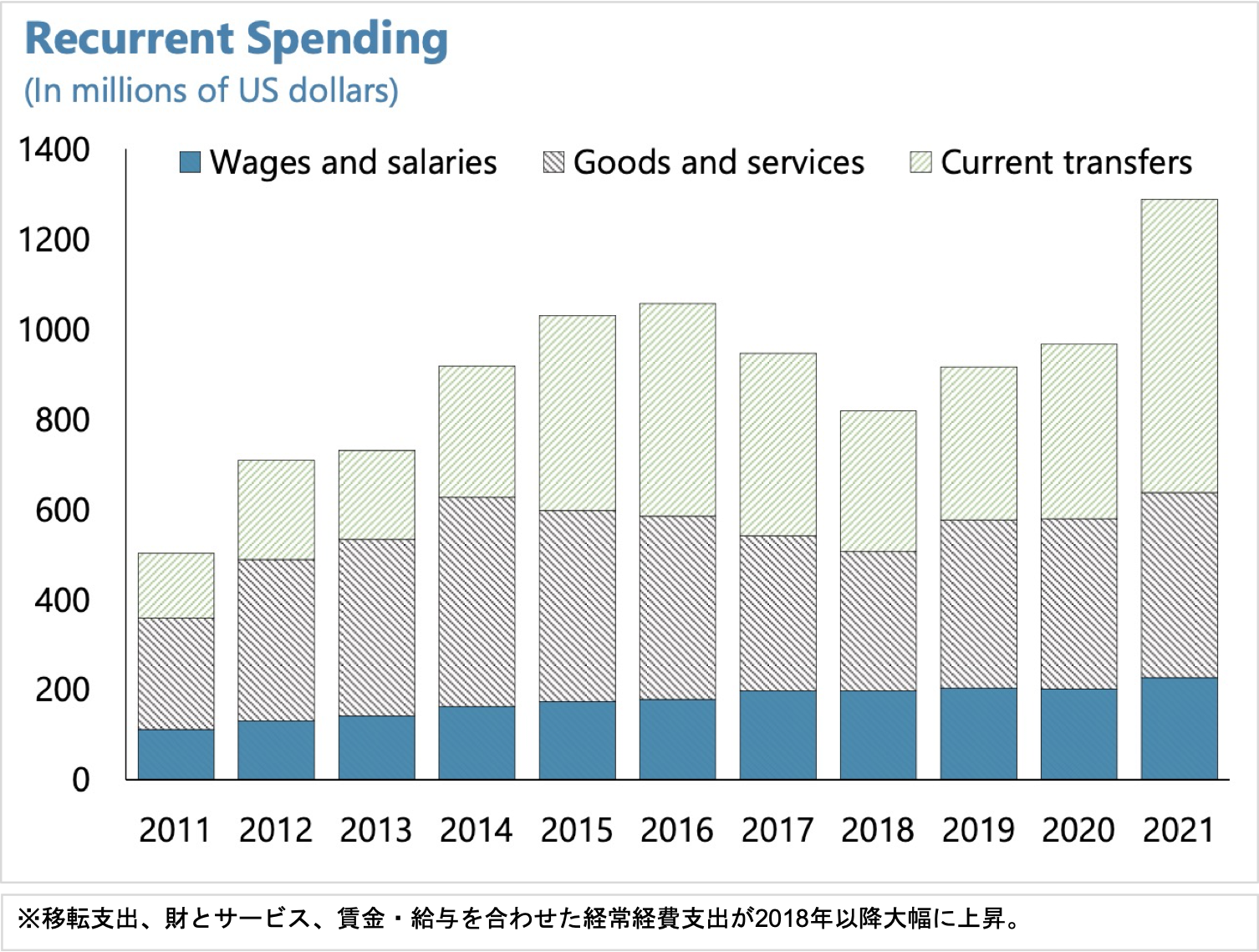

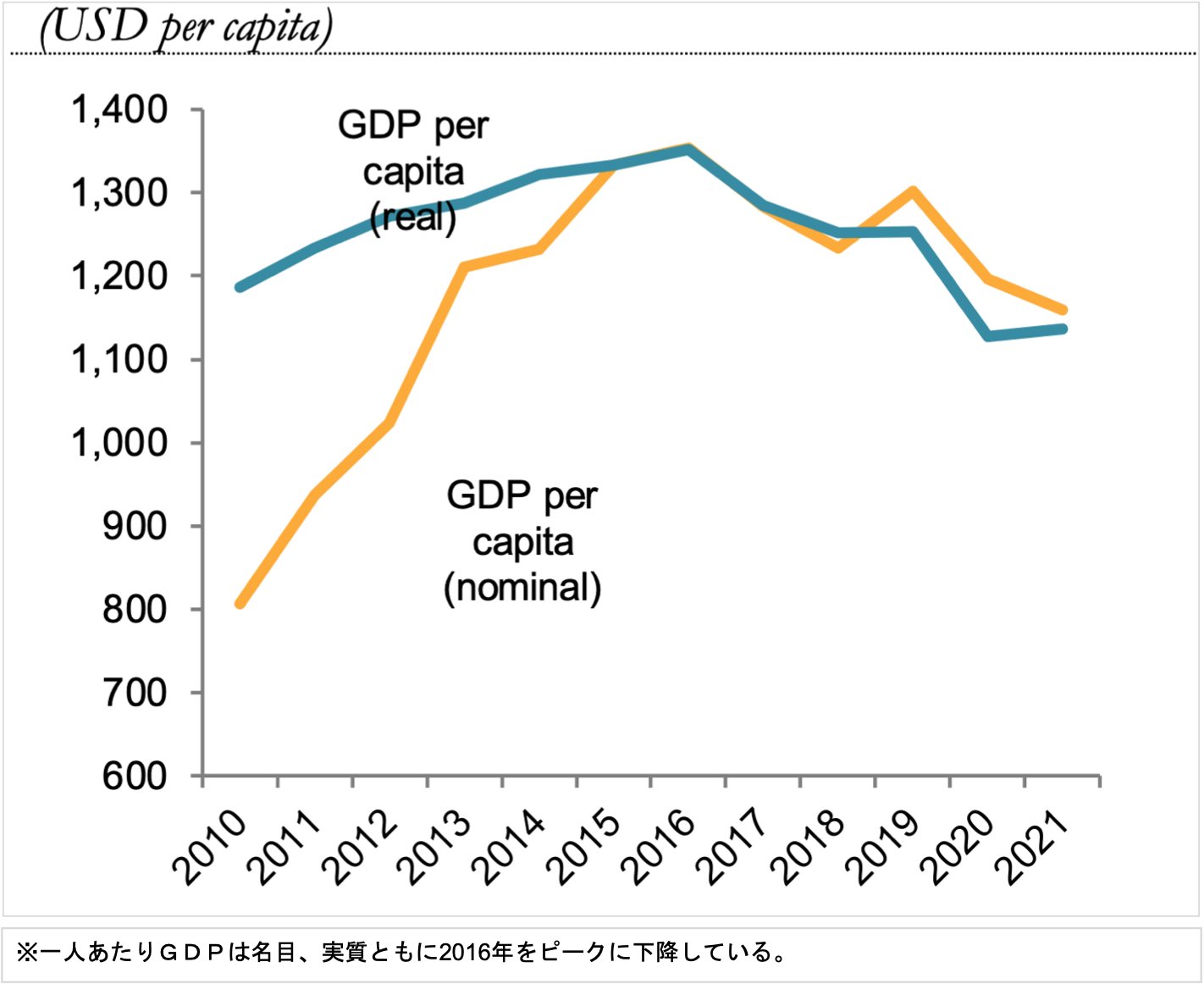

歳出ベースでは、予算の4割以上を補助金等の移転支出が占め[6]、また移転支出(current transfer)を含めた経常経費が2018年から2021年まで大幅に上昇している[7](図2参照)。世論調査では、97%の国民が補助金を受けたと回答しており、所得が月500ドル以上の高所得者[8]も92%が補助金を受領している[9]。一方、石油由来を除いた一人あたりGDPは2016年から2021年まで下降している[10](図3参照)。すなわち、政府財源の多くが、人々の生活を養う「消費」のために支出されており、インフラ整備や人材育成など将来の成長や発展のための投資が不十分なのである。

図2:政府の経常経費支出

“Staff Report for the 2022 Article IV Consultation” in IMF,“2022 Article IV Consultation – Press Release; and Staff Report,” September 2022, p. 20.

図3:一人あたりGDPの推移

“Timor-Leste Economic Report December 2022: Honoring the Past, Securing the Future,” The World Bank, December 2022, p.3.

財政構造から窺い知れることは、歳入の大部分を石油基金に依存しているものの、この基金は10年で枯渇すること、また政府予算の多くを人々の生活費の補填に費やしており、成長に向けた投資や政策誘導が不十分であることである。このままでは、国家経済および人々の生活は悪化の道を回避できない。成長志向の政策運営に舵を切り替えることが必要である。

② 行政運営能力

二点目として、政府の行政運営能力、特に具体的な計画策定能力とその実行力が充分に育っていない点が挙げられる。東ティモール政府の長期ビジョンとして「戦略開発計画(Strategic Development Plan)2011-2030」があり、これには国家として取り組むべき課題が包括的に記載されている。この計画は、非常に綿密に検討された跡が窺える[11]。しかしながら、この計画を短期の事業計画に落とし、実行していくことが課題である。例えば、首都ディリの都市計画は、主管官庁により2016年にマスタープラン案が策定されたものの、政府として正式採択されず、2023年1月に改訂版が作られたが、これも採択されていない[12]。現在32万人のディリの人口は今後40年以内に倍増する見込みだが[13]、増大する人口を支え、機能的な首都を作るための道路や公共交通システムなどの全体ビジョンがないまま10年近くが経ち、この間、民家や商業施設が建設され、生活実態に応じて水や電力の供給が進められている。災害対策、投資環境整備など、政府として取り組むべき課題も多く未着手のままである。

③ 社会サービス、社会環境整備、人材育成

三点目として、東ティモールの将来を見据えた社会サービス、社会環境整備、人材育成が不十分である点が指摘できる。

保健分野では、5歳以下の子供の死亡率は2013年の54.2%から2020年の42.3%まで低下しているが[14]、乳幼児の47%はなおも発育障害(stunting)を抱えている[15]。医療システムも十分ではなく、医薬品もすべて海外からの輸入に頼っており備蓄が尽きることもある。高度医療が必要な場合は海外への緊急移送で凌いでいる。

教育に関しては、2011年以降、初等教育の就学率は90%を超えているが[16]、カリキュラムの改善、使用言語の問題[17]、教員の質の向上など多くの課題を抱えており[18]、改善が必要である。

雇用・就業に関しては、労働人口の65.2%が就業していないが[19]、これは深刻な問題と捉えるべきであろう。就業していない人々の割合が高い理由の一つが、産業が育っておらず、雇用機会が少ないことが挙げられる。毎年3万人の若者が労働人口に参入するが、正規雇用ポストは2018年時点で5万3千件しかない[20]。世論調査では、都市部で52%、農村部で44%の人々が、雇用機会が少ないことを社会課題として挙げている[21]。もう一つの要因として、補助金の配布が、社会的弱者だけに限定されず、広く国民に配布されており、これが労働意欲を減退させる要因になっていることが考えられる。15~24歳の若者の約3分の1に相当する8万人(30.5%)がニート(NEET)である[22]。就労経験の欠如は、将来の東ティモールの成長・発展を考えた場合、深刻な課題になるであろう。

道路、港湾、空港などの交通インフラや、上下水道、医療施設、防災対策などの社会インフラも十分ではない。これからさらに増大する人口を賄い、産業を活性化させるために、将来の需要を見据えたインフラ整備が必要である。

いかに改善するか?:東ティモール政府が取り組むべきこと

東ティモールは独立から20年を経て奇跡的な安定と発展を遂げてきた。しかし、上記の課題を見ると、収入源の枯渇により、今後、財政・経済が悪化し、国民の生活が困窮化する可能性がある。米国のシンクタンクAtlantic CouncilのParker Novak氏は、東ティモールではこれまでの発展の成果が今後毀損するリスクを抱えていると指摘している[23]。それでは、東ティモール政府は何に取り組むべきか。

まずは財政構造の立て直しが必要である。歳入については、石油基金に依存しない財源の確保が必要である。課税、関税の強化が必要であるが、そもそも生産構造が弱く、また海外からの投資誘致が必要であることを考えると、急激な課税、関税の強化は容易ではなく、また経済構造に負の影響をもたらしかねない。緩やかで長期的な歳入構造の変化を促す必要がある。その点では、政府が目指している新規ガス田開発計画(Greater Sunrise Project)の実現に期待したい。ただし長期的には化石燃料に依存しない経済構造の構築が必要であり、財政政策、経済政策の長期ビジョンの構築と実施が必要である。

歳出については、メリハリのついた予算配分と成長志向の投資が必要である。現在の歳出は、補助金や公務員への給与支払いなど「消費」部門に多くを費やしている。予算配分の内容を精査し、「成長」に結びつく部門への予算を拡充する必要がある。インフラ整備は、生活の質の改善、投資促進の観点からも重要である。また投資促進のためには物理的なインフラとともに、投資関連法規の整備、港湾等での物流システムの改善などの投資環境改善も不可欠である。東ティモールが民間企業を「選ぶ」のではなく、東ティモールが民間企業に「選ばれる」国になるよう、ハード、ソフト両面で東ティモールの競争優位性を高めることが必要である。

また行政機関の能力強化が必要である。長期ビジョンを短期計画に落とし、確実に実行していくマネジメント力が必要である。東ティモールが、独立以降、社会の安定を保ちながら発展してきたことは既に述べたとおりであるが、これは国民の意思をまとめ上げる卓越した政治的手腕によるところが大きい。今後求められるのは、行政機関の組織としての能力強化と、それを支えるテクノクラートの育成である。

政府が実施する社会サービスについても、質の改善が必要である。保健や教育サービスの拡充は、将来の発展を促進する上で不可欠である。国民の労働インセンティブを高めるとともに、産業形成促進や雇用促進、インフラ整備も、国の発展のために取り組まなければならない課題である。

2023年12月22日、2024年の予算案が大統領の承認を得て決定された。東ティモールでは2022年にラモス・ホルタ氏が大統領に就任し、2023年にシャナナ・グスマン氏が首相に就任した。両名は建国時の指導者 であるが、ともに政権に返り咲くこととなった。この新体制下で初めて作られた2024年予算案では、インフラ強化など、成長志向のビジョンが示され、また、これまで指摘したような現在の財政上の課題への対応も言及されている 。2024年にこの予算が実行され、社会変革が生まれることを期待したい。

国際社会、そして日本が取り組むべきことは何か?

東ティモールの独立以降の安定と発展は、国際社会、とりわけ国連と、日本にとっても、非常に大きな意味を持っている。

既に述べたとおり、20世紀以降、多くの国が植民地支配からの独立を遂げたが、今なお国家としての政治・経済運営で課題を抱えている国は少なくない。東ティモールは新しい国であるとともに、人口130万人の小島嶼国である。小島嶼国の多くは、自立的に経済運営を行うことが難しく、様々な課題を抱えているが、東ティモールは独立によりインドネシアの一地域から小島嶼国となる道を選び、国連をはじめとする国際社会がこれを支援したのである。20年前の独立プロセスでは、国連は1999年の国連東ティモールミッション(UNAMET)から、2006年の国連東ティモール統合ミッション(UNMIT)の派遣まで、異なるマンデートのPKOや政治ミッションを機動的に派遣し、独立・自立の道を支えてきた 。現在、国連PKOや国連政治ミッションは、マリやスーダン等の国々では、受け入れ国側からも、その活動停止や撤退が求められ苦境に立たされている 。このような中で、東ティモールにおける国連の独立支援は、燦然と輝く成功事例といえよう。この成功体験を反故にしてはならない。その意味で、東ティモールの現在の安定と発展をより確実なものにするため、国連は支援を惜しむべきではない。

東ティモールの現在の安定と発展は、日本にとっても、国際社会への関与・支援の貴重な成功モデルである。日本は、日本の国連PKOへの人的貢献としては最大規模の2千人以上を東ティモールのPKOに派遣してきた 。日本のODAも独立前後から現在まで、常にリーディングドナーの一翼を担い、インフラ整備や人材育成に努めてきた。東ティモールの独立支援は、日本が「オールジャパン」として積極的に関与した好事例である。ASEAN加盟を目指す東ティモールは、ASEANとの関係を重視する日本として重要な国であり、また日本に地理的にも近い東ティモールは、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」構想の観点からも重要なポジションにある。

一方、独立から20年が経過し、他国が積極的に東ティモールへの関与を強めている現在、ラモス・ホルタ大統領や、シャナナ・グスマン首相など、独立を推進した世代には日本の存在感は依然大きいものの、若い世代には日本のプレゼンスは希薄化している印象がある。米国のInternational Republican Instituteが2023年に実施した世論調査では、「東ティモールに最も影響力がある国」として日本を選んだ回答者は1%に過ぎず、他の周辺諸国に大きく劣後する結果であった 。

2023年12月に東京で開催された日ASEAN友好協力50周年特別首脳会議では、まだASEANに加盟していない東ティモールのグスマン首相も招待し、東ティモールのASEAN加盟支援に向けた日本の強い意思を明確に示した。歓迎すべきことであるが、日本の東ティモール支援は、ASEAN加盟支援だけにとどめるべきではない。20年以上にわたり日本が行ってきた東ティモールの独立支援の成功をより確固たるものとし、また日本にとって重要国である東ティモールと日本の関係をより強固なものにするよう、さらに協力を推進していくべきである。日本が開発援助の経験から比較優位性を持っているインフラ支援、行政組織の人材育成の経験も、東ティモールの安定と発展のために大いに生かすべきである。

※本稿で示された見解は筆者個人のものであり、筆者の所属組織の公式見解ではない。

(2024/01/30)

*こちらの論考は英語版でもお読みいただけます。

Over 20 years since independence, how can Timor-Leste's fragile stability be transformed into development?

脚注

- 1 Joshua Kurlantzick, “Why has East Timor built the strongest democracy in Southeast Asia?” Council on Foreign Relations, October 4, 2021.

- 2 Freedom House, “Freedom in the world 2023,” March 2023, pp.22-23.

- 3 g7+, “g7+: about us.”

- 4 Ministry of Finance of Timor-Leste, “Orcamento Geral Do Estado 2024 (General State Budget 2024),” 2023, pp.22-23.

- 5 IMFスタッフレポート(2022年)の「債務持続性分析」によれば、2019年の輸入額はUS$592million、輸出額はUS$26millionである。“Staff Report for the 2022 Article IV Consultation – Debt Sustainability Analysis” in IMF, “2022 Article IV Consultation – Press Release; and Staff Report,” September 2022, p.4.

- 6 前掲“Staff Report for the 2022 Article IV Consultation – Debt Sustainability Analysis,” p.5.

- 7 “Staff Report for the 2022 Article IV Consultation” in IMF “2022 Article IV Consultation – Press Release; and Staff Report,” September 2022, p. 20.

- 8 一人あたりGDP(石油を除く)(2020年)は1,210USドル(一月約100USドル)であるため、一月500USドル以上の所得者は、その5倍以上の所得を得ている階層である。

- 9 “Tatoli 2023: A Survey of the Timorese People,” The Asia Foundation, 2023, p.50.

- 10 “Timor-Leste Economic Report December 2022,” World Bank, December 2022, p.3.

- 11 SDPの策定に当たり、当時の首相のシャナナ・グスマン氏は全国65の準県のすべてを回り、地域住民とコンサルテーションを実施した。「東ティモール国 日本のODA事業の足跡に関する情報収集・確認調査 ファイナル・レポート」、国際協力機構/国際開発センター、2022年7月、13頁。

- 12 2016年のマスタープランは、事業実施をするための関連法規の整備および予算措置ができず見送られた。2023年の改訂版は、形成過程で過大な計画となり採択には至っていない。

- 13 “Timor-Leste’s annual population growth rate now at 1.8pc; will double in 39 years at current rate,” UNFPA, May 18, 2023.

- 14 前掲 “Staff Report for the 2022 Article IV Consultation,” p.20.

- 15 Timor-Leste Ministry of Health, “Timor-Leste Food and Nutrition Survey 2020,” 2022, p.31.

- 16 World Bank, “School enrollment primary (% net), Timor-Leste,” World Bank Data, Data as of February 2020.

- 17 東ティモール政府は、独立後、テトゥン語とポルトガル語を公用語とし、インドネシア語(バハサ)と英語はWorking languageに指定した。学校でポルトガル語を使用するよう義務づけられているが、80%の教師はポルトガル語以外で教育を行っていると言われている。18歳~24歳の若年層のポルトガル語の理解度は50%程度(2015年)と言われており、The Asia Foundationの調査(2023年)で「学校で使われる言語が理解できる」と答えたのは79%である。前掲“Tatoli 2023: A Survey of the Timorese People,”p.17.

以下のような報道もある。

“Timor-Leste pushes Portuguese but Cabo Verde doubles down on Creole,” The Macao News, March 2, 2023. - 18 Maria da Silva and Eliziaria Febe Gomes, “The Power and Potential of Timor-Leste’s Youth in Economic Diversification,” Heinrich Boll Stiftung, November 29, 2023.

- 19 The Timor-Leste National Institute of Statistics (INETL), “Timor-Leste Population and Housing Census 2022: Main Report,” 2023, p.53.

- 20 前掲“Staff Report for the 2022 Article IV Consultation,” p.14.

- 21 前掲 “Tatoli 2023: A Survey of the Timorese People,” p.9.

- 22 Timor-Leste Ministry of Finance (General Directorate of Statistics) and the Secretariat of State for Vocational Training and Employment (SAFOPE), “Timor-Leste Labour Force Survey 2021,” September 2022, p.31.

- 23 Parker Novak, “Timor-Leste’s uncertain future,” Lowy Institute, November 29, 2023.

- 24 ラモス・ホルタ氏は、2002年の独立時に外務大臣、2006年に首相、2007年に大統領に就任。シャナナ・グスマン氏は2002年に大統領、2007年に首相に就任。

- 25 前掲“Orcamento Geral Do Estado 2024 (General State Budget 2024)”を参照のこと。東ティモール政府2024年度予算案のテーマは、“Bridging for Tomorrow: Investing in the Productive Sectors and Social Capital(明日への架け橋:生産セクターと社会資本への投資”としている。同予算案では、石油基金の枯渇と代替歳入源確保の必要性(pp.22-24)や、補助金などの移転支出を抑制する必要性(p.17)について踏み込んだ言及があり、またその改善の方向性(pp.29-36ページ)も記載されている。

- 26 UNMIT, “UNMIT Background” United Nations.

- 27 “UN Transitions in a Fractured Multilateral Environment,” Security Council Report, December 8, 2023.

- 28 Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Japan’s Contribution to UN Peacekeeping operations (PKO),” May 14, 2015.

- 29 International Republican Institute, “National Survey of Timor Leste: February-March 2023,” May 4, 2023, p.43.