トリチウムと核兵器

トリチウムは自然界に存在するほか、原子炉内でウラン燃料が燃焼する過程で副産物として生成され、日本においても、東京電力福島第一原発から海洋に放出されるALPS処理水[1]に含まれることで知られる。実は、この核物質にはもう一つの側面があり、核兵器の爆発力向上に不可欠な役割を果たす。このトリチウムの核兵器への利用について、フランスは老朽化したトリチウム生産の軍用炉に代わり、2025年中に商用の発電原子炉で製造する方針を表明し、核不拡散の専門家の間で物議をかもしている[2]。

トリチウムは寿命が短い核物質で、核兵器の性能維持のため定期的に補充する必要がある[3]。核保有国にとって、トリチウム製造と核兵器の性能を維持するためのコストをいかに節減するかは、国家財政上の課題の一つになっている。フランスがトリチウム製造の軍用炉を廃止し、商用原子炉を活用するのもその一環とみられる[4]。核保有国ではすでに、米国が商用原子炉でのトリチウム製造を実施している。

米仏とも、ウランやプルトニウムなど直接爆発を引き起こす核物質については増産を意図していない。そのため、すぐに核兵器の増強に帰結するわけではないが、両国の動きは、民生用原子力技術の軍事転用とみなされかねない。また、核拡散防止条約(NPT)に定められた核軍縮への取り組みを遅らせかねないため、非核保有国の反発を招くおそれがある。

本稿では、核兵器におけるトリチウムの役割とフランスの方針を概説した後、先行事例として、米国での取り組みを紹介する。最後に、商用原子炉でのトリチウム製造が内包する問題を考察する。

核兵器におけるトリチウムの役割とフランスの計画

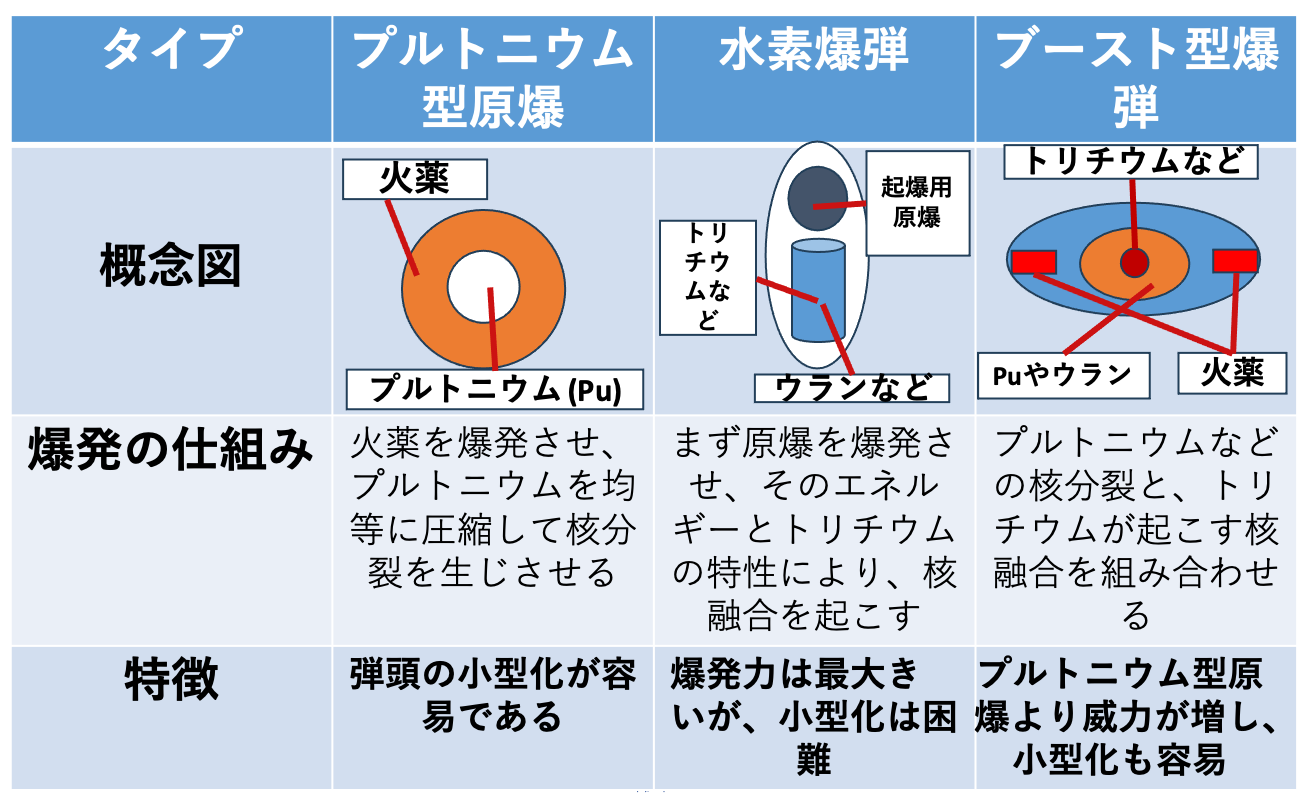

トリチウムは日本語で三重水素と言う。その名の通り、水素と性質が類似し、水分子と結合する。福島第一原発において、溶け落ちた核燃料を冷却するために注水され、汚染された水から核物質を除去する専用設備(ALPS)で、トリチウムだけは除去できないのはこのためである[5]。このトリチウムを用いれば、広島や長崎に投下された原爆の数十倍から千倍以上の凄まじい爆発力を有する核兵器を製造できる。旧来の原爆がウランやプルトニウムの核分裂を連鎖的に起こすことでエネルギーを放出するのに対し、トリチウムは多数の核をくっつける核融合を促し、一度に莫大なエネルギーを生じさせる。そのため、威力は核分裂反応より桁違いに大きくなる。核融合により爆発力を高めた核兵器の代表例は水素爆弾(水爆)である。部分的に核融合反応を使って威力を高めた爆弾は、水爆の前段階の「ブースト型」爆弾と呼ばれる(図1参照)[6]。核保有国はトリチウムを軍事利用し、大陸間弾道弾(ICBM)に搭載可能な小型水爆やブースト型爆弾の開発を進め、北朝鮮も2017年9月の6回目の核実験において、「ICBMに搭載可能な水爆実験に成功」と発表している[7]。

図 1:核兵器の主な類型

このように、現代の核兵器において、トリチウムは不可欠な物質となっているが、長持ちしない欠点がある。放射性同位体が減少し半分になる半減期は12.33年と、核物質の中では寿命が短い部類に入る(表1参照)。

表 1:主な核物質の半減期

| 放射性物質 | 半減期 |

|---|---|

| ウラン238 | 45億年 |

| プルトニウム239 | 2万4,000年 |

| ラジウム226 | 1,600年 |

| セシウム137 | 30年 |

| トリチウム | 12.33年 |

| キセノン138 | 14分 |

出典:環境科学技術研究所「半減期とは」環境研ミニ百科、2025年3月8日アクセスなどを参照に筆者作成

そのため、核兵器の性能維持のためには、数年周期でトリチウムを充てんする必要がある。この事実は、核兵器を保有する限りトリチウムを製造し続ける必要があることを意味し、数年おきに入れ替える仕組みを整えながら核弾頭を配備することを核保有国に強いている。

フランスは2024年3月、トリチウム専用炉の廃止と、同国中西部のヴィエンヌ県にあるシヴォー原子力発電所(写真1、表2参照)でトリチウムを製造する計画を明らかにした[8]。これは核兵器の維持管理コストの節減を目的としているとみられる。昨年秋には同原発を保有するフランス電力(EDF)が、技術仕様書をフランス原子力安全・放射線防護機関(ASNR)に提出し、2025年からトリチウムの試験製造を始める方針を示したが[9]、ASNRはまだ認可していない。

写真 1:シヴォー原発

表 2:シヴォー原発の概要

| 原子炉名 | 型式 | 出力(メガワット) | 運転開始日 |

|---|---|---|---|

| シヴォー1 | 加圧水型 | 1,495 | 2002年1月29日 |

| シヴォー2 | 加圧水型 | 1,495 | 2002年4月23日 |

先行事例:アメリカにおける商用原子炉でのトリチウム生産の経緯と現状

米国では、1988年にトリチウム生産の軍用炉が閉鎖され、新たな軍用炉の開発が検討された。しかし、冷戦が終結し、米国とソ連(のちにロシア)の間で、中距離核戦力全廃条約(INF全廃条約:1988年)や第一次戦略兵器削減条約(START1:1994年)が相次いで発効するなど、核軍縮が進展した。START1では、配備される戦略核弾頭数の総数は6,000発が上限となり、米ソ両国が1万発以上を配備していた冷戦当時からほぼ半減されたため、高価なトリチウム専用炉の新設に疑問の声が上がった[10]。とはいえ、6,000発の核弾頭の性能維持には、年間3キログラムのトリチウムが必要であり、米国エネルギー省(DOE)は、当時の在庫量を踏まえ、2005年までにトリチウム生産を再開する必要があると判断した[11]。

こうした中、新たな生産方法として、商用原子炉において、一部のウラン燃料棒をトリチウム生成燃焼吸収棒(TPBAR)に置き換える案がDOE内で示された。TPBARはリチウムを主成分とし、原子炉内の核分裂反応で生じる中性子をリチウムが吸収することで、トリチウムが生成される。原子炉の安全運転上、特段の問題はないが、法制面で、米国原子力法(1954年公布)に規定されている「商用原子炉で生産された特殊な核物質を核爆発目的に使用することの禁止」条項に違反するおそれがあった。議論の結果、トリチウム自体が爆発するわけではないことなどから、1998年、原子力法に違反しないと判断され、議会の承認を得た[12]。翌年、テネシーバレー公社(TVA)が有する3つの商用原子炉で軍事用トリチウムの生産が開始された。その後、米国の現役核弾頭数は3,000発台(表3参照)にまで減少しているが、米国原子力規制委員会(NRC)は2024年にTPBARの更新を認め[13]、商用原子炉によるトリチウム生産は継続されている。

原子力技術の適正管理に向けて

フランスも米国とほぼ同様の方法で商用原子炉でのトリチウム生産を開始するとみられる[14]。表3にあるように、米仏の核戦力の差を考慮すれば、フランスにおけるトリチウム生産は年間数百グラム程度にとどまるだろう。しかしながら、「原子力の平和利用」と称される商用原子炉は核の拡散に結び付けないことを国際原則としている以上、米国の現状やフランスの計画は量の問題ととらえるべきでなく、以下の二つの点から議論する必要がある。

表 3:各国の保有核弾頭数

| 国名 | 現役核弾頭 | 作戦配備 | 悲配備・貯蔵 | 解体待ち | 総数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 米国 | 3,708 | 1,770 | 1,938 | 1,336 | 5,044 |

| ロシア | 4,380 | 1,710 | 2,670 | 1,200 | 5,580 |

| 中国 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |

| 英国 | 225 | 120 | 105 | 0 | 225 |

| フランス | 290 | 280 | 10 | 0 | 290 |

出典:長崎大学核兵器廃絶研究センター「別添資料」『世界の核弾頭データ2024年版』2024年を参照に筆者作成

第一に、NPT第6条に定められる「核軍縮交渉を誠実に行う義務」の視点である。NPTは核兵器の保有を表3にある五か国に限定する不平等条約の側面を持つが、上記五か国に核軍縮への誠実な取り組みを義務付ける一方、非核保有国には原子力平和利用の権利を保証することで成り立ってきた[15]。フランスが米国に続いて新たに商用原子炉によるトリチウム生産を始め、核戦力の維持にこだわるなら、NPT第6条の履行に対する核兵器国の姿勢が疑問視され、非核保有国の反発を引き起こすおそれがある。

第二は原子力技術の適正管理の視点である。NPTは核不拡散を目的に、日本を含む非核保有国に対し、国際原子力機関(IAEA)による厳しい査察(保障措置)を義務付けている。IAEA憲章の第12条(機関の保障措置)には、原子力技術の軍事転用の防止が明記されている[16]。上記5つの核兵器国は保障措置を免除されているが、本来は核兵器保有の如何を問わず、すべての締約国が原子力民生技術の軍事転用防止を遵守することが憲章の趣旨である[17]。米仏が原子炉を核兵器の戦力維持に利用することは、憲章を尊重しない印象を非核保有国に与え、NPTを基軸とする核不拡散体制への信頼が揺らぎかねない。

こうしたことから、原子力技術について、特に平和利用と軍事利用の区分について、核兵器国、非核保有国であらためて真摯に議論し、結論を得るべきである。その第一歩として、核兵器国の原子力民生利用施設にもIAEAの査察を義務付け、当面は、商用原子炉によるトリチウム生産を容認しつつも、少なくとも核軍拡にはつながらないよう国際社会が監視する仕組みを整えるべきだろう。非核保有国でありながら、使用済み核燃料の再処理とプルトニウムの抽出という軍事転用可能な機微技術の利用を認められた日本は、IAEA、米国と査察システムを共同で開発し、核不拡散に貢献してきた。この歴史を生かし、日本は、トリチウムに関する問題についても、議論を先導すべき立場にある。

*こちらの論考は英語版でもお読みいただけます。

Another Issue Concerning Tritium: Reflections on the Boundary Between Peaceful and Military Uses of Nuclear Energy

(2025/03/13)

脚注

- 1 2011年3月の福島第一原発事故で溶けだした燃料デブリを冷却するために注入され、汚染した水を多核種除去設備(Advanced Liquid Processing System: ALPS)で浄化した処理水。ALPSは放射性物質の大半を除去できるが、トリチウムは水素と性質が類似し、水分子に含まれるため、除去できない。東京電力「ALPS処理水とは」処理水ポータルサイト、2025年3月8日アクセスなど参照。

- 2 Mycle Schneider, et.al., World Nuclear Industry Status Report 2024, A Mycle Schneider Consulting Project, September 2024, pp. 337-342.

- 3 脚注2参照。

- 4 脚注2参照。

- 5 「トリチウムとは」電気事業連合会、2025年2月21日アクセス。

- 6 「ニュース百科 原爆と水爆」『東奥日報』2024年9月5日。

- 7 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)「6回目の北朝鮮核実験について 解説と見解」2017年9月14日。

- 8 Ministère des Armées, “Déplacement du ministre des Armées à la centrale EDF de Civaux, le 18 mars 2024”, Press Release (in French), Armed Forces Ministry, French Government, March 18, 2024.

- 9 “L’armée française et EDF vont collaborer pour produire du tritium, indispensable aux armes de dissuasion nucléaire”, Le Monde, March 19, 2024.

- 10 脚注2参照。

- 11 U.S. Department of Energy, “Final Environmental Impact Statement for the Production of Tritium in a Commercial Light-Water Reactor”, DOE/EIS-0288, March 1999.

- 12 C. Lau and R.E. Rowberg, “The Department of Energy’s Tritium Production Program,” Congressional Research Service, January 23, 1997.

- 13 脚注2参照。

- 14 脚注2参照。

- 15 小伊藤優子「核不拡散体制の基盤としてのNPT」 吉田文彦ほか編『核なき時代をデザインする~国際政治・核不拡散・国際法からみた現実的プロセス』早稲田大学出版部、2024年、131-132頁。

- 16 「国際原子力機関憲章」日本原子力研究開発機構(JAEA)核不拡散・核セキュリティ総合支援センター、2025年2月23日アクセス。

- 17 NPTで核兵器保有を認められた五核兵器国(米ロ中英仏)もIAEA憲章の目的を支持する旨、それぞれ表明している。日本原子力研究開発機構(JAEA)「核兵器国の保障措置」など参照、2025年2月23日アクセス。