初の南海トラフ地震臨時情報

2024年8月8日、南海トラフ地震の想定震源域にあたる宮崎県日向灘でマグニチュード(M)7.1の地震が発生し、気象庁は臨時情報「巨大地震注意」を発表した[1]。臨時情報の発表は、2019年に防災強化を目的にこの制度の運用が始まって以来、初めてである。

南海トラフ地震は100~150年間隔で繰り返し発生してきた。前回は1946年に発生しており、政府は「今後30年以内に発生する確率は70%~80%」と警戒を強めている[2]。被害想定では、最悪の場合、死者が32万人、被害総額は220兆円と、いずれも2011年3月に起きた東日本大震災(M9.0)の10数倍を見込んでいる[3]。

笹川平和財団安全保障研究グループのプロジェクト「緊急事態法制研究会」では、緊急事態、有事対応の専門家で議論し、日本の緊急事態法制、それに基づく対応策の実効性を検証している。南海トラフ地震についても検証し、複合災害への備えが十分でないことが分かった。本稿では、過去の南海トラフ地震や今後想定される被害について分析したうえで、いま取るべき対策について考察する。

南海トラフ地震と臨時情報制度

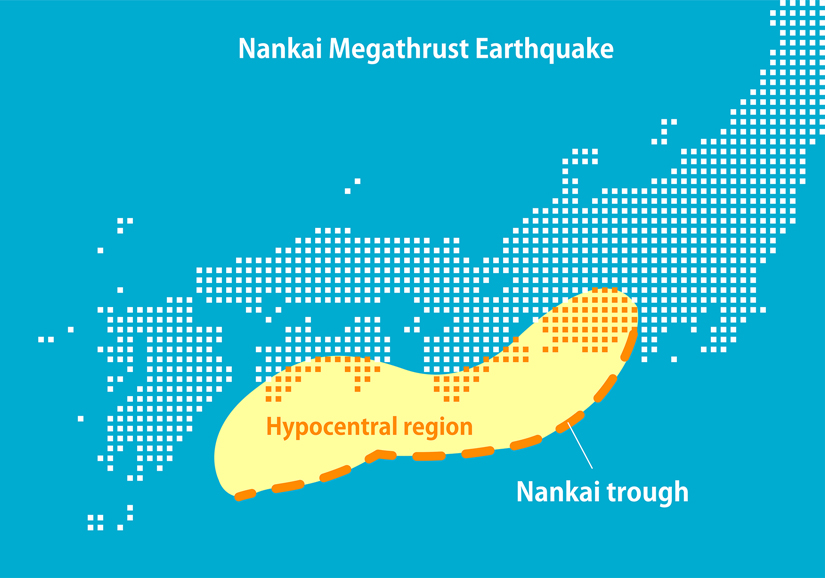

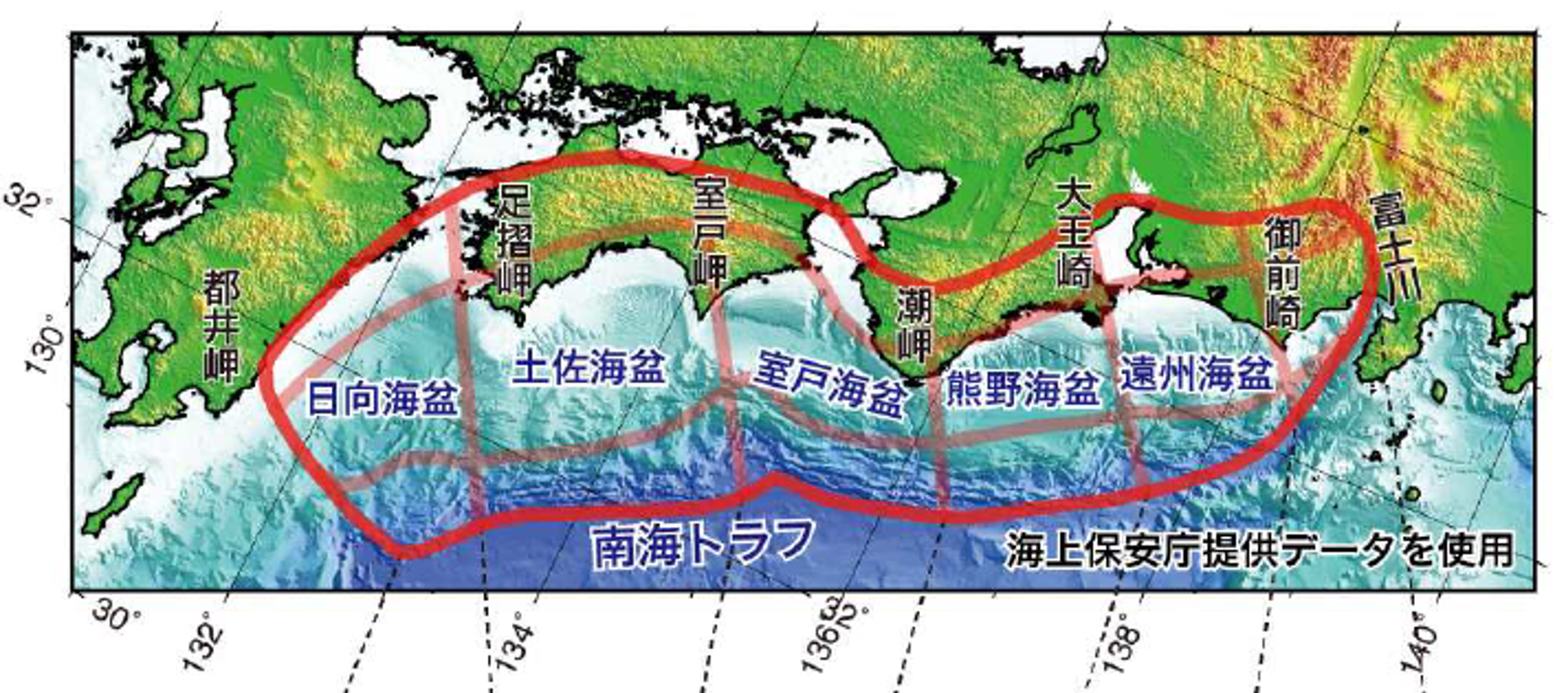

南海トラフとは、ユーラシアプレート(日本列島の陸側)とフィリピン海プレート(海側)が海底で接する溝状の境界線で、静岡県駿河湾から、今回地震が起きた日向灘まで約500キロメートルにわたる[4]。フィリピン海プレートがユーラシアプレート側に年間数センチずつ沈み、ユーラシアプレートが下に引きずり込まれ、ひずみが蓄積することで巨大地震を誘発する[5]。図1の赤線で囲んだ想定震源域で周期的に発生している。

図 1:南海トラフ地震の想定震源域

表1の通り、ひずみの蓄積の仕方によって、プレート境界の全般でひずみが一気にずれる「全割れ」、境界の東側、西側で相次いで発生する「半割れ」がある。

表 1:過去5回の南海トラフ地震

| 年月日 | 地震名 | 規模 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1707年10月28日 | 宝永地震 | 全割れ M8.9 |

49日後に富士山が噴火 |

| 1854年12月23日 | 安政東海地震 | 半割れ (関東~近畿) M8.6 |

|

| 1854年12月24日 | 安政南海地震 | 半割れ (近畿~九州) M8.7 |

安政東海地震の約32時間後に発生 |

| 1944年12月7日 | 昭和東南海地震 | 半割れ (東海地方) M8.2 |

戦時中のため、被害の詳細は公表されず |

| 1946年12月21日 | 昭和南海地震 | 半割れ (近畿~九州) M8.4 |

昭和東南海地震の2年後に発生 |

出典:内閣府「防災対応のための南海トラフ沿いの異常な現象に関する評価基準検討部会とりまとめ(別冊図表集)」2018年12月25日などを参照に筆者作成

想定震源域でM6.8以上の地震が発生し、1カ所以上のひずみ計で顕著な変化が観察された場合、それが南海トラフ巨大地震を誘発する可能性があるかどうか、気象庁が評価検討会を招集し判断する。

調査の結果、必要があれば、「巨大地震警戒」あるいは「巨大地震注意」の臨時情報を発令する。前者は想定震源域内において、M8.0以上の地震が発生し、それが前兆となって巨大地震を誘発する可能性が平常時に比べ高まったと評価された場合に発令される。地震に伴う津波、浸水などで避難が間に合わないと見込まれる地域住民に対し、1週間の事前避難が呼びかけられる。後者は想定震源域内でM7.0以上の地震が発生したと評価したときに発令され、1週間、備えの強化が呼びかけられる[6]。今回発表されたのは後者である。

南海トラフ地震の被害想定と対策

東日本大震災以降、政府は南海トラフ地震対策を強化し、被害想定も改定している。最悪の場合、中部から九州地方にかけて震度7を含む激しい揺れに見舞われ、高知、和歌山県沖など太平洋沿岸部には最大30メートル超の巨大津波が押し寄せる。被害は関東にも及び、計30都府県で32万3,000人が死亡する。また、付随して発生する火災とあわせ、230万棟を超える建物が全壊する。日本の人口の10%弱に相当する約950万人が避難を強いられ、被害総額は国家予算の2倍にあたる総額220兆3,000億円に上る[7]。

これらの数字は「全割れ」を前提にしたものだが、対策の仕組みは2000年以降、大きく変化している。1978年に施行された大規模地震対策特別措置法は、地震の予知が科学的に可能になることを前提に、前兆が観測されれば、総理が強制力のある「警戒宣言」を発令し、鉄道の運行停止、店舗の休業のほか、自衛隊を地震発生前に派遣する体制を整えた(大規模地震対策特別措置法第9条 警戒宣言等)。その後、精度の高い予知は困難なことが分かり、南海トラフ地震に関する法律においては、政府の権限は臨時情報の提供が中心になった。対応は自治体、住民に委ねられている。

そのため、政府は想定震源域を中心に、関東から九州の沿岸部など29都府県707市町村を防災対策推進地域に指定し、対策の強化を促している。指定地域での詳細な防災計画は災害対策基本法に基づき作成される。まず、内閣総理大臣を長とし、内閣府に事務局がある中央防災会議が「防災基本計画」を作成し、それを土台に都道府県防災会議、市町村防災会議が各地方の実情に応じた計画を立案する。実動部隊は市町村が消防、都道府県が警察、国が自衛隊を所管する。また、対応分野を特化した部隊として、厚労省所管の災害派遣医療チーム(DMAT)、国交省が所管し、道路や堤防の応急処置策などを助言する緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)がある。また各地域に災害NPOが設立されている。南海トラフ地震への対応では、これら関係機関の連携、部隊派遣の迅速性が重要になる。そのため、11月5日の「津波防災の日」には、自衛隊を含む上記関係機関が参加する南海トラフ地震防災訓練が各地で実施されている[8]。内閣府が2019年6月に公表した推計では、こうした防災基本計画に基づく推進地域における対策の進ちょくにより、死者数は23万1,000人と、最悪の想定から3割弱減らせると判断している[9]。

被害想定の問題点:複合災害に関する考慮の欠如

上記の想定は広範囲にわたる被害のおそれを指摘しているが、別の災害が併発するおそれにはほとんど言及していない。複合災害でまず思い浮かぶのは、福島第一原発事故である。防災対策推進地域には、九州電力川内原発(鹿児島県)、四国電力伊方原発(愛媛県)、中部電力浜岡原発(静岡県)、日本原電東海第2原発(茨城県)の4つの原発がある(川内、伊方は稼働中)。地震、あるいは津波に付随して原発事故が起きれば、救援・復旧活動への影響は避けられない。

図 2:富士山宝永噴火絵図「夜ル乃景気」

また、表1の宝永地震の欄にあるように、富士山あるいは他の火山の噴火を伴うおそれも否定できない。地震と噴火の因果関係が科学的に証明されたわけではないが、宝永時代の富士山噴火(図2)に関する内閣府の調査委員会報告書は、地震の衝撃が富士山地下のマグマだまりを突き上げ、噴火の引き金になった可能性を指摘している[10]。静岡、山梨、神奈川の3県と国、有識者で組織する「富士山火山防災対策協議会」の最新想定(2021年3月)によると、富士山が噴火した場合、約3時間後に東京都心でも降灰が起こり、最大10cm堆積する。降灰により、送配電機器・施設をショートさせ、広範囲にわたり、長期間の停電を引き起こす。レールと送配電線の通電ができないため、鉄道も停止する。水質汚染も急速に広がり、上下水の処理能力を超え、生活用水の確保が困難になる[11]。さらに、溶岩は静岡、山梨両県にとどまらず、神奈川県の相模原市や小田原市まで到達する。東名高速に流れ出て、首都圏と関西圏を結ぶ交通の動脈が遮断される。結果、首都機能は喪失状態になり、政府による災害対応の指揮に多大な影響を与える。表1の昭和東南海地震のように、戦時、有事下において大規模自然災害が発生する可能性もあり、複合災害の想定とその対策は、今後の重要な検討課題である。

複合災害を想定した備えを

これまでに指摘した被害想定を見ると、原発の防災計画、南海トラフ地震、および富士山噴火を想定したハザードマップは別個に作成されている。それぞれの視点を統合し備えを強化することが欠かせない。とりわけ、複合災害時は被災地への交通が遮断され、域外からの救助隊派遣が停滞するなど、災害対策基本法上の関係機関による連携が困難になることが想定される。東日本大震災で、厚労省が所管する災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣実務にあたった阿南英明氏(現・神奈川県立病院機構理事長)は「医療機関は食料や必要資材、酸素・電気など、長期間十分な支援がないことを前提に、自力で医療提供を継続できるように備蓄を強化し、訓練をしなければならない」と強調する[12]。今回の臨時情報を契機に、複合災害を視野に入れ、備えの実効性を向上させる取り組みが欠かせない。

(2024/10/15)

脚注

- 1 気象庁「南海トラフ地震に関連する情報」2024年8月15日。

- 2 同上。

- 3 内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について(定量的な被害量)」2019年6月; 内閣府政策統括官(防災担当)「南海トラフ巨大地震の被害想定について(経済的な被害)」2019年6月。この他に内閣府が両方の報告書を3分弱の映像にまとめた「南海トラフ巨大地震編 被害想定の全体像編」が簡潔で分かりやすい。

- 4 気象庁「南海トラフ地震とは」2024年10月8日アクセス。

- 5 同上。

- 6 気象庁「南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件」2024年10月8日アクセス。

- 7 脚注3参照。

- 8 例えば、「津波防災の日 各地で南海トラフ巨大地震を想定した訓練」NHK、2023年11月。

- 9 内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について(建物被害・人的被害)」2019年6月、14-29頁。

- 10 内閣府「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 1707 富士山宝永噴火」2006年3月、1-3頁。

- 11 富士山火山防災対策協議会「富士山ハザードマップ(改定版)検討委員会報告書資料編」2021年3月。

- 12 筆者の聞き取りに対する回答。2024年9月25日。阿南氏は笹川平和財団「緊急事態法制研究会」の委員を務める。