1.原子力分野における西側諸国の苦悩

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻後、ロシアの主要な収入源であるエネルギー分野への制裁が強化される中、同国の原子力部門が世界での影響力を強めている。西側諸国は天然ガス、石油の段階的禁輸で足並みをそろえたものの、原子力分野は制裁の対象外になっているためである。

制裁できないのは、核燃料製造の初期工程であるウラン濃縮において、後述の通りロシアが世界シェアの50%近くを占め、米国や欧州連合(EU)諸国、特に中・東欧のロシア依存が高いことが一因である。こうした核燃料加工や原子炉の輸出により、ロシアは侵攻前に年間1兆円を超える収益を得ていたが、侵攻後も原子力分野の業績は15%の増益が予想されるなど好調を維持し[1]、戦費財源の一つとなっている。加えて、「次世代炉」と総称される小型モジュール炉(SMR)や高速増殖炉用の核燃料加工は、現在、世界で普及している通常の原子炉用燃料に比べ、特殊な工程が必要で、ロシア企業が市場を独占している。ロシアによる国際原子力市場の支配は将来にわたって継続する気配である。

米国は現状のままでは、ロシアの戦費が枯渇しないばかりか、核燃料供給を外交の武器にされ、安全保障上の脅威になると警戒を強め[2]、原子力分野におけるロシア依存の脱却を図る方策を展開し始めた。日本もウラン濃縮技術を持つ数少ない西側諸国の一員として、世界レベルでの核燃料の供給体制の在り方を議論しておく必要がある。

本稿ではまず、原子力分野のロシアの実力を分析するとともに、日米欧のウラン濃縮、核燃料の供給状況を検証する。最後に、米国が呼びかける供給網構築の可能性と日本の役割を考察する。

2.ウラン供給におけるロシアの圧倒的存在感

(1) ウラン供給におけるロシアの実力

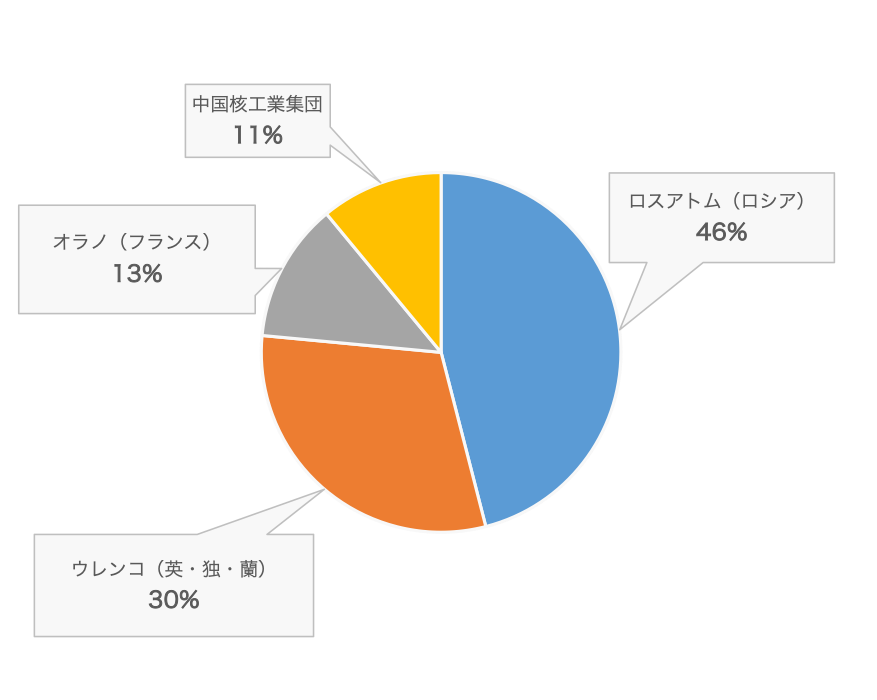

原子力の民生利用には、ウラン濃縮の工程が欠かせない。天然ウランは、核分裂して膨大な熱エネルギーを放出するウラン235の含有量がわずか0.7%であり、残りは核分裂しにくいウラン238で構成される。そのため、そのままでは核燃料として使えず、ウラン235を238から分離し、割合を3~5%にまで濃縮する加工が必要である[3]。このウラン濃縮において、ロシアの原子力国策会社「ロスアトム」系の企業が50%近いシェアを占めている事実から、ウラン供給におけるロシアの役割が極めて大きいことがわかる(図1参照)。

2000年代前半まで、世界におけるウラン濃縮は、イギリス、ドイツ、オランダの連合企業体であるウレンコが主導してきた。しかし、ロシアは量産しやすい小型の遠心分離機を幾重にも積み重ねてウラン235をより効率的に抽出する手法を開発してコスト削減に成功し、2010年以降、一気に世界シェアを拡大した[4]。特にロシアと隣接するEUでは、旧共産圏でソ連の影響力が強かった中・東欧のハンガリーやチェコを中心に、ロシア型加圧水型軽水炉(VVER)と呼ばれる原子炉が計20基運転され、ロスアトム系企業の濃縮ウランを加工した核燃料を使用している。

図1を工場別生産量に置き換えれば、表1のようになる。ウラン濃縮分野における世界事情がより鮮明になる。具体的には、ウレンコ製の遠心分離機が欧州から米国にかけて広く分布しているものの、生産量ではロスアトムが上回り、ロシアがウラン濃縮の主導権を握っているのがわかる。さらに、各国で研究・開発段階にある「次世代炉」と総称される新しい原子炉には、ウラン235の割合を20%弱まで高めた高純度低濃縮ウラン(HALEU)を使用した核燃料が必要である[5]。このHALEU工程を手がけ、商用販売しているのは、現在、世界でロスアトム系の1社だけである。

これらの事実は、欧米がロシアに原子力分野の制裁を科すことができない大きな要因になっている。日本はウラン濃縮や核燃料の調達においてロシアに依存していないものの、原子力分野での対ロ制裁は実施していない。

表 1: 世界のウラン濃縮工場

| 企業名 | 所在地 | 遠心分離機 | 生産量(tSWU/年) |

|---|---|---|---|

| ルイジアナエナジーサービス | 米国 | ウレンコ製 | 3,200 |

| オラノ | フランス | 同上 | 7,500 |

| ウレンコ・オランダ | オランダ | 同上 | 5,400 |

| ウレンコ・ドイツ | ドイツ | 同上 | 4,100 |

| ウレンコ・イギリス | イギリス | 同上 | 4,900 |

| トベル・フュエル | ロシア | ロスアトム製 | 27,000 |

| 中国核工業 | 中国 | 同上 | 7,000 |

| 日本原燃 | 日本 | 日本原燃製 | 1,050 |

出典)日本原燃株式会社パンフレット「六ケ所ウラン濃縮工場」2018年などを参照に筆者作成(日本原燃のウラン濃縮工場は現在、運転休止中)

(2) 原子力分野のロシアの収益

その結果、ロシアはウラン濃縮とそれに基づく原子炉用燃料の加工だけで、年間10億ドル(約1,400億円)の収益を上げている。さらに、表2にあるように、原子炉の輸出市場でも、主導権を握っている。2012-2021の10年間に輸出された原子炉のうち60%超がロシア製である。

表 2: 世界の原子炉輸出動向(建設開始ベース)

| 年度 | 原子炉輸出国(原子炉基数) | 導入国 |

|---|---|---|

| 2012 | ロシア(1) | 中国 |

| 韓 国(1) | UAE | |

| 2013 | ロシア(2) | 中国、ベラルーシ |

| 韓 国(1) | UAE | |

| 2014 | ロシア(1) | ベラルーシ |

| 韓 国(1) | UAE | |

| 2015 | 中国(1) | パキスタン |

| 韓 国(1) | UAE | |

| 2016 | 中国(1) | パキスタン |

| 2017 | ロシア(3) | インド(2)、バングラデシュ(1) |

| 2018 | フランス(1) | イギリス |

| ロシア(2) | トルコ(1)、バングラデシュ(1) | |

| 2019 | ロシア(1) | イラン |

| フランス(1) | イギリス | |

| 2020 | ロシア(1) | トルコ |

| 2021 | ロシア(2) | 中国 |

出典)The Power Reactor Information System, IAEA, 2022を参照に筆者作成。

ロスアトムの2021年度収益は年間90億ドル(約1兆2,600億円)に達する[6]。ウクライナ侵攻後も原子力分野は競争力を失わず、22年度は前年度比15%増の収益を見込んでいる[7]。

核不拡散の専門家や政策立案経験者で組織する米国のシンクタンク「Nonproliferation Policy Education Center」(NPEC)のヘンリー・ソコルスキー氏は「原子力部門の収益が核兵器を含むロシアの軍備増強に使われているのは明らかであり、ウラン濃縮や核燃料のロシア依存だけでも早急に解消するべきだ」と訴える[8]。

3.ロシア依存脱却の方策

(1) 困難な濃縮ウラン調達先の切り替え

ソコルスキー氏の主張自体は、多くの国が同調している。ロシアによるウクライナ侵攻後、フィンランドやチェコ、スロバキアでは、核燃料の調達先を米国などに切り替えることを検討する動きが相次ぎ、一部は実現した[9]。しかし、原子力市場の契約慣行により、早期の調達先変更は容易でない。ウラン濃縮や核燃料は通常、5-10年の長期契約で取引され、契約期間中に打ち切れば、ロスアトムから多額の賠償を請求される恐れがある。そのため、EUにおいて、欧州議会には制裁を求める声が強いものの、執行機関である欧州委員会は踏み切れないでいる[10]。

(2) 動き出した米国

一方、米国・バイデン政権は具体策に乗り出している。濃縮ウランのうち、HALEU生産に参入する企業へ1億5,000万ドル(約220億円)の補助金を支出することを決めた[11]。HALEUの市場規模はまだ小さく、ロシアの収益源に打撃を与えるには至らないが、この政策を実施する背景として、二つの要因がある。

一つは図1,表1、2に示したように、現状の国際原子力市場におけるロシアの圧倒的な支配力を考慮したことである。バイデン政権は次世代炉に欠かせないHALEUの自給体制構築に焦点を絞った。

もう一つは、米国および西側諸国にとって、国際原子力市場のロシア(および中国)による支配が強まれば、安全保障上の問題になることである。市場支配力が強まるにつれ、国際原子力機関(IAEA)など、国際規約を策定する場での発言権が増す。次世代炉までロシアに市場を支配されれば、同国に都合のいいように、核物質の移動や管理に関する国際規則が策定されることになりかねない[12]。

HALEU生産に対する米国政府の補助金申請のウェブページを見ると、「ロシア」の名指しこそ避けているものの、「HALEUの供給力が欠如したままでは、次世代炉の商用化にとって重大な障壁となる」と危機感を訴えている[13]。事業者側も事情を承知しており、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が出資する次世代炉開発会社Terrapower社は、ロシアのHALEUを購入する予定を停止し、「次世代炉の稼働を2028年から少なくとも2年間延期する」と表明した[14]。

しかしながら、米国一国でこの問題を解決できないことは明白である。HALEUの生産に欠かせない遠心分離機を供給できる企業は米国内に存在しないためである(表2参照)。こうしたことから、米国の助成策は同盟国にも検討を促すことにつながっており、西側諸国で遠心分離機を自給できる立場にあるウレンコと日本原燃の動向に関心が集まっている。

4.ロシア依存の低減に向け、日本の役割を考察する

こうした国際原子力市場の情勢下、日本に何ができるだろうか。筆者は以下の三つの理由から米国政府の公募に応じ、日本もHALEU供給体制確立の一助になることを検討すべきであると考える。

一つは技術上の課題や国内外の制度上の問題を日本がクリアしていることである。日本は遠心分離機を供給できる技術を有する数少ない西側諸国の一員である。また、HALEUはウラン235の割合が20%未満であり、軍事転用が懸念される20%超ではないため、原子力規制委員会の審査を受け、IAEAに事前通告し、ウラン濃縮工場の査察に関する取り決めに合意すれば、生産を開始できる。

次に、本件は安全保障の問題である。ウラン濃縮や核燃料の調達、特に将来、脱炭素社会実現の一翼を担う可能性がある次世代炉分野において、外圧に左右されないよう、自国あるいは同盟国間で供給体制を築くことは重要である。実際、日本は米国とこうした見解を共有しており、2022年1月、次世代炉の開発協力に関する覚書を締結している[15]。次世代炉用の燃料供給をロシアに依存したままでは、覚書が絵に描いた餅になりかねない。また、戦後一貫して、核不拡散、および核物質の国際管理体制の確立に尽力してきた日本は、今後も核不拡散に関する国際規約の策定において、影響力を保持する必要がある。

最後に、経済合理性の観点からも、HALEU生産は利点を有する。青森県六ケ所村の核燃料再処理施設の一角にあるウラン濃縮工場は年間1,050 tSWU[16]の濃縮能力しか有しない(表1参照)。現行の原子炉に使う核燃料用に出荷しても、9基分程度にとどまる。国内には、運転可能な原子炉が30基以上あり、国内分の3割弱しか供給できないため、価格競争力がない。付加価値の高いHALEU生産を手掛ければ、収益向上が期待できる。

写真 1:ウラン濃縮施設がある青森県六ケ所村・核燃料再処理施設(筆者撮影)

日本核物質管理学会の重鎮の一人は筆者に対して「HALEUのロシア依存から脱却するために、ウレンコへの依存が過度に強まることを米国は望んでいない。原子力技術の高さを示すことができ、同盟国間でバランスのいい供給体制を構築することにもつながるため、日本はHALEU生産への参入を検討するべきではないか」と述べたことがある[17]。

しかし、実現への道は容易でない。原子力利用への信頼回復が不可欠だからだ。2011年の東京電力福島第一原発事故により、日本における原子力利用は国民の信頼を失った。日本原子力文化財団の「2022年度原子力に関する世論調査」によれば、「今後、原子力発電の安全を確保することは可能である」との質問に対し、肯定的な回答は25.1%にとどまる。六ケ所村を基軸とする核燃料サイクル政策への肯定的意見はわずか18.8%である[18]。事故のリスクに加え、原発で使用された核燃料を最終処分する場所も決まらない中、事故から12年を経ても、原子力利用への国民の不信は根強い。

日本を含む西側諸国が保有する技術や設備を持ち寄って対応策を講じなければ、国際原子力市場のロシア支配は将来にわたって継続する可能性が高い。一方で、対抗策を実現するには、原子力利用への信頼回復に向けた取り組みが欠かせないのが実情である。

(2023/07/07)

*こちらの論考は英語版でもお読みいただけます。

こちらをクリックすると外部サイトにジャンプします。

脚注

- 1 “Russia's Rosatom sees 2022 exports growth at 15%,” Euronews, December 26, 2022.

- 2 “Insight: America's new nuclear power industry has a Russian problem,” Reuters, October 21, 2022.

- 3 「ウラン濃縮とは」日本原燃ウェブページ。

- 4 須藤收「海外ウラン濃縮企業動向」日本原子力研究開発機構(JAEA)原子力海外トピックス、2013年3月14日。

- 5 現在、世界で広く普及している軽水炉と呼ばれる原子炉は、核分裂し、熱エネルギーを発するウラン235の割合を5%に濃縮した燃料を使用する。これに対し、次世代炉用の燃料は高純度低濃縮ウラン(HALEU)を使用するため、ウラン235の割合を19.9%程度までに高める特殊な工程が必要である。日本核物質管理学会の岩本友則事務局長によると、HALEUの加工、製造を手掛けるのは現状、ロシア企業1社のみである。

- 6 Rosatom “For Journalists.”

- 7 脚注1参照

- 8 Henry Sokolski “Stop funding Russia’s nuclear weapons,” THE HILL, November 13, 2022.

- 9 “Westinghouse Reinforces its Commitment to Energy Security in Czech Republic,” Westinghouse Press Release, March 29, 2023.

- 10 “Sanctions against Rosatom,” European Parliament Question for written answer E-000068/2023 to the Commission, January 11, 2023.

- 11 Office of Nuclear Energy “Inflation Reduction Act Keeps Momentum Building for Nuclear Power,” September 8, 2022.

- 12 笹川平和財団『原子力民生利用における中国・ロシアの台頭:グローバルな核不拡散体制の強化と日本の役割』2021年4月。

- 13 “Request for Information (RFI) Regarding Planning for Establishment of a Program To Support the Availability of High-Assay Low-Enriched Uranium (HALEU) for Civilian Domestic Research, Development, Demonstration, and Commercial Use,” Federal Register, December 14, 2021.

- 14 Terrapower “Nuclear Energy Needs a Domestic HALEU Supply Chain,” August 12, 2022.

- 15 日本原子力研究開発機構ほか「カーボンニュートラル実現に貢献するナトリウム冷却高速炉技術に関する日米協力の推進について」2022年1月27日。

- 16 SWUはSeparative Work Unitの略で、分離作業単位を表す。主にウラン濃縮において天然ウランから濃縮ウランを製造する際に必要な作業量を示す指標として使われる。重量がトンの場合には、tSWUと表記される。「SWU」日本原子力研究開発機構(JAEA)。

- 17 2023年5月21日~25日、ウイーンで開催された「世界核物質管理学会 (Institute Nuclear Material Management)年次総会」の期間中、筆者のインタビューに答えた。

- 18 日本原子力文化財団「原子力に関する世論調査(2022年度)」。