東ティモールは、21世紀に入って独立した数少ない国である。当時わずか92万人ほどのひとつの地域であった東ティモールは[1]、人口2億人を超える大国インドネシアに独立闘争を挑み、独立を勝ち取ったというユニークな歴史を持つ。東ティモールは、ポルトガル植民地時代、およびその後のインドネシア占領時代に、極度の飢餓や数多くの暴力事件を経験したが、そのような歴史を乗り越え、独立に至ったという点で「独立のモデルケース」と見ることが出来よう。

2002年の独立から20年あまりを経て、東ティモールはどのように変化してきたのか?筆者は、2023年9月から2025年3月まで東ティモールに滞在し、現地の人々の目線で社会の変化を見てきた。かかる経験を踏まえ、独立以降の進展と課題を振り返るとともに、東ティモールの独立から得られる示唆について検討する。

独立以降の東ティモール

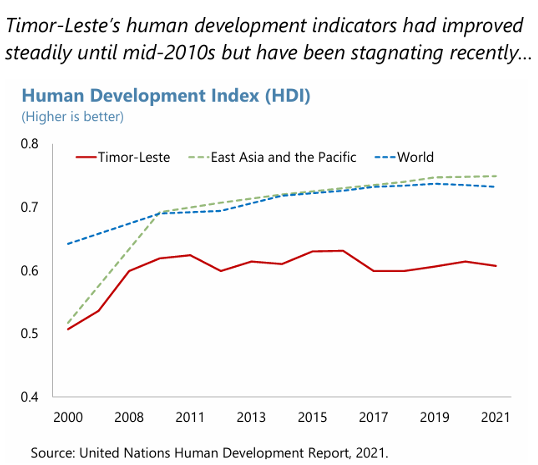

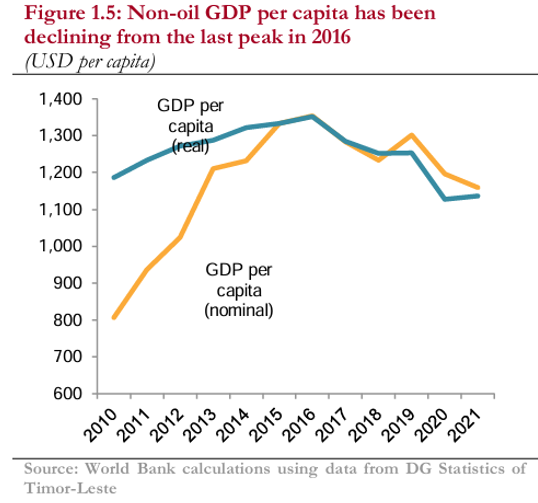

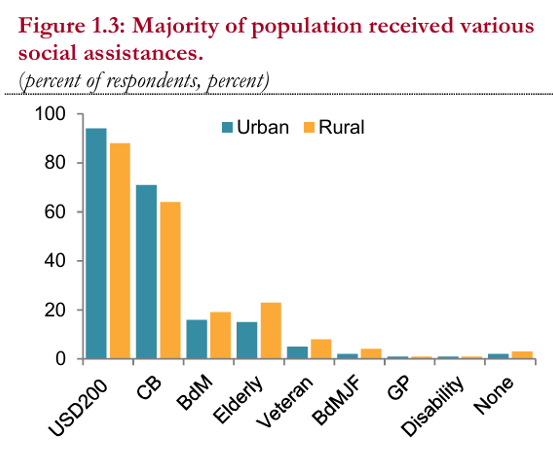

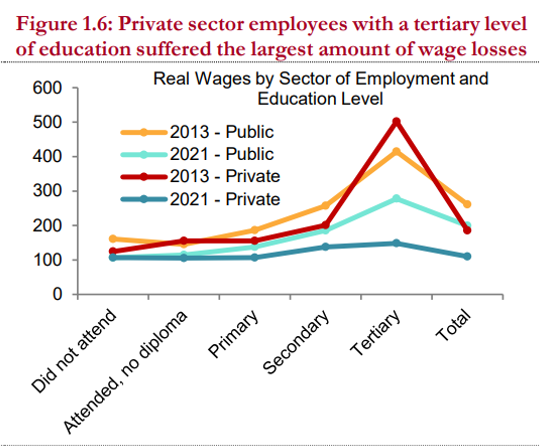

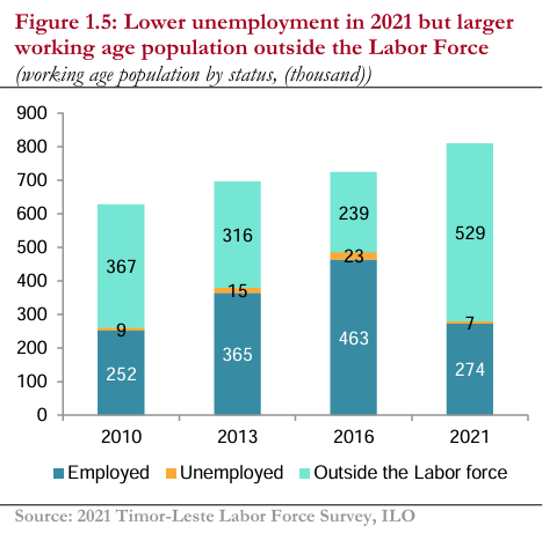

東ティモールでは、独立以降、しばらくは順調に発展し、社会経済環境が大幅に改善した。例えば、多くの学校施設が独立前に破壊されたが、独立後、再建が進み、初等教育の就学率は2008年には83%、2011年には92%に向上した[2]。しかしながら、東ティモールで最後の国連PKOとなった国連東ティモール統合ミッション(UNMIT)が撤収した2012年頃から、徐々に社会経済状態が停滞ないし後退している。例えば、平均余命、教育、識字、所得などの状況から「国民の豊かさ」を測る「人間開発指数」は2010年代半ばから停滞し(図1参照)、石油収入を除いた1人当たりGDPは2016年をピークに低下している(図2参照)。これ以降、貧困者向け補助金、食糧配給(Cesta Basica)など、様々な社会保障制度が広く国民に提供されたが(図3参照)、平均賃金は2013年から2021年にかけて公共部門でも民間部門でも低下している(図4参照)。また労働生産人口のうち、実際に働いている人々の割合は、2016年から2021年にかけて減少している(図5参照)。国家収支を見ると、収入の約83%は石油基金由来であるが[3]、現在、石油の採掘は終わっており、今の予測では2035年に石油基金の余剰はなくなる見込みである[4]。

図1:人間開発指数の推移

出典:IMF, “Democratic Republic of Timor-Leste: 2023 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Democratic Republic of Timor-Leste,” February 27, 2024.

図2:1人当たりのGDPの推移(石油由来分を除く)

出典:World Bank, “Timor-Leste Economic Report,” December 2022.

図3:補助金等の支給

✓ 一律200ドルの給付(2022年12月実施)は国民の約9割が受給

✓ 食糧配給(Cesta Basica(CB)2020年実施)は国民の6割以上が受領

出典:World Bank, “Timor-Leste Economic Report,” January 2024.

図4:賃金の変化

出典:World Bank, “Timor-Leste Economic Report,” July 2024.

図5:労働参加率の推移

✓ 2021年時点で、労働参加率は約3割

出典:World Bank, “Timor-Leste Economic Report ,” July 2023.

停滞の原因は何か?

東ティモールは独立して20年以上が経つものの、政府の行政運営能力が十分ではなく、①各省庁において具体的な事業計画を立案し、実行することが不十分であること、また②公務員の業務に対する評価制度が不十分で、効果的・効率的な事業を行なうインセンティブが機能していないことが主な原因としてあげられる。

行政運営能力が向上しない原因の一つとして、言語政策およびそれに基づいて形成される教育・人材育成制度の課題がある。独立と同時に、公用語がインドネシア語(バハサ)からポルトガル語とテトゥン語に変更されたが[5]、国語の変化に社会が対応できず、教育セクターではポルトガル語が話せず、教師としての指導能力・経験が不十分な教員が教育を行なう体制が出来てしまった。これは国としての教育・人材育成体制に深刻な課題となっている。また政府が行なう公共サービス事業として、人々の生活に不可欠な保健やインフラ整備等についても、質・量ともに不十分な状態が続き、その結果、経済成長や投資誘致が進まず[6]、石油資源に依存しない社会経済システムが構築できていない。

東ティモールは周辺諸国と比較しても1人当たりでは多額の援助を国連や諸外国から得ているが[7]、このような海外からの支援を自らの成長に結びつけることが出来ていないのである。独立前後から多大な支援を受けてきたが、自律的な国家運営モデルを作るというより、海外からの援助に依存して国家運営を行なう体質ができあがってしまったと考えられる[8]。

発展に向けた取り組みと今後の課題

このような中、現在、注目すべき改革が進められている。公務員制度改革と国家開発事業のモニタリング・評価制度の導入である。前者については、公務員制度委員会(Civil Service Commission)が中核となり、高い職務意識を持ち、効率的・効果的な業務を行なう公務員を育成する制度の導入が検討されている[9]。各公務員の目標管理・成果管理を徹底し、昇進・賞罰等の人事措置を明確な規律の下で実行するものである。後者については、国家財政管理プロセスを強化し、事業の実施をモニタリングするだけでなく、事業の質・成果についても監理・評価を実施することで、透明性が高く、効果的・効率的な財政運営、公共事業の実施を目指すものである[10]。この二つの取り組みは、相互に連動することにより、ガバナンスの質の向上に飛躍的な成果をもたらすことが期待される。

一方、東ティモールでは、USAIDが活動を停止し、また国連も米国による各国連諸機関への拠出金の大幅な削減・停止措置により、これまで実施してきた規模の援助が出来なくなることが懸念される。EUも、援助方針の見直しを進める中で従来の規模の援助を実施するか不明である。援助環境が大きく変わった今、東ティモールは、独立から現在に至るまでに作られてきた外部の援助機関に依存する体制を見直し、自らの力で国を運営していくことが必要である。

東ティモールでは2035年頃、財政危機の到来が予測されるが、それまでに財政を立て直し、自立発展的なモデルを構築、実践することが出来るであろうか。ニューヨークタイムズのスイ・リー・ウィー氏は、2025年2月に出した現地ルポで、「(独立により)主権を勝ち取ることと、国家を運営することは、別物である」、「独立を応援してきたが、独立しても何も変わらなかった」という東ティモールの人々の失望の声を掲載している[11]。独立に夢をかけた東ティモールの人々の失望を希望に転換できるかは、東ティモール人自身の手にかかっている。しかし、独立を選択した国として、自らの力で前進、解決する以外に道はないことを理解する必要がある。

東ティモールの独立プロセスから何を学ぶべきか?

まず指摘したいのは、自決権の尊重(独立の希求)と、独立後の自律的なガバナンスは別次元で考えるべきという点である。独立に向けた強い意思があったとしても、そのグループが、よりよい公共サービスを提供出来るとは限らない。国を運営し、政治社会経済のあらゆる側面でよりよい公共サービスを国民に提供することは、容易なことではないからである。また、小グループが独立を希求した場合、小グループであるがゆえに内部の合意形成は容易に出来るかもしれないが、人口規模が小さくスケールメリットが小さいため、一国として国家運営を行なうことは困難になることがある。例えば、一国で医師や弁護士などの特殊技能職の人材育成を行なおうとしても、就業機会が限られているため、持続的に高等教育機関で人材育成をすることは容易ではない。このようなリスクも国家運営上、考慮すべき課題である。

また東ティモールの独立プロセスを振り返ると、東ティモールが独立出来た要因として、①独立を主導したリーダーの強いリーダーシップ、②諸外国、特に超大国の支持(または独立を妨害しないこと)、③国連による機動的・効果的な支援の3つの要素が揃ったことが指摘できる。①に関して、東ティモールでは、ラモス・ホルタやシャナナ・グスマンなど、独立を主導したリーダーは、卓抜したリーダーシップや戦略性、行動力を持っており、これが独立の原動力となった。②に関して、東ティモールで独立の機運が高まった1990年代は、冷戦終結直後であり、米ソ対立がなくなり、国際社会が分裂していない状態であった。また国際社会が分裂せず、各国間の緊張状態が比較的低い国際環境の下、東ティモールの独立は、当時のどの超大国にとっても、国益に反するものではなく、それ故に独立を妨害するインセンティブが働かなかったことが挙げられる。③に関して、1990年代は、冷戦終結直後で、国連安全保障理事会の常任理事国間での対立が殆どなく、これを背景に、国連システムをはじめとする多国間主義(マルチラテラリズム)を国際社会全体で支えるモメンタムが存在した。このような時代背景の下、国連PKOをはじめとする国連システムは、潤沢な予算を持ち、また意思決定の主導権を国連自身が握ることができ、機動的かつ効果的なオペレーションを東ティモールの独立前から独立後に至るまで一貫して行なうことが出来た。このように、これら3要素がすべて揃ったことが、東ティモールが独立できた主要因である。東ティモールの独立は、民族自決権などの人権概念や人道主義などの普遍的価値を尊重しようとするモメンタムが国際社会全体に存在した、当時の時代背景の産物であったと言うことが出来よう。

翻って、現在の国際情勢を俯瞰すると、米国とロシア、中国等との間で緊張状態が高まり、国連安保理等の場で、国際社会全体のコンセンサスビルディングが難しくなっている。国連PKOは、紛争が各地で発生しているにも関わらず、2017年のハイチへの派遣を最後に、新規の派遣決定は現在まで行なわれていない[12]。また援助動向を見ると、米国がUSAIDの活動を停止し、国連等の国際機関への拠出金を大幅にカットしている。欧州でも、海外援助を自らの国益に直結するよう見直す動きが高まっており、海外援助の方針・政策と援助量が大きく変化するさなかにある。このような状況下では、東ティモールの独立プロセスで見られたような、国連や諸外国による機動的かつ有効な独立支援は、今後、期待できないかもしれない。

現在も、バルティスタン(パキスタンの一地域)[13]、ソマリランド(ソマリア連邦の一地域)、ブーゲンビル[14](パプアニューギニアの一地域)など、各地で分離独立運動が行なわれているが、このような状況を考えると、分離独立より、一国内で共存できるシステムを目指すことが、現実的な解決策かもしれない。もっとも、かかる共存システムは、国内のマジョリティがマイノリティの声を聞き、政策や行動に反映する意思・能力を有しているかどうか、また双方が満足のいく政治社会体制を構築出来るか否かにかかっている。世界各国で排外主義が隆盛を極める中、共存社会の実現は、これまで以上に難しい課題となっている。しかし一方で、現在の国際社会では、共存社会の実現がこれまで以上に重要性を増している。今後、この共存社会をいかに実現していくのか、検討を深め、実践していくことが必要である。

(2025/08/18)

*こちらの論考は英語版でもお読みいただけます。

Self-Determination and Governance —What Should We Learn from Timor-Leste's Independence?

脚注

- 1 Timor-Leste population,” POPULATIONOF.Net, Accessed August 8, 2025.

- 2 “School enrollment, primary (% net), Timor-Leste,” World Bank Data, Accessed August 8, 2025.

- 3 General State Budget for 2025,” Ministry of Finance, Timor-Leste, Accessed August 8, 2025.

- 4 General State Budget for 2025,” Ministry of Finance, Timor-Leste, Accessed August 8, 2025. なお、新たな油田としてグレーターサンライズ油田の開発が検討されているが、2035年までに採算ラインに載せることはかなり難しいと考えられている。

- 5 独立以降、ポルトガル語とテトゥン語が第1公用語、インドネシア語(バハサ)と英語がWorking Language(第2公用語)に指定され、学校では、独立前まで使用されていたインドネシア語が使用できなくなった。しかしながら、独立直後、ポルトガル語が使える人々はごく一部に限られており、今でもなお、公用語であるポルトガル語が理解できる国民は多くないといわれている。

- 6 世界銀行の”Doing Business 2020”レポートでは、東ティモールのDoing Business ランキング(ビジネスのしやすさランキング)は190カ国中181位である。“Doing Business 2020” World Bank, 2020, p.16.

- 7 筆者が世銀データベースのデータに基づき、1人当たりODAの受給額を試算したところ、2013年から2022年まで東南アジア諸国の1人当たり平均は年間100ドル以下であるのに対し、東ティモールは、1人当たり200ドルであった。

- 8 例えば、いくつかの省庁で、外国の援助機関が実施する施設建設が完了した後も、東ティモール側実施機関への施設の引き渡しを延期し、引き続き外国の援助機関による施設の運営を求める事例が散見された。他の途上国では見られない現象である。

- 9 “Government suspends recruitment of new civil servants,” Tatoli, May 7, 2025.

- 10 “Government Celebrates Two Years in Office with Ongoing Structural Reforms and Commitment to Sustainable Development,” Government of Timor-Leste, July 2, 2025.

- 11 Sui-Lee Wee, “The Growing Pains of Asia’s Newest Country,” The New York Times, February 16, 2025.

- 12 El-Ghassim Wane et al, “The Future of Peacekeeping, New Models, and Related Capabilities,” United Nations, October 2024, p.8.

- 13 “Militants thrive amid political instability in Pakistan,” ACLED, December 12, 2024.

- 14 Marcus Ray, “Bougainville Continues Its Struggle For Independence,” The Diplomat, March 17, 2025.