日本の掃海活動参加は停戦が必須の前提条件か—ホルムズ海峡の機雷除去を巡って

Contents

米海軍第 5艦隊が主催する最大規模の国際対機雷戦訓練(IMCMEX 12: International Mine Countermeasures Exercise 2012)は、ペルシャ湾において 9月 16日から 27日の間実施され、海上自衛隊の掃海部隊(掃海母艦「うらが」、掃海艦「はちじょう」)を含む 30カ国の海軍が参加した。この訓練の使命は、対機雷戦能力を用いて通商及び通航の自由を維持するため、国際社会と共に協力し活動することとされており 、国際的な通商路の要衝(チョークポイント)の1つであるホルムズ海峡を念頭に置いた訓練であることが容易に想像される。我が国の掃海部隊が、往返に約 2カ月も要するペルシャ湾での訓練に 2年連続して参加する意義は、当然のことながら石油輸送路であるペルシャ湾の安全維持が重視されているからであろう。

しかしながら、この訓練への海上自衛隊の参加を報じた我が国の新聞報道の中には、イランがホルムズ海峡封鎖を宣言した場合、現状では掃海活動に参加できないなど法律上の問題も残ると指摘し、日本が機雷除去に参加できるのは湾岸戦争後と同様に、戦闘行為停止後の「遺棄機雷」の除去に限定されるとしたものがあった。この記事に限らず、最近では、ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合の我が国の措置として、停戦が成立していることを前提に遺棄された機雷の除去なら可能だとする考え方が、現行法上の解釈として至極当然の如く語られている。しかし、この前提は「停戦が成立していなければ遺棄機雷の除去すらできない」という極端な誤解を生じる可能性もあり注意を要する。

イランがホルムズ海峡を機雷封鎖する可能性が依然、排除できない状況であることから、以下に、過去の国会答弁、朝鮮戦争当時に朝鮮水域及び我が国周辺海域で実施された掃海の先例などから、我が国が機雷除去に参加する場合、停戦が必須の前提条件がどうかを考察しておきたい。

1.過去の法的検討

ペルシャ湾方面での機雷の除去に関しては、日本政府として少なくとも過去に 2度は法的な面を含め検討してきた。そして、その法的な解釈は、今日も変わっていない。

最初は、イラン・イラク戦争末期の昭和 62年(1987年)に、ペルシャ湾内外で触雷被害が続出し、米国から日本に掃海艇派遣が打診された時である。当時の第 3次中曽根康弘内閣は「除去する機雷が公海上に遺棄されたもので、我が国の船舶の航行と安全に障害を与えているという二点が満たされていれば、機雷の除去は武力行使に当たらない。自衛隊法第 99条(現在の第 84条第 2項)による海外派遣は可能である」との解釈を示した。ただし、当時は戦争中であり、後藤田正晴内閣官房長官の反対もあったことから政治判断として派遣するに至らなかった。この件につては、第 109回国会衆議院内閣委員会第 6号(昭和 62年 8月 27日)の会議録の中の和田一仁委員と中曽根総理の遣り取りとして詳述されている。またこれに関連するペルシャ湾の安全航行確保問題に関する質問主意書 及び政府答弁書 がある。

2度目は、湾岸戦争直後の平成 3年(1991年)であり、ペルシャ湾への掃海部隊派遣に際しての検討である。この時も遺棄機雷の除去と停戦との関連が国会で議論されている。第 120回国会参議院内閣委員会第 8号(平成 3年 4月 25日)の会議録によれば、内閣法制局も自衛隊法第 99条の機雷の除去等は戦時、平時を問わない規定との解釈を示している 。ただし、答弁のなかで「遺棄された機雷になったかどうかということの判断の一つのメルクマールとして戦時か平時かということが大きな要素になる」という見方を示したことに加えて、「戦時においては機雷の除去が武力の行使になる場合もあり得る」と補足したことなどから、先の新聞報道に見られる誤解に繋がったのだと考えられる。この時の派遣は自衛隊創設以来初めてとなる実任務のための海外派遣であったことから、恐らく国民的な理解を得る上でのレトリックとして平時であることが強調されたのだろう。しかしながら、こうしたことが既成概念となって後々に選択肢の幅を狭めてはならないと思う。

遺棄機雷の除去は停戦が必須の条件かとの問いへの答えは、否である。

2.遺棄機雷の判断はどうすべきか?

平時の場合は問題ないが、では、戦時にはどうすべきかが問題である。

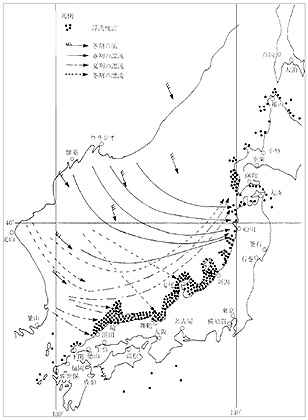

「日本海方面浮流機雷漂着状況」

出典:「航路啓開史」別紙第35,p191

朝鮮戦争中及びその後数年間、上記地図が示すように、ソ連製の機雷が我が国の周辺に多数漂着し被害を与えた。この時、当然ながら我が国は沿岸、領海(当時は 3カイリ)及び周辺海域の公海上で機雷の除去を行っている。因みに日本国憲法の公布は昭和 21年(1946年)、朝鮮戦争は、我が国が占領下にあった昭和 25年(1950年)に勃発してから 28年(1953年)までであり、停戦成立の前年の昭和 27年(1952年)に我が国は主権を回復していた。当時は遺棄機雷の概念もなくその解釈の必要もなかったが、この時の機雷除去が、憲法に抵触する可能性がある「武力の行使」だったとは誰も考えなかったし、今でもそうであろう。当時の掃海部隊に課せられた使命は、我が国の通航船舶の安全並びに沿岸住民の生命及びその財産を守るため、我が国の沿岸及び周辺海域に漂着した浮流機雷を除去するということであり、我が国の主体的な判断に基づくものだった。

遺棄機雷の判断はどうすべきかとの問いへの答えは、この歴史的な先例の中に示唆するものがある。

前述の第 109回国会衆議院内閣委員会第 6号(昭和 62年 8月 27日)において中曽根総理は「例えば日本海、舞鶴の沖で、公海上でそういう障害が起きた場合に海上自衛隊が除去する、こういうことはもちろん合法であります。・・ペルシャ湾においても、・・法的にそう差があるとは思わない」と答弁している。さらに、第 120回国会参議院内閣委員会第 8号(平成 3年 4月 25日)では政府委員の大森政輔内閣法制局第1部長が、ペルシャ湾沿岸国の領海内における遺棄機雷の除去について「領海国の同意があれば公海上における機雷の除去と法的には同じ評価を受けるものである」と答えている。

ホルムズ海峡は最狭部が 21カイリの海峡であり、事実上、国際航行に使用される海峡と考えられ、海峡の中央部はイランとオマーンの領海が接しているところである。この海峡中央部には分離通航帯が設けられているが、この位置は、超大型タンカー等の大型船の安全航行を期し、地理的環境条件などからオマーン領海内にある。(前掲地図参照)従って、ホルムズ海峡の封鎖に機雷が使用されるとすれば、その範囲がオマーン領海に及ぶことが十分に予想される。

3.遺棄機雷の除去だけの措置で十分か?

自衛隊法第 99条による機雷の除去について、前述の昭和 62年の政府答弁書 4では、「浮遊しているか定置されているかを問わず、公海上に遺棄されたと認められる機雷について・・・」としており、同条項が機雷の敷設状態に関わらず適用されることが明記されている。しかしながら、戦時において他国の領海内に定置された機雷を遺棄機雷と断定できるとは考え難く、結局、遺棄機雷の除去だけの措置では不十分である。但し、定置機雷の位置を避け、迂回することができれば、これを当面の措置とすることは可能である。

米国は、イランによるホルムズ海峡の封鎖は、戦争行為だとして警告している。イランによるホルムズ海峡の封鎖に機雷が使用され、その範囲がオマーン領海に及ぶとしても、イランが中立国に対する義務(中立国船舶の航行安全を確保)を果たし得ないので、戦争当事国はイランとオマーンだけに限らない。イランによるホルムズ海峡の封鎖は、イランの核開発に対する西側諸国による経済制裁への報復措置であるとすれば、日本もその当事国であり、まして石油資源のペルシャ湾岸への依存度の高い我が国としては、対岸の火事と手を拱いてはいられない筈である。ホルムズ海峡のオマーン領海内に設定されている分離通航帯における機雷の除去は、オマーンだけの対処では済まないことが予想され、 IMCMEX 12演習のように、恐らく西側諸国が協力して機雷の除去に当たることになろう。これに我が国が参加し、応分の責任を果たすためには、集団的自衛権が行使できるようにしなければならない。

4.我が国は戦時における掃海を実施したことがあるか?

第 2次大戦後、朝鮮戦争に関連して我が国が実施した掃海は、前 2項で触れた浮流機雷の除去の他に国連軍への協力として実施した次の掃海がある。

(1) 朝鮮水域における本格的掃海:昭和 25年 10月 10日〜昭和 25年 12月 6日

(2) 朝鮮水域における試航船掃海:昭和 25年 11月 18日〜昭和 27年 6月 30日

(3) 東京湾及び佐世保港外の日施掃海:昭和 25年 7月 16日〜昭和 28年 9月 15日

朝鮮水域における本格的掃海(参照:「朝鮮動乱日本特別掃海史」 )は、未だ我が国が占領下にあった時期のことであり、日本としては平和条約締結の前で、国際的にも微妙な立場にあったので、この掃海は秘密裏に行われた、と当時の大久保武雄海上保安庁長官はその著書、『海鳴りの日々』(昭和 53年)に書いている。この本を読んだ吉田茂総理側近の白洲次郎は、「親爺(吉田総理)からは聞いていなかった。日本特別掃海隊朝鮮出動の事実を初めて知った。親爺は、憲法違反を見事にやってのけたわけだ」と大久保に語ったという(大久保前掲書、 339頁)。この日本特別掃海隊の出動に際し、時の吉田茂総理は「我が国の平和と独立のため、日本政府として、国連軍の朝鮮水域における掃海作業に協力する」と部隊全般宛に電報で伝えたとされる。

つまり、吉田総理は、我が国の平和と独立のため、国連軍への協力を決断し、使命として伝えたということだ。また、大久保長官も「日本が独立して、世界に名誉ある地位を占めるためには、越えなければならない試練がある。手を拱いていては、独立をかちとることは出来ない。どうか諸君は勇躍して使命を果たして貰いたい」と部隊の各級指揮官を激励し、海上保安庁長官としての出動命令を伝えた(大久保前掲書、284頁)。

その 1年半後の昭和 27年 4月 28日に平和条約が発効し、我が国は主権を回復した。その後も朝鮮水域における試航船掃海と東京湾及び佐世保港外の日施掃海が継続されていたことになる。特に日施掃海は、国連軍の艦船(主に米艦艇)の横須賀港及び佐世保港の出入港に対する運用支援であり、朝鮮戦争が終わるまで続けられている。加えて、米国に雇用された日本人や民間船が、国連軍への武器・弾薬の海上輸送等の後方支援にも従事していた。当時は、武力行使一体化論などという議論は未だなく、戦場となった朝鮮半島に隣接する独立国家として、日本は当然実施すべき国連軍に対する運用支援及び後方支援を行っていたと言える。

要するに、我が国は、実態として見れば、戦時における掃海を実施した経験が既にあると言える。従って、ホルムズ海峡における機雷除去が現実の問題となった時には、こうした先例に鑑み、我が国の石油輸送の大動脈であるホルムズ海峡の通航を確保するために、国際社会の一員として応分の責任を果たす必要があろう。

※本稿は河村氏の寄稿論説である。本稿で述べた見解は河村氏個人のものである。

(2012年11月15日配信【海洋安全保障情報特報】より)

関連記事