「明治丸」と「海の記念日」

Contents

1 はじめに

「海の日」は、1995(平成7)年の「国民の祝日に関する法律(祝日法)」の改正により、1996(平成8)年から設けられた「国民の祝日」であり、「海の恩恵に感謝し、海を大切にする心を育てること」を目的としている。当初「海の日」とされた7月20日は、長年にわたり「海の記念日」として国民に親しまれていた日であったが、2001(平成13)年の祝日法改正により、2003(平成15)年から、現在の7月第3月曜日となった[i]。長年にわたり国民に親しまれてきたとされる7月20日の「海の記念日」は、1941(昭和16)年6月5日に制定されたが、その趣旨は「海洋思想の普及宣伝を図り以て皇国の発展に資せんことを期する」とされ[ii]、明治天皇が1876(明治9)年に東北へと巡幸した帰途に、灯台視察船「明治丸」で、青森から函館を経て横浜に安着した日に由来している[iii]。

「明治丸」は、現在、東京海洋大学越中島キャンパスに保存されている由緒ある船で、明治初期にイギリスで建造され、灯台の建設・維持を任務とする灯台寮に所属となり、灯台業務の担当省庁が変わることで、その所属も工務省、逓信省と移り、1896(明治29)年に商船学校(現東京海洋大学海洋工学部)に貸与、そして譲渡された。その後、係留練習船となり、1978(昭和53)年には、国の重要文化財に指定されている。

本稿では、この「明治丸」という船に着目して、商船学校に譲渡される前、官有船であった時代に海軍と関わりのあるエピソードを紹介し、その中で7月20日に横浜に帰着したという明治天皇の東北巡幸について、その事情を明らかにしてみたい。

2 「明治丸」の建造と灯台建設

「明治丸」は、明治政府によって英国グラスゴーのネピア造船所に灯台視察船として発注され、1874(明治7)年に完成した鉄製の船で、翌1875(明治8)年2月横浜に回航された。当時の日本にあった機関を有する艦船の多くは外国製で、ほとんどが木製であった。海軍にあっては、鉄製の軍艦は幕末に徳川幕府が米国に発注し、大政奉還により、最終的に明治政府に納入された「甲鉄」(のちに「東」と改名)のみであった。鉄製の船舶は木製に比べて丈夫ではあるが、高価なため、購入するのは容易でなかった。そのような中で、多大な費用を払って建造されたのが「明治丸」である。その性能と要目は、スクーナ型と呼ばれる2本マストの機帆船で、全長72.6メートル、1027トン、2つの機関、2つの推進器(スクリュー)を有し、最大速力は11.5ノットであった[iv]。帆前により航海する船が主流であった当時、機関と推進器を2つ保有していた船は珍しく、運動性能は各段に良かったものと考えられる。灯台は岩礁の多いところに建てられるので、それを見回るためには、高い運動性能が求められた。さらに、特別室やサロンを備えた豪華な仕様だったので、灯台視察に限らず明治天皇の御召船という役目も兼ねていた。

日本に西洋式の近代的灯台が導入されたのは明治維新後である。それ以前は灯籠に油を入れて火を灯した燈明台という旧式の灯台が設置されていた。灯台の役割は、船舶航行の安全に寄与することで、油による灯火では近距離しか照らすことができず、その効果は必ずしも高くはなかった。近代的灯台建設のきっかけは幕末の1866年6月25日(慶応2年5月13日)に英国、米国、フランスおよびオランダとの間で徳川幕府が締結した「改税約書」第11条であり、船舶の安全な航行のため、航路標識を設置することが明記されていた。対象となったのは、剣崎、観音崎、野島崎、神子元島、樫野崎、潮岬、佐多岬、伊王島、本牧および函館の10ヵ所であった。そして幕府は、当時横須賀に新しくできた造船所(当時は横須賀製鉄所と呼ばれたが、以下「横須賀造船所」という)の首長でフランス人のF. L. ヴェルニーにこれを依頼し、観音崎と野島崎に加えて、城ヶ島と品川第二砲台の4ヵ所にフランス人技師団により灯台が設置され、残りの8か所を含め、約30か所は英国政府により派遣されたスコットランド人技師R. H. ブラントンが中心となって灯台を設置した。

明治政府で灯台業務を所掌したのは、最初は神奈川県裁判所内に置かれた燈明台掛であったが、明治政府の組織が整備されるにつれ、1870(明治3)年に工部省に移管され、灯台寮がこれを担当し、当初はここに「明治丸」は所属した[v]。

3 明治時代前半の「明治丸」

(1)最初の任務「明治丸」の初代船長はR. H. ビータスという英国人で、英国からの回航も含め、約7年間船長を務めた。「明治丸」の主な士官及び乗組員の一部には英国人が雇われていた。当時日本の船舶運航をリードしていたのは海軍であり、徳川幕府からの遺産として航海術や操船術などのいわゆる海軍技術について、幕臣を採用することで継承しつつ、英海軍から教師を招聘して日本人の乗組員の養成に努め、海軍を拡大している最中であった。一方で、その他の省庁における日本人船員は技術、人員ともに不足していた。

「明治丸」は、横浜に回航された翌月の1875(明治8)年3月に、明治天皇の御召船の役を務めた。それは、横須賀造船所において建造中の初の国産軍艦「清輝」の進水式に行幸する際の帰りの移動手段であった。進水式の当日、明治天皇は、新橋から横浜まで汽車に乗り、そして横浜港から海軍が手配した御召艦「龍驤」に乗艦、横須賀へ向かった。横須賀造船所の船台の側には玉座が準備され、造船所の首長ヴェルニーは、明治天皇から勅語を賜った。軍艦の進水式への天皇の行幸は、この「清輝」が最初であった。そのときの明治天皇の言葉が残されている。

新製の清輝艦水卸式執行す

是れ全く汝等の尽力に依る

朕、喜悦に堪えず

此の上、一層速やかに落成せんことを深く希望す

進水式後は、横須賀に宿泊し、翌6日に海軍兵学寮(のちの海軍兵学校)分校、主船寮校舎(造船技術をフランス人技師から習っていた)などを視察したのち、「明治丸」に乗船して、横浜へと戻ったのである。「明治丸」最初の任務は天皇の御召船だった。なお、横須賀からの帰りは、「明治丸」のみで行動したのではなく伊東祐麿(海軍少将)を指揮官とする軍艦「雲揚」、「龍驤」および「東」による先導、護衛を伴った[vi]。

(2)東北巡幸

灯台視察船としての任務を務める傍ら、再び「明治丸」が天皇の御召船を務めたのが、1876(明治9)年7月の東北巡幸である。陸行で東北地方を巡幸して、青森に着いた明治天皇一行を函館へと送り、函館を巡幸後に海路で7月20日に横浜へ送り届けた。この日が冒頭で紹介したとおり、65年後に「海の記念日」とされるが、天皇の地方への巡幸は、この東北が初めてではなく、ことさら東北巡幸から帰って来た日を記念日にしたのは、それなりに理由があって当然であろう。これを明らかにすべく調査した細部は、最後に別項にてあらためて紹介する。

(3)西南戦争

1877(明治10)に発生した西南戦争は、日本近代史上最後の内戦で、最大規模の内乱であった。この国家的危機にあって明治政府は総力戦の陣容で対応した。同じ工務省所属の灯台見回船「テーボール号」(船長:英国人)は、海軍に貸与され、戦地では兵士や武器弾薬の輸送、さらにその起動性を生かして戦地間、海軍臨時事務局が置かれた長崎などを行き来し、通信連絡用の船としても活用され、戦役期間全般を通じて活躍した。一方、「明治丸」は大阪において陸軍省の出先として事務取扱いに当たっていた鳥尾小弥太(陸軍中将)が戦地(福岡港)へ急遽出張となった際の移動便に使用された記録がある[vii]。西南戦争にあって工務省は本務を遂行しながらも政府軍支援に船を派出していたのである。

(4)朝鮮壬午事変

「明治丸」の船長は、1882(明治15)年2月18に英国人J. M. ジェームス(当時はゼームスと呼ばれていた)に代わった。このゼームスは明治時代の日本に大変貢献した人で、JR大井町駅の100mほど東にあるなだらかな坂「ゼームス坂」の由来となる人物である。浅間坂と呼ばれた急な坂の坂下付近に住んでいたゼームスが、私財を投じて緩やかな坂に改修したことで、それ以来この坂は「ゼームス坂」、その通りは「ゼームス坂通り」と呼ばれている【図1】。

【図1】ゼームス坂(筆者撮影)

ゼームスが船長を務めていた1882(明治15)年7月、朝鮮壬午事変が発生した。この事変は、大規模な朝鮮兵士の反乱で、当時の朝鮮の首府(現在のソウル)に置かれていた日本公使館が襲撃に遭い(7月23日)、公使の花房義質らは公使館を脱出して仁川を経由し、済物浦から小舟に乗って海上に難を逃れた。そこで英国測量船に収容されて長崎へ逃げ着き、その状況が7月30日になってようやく日本政府へと報告された。これを受けて政府は邦人保護のため軍艦の派出を決定し、まずは軍艦「金剛」、「日進」および「天城」の3隻を派遣した。ちなみにこのとき「天城」副長は、若き日の東郷平八郎(海軍少佐)である。

一方、花房公使は馬関で、外務卿の井上馨から朝鮮政府への賠償要求などの処置に関する訓令を受けたのちに、「明治丸」に乗船して8月10日出航、仁川へ向かった。そして、数回にわたる朝鮮側との交渉の結果、日本側の賠償についての要求などを総て認めた「済物浦条約」が締結された。その後、「明治丸」は一旦下関に戻り、破壊された公使館を再建築するための資材を積載して再び仁川に赴き、今度は東京に帰る花房公使及び朝鮮国王からの特使を乗せて、9月末に横浜港に入港した。「明治丸」は、西南戦争以来の有事にあって、海軍の軍艦に劣らない活躍をしたのである。

そしてゼームスは、翌1883(明治16)年1月に船長を解雇となり、次にJ. H. アレンという、やはり英国人が船長になった

(5)軍艦「畝傍」の捜索

アレン船長のもとで、「明治丸」は、行方不明になった軍艦「畝傍」の捜索にあたった。1886(明治19)年12月3日にシンガポールを出航した「畝傍」は約十日間の航海予定で横浜に到着するはずが、一週間を過ぎても到着しなかった。「畝傍」は、清国との緊張関係が高まる中、清国が保有する戦艦「定遠」と「鎮遠」(1882年にドイツから購入)に対抗するための主力艦として「浪速」、「高千穂」とともに建造された軍艦である。発注されたのは1884(明治17)年で、「浪速」と「高千穂」は英国アームストロング社、「畝傍」はフランスのフォルジュ社で建造されることになった。

完成した「畝傍」は、日本に回航するため10月18日にル・アーブル港を出航した。日本側からは回航委員として、飯牟禮俊位(海軍中尉)をはじめとする6名が便乗していた。回航はフォルジュ社が請け負い、ル・アーブル港から横浜港まで65日間で航海することになっていた。

スエズ運河、コロンボ(スリランカ)を経由、12月3日にシンガポールを発した「畝傍」は、15日に横浜に到着するはずであったが、姿を現さなかった。一週間待って、23日に海軍省は、天候不良または機関に損傷が起きたという判断の下で、軍艦「海門」と「扶桑」に、日本近海の捜索を令した。両艦は土佐沖から八丈島付近まで約1週間の捜索を実施したが、手がかりはなく、30日に近海の捜索は打ち切られた。一方で、海軍省は、同時期にシンガポール発して横浜に寄港した外国船へ調査員を派遣し、「畝傍」についての情報収集を行ったが、手がかりは得られなかった。

海軍省は、「畝傍」は北西の暴風に遇い、艦体または機関に損傷を生じ電信のない港に寄港しているか、または危険物の多い南シナ海附近に座礁または沈没したと判断し、小笠原諸島、沖縄及び南シナ海方面への大がかりな捜索の実施を決定した。そして、省庁間の調整により、逓信省灯台局の所属となっていた「明治丸」と、日本郵船が保有する「長門丸」を捜索に当たらせることとなり、両船長及び乗船予定の捜索委員(海軍士官)らの綿密な協議により「畝傍」捜索計画が決定された。それは、次の通りである。

「長門丸」は南西諸島~台湾~澎湖島~厦門と捜索し、厦門で海軍省に状況を報告して、ルソン、ボルネオ等を捜索してシンガポールへ向かう。「明治丸」は、小笠原諸島を捜索し、手懸りがなければ神戸に戻り石炭を補充した後、澎湖島に行き「長門丸」の入港を待つ。二日間待っても「長門丸」が入港しなければ厦門~香港~海南島~プラタス環礁~ベトナムのサイゴン川の入口に至る【図2】。

【図2】「畝傍」捜索経路(筆者作成)

この計画に沿って「明治丸」には、捜索委員として遠藤喜太郎(海軍大尉)と今泉利義(海軍少尉)が乗船し、1月1日横浜を発した。八丈島、父島、母島を捜索して、神戸で補給の後、12日に出航するが、予定よりも遅れていたために澎湖島には寄らずに厦門へ向い、ここで「長門丸」と合流(18日)して、20日香港に入港した。香港では、英海軍の軍艦がすでに南シナ海の浅瀬などを捜索済で、手掛かりがなかったことを知った。22日に香港を発し、プラタス環礁、スカーボロ礁付近を捜索し、26日朝マニラに入港して知事、港長、英国領事を訪ねるが手懸りはなかった。ここまでの捜索と情報収集の結果から、海軍省は、「畝傍」が南シナ海で遭難した可能性は低く、日本に近いところまで来て、石炭が欠乏し、船体の復原性を逸して暴風により沈没したか、もしくは太平洋に漂流している可能性が高いという結論に達した。そして、「畝傍」がシンガポールを発する以前の状況を調査するために「長門丸」をシンガポールへ向かわせ、「明治丸」は帰還させることにした。これを受けて「明治丸」は、1月31日にマニラを出航し、捜索を続けながら2月11日横浜に帰還した。

最終的に「畝傍」は遭難したと断定され、乗組員の遺族への補償などが進められた。回航委員の海軍軍人は便乗者ではなく乗組員として扱われ、全員が殉職とされ、慰霊碑(軍艦『畝傍』乗員哀悼之碑)が青山霊園に建立された。なお、回航委員長の飯牟禮中尉は大尉に昇任し、「畝傍」砲術長に指定された。

4 その後の「明治丸」

およそ20年間、燈台視察船、御召船、政府の公船として様々な任務に活躍した「明治丸」は、1896(明治29)年に商船学校に貸与、譲渡され、改造により3本マストの横帆型になった。その後商船学校が越中島の新校舎に移転した際に校内のドックに移されて係留練習船となり、1945(昭和20)年までの約50年間に、5000余人の海の若人を育てた。1923(大正12)年の関東大震災にあっては、校舎は全て焼失したが、「明治丸」は当直の職員達の懸命の努力により、焼失を免れ、数千人の被災民を収容したと伝えられている。1978(昭和53)年に、わが国に現存する唯一隻の鉄船であり、鉄船時代の造船技術を今に伝える貴重な遺産として、国の重要文化財に指定された。船としての重要文化財指定は明治丸が初めてであった。その後、老朽化が進んだため、2013(平成25)年12月から、大規模修復工事が行われ、2015(平成27)年3月に竣工し、その美しい姿がよみがえり、現在に至っている[viii]【図3】。

【図3】明治丸(於東京海洋大学)(筆者撮影)

5 明治天皇の東北(奥羽)巡幸と「明治丸」

生涯の大半を御所で過ごした江戸時代の天皇とは対照的に、明治天皇は各地へ行幸した。それは六大巡幸と呼ばれ、1872(明治5)年の九州・西国、1876(明治9)年の東北・北海道、1878(明治11)年の北陸・東海道、1880(明治13)年の甲州・東山道、1881(明治14)年の山形・秋田・北海道、そして1885(明治18)年の山口・広島・岡山、合計6回の巡幸のことである[ix]。

「海の記念日」にまつわるのは、2回目となる1876年の東北、北海道方面で、東奥巡幸あるいは奥羽巡幸とも呼ばれ、期間は1ヵ月半におよぶ。その細部を『明治天皇紀』第3巻および『岩倉公実記』下巻からの引用を主として、次に紹介する。

明治天皇は、1876年6月2日午前10時に車にて東京を出発した。同行者は岩倉具視(右大臣)、木戸孝允(内閣顧問)、徳大寺実則(宮内卿)など侍従、侍医230余人で、岩倉と木戸は、常に行動を共にするのではなく、適宜随行となっていた。

6月3日午前4時起床、7時出発(これが巡幸中の通例だった)、埼玉幸手着、5日宇都宮、6日光山萬願寺、7日東照宮、8日中禅寺、9日宇都宮、16日福島県に入り、25日宮城に到着。宮城においては、大久保利通が、行在所を尋ね、青森からの行動を船によって実施することを奏上し、その後大久保は岩手、青森、秋田へと先行した。そして、天皇は7月6日盛岡、11日五戸、14日青森を経由し、16日に海路で函館へ向かい、17日五稜郭、18日函館発、20日横浜着、21日に皇居に帰還(環幸)した[x]。

「明治丸」は、この最後の行程すなわち、青森から函館、函館から横浜の便(御召船)を務めた。明治9年7月灯台頭の佐藤興三に対し「明治丸」によって明治天皇一行を青森港にお迎えするよう下命があり、「明治丸」に加えて、「テーボール号」が青森に回航された。

7月16日午前7時、明治天皇は青森行在所を出発、海岸からは端艇で「明治丸」に乗船した。「明治丸」の舷門では、護衛の海軍部隊を率いる伊東祐麿(海軍少将)が迎えた。伊東は横浜帰着まで「明治丸」に乗船して全体の指揮を執った。

海上近くに垂れこめた朝霧が晴れるのを待って、午前8時「明治丸」は出航した。軍艦「春日」が先導となり、護衛に軍艦「清輝」、そして「テーボール号」と運送船「高雄丸」が随伴して、午後2時半頃函館港に到着した[xi]。函館港では停泊中の諸艦船、ドイツの帆船及び陸上砲台が礼砲で迎えた。天皇は陸上の行在所に移り、在函館の官吏、軍人、外国領事などの拝謁を受けたのち、開拓使函館支庁などを訪問した。その後、行在所に戻った明治天皇のもとに大久保利通が訪れ、先行して今夕に出発することを告げ、大久保は「テーボール号」に乗り、横浜へ向けて出発した。

【図4】函館港における御召艦明治丸と随伴艦/田本研造(函館)

(出典:北海道大学北方資料データベース)

(出典:北海道大学北方資料データベース)

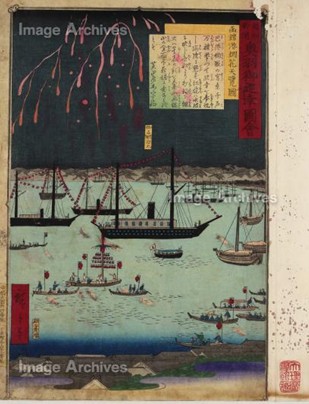

その夜函館港では在港艦船が燈火を点じて巡航を奉祝し「海陸に点ずる紅燈は水際に映じて、各船より打揚る煙花は星宿の彩を奪ふ」という盛況で[xii]、その光景を錦絵「函館港烟火天覧図」[xiii]が今に伝えている【図5】。

【図5】函館港烟花天覧図(出典:DNPアートコミュニケーションズ)

翌17日は、函館の政府機関や五稜郭などを巡幸し、7月18日朝、戊辰戦争の戦地である弁天岬函館砲台に臨幸したのち、明治天皇は午前7時30分「明治丸」に乗船した。「高雄丸」の船上から海軍軍楽隊の奏楽が鳴り響くなか、「明治丸」は午前8時に、「春日」、「清輝」および「高雄丸」を伴って函館を出航した。「明治丸」には、随行者として、岩倉右大臣、木戸内閣顧問、徳大寺宮内卿、東久世侍従局、香川宮内大丞、岩佐等侍医以下、約160名も乗り込んでいた。

午前10時頃から濃霧が発生し、視界が極めて悪くなったことから、やむなく2時間余り船を停め、濃霧が去るのを待った。その後、霧が晴れると航行を再開するも、度々濃霧が襲来し、その度に投錨しなければならなかった。その上、午後からは南風が強くなり、海が荒れ始めた。「明治丸」は細長い船型であることから「動揺殊に甚し」と記録されている。同乗する随行者にあっても多くの者が酷い船酔いとなり、荒れる海の航海は「恐怖を禁じ得ない」という状況であった。明治天皇はこの日全く食事をとれず、レモン水を僅かに飲んだ程度であった。

翌7月19日、船の動揺は前日よりも酷くなり、ほとんどの随行者は起き上がることもできず床に伏したままであった。しかし、明治天皇は激しい動揺のなかでも敢然として椅子に座っていた。午後4時半ころ、金華山沖を通過、このころには霧はなくなり遥か彼方に松島群島らしき島影が見える程度に視界は回復した。しかし、気温が上昇し、船内は「炎熱を覚ゆ」と記録されている。この日も明治天皇は食事を全くとることができなかった。

7月20日、船の動揺は前日より少し収まり、午前10時、犬吠埼沖を通過、午後3時には野島崎灯台の方向に遥かに富士山が見え、いよいよ航程の最後が近づいたことを思わせた。そして、次第に動揺が収まり、随行員らは蘇生の想いで天に感謝したという。夕陽が西に傾き午後6時の時点で、横浜港までは40km以上も残していたことから、伊東少将は、一旦横須賀に入港することを決心した。しかし、次第に暗雲が迫り、豪雨となりそうな空模様に変わり、翌日の天候が不良となる兆しがあることから、方針を変更し、たとえ暗くなっても横浜へ入港するという判断を下した。

そして午後8時10分、先に到着して港外で待っていた「春日」と「清輝」を従えて、「明治丸」は横浜港に入っていった。碇泊中の諸艦は奉迎のため奏楽をなし、紅灯を点じ、さらには花火を打ち上げる船もあった。早速、すでに帰京していた大久保、そして留守を預かっていた参議黒田清隆および伊藤博文、海軍大輔川村純義などが「明治丸」を訪れた。その後明治天皇は午後9時に「明治丸」を下船し、午後10時には伊勢山離宮に入った。ここで1か月半にわたる東北巡幸を修了したのである。

6 おわりにかえて

明治天皇が船に乗って巡幸したのは、この東北巡幸が最初ではなく、1872(明治5)年5月から7月にかけての西海巡幸(第1回目の巡幸)においては、約2か月間、明治天皇は御召艦「龍驤」に乗艦し、その他「春日」、「清輝」など7隻の軍艦に護衛され、2隻の運送船を随行させて、鳥羽、長崎、鹿児島、兵庫などを巡幸した。

ならば、敢えて7月20日が海の記念日となったのは、どのような意図からであろうか。それは、悪天候の中、函館を発した「明治丸」に乗船する明治天皇の無事な帰着を願い、そして皆が安堵した日ということになろう。明治天皇を乗せた「明治丸」の行動予定と、それに合わせたかのように海が荒れるであろうという予測は、2日早く出発した大久保利通により、政府関係者の耳に入っていたと考えられる。そして、東北巡幸からの帰着を迎えるために、太政大臣三条実美以下多くの政府高官、皇族が横浜で待機していたが、午後6時を過ぎても「明治丸」が入港しないことから、そのほとんどは帰京してしまった。あたりが暗くなり、不安がつのる中、明治天皇を乗せた「明治丸」が無事に横浜に帰還したのである。関係者の安堵はひとしおであったに違いない。これが、無事に天皇を帰還させてくれた海に感謝する日となったということであろう。

「なぜ、この日が記念日になったのか?」という素朴な疑問から文献調査をした結果、興味深い結論を得ることができた。これが歴史研究の醍醐味でもある。今後もこのような調査を続けていきたいと思う。

[i] 政府広報オンライン「2024年の祝日は?知ってそうで知らない「国民の祝日」とその趣旨や経緯」(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202112/3.html)(2025年2月25日検索)(以下特記無い場合は全て同日)。

[ii] 各種行事「海の記念日」制定ノ件 内閣情報局(国立公文書館デジタルアーカイブ)、JACAR:A03025362100。

[iii] 日本海事広報協会「海の日」(https://www.kaijipr.or.jp/marine_day/)。

[iv] 『部報』内閣情報局(国立公文書館デジタルアーカイブ)(JACAR:A06032511700)。

[v] 国立公文書館アジア歴史資料センター「コラムNo.1【明治の燈台建設と東アジア】公文書にみる明治日本のアジア関与 -対外インフラと外政ネットワーク-」(https://www.jacar.go.jp/glossary/meijiasia/column/column1.html)。

[vi] 伊東少将は「龍驤」に乗艦、「雲揚」が先導し、「龍驤」および「東」が護衛として随伴した。

[vii] 「4月15日 鳥尾中将唯今当地へ着 葛岡少佐 他一件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09081577200、来翰日記 完 大阪三橋楼 1 明治10年3月22日~10年5月1日(防衛省防衛研究所)。

[viii] 東京海洋大学「明治丸海事ミュージアム」(https://www.kaiyodai.ac.jp/overview/facility/meijimaru/)。『部報』内閣情報局(国立公文書館デジタルアーカイブ)(JACAR:A06032511700)。

[ix] 国立公文書館「5.六大巡幸」(https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/modean_state/contents/progress/index.html)。

[x] 多田好問『岩倉公実記』下巻(国会図書館デジタルコレクション)

[xi] 『写真週報』第177号(内閣情報局)114-15頁(国立公文書館デジタルアーカイブ)(https://www.digital.archives.go.jp/file/3145799)。

[xii] 東京海洋大学「明治丸海事ミュージアム」(https://www.kaiyodai.ac.jp/overview/facility/meijimaru/)。

[xiii] DNPアートコミュニケーションズ「報知新聞奥羽御巡幸図会 函館港烟花天覧図」(https://images.dnpartcom.jp/ia/workDetail?id=TCL000103)。

関連記事