科学としての「軍事史」 ―国際軍事史学会大会への参加を通じて―

Contents

1 はじめに

2023年(令和5)年度の第48回国際軍事史学会大会(以下「大会」とする)は、9月3日から8日までの6日間にわたり、トルコ共和国最大の都市であるイスタンブールにて開催された。新型コロナウイルス感染拡大による制限を一切受けない、従前の大会として、また、トルコ共和国建国100年にあって、トルコ国防省の全面的な協力のもとに行われた。

筆者は今年のテーマ「戦争と都市(War and the City)」が、自身の研究領域(太平洋戦争時の空襲対策である防空法)と合致していたことから、大会発表に採用とされたことを受けて、参加する機会を得た。そして、国際的な大会に出席することで、さまざまな経験を得るとともに国際的な視点での軍事史の位置づけを自分なりに理解することができた。本稿は、今回の大会を紹介するとともに、この大会で発表された研究の主旨も踏まえて、筆者なりに理解した国際的な軍事史学の位置づけに言及し、かつ筆者の発表について、その概要を述べるものである。

2 大会への申し込み

大会は年一回、概ね9月初旬の1週間に計画され、各国の持ち回り開催となっている。その研究対象から各国とも国防省の全面的な協力により、人的な支援(大会スタッフ)、史跡研修、会議場、交通便及び食事など様々な便宜が図られている。また、開催国は立候補を基本とするが、当該国の記念の年に合わせて開催される傾向にあり、トルコは前述のように共和国としての建国100年にあたる。

大会に申し込むには、専用のウエブサイトから手続きをするが、発表を伴う場合には自国の軍事史学会会長の推薦状が必要となる。このため、日本の場合は申し込みを日本の軍事史学会の事務局へ提出し、そこで採用されたならば、日本の軍事史学会の会長名の推薦状が発行され、これを添付した上で国際軍事史学会大会の発表申し込みとなる。概ね1月から2月ごろに日本の軍事史学会での募集があり、5月ころに当該大会のウエブサイトが立ち上がり、時期を同じくして、採用・不採用が決定される。

その後、今回の場合は8月10日までに発表原稿、同月20日までに論文(初稿)、発表スライドを提出し、大会後の12月15日までに完成論文を提出することになっている。言語は英語またはフランス語である。

3 大会の概要

大会はイスタンブールにある国防大学(士官学校ではなく、修士・博士の学位取得を目的としている)のホールで行われ、宿泊は同大学内の外来者用のホテルであった。ホテルから会場であるホールへの移動は、常に車両による送り迎えがなされた。

この大会の発表者は、当初計画で合計22カ国(イタリア、トルコ、カメルーン、フランス、セネガル、スイス、ドイツ、オランダ、ブルガリア、フィンランド、スペイン、ルーマニア、アメリカ、日本、イギリス、アイルランド、デンマーク、ブラジル、オーストリア、スロバキア、イスラエル、南アフリカ)から53名、聴講のみの参加者が上記に加えて6カ国(UAE、ポルトガル、中国、モンテネグロ、モロッコ、韓国)50名、各セッションの司会を務める当該学会の理事、さらに家族の参加が手厚く準備され、全体で28カ国から約150名が参加した。

参加者は、各国の国防省所属の戦史研究員、大学教員、戦史研究所の研究員などで軍人(現役、退役、予備役)も多くいた。ちなみに、筆者は「Independent Historian, Retired Navy Commander」(退役海軍中佐の個人歴史家)という肩書で登録した。

日本からの参加者は、国際軍事史学会の担当理事である名城大学の稲葉千晴教授(発表なし、セッションの議長)、研究発表を行ったのは防衛省防衛研究所の研究員2名と筆者、合計で4名の代表団であった。また、アジアからは中国(6名)および韓国(1名)からの参加があり、圧倒的に欧州の国々からの参加で占められていた。当初中国からの参加者は聴講のみの予定であったが、大会直前に欠員が生じたため、セッションの議長権限により中国の研究者が、急遽発表となった(そのため、プログラムには書かれていない)。

開会式典ではマッシモ・レオナルディ国際軍事史学会会長(イタリア)およびトルコ国防大学学長による祝辞が述べられ、オープニングセッションとして著書を出版した論文で最高賞を受けた研究が基調講演「革命戦争とナポレオン戦争におけるイギリス軍楽と音楽家たち 1793-1815年」(イギリスの若手研究員)であった。そして、13のワーキングセッションと1つの博士課程学生対象のワークショップにより合計54の研究発表が行われた。

研究発表の内容は、時代にあっては紀元前から現代まで、空間的には主にヨーロッパであるが、アフリカ及びアジア(日本、中国、インドネシア)も含まれ、出来事としてローマ帝国、オスマン帝国、ナポレオン戦争、第1次・第2次世界大戦(主にヨーロッパ)、インドネシア独立戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、イスラエルによるガザ地区との紛争、さらにロシア・ウクライナ紛争までという非常に長い時間と空間、及び多くの出来事を対象として、「戦争と都市」をテーマにした討議が実施された。

トルコ共和国建国100年とあって、紀元前から始まるトルコの歴史を扱ったものや、第1次世界大戦前後のヨーロッパ情勢とトルコの関係についての発表が目立った。フィンランド代表の3名はいずれもドイツ、ソ連を相手にフィンランドが経験した市街戦についての発表であった。また「戦争と都市」というテーマからは、筆者と同様に都市空襲についての発表も多かった。筆者の発表は最終日(9月8日)の午前中、都市空襲を主題にした4つの研究をまとめたセッションにて行われた。

また、セッションに加えて、軍事的な史跡の研修(軍事博物館、宮殿、モスクなど)、レセプションなども実施され、これらを通じて各国の軍事史研究者と知り合うことができ、盛り沢山で密度の濃い1週間であった。

4 各セッションの進め方と発表内容の概要

セッションは2つの会場に分かれて進められた。各セッションの時間は90分で、発表者の持ち時間は20分、4名を一組とし、加えて議長の計5人が前に並んで座り進められた。まず4名全員が発表し、その後質疑応答の時間が10分程度確保され、質問をまとめて受け付けるというものであった。しかし、発表が時間をオーバーして、質問時間の取れないセッション、もしくは終了時刻を大きく延長したセッションもあった。セッションとセッションの間は30分間の休憩、もしくは90分間の昼食だったので、セッションの終了が遅れても、支障がでないように計画されていた。

各発表は、発表者の入念な調査と分析に基づく内容であり、各国から、卓越した研究者が集まった大会であることを強く感じた。聴講した全ての研究発表をひとつひとつ紹介するには、数が多過ぎるので、筆者と同じ空襲について言及した発表を紹介する。

第2次世界大戦中の1945年2月に行われた連合軍によるドイツ・ドレスデン爆撃を題材にした発表が2件あった。一つはドイツ空軍大佐による発表で、「ドレスデン爆撃が国家社会主義者のプロパガンダに利用されたこと、そしてその後、ドイツ民主共和国によって利用されドイツ右翼運動によってどのように利用されてきたか」という研究であった。もう一つのトルコ空軍大佐の発表では、「1945年2月13日から15日にかけてリン弾を使用して行われたドレスデン爆撃が軍事的に必要であったかどうか」というもので、同じドレスデン空襲を題材としていても、政治思想の視点、純軍事的な視点と異なる視点で空襲を扱っていた。

他にも戦間期のイタリア空軍の空襲思想で戦略爆撃の問題を、民間人や都市空間に対する危険性との関連において検討した発表や、第2次世界大戦時のドイツの対空砲塔が何を達成すべきかといった発表、ドイツに加担したことから連合国による空爆を受けたブルガリアのソフィアにおける市民防衛のための手段、さらには、ルーマニアの首都ブカレストが連合国からもドイツからも受けた空襲の調査(ルーマニアは大戦当初にドイツと同盟を結びソ連へ侵攻したことから連合国に爆撃され、その後、クーデターにより政権が変わり、ドイツとの同盟を破棄したことで、ドイツからも爆撃された)。空襲といってもさまざまな題材を様々な視点から検討した発表であった。そして筆者の発表は「日本における空襲対処としての国民保護」であり、軍事的要素は強いが、民事に視点を置いた内容であった。

このように空襲を扱った研究でも視点は様々であることから、研究発表の一つの傾向をつかむため、筆者なりに論点を政治、軍事、民事、その他のカテゴリーに分類してみた。聴講していない発表については配布された論文(初稿)などを参照した。その結果は、政治に視点を置いた発表12件、軍事に視点を置いた発表27件、民事に視点を置いた発表7件、その他8件で、半数が軍事に視点を置いた発表であることが分かった。軍事に視点をおいた研究は、国際的には十分にその地位を得ているといえる。

この大会の参加者は発表だけで終わるのではない。前述したように大会2週間前までに英字50,000字以内(日本語では約20,000字程度)の論文(初稿)の提出、最終的に12月15日までに完成論文を提出しなければならない。そして、それは学術論文集として国際軍事史学会から冊子として刊行される。また、発表者の中には、軍事史博士という学位を持つ研究者もおり、国際的に軍事史は学術としての位置づけにあるのは間違いない。

日本では、軍事史を含む軍事研究は学術研究に馴染まないとされながらも、国際政治や国際関係を分析する上で軍事は不可欠な存在である。しかし、逆に軍事が国際政治や国際関係の一部として扱われ、独立したカテゴリーから離れていく傾向にあることも筆者は感じている。筆者と同じような視点をもつ研究者は他にもいる。たとえば多くの研究と実績を持つ軍事史研究家である長南政義氏は、自身の著書の中で「戦争を研究する以上、それを政治・外交問題としてのみ捉えるのは妥当ではない。」と述べ、これを「歴史家の怠慢」と厳しい言葉で批難している(長南政義『新史料による日露戦争陸戦史』並木書房、2015年、22頁)。

5 筆者の発表したセッション

筆者のセッションは空襲を扱った4つの研究がまとめられていたが、ドレスデン空襲は別のセッションであった。1番目に発表予定のアメリカ人研究者が急病により発表ができなくなり、急遽同行していた夫人が原稿を代読した。発表スライドは既に提出されていて、発表者が「next slide」と指示せずとも、発表の内容に合わせてスライドが切り替えられていた。これには、この大会を影で支えたトルコ国防大学の職員を始めとする博士課程学生の準備の周到さと手際の良さを感じた。

大会プログラムでは筆者の研究発表は2番目だったが、上記のような事情で若干準備に手間取ったことから、筆者の研究発表が最初に繰り上がった。そのこと自体に支障はなかったが、筆者の研究発表をそのまま掲載することはその後の国際軍事史学会の刊行する論文集との関係から適切とは言えないので、要約したものを紹介する(別紙参照)。

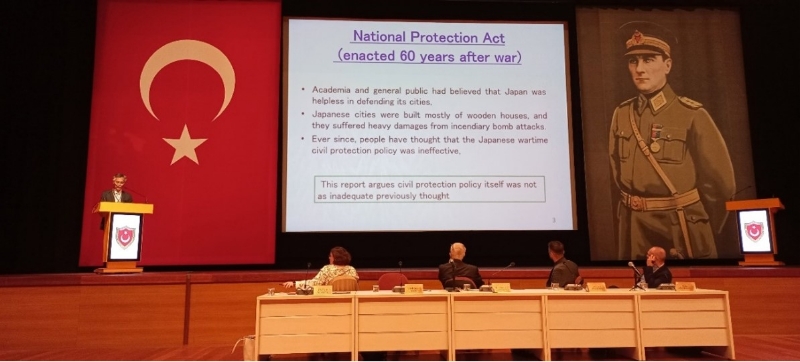

研究発表中の著者(左端)(関係者撮影)

研究発表中の著者(左端)(関係者撮影)

6 発表技法について

発表内容は前述のとおり時間的にも空間的にも幅広く、発表者の入念な調査と分析を感じさせるものであったが、発表技法には重きは置かれていないように感じた。研究発表は様々な手法で行われ、会場が二か所であったのですべての発表を聴講したわけではないが、発表原稿と発表スライドが一致して、内容を容易に理解できるよう工夫をしたプレゼンテーションばかりではなかった。発表スライドを使用しない発表、スライドは写真のみ、もしくは読みづらいスライド、原稿の棒読み的、大学の講義的な発表態度などもあった。

そのあたりの理由は、最後のお別れディナーのときに筆者の発表したセッションで議長を務めたイタリア軍事史学会会長(国際軍事史学会の会長)レオナルディ氏と話をしたときに判明した。彼の言葉は、「君のプレゼンはとてもよかったよ。でも大事なのは論文だからね。しっかりした論文を提出しなさい。」であった。この言葉通り、論文が最終目的であり、それこそが評価対象である。このため、必ずしも発表技法に重きをおかない発表者もいるのだと筆者は理解した。私の知る限りでは、日本での学会発表はその後の論文提出を義務付けてはいない。

発表技法に重きが置かれていない傾向があることは、発表後に判明したことであり、初の英語でのプレゼンテーションを、初めての国際学会で実施するにあたり、筆者は十分な準備をして臨んだ。日本語と英語で2回のリハーサルを研究仲間の前で行い、指導を受け、さらに3週間前から毎日1回、必ずスライドに合わせて英文を読んで、修正を加え、イスタンブールに着いてからもホテルの自室でリハーサルを行った。その効果もあり、プレゼンテーションは時間内で収まり非常に上手くできたと自負している。それは前述のレオナルディ氏の言葉からも言えるし、発表後には4、5人の研究者から「とても良いプレゼンテーションで分かりやすかった」という言葉をもらった。これはこれで十分な成果と自負しているが、それ以上の努力をして、しっかりした論文を提出しなければならないと思っている。

7 おわりに

国際軍事史学会大会は、日本の軍事史研究を世界に発信し、また国際標準の学術としての軍事史研究の現状を垣間見ることができるだけでなく、各国の卓越した軍事史研究者と知り合うことができる絶好の機会である。次回2024 年度はポルトガル(リスボン)、テーマは「The Role of the Military in Political Transition: from the 18th century to the present day(政治の転換期における軍事の役割:18世紀から現在)」であり、幕末から明治維新にかけての研究者にはぜひ関心を持ってもらいたいと思う。なお、2025年はセネガル(ダカール)が候補になっている。

第二次世界大戦中の日本の国民保護としての空襲対処政策(別紙)

現在の日本の国民保護政策の成り立ちは歪である。第2次世界大戦後、大日本帝國の陸海軍は解隊され、日本本土は連合国に占領され、その占領政策の中で戦争、軍事に関わる法律、民間防衛の法律及び国家総動員に関する法律は全て廃止された。占領が終わって日本は独立するものの、民間防衛を含めた緊急事態対処、有事法制立法のための研究は、戦争、敗戦へのアレルギーからほとんど行われなかった。1978年ジュネーブ諸条約の第一追加議定書が作成されたことにより有事法制の研究が着手されるも法律制定の動きは冷戦終結によって棚上げになった。その後、1998年8月、北朝鮮による日本列島を越えたテポドンの発射事案など安全保障上の必要性が生じ事態対処法が成立、その枠組みに基づき国民保護法が2004年に成立した。この国民保護法は戦時中からの流れにあるイギリスのような民間防衛の生い立ちとは異なり、第2次世界大戦において日本本土が受けた空襲の教訓は無に等しい。

第2次世界大戦前、脅威とされていたのは、極東ソ連軍の爆撃機による空襲であった。これに対して軍は攻勢すなわち、敵航空基地、敵空母への攻撃を重視し、日本本土が空襲されるとことなどありえないという考えであった。しかし、第1次世界大戦におけるロンドン、ドイツでの都市空襲の状況を調査し、1923年に発生した関東大震災における木造家屋の大量火災の教訓も加味して、1937年に防空法と呼ばれる民間防衛の法律が制定された。その目的は「戦時又は事変に際し航空機の来襲に因り生ずべき危害を防止し又は之に因る被害を軽減する」ものであった。そして第2次世界大戦時、日本の防空は、①攻勢、②迎撃戦闘機及び高射砲による防空作戦、及び③防空法による民防空(当時は市民による空襲対処を「民防空」と称した)という3段構えの体制となった。

第2次世界大戦時、日本本土に対する米軍による爆撃は、マッターホン計画と呼ばれ、1943年12月に承認され、当初は中国大陸の奥地、成都から最新鋭のB29戦略爆撃機によって日本に壊滅的打撃を与えるとするものであった。そして、1944年6月16日、まずは北九州の八幡製鉄所を狙った爆撃が開始された。しかし距離的に東京を狙えるものではなかったので、米軍は対日戦略爆撃の基地をマリアナ諸島に設置することを決定し、1944年6月までにマリアナ諸島を確保せよと太平洋艦隊司令長官ニミッツ大将に令した。そして当時日本が統治していたマリアナ諸島のサイパン島が1944年8月に米軍により占領され、ここに滑走路が整備され、11月から本格的な本土空襲が開始された。

その回数は345回にも及び、日本本土はB-29及び空母艦載機による徹底した都市空襲を受けた。しかし、その様相は一様ではない。軍事的な重要目標をターゲットにした精密爆撃、主に木造の民家の火災を目的とした焼夷弾によるエリア爆撃、気象偵察機による天候偵察時の投弾、そして空母艦載機による爆撃がなされた。最も米軍にとって効果があり、日本側にとって過酷だったのはエリア爆撃であり、200-300機のB-29が、編隊を組まずに比較的低高度(3000m)で灯火管制中の町に対して、最初の1機が基準となる位置にレーダー照準で焼夷弾を落とし、以後は、燃えていないところに焼夷弾を落とした。夜間の焼夷弾攻撃は、編隊を組む必要はなく、迎撃戦闘機もほぼ上がらず、探照灯と対空砲が連動していない日本の迎撃態勢はなすすべもなかった。

この空襲に対して日本はそのほとんどを民防空によって対処せざるをえなかった。なぜなら、1945年の3-4月ごろから、軍は本土決戦に備えて、軍用機を温存するという方針をとり、自らの制空権を放棄したからである。その結果、日本の都市は徹底した爆撃を受けた。戦後の日本では、防空法の規定により火災への対処が義務付けられたことで被害が拡大したという見方が極めて強い。しかし、それは火災被害の一面だけを取り上げたのであって、定量的な評価には乏しい。さらに火災以外にどのような対策が講じられ、どのように運用され、どこに問題があったのか、そして効果はどれほどあったのかを定量的に研究した実績はほとんどなかった。そのような状況で、私は、僅かな効果を見出し、今後の国民保護につなげる要因を探し出した。

防空法は、監視、通信、警報、燈火管制、分散疎開、転換、偽装、消防、防火、防弾、防毒、避難、救護、防疫、非常用物資の配給、応急復旧その他勅令を以て定むる事項 と多くの項目があり、これらは3つの段階、すなわち事前の防御措置、空襲時の対処、空襲後の処置に分けて考えることができる。本発表では事前の防御措置としての避難について、空襲時の対処として、偽装、消防・防火について触れる。

避難の中でも、学童疎開は、もっとも成功した例とされる。対象年齢は小学校3年生から6年生で、東京都からは14万人、全国では41万人が集団で疎開をした。一部に欠陥はあったものの何十万という学童を、空襲の恐怖を味あわせることなく地方で成長を遂げさせた点は所期以上の効果と功績があったと評されている。

都市偽装は、鮮明な空中写真を机上で綿密に検査すれば偽装の看破は容易で、迷彩は写真偵察に対しほとんど価値はないことはすでに判明していた。しかし、爆撃目標となりやすい物件に対し、敵機からの発見を困難にし、精密な爆撃を不可能にすることには意義があった。そこで、10km以遠からの目視発見を困難にすることが偽装の目的となった。実際にパイロット、爆撃手を混乱させたという報告が戦後のUSSBS(米国戦略爆撃調査団)報告にある。また、東京ガスのタンクは9個中半数が残ったとされている。

防空法の項目で、もっとも問題とされているのは防火である。対日爆撃を前にした1943年5月米軍はユタ州ソルトレイクシティの南西112kmの砂漠で実証実験を行った。2階建て長屋12棟の日本家屋を建築して、どの程度の密度で焼夷弾を落下させれば、消火活動があったとしても消火不可能となるかを実際に火災を起こして確認した。その結果、1942年に開発された新型の焼夷弾M69がもっとも適しており、1平方マイルあたり10トンの焼夷弾を散布することと結論づけられた。

一方、日本側が見積ったのは1平方マイル25トンである。つまり実証実験の10トンに対して25トンで準備をした。開戦当初における日本側の見積もりは、適切であった。これを基本に日本では住民による防火訓練が実施された。その流れは、次の通りである。B-29が焼夷弾投下中は待避所(待避壕)で待機し、飛行機が通過したなら、焼夷弾が、建物等に引火して火災になることを防ぐ(応急防火)。建物等に火が移ったならば初期消火となり、そこでも火を消せなかった場合は、常設消防機関(警防団、官設消防隊)の支援を要請し、警防団か官設消防隊が到着するまでは延焼防止にあたる。警防団か官設消防隊が到着したならば、その指示に従い延焼防止や補助をする。火災の勢いが強く、消火が無理で危険な状況では警防団、官設消防隊の指示により緊急避難をするというもので、あくまでも理想の形態である。

なお、焼夷弾から家屋へ燃え移ることを防止するのであって焼夷弾を直接消すのではない。当時のポスターなどにもそこは明確に描かれている。

しかし、第20爆撃軍が実際に投下した量は、250トンであり、実証実験の25倍、日本側見積もりの10倍であった。当初予想の散布密度をはるかに超えた焼夷弾により圧倒され多くの犠牲者を出したが、散布密度が薄い場所では延焼を防止したケースはある。戦後米国によるUSSBSの報告書には、

日本の民防空組織のほとんどにおいてその活動は、飽和焼夷弾攻撃に対処するには不十分だった。1945年3月からの空襲で多くの死傷者があったのは、空襲がその対処能力を遙かに超えたものであり、それは当然の結果である。しかし、この組織がなかったならば、はるかに多くの人命と財産の損失となっていた。

との所見が述べられている。しかし、戦後の日本では、研究と分析をされることなく防空法は全てが否定された。しかし定量的に評価する尺度はあるはずである。そこで私は当時の警視庁がまとめた被害記録の中から半焼家屋に注目した。半焼とは消火活動が成功したと考えられる。米軍は予め天候偵察をした上で攻撃目標を決定しているので、雨により鎮火したというケースを考慮する必要はない。焼夷弾の被害を受けた総数で半焼家屋の数を割ることで消火率という尺度を考えた。何件が焼け残ったかという尺度である。半焼家屋数÷(全焼家屋数+半焼家屋数)

その結果、東京都にあっては0.36%、地方都市にあっては平均4%という数字を導いた。これが定量的な数字であり、予想の10倍の焼夷弾に圧倒された防火活動の結果である。これをゼロと考えると、防空法は全否定される。しかしゼロではないとするならば、これを改善する方策を考えることができる。日本の民防空研究は、これをゼロとみなす風潮が強いがためここで停滞しているのである。

防空法全ての項目についてその効果を抽出したのが、本研究であり、それは国民保護の政策へ通じる空白を埋めるものと考えている。

関連記事