海難救助に見る海軍の足跡

Contents

1 はじめに

今年(2022年)4月に北海道・知床半島沖で乗客・乗員計26人が乗った観光船「KAZUⅠ(カズワン)」が沈没し、乗員、乗客26名が絶望視されるという痛ましい事件が起きた。この事故の教訓を受け、海上保安庁が海難事故の発生時、自衛隊への災害派遣要請を早めるよう、各管区に指示し、救助活動の遅れも指摘されるなか、救助を専門とする機動救難士やヘリコプターを拡充するなど、事故を教訓として救助体制の強化に乗り出すと報道された[1]。海上保安庁は、海上における事件・事故の緊急通報用電話番号として、118番の運用をしており、そこでは「いつ、どこで、なにがあった、など簡潔に落ち着いて通報してください」と、いち早く通報が伝わるように工夫している。そして、さらに自衛隊への自らの通報にも工夫をしようとするものである。

ところで、海上保安庁は戦後に設立されたが、沿岸警備や海難救難を主任務とする国家組織がなかった戦前の日本では海難救助はどのように行われていたのであろうか。海上保安庁総務部政務課が編纂した『十年史』には、「市町村長又は警察官吏の行う水難救護と船長が義務として行う遭難船舶救助のほかは、わずかに公益法人帝国水難救済会の活動があるに過ぎなかった」と記載されている。ここで紹介されている帝国水難救済会とは、現在の公益社団法人日本水難救済会の前身で、1889(明治22)年に創設された海難救助を目的とする民間のボランティア組織である[2]。そして、『十年史』には「戦前には海上の治安及び航行の安全について、その多くを海軍に依存していた」とある[3]。

つまり海軍が、海難救助の役割の多くを担っていたのである。それは2016年に拙稿「明治期の日本海軍の海難救助[4]」により明らかにしたが、本稿ではこれを迅速な通報という視点で、端的に再構成し、具体例及び考察を追加した上で、明治期の海軍による海難救助の実態の一部を紹介したいと思う。

2 法令にみる海難救助の責務

海難救助の慣行は、安土桃山時代の天正末から文禄の頃(1573~1594年)には成立していたとされる。この慣行が制度化されたのは江戸時代で、幕府法として「浦高札」によって公布された。1667年に出された浦高札では、船舶が海上又は河川において危険に遭遇した場合、人命及び財産を危険から救うこと、そのために救護を強制し、拾得物の略奪を取り締まると同時に、その届出を奨励していた。そして、明治政府は、1869(明治2)年9月に太政官布告により、幕府時代の浦高札を踏襲して「難破船取扱方」を定めた。その内容は、幕府時代の海難救助法を集大成し、書き改めたものとされる[5]。

また、1871(明治3)年の太政官布告「不開港場規則、雑船救助心得方條目」では、外国の難船に対する処置等が示されており、誰にでも難船救助の義務があることが規定されていた。当時は、外国船に日本の難破船が救助されることも多く、相互扶助であることもこの布告には記されていた[6]。

この布告が出された理由の一つとして、1854(嘉永7)年に江戸幕府とアメリカ合衆国が締結した日米和親条約が考えられる。その条約第3条には、日本沿岸で米国船が漂流または難破したときには、日本船はその船を救助し、船員をその国人に引き渡すことが規定されていた[7]。翌1855(安政元)年に締結された日露和親条約においても難破に際しての漂民保護の規定があった[8]。それゆえ、この太政官布告は、明治政府が、外国船の海難救助についてあらためて規定したものと言える。

内国船に対しては、1875(明治8)年の太政官布告「内国船難破及漂流物取扱規則」により定められ、「浦役人」が難破船救助のために官庁、区戸長などから適宜に指定されて、乗組員、船体及び積荷を保安救助する手立てを尽くすとされ、多人数を必要とする大型の難破船であれば、人を集め、近隣の船舶所有者に救助船を出させ(第4条)、さらに困難な場合には、軍艦その他官有船はただちに救助船を出して救助に尽力すべき(第22条)とされていた[9]。海難救助の義務は、民有船、官有船そして軍艦にもあったのである。

1899(明治32)年に制定された「水難救護法」(明治32年法律第95号)によれば、遭難船舶救護の事務は、最初に事件を認知した市町村長が行い(第1条)、警察官は救護事務に関して、市町村長を助け、市町村長が現場にいないときには、その職務を代わりに執行(第4条)、また市町村長は救護のために人を集め、船舶車馬その他の物件を徴用し、または他人の所有地を使用できる(第6条)となっていた[10]。

同年に制定された「船員法」(明治32年法律第47号)においては、船長の救難義務を規定(第21条)していた[11]。ただし、軍艦の乗組員は法律の対象ではなかった。同年制定の「商法」(明治32年法律第48号)にも海難救助の規定があったが、それは救助したあとの救助料の請求に関する規定である[12]。

海難救助に関する国際的な合意が成立したのは、1910(明治43)年「海難における救援救助についての規定の統一に関する条約」(以下「条約」と言う)であり、ここには、海上において生命の危険にある者に対して、船長は船舶、船員及び旅客に重大な危難を及ぼさない限り敵人といえども、これを救助すること(第11条)とされ、海上における人命の救助は国際法的な義務となった。ただし、軍艦は適用除外である(同条)。日本は、この条約を1941(大正2)年に批准、翌年2月、条約第1号および第2号としてこれを公布し、施行した[13]。

古くは明治8年の太政官布告で、海難救助にあっては、軍艦を差し出す義務を示す規定があったものの、それ以後制定された水難救護法、船員法、及び条約は、いずれも海軍との関係は薄い。冒頭で「戦前には海上の治安及び航行の安全について、その多くを海軍に依存していた」と述べたが、その海軍における規定を次に述べる。

3 海軍における海難救助の規定

(1)鎮守府条例にみる海難救助

海難救助が海軍関係の法令に明記されているのは、1867(明治9)年に定められた「海軍鎮守府事務章程」(丙3)が最古で、鎮守府司令長官は難船を救助する事(第39条)とされていた[14]。当時はまだ横須賀鎮守府は開設されておらず、横浜に東海鎮守府が開設された時期で、前述した明治8年の太政官布告を受けての規定であろう。東海鎮守府が創設され、海軍の組織が整えられるなかで、この規定が作られたことは、海軍は当初から海難救助が任務の一つであることを自覚していたと言える。

この海軍鎮守府事務章程は、東海鎮守府が廃止となり、横須賀に鎮守府が開設された1884(明治17)年に廃止され、同年12月15日にあらためて「鎮守府条例」(丙第167号)として定められた。この際に、第39条の難船救助の項目は削除されたが、鎮守府の規則などが整備される中、1887(明治19)年「鎮守府官制」(勅令第22号)第74条により、難破船救助に関する事項は、鎮守府航海部の所掌と規定された。 その後、憲法発布に伴う様々な法整備のなかで、1889(明治22)年5月に「鎮守府条例」(勅令第72号)となり、府県知事からの要請による兵力の使用を可能とし(第12条)、加えて、海運・海標及び救難・防火等を所掌する「知港事」という配置を各軍港に配置(第30条)することで、救難すなわち海難救助は引き続き海軍の任務の一つになっていた[15]。知港事とは、それまでの軍港司令官に代わる配置で、艦長を長く経験したベテランの大佐若しくは少将クラスが補職されていた。

山本権兵衛による改革の一環で、1893(明治26)年5月制定の「鎮守府条例」(勅令第39号)では、府県知事からの要請による兵力の使用についての項目は削除となった。これは軍令部が独立したことで、兵力の運用が、海軍大臣と軍令部長との権限行使手続きを規定した「省部軍務互渉規定」に移ったためであるが、知港事による救難の条項は残された(第29条)[16]。

1897(明治30)年9月制定の「鎮守府条例」(勅令第319号)で、救難の任務は、知港事に代わって、軍港部の所掌となり、引き続き規定された(第20条)[17]。

1900(明治33)年5月制定の「鎮守府条例」(勅令第199号)では、救難を担当していた軍港部が廃止となり、同日制定された「海軍港務部条例」(勅令第200号)により港務部にその所掌任務が移された。これにより、救難は港務部の担任となり、その後、太平洋戦争の終戦まで維持された[18]。

このように、海軍にあって、海難救助は、その任務として、明治9年から太平洋戦争の終戦に至るまで規定されていたのである。

(2)個人に対する規定

海軍の海難救助は、鎮守府条例等の組織の規定だけではなく、個人の義務として定めた規定も存在した。それは、艦船職員に対する服務規定である。1885(明治17)年10月1日制定の「軍艦職員条例」(丙142号)に、艦長の職務として、航海もしくは碇泊中に遭難船舶を発見したときはこれを救助すべき(第25条)と規定されていた 。この軍艦職員条例は、1897(明治30)年5月31日に軍艦職員勤務令(達第60号)、翌1898(明治31)年1月14日に軍艦職員勤務令(達第2号)と改正されていくが、海難救助に関しては、ほぼ同様の規定が維持された[20]。そして、1919(大正8)年6月23日に定められた「艦船職員服務規定」(達第111号)では、さらにその任務規定は具体化して、船体を救助することができないときは人命を救助して適宜の港湾に護送すると規定された。そして、以後改正等を経つつ太平洋戦争終戦まで維持された[21]。

これらのことから明治期の海軍にあっては、海難救助の規定は1876(明治9)年以降、常に存在したということができる。その海軍による具体的な海難救助の例をいくつか紹介する。

4 海難救助の実例

記録されている最古の海軍による海難救助の事例は、1876(明治9)年プロイセン軍艦搭載の手漕ぎの救命艇(カッター)が転覆したときの軍艦「春日」による救助である。横須賀にあった造船所(のちの海軍工廠、現在米海軍横須賀基地内)沖で、午後4時、カッターの転覆を見た「春日」は、即座に「春日」搭載の端舟を転覆海域に送り、人員を救助し、当該カッターを陸地まで曳いていき、且つ流出物の捜索を実施し、端舟は午後6時5分に「春日」に帰艦した[22]。

軍艦「春日」(『東郷元帥詳伝』国会図書館デジタルコレクション)

1879(明治12)年2月8日、「賽瑞丸」という貨物船が品川沖で、暴風に遭遇して、転覆した。これを認めた軍艦「筑波」は端舟に少尉補以下16名を乗せて派出し、「賽瑞丸」の乗組員2名を救助し、介抱して蘇生させた[23]。

同年11月15日、品川沖に停泊していた軍艦「鳳翔」は、午前6時20分ごろ、近傍で荷物船が沈没するのを見受け、直ちに端舟を派遣し、乗組員3名を救助し、艦内に収容した。沈没の原因は前日夜からの暴風怒涛により海水が船内に充満したことであり、救助した3名は「鳳翔」艦内で療養した。その後、前日にこの荷物船に荷物を渡した「鳳詳丸」という船から遭難した3名を受け取りに来たので引き渡した[24]。

このように、明治初期でありながら、外国船、内国船に限らず、海難を認めたならば素早く救助にあたった軍艦の記録が残されている。その後、海軍にとって海難救助の大きな転換となった事件がある。それは1890(明治23)年に発生したトルコ軍艦エルトゥールル号の遭難事件である。

5 エルトゥールル号遭難事件

1890(明治23)年9月16日夜半、トルコ軍艦エルトゥールル号(以後「エ号」と称する)が和歌山県沖で座礁・沈没した事件は、死者が500名を超えるという大惨事となった。このときに献身的に救助にあたった当時の大島村の住民の行動は、いまでも語り継がれ、日本とトルコとの友好の大きなきっかけとなっている。海軍の海難救助の規定からはもともと海軍は海難救助の任務を自覚していたが、この事件は、あらためて海軍が海難救助に乗り出すことを、国民の前に明示するきっかけとなった。

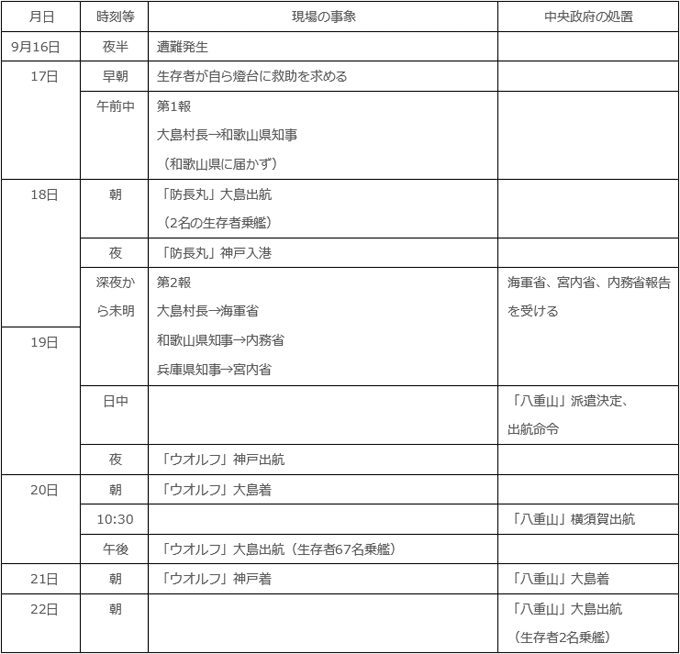

(1)現場からの情報と「八重山」の行動

エ号遭難の中央政府への第1報は、事件発生から2日後の9月18日夜半~翌19日未明に電報によってもたらされた。それは18日夜半に現場の大島村の村長から海軍大臣あて、19日未明に和歌山県知事から内務大臣あて、及び兵庫県知事から宮内大臣あての電報である。そして、19日海軍は救難のために軍艦「八重山」の派遣を決定、「八重山」は翌20日に横須賀を出港した。途中暴風雨のため到着が遅れ、大島港へ入港したのは、さらに翌日となる9月21日であった[25]。

エルトゥールル号(『土耳其國軍艦エルトグルル號』駐日土耳其國大使館 (海外印刷所 昭和20年刊行)

国会図書館デジタルコレクション

一方、遭難したトルコ軍人の生存者から事情を聞いた大島村の村長である沖周(おきあまね)は、当時暴風雨を避けて、大島に入港していた民間船「防長丸」に依頼し、エ号の当初の行き先であった神戸へと、生存中の士官2名を便乗させて向かわせた(18日朝出航、同日夜に神戸入港)。神戸では兵庫県が対応にあたり、たまたま神戸を訪れていたドイツの砲艦「ウオルフ」が、救助を申し入れ、この「ウオルフ」に県の外務課の職員が便乗し、救難のため大島に向かった(19日夜出航、翌20日朝入港)。そして、「ウオルフ」は生存者67名を乗せ、20日昼過ぎに大島を出航し、翌21日朝、神戸に入港した[26]。

結果的に「八重山」が9月21日、大島に到着したとき、生存者は、捜索の補助にあたる2名のほかは、すでに「ウオルフ」によって神戸へと運ばれていた。「八重山」は、その後、遺体の収容や埋葬などを支援し、捜索の補助にあたっていた2名の生存者を乗せ、22日朝、大島を出港し、神戸へ向かった。(下表参照)

表 現場からの情報と八重山の行動

(2)海軍の対応について

海軍省は、18日深夜から19日未明にかけて、遭難の情報を受け取っていたが、事件への対応は、夜が明けてからであった。そして「八重山」の派遣を決定し、その日のうちに出航命令を出した[27]。実際に「八重山」が出航したのが翌20日となったことを「もたついていた」と批判する研究もある[28]。

海軍省は19日付の外務省あての電報により、「八重山」を20日の正午に横須賀を出航させる[29]と通報しており、当初から出航予定は、翌20日の正午だった。実際は、命令された正午よりも早い10時半に出航したとことを示す「八重山」艦長の報告が残されている[30]。なお、「八重山」が19日に出港できなかったのはいくつかの理由がある。

①修理工事が実施されていた:19日に横須賀鎮守府司令長官から発せられた海軍大臣あての電報に、「八重山」の工事は残業することで今晩中に終了し、20日の出航が可能という報告がある[31]。「八重山」は修理中であったがために19日に出港できなかったところ、残業して修理を完了させたのである。

②ボイラの昇圧には長時間を有する:当時の軍艦の推進力は、帆と蒸気機関の併用であった。蒸気機関は、石炭を燃料として、ボイラで水を高圧の蒸気に変え、その蒸気を利用する機関である[32]。そのボイラの昇圧には10~20時間を有するものもあった[33]。

それだけ出航準備には、時間がかかるので、少なく見積もって10時間とした場合には、夜間の出航となり、危険である。このため、出航予定は初めから翌20日だったのである。

すなわち、海軍の対応に誤りはなかった。結果的に「ウオルフ」に先をこされた原因を追求するならば、それは、現場からの情報伝達の遅延である。16日夜間に発生した事件を現場の大島村長が認識したのは、翌17日の午前中、そして、中央政府に報告があったのは、それから丸一日以上が経過した18日夜半から19日未明にかけてである。発生から中央政府へ情報が到達するまでに約2日間を要している。

大島村長からの第1報は、17日の午前中に和歌山県庁に発せられたとされているが、和歌山県知事は、これを確認していない。和歌山県知事が事態を把握したのは、18日から19日に日付が変わろうとする深夜である。これは、現場の大島村長からすれば、第2報である。そして、その後、和歌山県知事から中央政府に報告がなされた[34]。17日の午前中に大島村長が発したとされる報告が和歌山県に届いていれば、大きな遅延なく海軍省の知るところとなるので、「八重山」が「ウオルフ号」に先を越されることはなかったはずである。たとえ、修理工事のために「八重山」が出港できなかったとしても、横須賀港には「比叡」と「金剛」が停泊していたので、救難艦を派出することは可能であった[35]。

軍艦「八重山」(『大日本帝国軍艦帖』国会図書館デジタルコレクション)

(3)海軍がとった事件の教訓

「八重山」が出遅れたことは、生存者のトルコ本国送還についての世論形成のために使われたとされ、新聞各紙は、「生存者救済にあたって『八重山』が『ウオルフ号』に出し抜かれた事実を併記し、諸外国に遅れをとる日本の対応を批判し始めた」とされている[36]。生存者帰還を日本の軍艦に実施させようとする世論形成に活用されたことは、ドイツ軍艦に遅れをとった海軍の対応を批判していたとも言える。また海軍からすれば、これを改善する手段を取らざるを得なかったのも事実であろう。そして事件から3カ月を経た12月に海軍大臣は、沿岸の知事等に対して、これを改善するための通達を発出した。

その内容は、船舶の遭難が発生したときは、直ちに報告せよというものである。報告先は、海軍省だけでなく、鎮守府、さらに軍艦が付近にいれば軍艦も含まれ、また報告元は、遭難の当事者だけでなく、町村、警察及び船会社からも報告をすることができ、ここには、いち早く情報を収集しようとする海軍の姿勢をみることができる。さらに救助を必要としないのであれば、報告はしなくてもよいとされている[37]、報告がなければ海軍は動かないし、そのことで、非難を受けることがないよう担保をとっているとも言える。

1890(明治23)年のこの通達を境にして、その前後で海難救助の件数を調べた結果、記録のある1876(明治9)年から明治23年まで、通報や依頼を受けて海軍が出動したのは9件、そして、1890年以降1912(明治45/大正元)年まででは、120件と大幅に増加している。

その中で代表的な事案を紹介すると、1912年1月18日、東洋汽船から海軍大臣宛の「救助御願」によれば、は、ホノルルから横浜に向かっている汽船「紀洋丸」(乗客178人、船員108人)は、野島灯台南70マイルで石炭切れの恐れがある。というものであった。

これに対して海軍は「筑波」を救助艦に指定して準備をするが、天候良好のため、石炭消費を抑え、1月22日午前8時に「紀洋丸」は横浜に入港した[38]。これは、海軍が海難救助の組織であることを他の船舶関係者が認識していることを顕著に表わす例と言える。

6 おわりに

明治期の海軍における海難救助の規定は、明治9年の海軍鎮守府事務章程からはじまり、さまざまな変遷はあったものの、常に規定されていた。

実例からは、遭難現場に居合わせた場合に、明治初期から軍艦による救助が行われていた。そして、エルトゥールル号事件をきっかけとする海軍の通達は、情報入手の迅速化が狙いであった。これが浸透して、海難救助の要請が増加した。事件から教訓を学び、反省点を解決するための方策を模索するという考え方は昔も今も変わらない。明治時代でさえ、迅速な通報が重要であり、それは現代にも通じる。

最後に、エ号事件の際の「八重山」は、ドイツ軍艦に出し抜かれて任務を終了したわけではないことを述べておきたい。エ号の生存者は、その後「比叡」と「金剛」によりトルコ本国へ送り届けられ、トルコ政府からは大変感謝され、乗組みの士官らは勲章を授与される。これは当然と言えるが、一方で、遭難現場での功績に対して勲章を受けた者が4名いる。それは、三浦功(海軍大佐)、加賀美光賢(海軍軍医)、舟橋義一(和歌山県警部)及び石井忠亮(和歌山県知事)である[39]。三浦大佐は救難艦として派出された「八重山」艦長、加賀美は宮内庁の医師を務めていて現場に派遣された海軍所属の医官である。ドイツ軍艦に出し抜かれたと言われるも、遭難現場での遺留品の捜索、保管、仮埋葬などの支援にあたった「八重山」と海軍医官の貢献はトルコ政府に認められたのである。

[1] 「海難事故の救助体制を強化へ 知床半島沖の沈没事故教訓、海保が方針」『朝日新聞デジタル』2022年5月23日。

[2] 「日本水難救済会について」日本水難救済会ウェブサイト(https://www.mrj.or.jp/about/index.html)。

[3] 海上保安庁総務部政務課『十年史』(平和の海協会、1961年)4頁。

[4] 大井昌靖「明治期の日本海軍の海難救助 -海軍の実施した海難救助の実態を中心に-」『軍事史学』第52巻第1号(2016年6月)。

[5] 飯田忠雄「戦前におけるわが国の海上保安制度」(海上保安大学校『昭和36年度〔創立10周年記念〕研究報告 第一部』、1962年)17-18頁。内閣府災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 平成17年3月「一八九〇 エルトゥールル号事件」12頁。

報告書(1890 エルトゥールル号事件)「防災情報のページ(内閣府ウェブサイト)」(https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1890_ertugrul_jiken/index.html)。

[6] 「御国民難船イタシ度々外国人ニ被救候事モ有」、「困苦之體ハ相違無之節ハ其困苦ノ軽重ニ随ヒ相当ニ扶助イタシ可遣事」とかかれている。「明治3年2月29日 太政官布告 不開港場規則、雑船救助心得方條目」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C10070814100、明治3年 外国軍艦不開港へ寄港の際取扱方 陸軍大臣官房(防衛省防衛研究所)第3-4画像目。

[7] 石井孝『日本開国史』(吉川弘文館、1972年)101頁。

[8] 同上、158-163頁。

[9] 「内国船難破及漂流物取扱規則相定」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C04017578400、明治8年 「太政官布告 乾 従1月至6月」(防衛省防衛研究所)第1-20画像目。

[10] 上野喜一郎『船舶法規の解説』(成山堂書店、1966年)27頁。

JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020379000、「御署名原本・明治三十二年・法律第九十五号・水難救護法制定不開港場規則、難船救助心得方条目、外国船漂着ノ節取扱方、内国船難破及漂流物取扱規則、船難報告並ニ船難証書授受手続廃止」(国立公文書館)。

[11] 「船員法制定西洋形船海員雇人雇止規則廃止」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. A03020374200、「御署名原本・明治三十二年」(国立公文書館)。

[12] 中村眞澄「海難救助の義務と報酬」(『早稲田法学』第35号巻1・2号、1959年6月)312-315頁。商法(明治三十二年三月九日法律第四十八号)、法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.html)。

[13] 中村「海難救助の義務と報酬」307-311頁。

[14] 海軍大臣官房『海軍制度沿革 巻3』(海軍大臣官房、1939年)4-5頁(国会図書館デジタルコレクション)。

[15] 同上、9-14頁。

[16] 同上、19-20頁。

[17] 同上、24-30頁。

[18] 同上、464-467頁。ただし海軍港務部条例は、1913(大正2)年に勅令から軍令へと変わり、1938(昭和13)年に「海軍港部令」となる。

[19] 同上、1181頁。

[20] 同上、1202-1244頁。

[21] 同上、1178-1278頁。

[22] 「東海鎮守府 孛国端船覆り候と見認救助の為端舟差出候届」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06090183600、明治9年公文備考徃入巻17自1至141(防衛省防衛研究所)第1-2画像目。

[23] 「往入418 筑波艦にて溺人救助の義兵学校届」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09101643100、公文原書 巻10 本省公文 明治12年2月13日~明治12年2月15日(防衛省防衛研究所)第1-4画像目。

[24] 「往入3677 鳳翔艦難破船救助の件鎮守府届」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09102289800、公文原書 巻92 本省公文 明治12年11月19日~明治12年11月20日(防衛省防衛研究所)第1画像目。

[25] 内閣府災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 平成17年3月『一八九〇 エルトゥールル号事件』53-74頁。

[26] 同上。

[27] 「土耳格国軍艦遭難始末并除名者送還の為の金剛比叡2艦該国へ派遣1件(1)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06090928000、明治24年 公文備考 艦船部下巻5(防衛省防衛研究所)第18画像目。

[28] 『一八九〇エルトゥールル号事件』73頁。

[29] 「土耳格国軍艦遭難始末并除名者送還の為の金剛比叡2艦該国へ派遣1件(1)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06090928000、明治24年 公文備考 艦船部下巻5(防衛省防衛研究所)第25画像目。

[30] 「土耳格国軍艦遭難始末并除名者送還の為の金剛比叡2艦該国へ派遣1件(2)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06090928100、明治24年 公文備考 艦船部下巻5(防衛省防衛研究所)第25画像目。電報の受信用紙には、「二一ニチゴゼン一〇ジハン」と記載があり、日付が誤っている(実際は20日)ため、信憑性には疑義があるものの、八重山の出航時刻が記載された唯一の電報である。

[31] 「八重山工事ハ残業ヲナシ今晩中ニ落成済明朝出港差支ナシ」と書かれている。「土耳格国軍艦遭難始末并除名者送還の為の金剛比叡2艦該国へ派遣1件(2)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06090928100、明治24年 公文備考 艦船部下巻5(防衛省防衛研究所)第45画像目。

[32] 山中秀雄『舶用機関』(共立出版株式会社、1943年)186-187頁。

[33] 同上、45頁。

[34] 『一八九〇エルトゥールル号事件』56頁。

[35] 『時事新報』2783号(1890年9月24日)、『一八九〇エルトゥールル号事件』、100頁。

[36] 同上、102頁。

[37] 海軍大臣官房『海軍制度沿革 巻15』(海軍大臣官房、1939年)407頁(国会図書館デジタルコレクション)。

内外艦船ニシテ本邦沿岸ニ於テ内外艦船ノ危難ニ罹リタルモノアルトキハ島庁郡区役所町村役場警察署等ヨリ電報ヲ以テ海軍省及該海軍区ノ鎮守府ニ報告スヘシ又軍艦其付近ニ在ルトキハ直ニ軍艦ニ報告スヘシ

船舶会社若ハ船主其所有ノ船舶危難ニ罹リタルトキハ該会社若ハ船主ヨリ電報ヲ以テ海軍省及該海軍区ノ鎮守府ニ報告シ又軍艦其付近ニ在ルトキハ直ニ軍艦ニ報告候様各船会社及船主へ通達スヘシ

前両項トモ海軍艦船ノ救護ヲ要スルニ及ハスト思考スルトキハ報告セサルモ妨ナキコト心得ヘシ

[38] 「汽船及雑船の部(1)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C08020062400、明治45年~大正1年 公文備考 巻44 艦船18 艦船遭難災害3止(防衛省防衛研究所)第1-18画像目。

[39] 「外交彙報附録月報(明治二十五年九月分)/叙勲ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B13091253000、外交彙報附録月報(外・報1)(外務省外交史料館)第1画像目。

関連記事