天測計算表の廃刊に際して―海軍の水路事業―

Contents

1 はじめに

令和4年末をもって、「天測暦」、「天測略歴」、「天測計算表」、「天測位置決定用図」が廃刊となること、下記のとおり海上保安庁の海洋情報部HPに掲載されている。

海上保安庁が刊行している「天測暦」と「天測略暦」は、天文航法で船位を測定するために使用する刊行物として、太陽や月の毎日の位置、港別の日出没時刻などを掲載して毎年刊行してきました。近年、GPS等の衛星航法が普及することにより、国際条約等で船舶への備置の必要が無くなったことから、「天測暦」及び「天測略暦」は現在刊行中の令和4年版を最後に廃刊することとしました。また、天測暦等の廃版に併せて、「天測計算表」及び「天測位置決定用図」も令和4年末をもって廃刊とします。航海の目的で天測計算を行う必要がある場合には英国等が刊行している天測暦(The Nautical Almanac)を活用していただくようお願いいたします[1]。

一般人にとっては、GPSが普及すれば当たり前と思うであろうが、勤務や実習などで天測(天文航法)を経験した人にとってはある意味衝撃的な出来事ともいえる。動揺する船上で、薄明薄暮に合わせて「天測暦」を調べて測角する対象の星を選び、六分儀により星を測角し、「天測計算表」にある様々な表を駆使して、位置の線を求め、自船の位置を導いた記憶が残っていよう。この際、足し算引き算をするために参照したのが「米村表」である。この「天測計算表」に編綴されている「米村表」については、次のような説明が書かれている。

この表は海軍中佐米村末喜の考案に基づいて、1920(大正9)年、当時の海軍大学校第19期航海学生によって編集された表を、改訂増補したものである。船舶位置決定に際し推定位置に対する位置の線を求めるために、天体の高度および方位角を同時に算出するのに用いる。

海軍が航海事業の分野(水路事業と呼ばれていた)に貢献していたことは、現役の海軍中佐が考案した「米村表」の存在によって実感できる。その「米村表」を掲載した「天測計算表」が廃刊になるという一つの時代の区切りにあたって、この表を考案した米村末喜の著書『航海の話』からの逸話を紹介し、さらに、米村末喜から50年遡って、海軍の水路事業の黎明期に多大な貢献をした柳楢悦について紹介して、海軍の水路事業の一端を考えてみたい。

2 天文航法と「米村表」の意義

まずは、天文航法について簡単に説明しておく。天文航法は、球面三角法と立体幾何学の応用により誤差円を算出し、自らの位置を求めるものである。ある時間、ある地点から見る星の角度は、あらかじめ計算しておくことができるので、これは、これまで毎年発刊されてきた「天測暦」に記載されている。そして、実際に測った角度との関数によって、推測した位置からの偏位を表す位置の線(実際は大きな円になる)を描くことができる。これを3本交差させれば、正確な位置が求められるというもので、中世の大航海時代から、基本的な考え方に変わりはない。測角する対象は星だけではなく、太陽、月でも可能である。

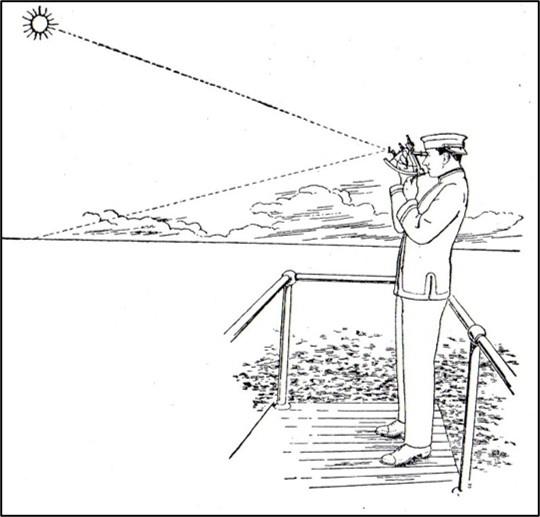

測角の様子(米村末喜『航海の話』より)

測角の様子(米村末喜『航海の話』より)

位置の線を算出する球面三角法を解くための計算式は、一つではなく、48種類もの解き方があるとされている。その48種類の、どの計算式を使っても答えは出せるが、航海中に複雑な三角関数を解かなくてもすむように、表に置き換えるという工夫をさまざまな人が編み出したので、数多くの計算表が存在する[2]。

イギリスには、「ポジション・ライン・テーブル」という表があり、緯度と赤緯(天球上の緯度)の一度毎に、時刻は4分(1度)毎に、それぞれに対する天体の距離が計算してあることから、高度を測るだけで、計算する手間が省けるが、実際のところ紙数が非常に多い。アメリカでは「サモナ・ライン・テーブル」というものがあり、これも手間はかからないのだが、やはり紙数が非常に多い。そのような中で、1920(大正9)年に日本海軍が独自に作成したのが「小倉表」と「米村表」である。

「小倉表」は、海軍水路部の小倉技師が主任として作成した「仮定位置用計算表」と呼ばれる表である。一方、「米村表」は、前述したように海軍大学校教官の米村中佐(当時)が、海軍大学校第19期航海学生を指導して考案作成した「推定位置用計算表」と呼ばれる計算表である。

どちらの表を使っても、測った天体の高度から、自分の位置(位置の線)が算出できることに相違はない。原理は、対数をとることによって、乗除算を加減算に置き換えて、計算して、それをもとに戻すだけである。異なるのは、「小倉表」は、高度の表が27頁、方位の表が30頁で作成されていたのに対して、「米村表」は全部で39頁だった。この二つの表は、諸外国で使用されている表と比べて、もっとも紙数が少ないのが大きな特徴である。しかし、足し算引き算とはいえ、その計算の要領を習得するのには訓練が必要で、その緻密さは、ある意味日本人向きともいえる。 この2種類の表とその他の補助用の諸表を合わせて1冊に集約し、1920(大正9)年に『新高度方位角表』が刊行された。日本では、それまで使用していた外国製の表全てを廃止して、この『新高度方位角表』を使用することになった。当時イギリスの書店からも注文があり、1924(大正13)年には、これに多少の改補を加えて、英文版が編纂され、日本とイギリスで刊行された。このことは一躍海外でも名声を博することになった。

そして1942(昭和17)年に「米村表」を若干改訂して、「小倉表」を削ったものが、「天測計算表」として刊行された。なぜ「小倉表」が削られたかは、諸説あるようだが、頁数を少なくして、必要最小限の容積・重量を求めた結果ではないかと考えられる。

さて、その「米村表」を作成した海軍の軍人、米村末喜は、海軍中将まで上りつめた人で、1925(大正14)年から1930(昭和5)年までの5年間、航海科の最高位とされる水路部長の職にあった。米村の在任した5年間は、1923(大正12)年の関東大震災によって壊滅した水路部庁舎(所有保管していた海図、水路誌などを含む)の復旧計画とその実施にあてられたことに加え、学識に基づいた部内人事の刷新と技術向上を図ったとされている。1929(昭和4)年の国際水路会議には自ら出席し、関係問題の処理にあたった。また『航海の話』という著書を出版し、航海分野についての一般への知識の普及にも尽力した。

米村末喜(『日本水路史』より)

米村末喜(『日本水路史』より)

米村は著書の中で、「天測暦」(当時は「航海年表」と称した)を国内で算出することの重要性を大砲や水雷の保有と同様と強調している。戦時に大洋で行動する艦隊が自らの位置を求めるのは天測が唯一の手段であることから、これを外国に頼っていては有事に供給が止まれば死活問題となるので、国家事業として実施すべきところを、海軍が航海年表を応急策として作っていたのである。

また、「天測計算表」の中に、太陽の高度が6度~0度までの改正表がある。この改正表は日本独特のものであり、太陽の光線が空気の層に入って屈曲することから、6度以上の場合とは別に改正表がつけられている。この改正表は、実際に米村が、日本から豪州へ往復、横浜から西に向かって世界を一周し、パナマを経て各海洋において検証して完成させたものである。

その米村が、水路部長のとき、初代の水路部長である柳が1871(明治4)年に示した勤務方針(創業方針)を掲げていた(米村は第17代)。それは、「水路事業の一切は海員的精神に依り 徹頭徹尾外国人を雇用せず、自力を以て外国の学術技芸を選択利用し、改良進歩を期すべし」というものであった。この方針を掲げて柳は、明治2年から1888(明治21)年までの約20年間水路事業のトップにあって、海軍の水路事業を整備したのである。

3 海軍の水路事業

日本最古の海図は、1650年に外国人によって作られた日本近海の図とされ、それは伊豆諸島から北海道方面の沿岸にかけて海の深さが記載されているものである。その後、1768年から1779年にわたってイギリスのキャプテ・クックが、3度の世界的な大航海を行って至るところで海の測量をした。3度目の航海の際に日本にたどりつくことなく、ハワイで現地人に殺されたが、その後キャプテン・キングという人が、その志を継ぎ1779年にカムチャッカ、千島列島、陸中宮古の沖の海岸の経緯度を測定し、さらに南下して銚子沖に達し、マニラへとむかった。この測定によって、日本沿岸がイギリスの海図に載せられた。さらに、八重山列島の海図は1845年にイギリス海軍が調査して出版、一方でアメリカは1853年から1855年にかけて、ペリーが日本へ来航した際に琉球から伊豆七島、下田、東京湾にかけて詳しく測量して、その後精密な海図を出版している。

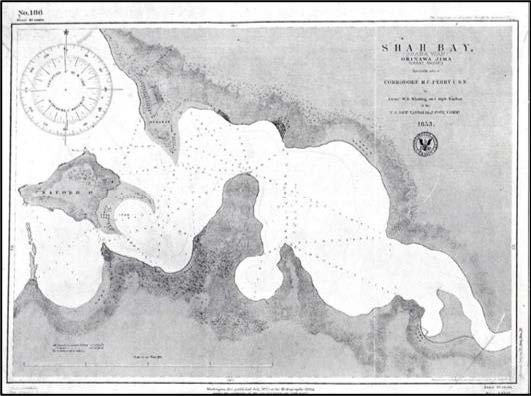

ペリーが測量し、1853年に発行された沖縄謝名湾の海図(『航海の話』より)

ペリーが測量し、1853年に発行された沖縄謝名湾の海図(『航海の話』より)

ロシアは、もっと前から千島列島や北海道を測量したとされている。このように、明治以前の日本は、外国が測量して出版した海図に載せられてはいるものの、自前では、これを使えば海が渡れるという程の海図をもっていなかった。

日本人自らの測量によって作成された最初の海図は、1862(文久2)年、江戸にある軍艦操練所の指導官であった福岡久右衛門他10名により編成された測量隊が、尾張、伊勢、志摩の海浜を実測し、作成した海岸図である。このときの測量隊に参加していたのが、当時津藩士であった柳である。

柳楢悦(『日本水路史』より)

柳楢悦(『日本水路史』より)

1855(安政2)年、徳川幕府は長崎に海軍伝習所を創設し、オランダ海軍の教師による近代海軍術の教育が始められた。このとき幕府だけでなく水軍をもつ各藩からも、伝習生が参加し、津藩からは柳を含む12名が教育を受けた。すでに柳は、藩校において、数学を学び、算法、量地術などを修得し、天文観測に使用される六分儀を測量用に使用していたので、容易にオランダ人教師の教務を理解することができた。その後、柳は海軍伝習所を修業して藩に戻り、オランダ航海学書の翻訳などをしていたところに、幕府による初めての測量隊の話が持ち上がったのである。

そして、時代は移り、明治維新後の1869(明治2)年12月、兵部省の海軍部主任であった川村純義は水路部創設に着手し、柳を明治政府に迎え、兵部省の御用掛として水路測量の実際を担当させた。柳は、出仕後一貫して水路事業を担当する部署に勤め、水路局―水路寮―水路局-水路部と、海軍の組織が整備されるなかで、常にそのトップにあった。当初は、天測暦、測的機器など必要なものは全てイギリスから購入して整えることを柳は上申した。そして柳の下で海軍は、図誌製造、測器試験、海岸測量、測天観象の4部門を整備した。

・図誌製造

水路局の創設に続いて、まず水路図誌の調整と供給が大きな任務となった。当時、海軍は組織の整備と艦船建造を急務としていた。そして艦船を運航するのに必要な図誌の入手を必要としていたが、自前で調整、供給できるものではないため、外国艦船による日本沿岸の測量を許可し、その刊行による外国版海図・書誌に依存した。そして、イギリス水路部刊行の英版海図やゼームス・イムレー会社出版の図誌を入手して艦船に供給した。また、1873(明治6)年に川村(海軍次官相当の大輔の職にあった)が欧州を視察した際に、英版海図2427枚、水路誌99冊を注文し、同年11月に入手した。

・測器試験

海軍部内諸艦船が準備すべき測器類、すなわち経線儀・羅針儀・測程儀・測深儀・六分儀・望遠鏡および気象観測用機器・製図用具等に至るまでの諸測器の検査および供給の業務を水路局の分掌事項とし、初期は、外国製品の測器購入とその配備、簡易なものは自力で製造することを心がけた。また、「艦船測器定数表」を作成して、これに基づき各艦船に配布するようになったのは1920(大正9)年からで、1923(大正12)年からは測器と図誌を統合して艦船に供給するようになった。

・海岸測量

1869(明治2)年と翌1870(明治3)年にイギリスの軍艦シルビア号と共同して、軍艦「春日」により、瀬戸内海で測量を行ったが、原図ができただけで、海図として出版するには至らなかった。その後、海軍のみの手によって釜石港の測量を行い、1871(明治4)年に海図として出版した。これが、初めての我が国の手による海図とされる。以後、日本の領土の全海岸が水路部の手によって測量され、1917(大正6)年に大東島の測量をもってひととおり測量を終えた。

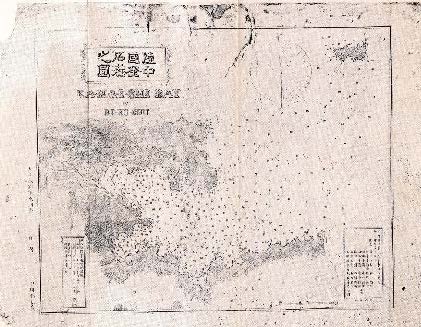

釜石港の海図(『航海の話』より)

釜石港の海図(『航海の話』より)

・測天観象

柳は、1878(明治11)年に「観象台視察として英仏両国へ被差し遣候事」という辞令を受け、外国の現状視察に行った。そこで各国の天文台などから多くの便宜を図ってもらった。オーストリアでは、観象台建築の書、金星経過測量に係る書籍、オランダでは観象台創立以来の記事、フランスでは太陽の写真、ドイツでは観象台長などの著書を貰い受け、注文した測器の試験を依頼、さらに経線儀試験の書籍、恒星根数表なども入手した。イギリスでは、各所の観象台を研修し、羅針儀試験の書籍を貰い受けるなど多くの便宜を図ってもらった。

それら研修の成果もあり、柳は、天文観測、気象観測の必要性を唱え、これを海軍で担当することとなった。天文観測のための観象台は、柳が欧州へ行く前の1874(明治7)年に麻布に完成していた。機器はアメリカ製とイギリス製を購入して整備され、1878(明治11)年には日食が観測されている。気象観測は、1880(明治13)年に長崎と兵庫に観測施設が整備された。しかし、1888(明治21)年に柳が水路部長の職を辞してから、天文観測は文部省へ、気象観測は内務省(気象庁)へと移管された。ただし、航海に必要な経線儀(船に設置される精密な時計)の誤差測定のための観測業務と天測暦(航海年表)作成の業務は引き続き海軍が担当した。

麻布にあった海軍観象台(『日本水路史』より)

麻布にあった海軍観象台(『日本水路史』より)

4 軍艦「清輝」の欧州派遣と水路事業

海軍の水路事業の具体的な例として艦船との関わりを紹介しておきたい。好例なのは、軍艦が初めて欧州へ派遣された1878(明治11)年の「清輝」の航海であり、そこからいくつか紹介する。

航海に必要な海図は、前述したように1873(明治6)年に川村が欧州視察した際に、英版海図2427枚、水路誌99冊を注文、同年11月に入手したものが、各艦船に供給されていた。水路図誌などは、スエズ運河、地中海などの海域のもので、これは艦船には供給されていなかったため、水路局に保管している書籍を「清輝」からの要望により貸し出した。それは、「英国近海水路誌」「地中海水路誌1868年」「紅海水路誌1873年」「スエス溝渠通航規則書」など16冊である。

1878(明治11)年から1年3カ月間、「清輝」は、実地研究のために、欧州へ派遣された。それは、一般軍事視察を目的としたものであり、単に行動の大綱を示して実施の細部は、全て艦長(井上良馨)の裁量とされた。そして、この大綱どおり、「清輝」は香港を経由し、スエズ運河、ジブラルタル海峡を越えて、欧州各国(イタリア、フランス、スペイン、ポルトガル、イギリス、トルコ)を歴訪した。このときの欧州への航海を支えたのは、英国軍艦に5年間留学・実務を積んだ伊月一郎という副長の存在もあったが、水路局から貸し出された海図や水路誌などが重要な役割を果たしたことに疑問はない。

清輝の航路(地中海)『水路雑誌第27号』(海軍水路局、1883年7月)添付図

清輝の航路(地中海)『水路雑誌第27号』(海軍水路局、1883年7月)添付図

さらに水路部は、所属の少尉補2名(三浦重郷、関文炳)を研修という名目で「清輝」に乗艦させた。2名は、航海士として勤務し、安全な航海に貢献するとともに、航海上の情報収集にも従事した。2名は帰国後も、井上艦長の水路部長への依頼により、記録整理のために3ヶ月間引き続き「清輝」で勤務し、航海全般についての事項、特にスエズ運河通航のような航海上重要な記録などを全て整理し、これを水路局に持ち帰った。そして、その成果は1883(明治16)年に発刊された『水路誌』(第20号から第30号)に11回にわたって掲載されており、今でも国立国会図書館で閲覧することができる。

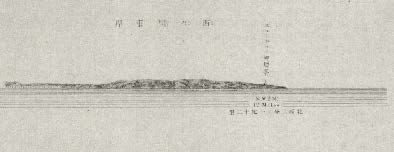

シチリア島東岸の対景図 『水路雑誌第24号』(海軍水路局、1883年7月)より

シチリア島東岸の対景図 『水路雑誌第24号』(海軍水路局、1883年7月)より

「清輝」がイギリスに入港した際、柳はイギリス滞在中であったことから、「清輝」を訪問した。これは「清輝」の報告書にも6月26日英国のプレマス港に入港するや、柳、鈴木金蔵二等書記官ほか日本人3名が来艦したことが記されている。柳は前述したように観象台視察のために英国に来ており、鈴木二等書記官は、「清輝」のためにロンドン公使館から派出されたのである。

このように海軍の軍艦が西南戦争の翌年の1878(明治11)年、1年以上かけて欧州に派遣されるにあたって、水路部は、必要な海図等の供給と2名の士官を派出し、安全な航海に貢献するとともに、長期航海で得た資料を持ち帰った。この明治11年の「清輝」の欧州派遣と柳の欧州出張によって、海軍は海外の情報を多く入手し、水路事業を大きく前進させたのである。

5 海軍の水路事業の国内化

水路事業の先駆けとして活躍した柳から大きく時代を経て、日露戦争の翌年である1906(明治39)年、天測計算に必要な「天測暦」(航海年表)が国内で作成されるようになった。しかし、天体位置に関する部分は、英版の天測暦に頼り、水路部で推算したのは、潮候、日月出没時など一部分であった。その後、第1次世界大戦の影響で、原本の入手が遅れるようになったことから、1819(大正8)年に国内で推算することが決定した。その対象は1825(大正14)年以降の暦からであった。そして、1820(大正9)年に作成された『新高度方位角表』が使用されるようになった。

また海図作成は、1917(大正6)年に大東島の測量をもってひととおり測量を終え、国内での作成が可能となった。さらに、1920(大正9)年から航海機器に関して、「艦船測器定数表」を作成して、これに基づき各艦船に配布するようになり、1923(大正12)年からは測器と図誌を統合して艦船に供給するようになった。 このように柳が創業方針に掲げた「水路事業の一切は海員的精神に依り 徹頭徹尾外国人を雇用せず、自力を以て外国の学術技芸を選択利用し、改良進歩を期すべし」は忠実に実行され、50年をかけて水路事業の国内化が進んでいったのである。

そのような中に発生したのが、1923(大正12)年の関東大震災である。この地震によって海軍水路部庁舎は、壊滅的被害を受け、海図の原版や水路誌など重要な資産のほとんどを失った。これを前述の柳の勤務方針を掲げて復旧させたのが米村末喜である。

6 おわりにかえて(米村の逸話から)

米村は、関東大震災のあと水路部長に補職される前に世界一周の航海に出た。階級は大佐、1924(大正13)年の夏から翌1925(大正14)年にかけてのことである。これを米村は、「今の航海術を昔の武術と心得、宮本武蔵や荒木又衛門を気取って、欧米に武者修行に出掛けた。」と述べている。

その航程は、横浜→ロンドン(日本郵船:筥崎丸)、ロンドン→スコットランド(イギリス船:ロイヤル・スコット号及びイギリス海軍の戦艦)、ハンブルク→サウザンプトン(ドイツ船:ドイツチヤーランド)、ナポリ→ニューヨーク(フランス船:デンス号)、ニューヨーク→パナマ→サンフランシスコ(アメリカ船:プレジデント ガーフィルド)、サンフランシスコ→横浜(東洋汽船:銀洋丸)であった。航海中はどの船でもブリッジ(船橋)に登って航海術の修業をすることを許され、「学問修業には国の東西もない、誠に幸福で愉快な海の旅行であった。」と述べている。

そのときの感想として、イギリスの船員は、上下そろって持って生まれたとも思われるほどによく船乗りに養成されており、ドイツ船の士官は規律正しく、フランスの船長は老練で、士官の天測が精密であり、アメリカ船の士官は、よく勉強するなどと述べている。そして、学ぶべき点もあるが、船の運用の見地から、日本の船乗りは、これらに勝るとも劣りはしないとも述べている。その一方で、外国船は船内が社交場であり、娯楽場であり、面白く愉快に昼も夜も過ごすためにその設備もすぐれている。客のために船長や士官も力をつくしているところは、日本は劣っている。人種も国情も風俗、習慣も異なるので、全てをまねる必要はないが、海の旅行は、日本は苦痛、外国船は愉快という違いが見える。そして、海上の発展に絶大の将来を有するわが国としては改めるべきと述べている。この想いは今でも受け継がれていると言えるのではないだろうか。

航海術の専門家としての米村は、軍艦だけでなく、民間船での旅行という視点も持ち、そして、日本の将来が軍民に関係なく海上の発展に大きく影響を受けることを理解していた面を垣間見ることができる逸話である。 なお、「天測暦」、「天測略歴」、「天測計算表」、「天測位置決定用図」が廃刊になるからといって、天測(天文航法)ができなくなるわけではない。イギリス製の天測暦を入手する必要はあるが、「天測計算表」は古本として入手することは容易であり、天測位置決定用図は、印刷またはコピーすればよい。大洋においてGPSが故障したり、衛星からの電波が妨害等により届かなくなったりすれば、そのバックアップは、やはり天測しかないのは事実である。 令和2年度の海上自衛隊遠洋練習航海では、「大航海時代」と称して、ハワイ出航から、実習幹部の天測訓練の総仕上げとして、GPSのスイッチを断とし天測のみでサイパンまで航行する訓練を実施したと当時の司令官が述べている [3]。感傷的ではあるが、このような試みを続けて欲しいと思う次第である。

[1]海上保安庁ウェブサイト「天測暦」等の廃刊について(https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOHO/announce.html)。

[2]進士晃「水路部編暦課の50年」『天文月報』第62巻第11号(日本天文学会、1969年)。

[3]八木浩二「令和2年度遠洋練習航海を終えて」『水交』(水交会、2021年1月)。

参考文献

- 海上保安庁水路部編『天測計算表』(海上保安庁水路部、1952年)。

- 進士晃「水路部編暦課の50年」『天文月報』第62巻第11号(日本天文学会、1969年)271-272・277-278頁。

- 海上保安庁水路部『日本水路史1871~1971』(日本水路協会、1971年)。

- 水路部「水路部沿革史 自明治2年至明治18年」(水路部、1916)。

- 「外出954 欧州各地観象台長等へ謝詞申入方外務省依頼」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09101534600、公文原書 巻95 本省公文 明治11年12月21日~明治11年12月23日(防衛省防衛研究所)。

- 「往入58 清輝艦え水路誌借入の件東海鎮守府申出」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09112874600、公文類纂 明治11年 前編 巻34 本省公文 図書部1(防衛省防衛研究所)。

- 広瀬彦太『近世帝国海軍史要』(海軍有終会、1938年)。

- 「記録材料・清輝艦報告全」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A07062108200(国立公文書館)。

- 大井昌靖『初の国産軍艦「清輝」のヨーロッパ航海』(芙蓉書房、2019年)。

関連記事