2025.07.17

【海洋教育見聞録】海洋教育研究会サンセットトーク第31夜 JAMSTEC高知コア研究所

先月、海洋教育研究会サンセットトークが30回を無事迎えました。

これもひとえに、毎回興味深い話題をご提供いただき、活発な質疑応答を展開してくださる先生方のお陰です。事務局より改めまして御礼申し上げます。

高知大学物部キャンパスマップ。左上の出っ張った敷地がJAMSTEC高知コア研究所

[ 2025.6.27撮影 ]

第30回の後に頂いたアンケートのお言葉を元に、新たな試みを模索しておりました折、5月下旬に幕張メッセで開催された日本地球惑星科学連合(JpGU)2025年大会の会場で、「もっといろんな学校へ出向いて、海底科学掘削研究を知ってもらいたい!」と熱く語っておられた国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の諸野祐樹上席研究員のご講演を拝見しました。スライドの中に出前授業先で実験をする様子が見えたことから、子供たちに見せているものと同じ実験をトーク内でしてもらおうと思い、急遽その場でサンセットトークへのご登壇をお願いしました。

ただ、その実験を諸野さんにオンラインで見せてもらうだけでは従来とあまり雰囲気が変わらないのではないか?ならば、現場まで行って対話形式にしてみようと、研究所訪問のご了承を頂き、高知へ向かいました。

諸野さんが所属されているJAMSTEC高知コア研究所は、高知大学物部キャンパス敷地内にあります。

クリーンルーム全景

[ 2025.6.27撮影 ]

建物全体が土足禁止で、ビル入口で靴からスリッパに履き替えます。ロビーには地球深部探査船「ちきゅう」の模型や岩石のサンプル、海底掘削調査に関する展示があります。そこから上階のトーク会場へ移動しました。事前に場所を伺ったときに、「クリーンルームで実験しながらトークしますか。見晴らし良いですし」とお伝え頂いてました。過去に当方が見てきた「クリーンルーム」といえば、入口で白い作業服に着替えて、手を洗って噴気孔からの風に当たってから入るような、窓の無い閉鎖的な部屋でした。しかし、今回のクリーンルームは写真のとおり、一面が大きな窓で見晴らしよく、南国市郊外の田園風景が一望できる明るい部屋で、なおかつ普段着のままで入れました。クリーンルームといっても用途によって仕様が異なります。先に述べた当方のイメージはバイオロジカルクリーンルームといって、医療や研究における衛生状態を確保するために設計されています。今回の部屋はインダストリアルクリーンルームという、空気清浄度の管理を主目的とした仕様で、製造業や工業用に使われます。

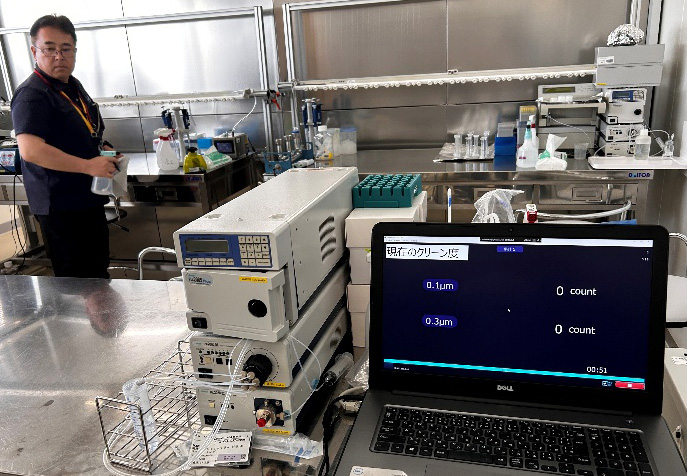

手前PCは空気中粒子数のモニター。奥に諸野さん

[ 2025.6.27撮影 ]

ここでは海底から採掘したコアサンプルへの陸上の異物混入を防ぐため、銀色の壁面から常に層状の風が流れ、風上の壁際に並ぶ静電気除去装置と共に、ウィルスレベルの大きさの粒子まで除去しています。大人3人も入るとさすがにほこりだらけになるかと思いましたが、部屋の中の塵の濃度を計るパーティクルカウンターは数分もしないうちにほぼゼロになりました。

開始当時の南国市上空

[ 2025.6.27撮影 ]

サンセットトーク第31夜『生物がすむ果てはどこだ? 海底よりさらに下の地底世界を探る』本番は、夕焼けの南国市の風景を窓越しに眺めつつ始まりました。「サンセット」と言いながら、東京の19時はいつも暗く、本当のサンセットの中で始まったのは今回が初めてでした。

JAMSTECの紹介から、コアサンプルを掘り出す「ちきゅう」の概要、そして推定1億年前の地層から検出された微生物について、途中視聴者へのクイズを挟みながらお話しいただきました。

蛍光色素を添加したサンプルで微生物の「生きている」を見分ける実験について、実際に1億年前の微生物が生きているか調べる研究をしていた当時の様子は、下記リンクの記事でご覧いただけます。

「この中に微生物は何個いる?「1億年生きている微生物」発見記!生命の限界はどこにあるのか」

https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/explore-20240522/

「1億年生き続ける微生物の存在から、生と死が「1か、0か」ではないと考える理由 生命の限界はどこにあるのか」

https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/explore-20240522-2/

1億年前の地層サンプル。

2010年南太平洋還流域 JOIDES Resolutionによる採掘 海底下74.5m付近

[ 2025.6.27撮影 ]

蛍光の色で「生きている」と判定された微生物は、トーク中のクイズにもありましたように、極めて少ない量しか栄養を摂取できない環境で、1億年という長大な時間を生きていました。しかし、そのような厳しい環境を私達自身に置き換えて想像すると、今すぐにも「死にそう」な気がします。諸野さんは、そういう状態を「死んでいない」と表現されていました。打合せ時には、「実は生と死の間はグラデーションがあり、人間の死亡の判断にしても、脳波や心電図を目安にして、私達人間の都合として生と死を区別しているに過ぎない」とも話されていました。生きるか死ぬか、ゼロか1か、という明確な変化ではなく、生と死の間の状態が存在しているという指摘は、当方には新鮮でした。

ぎっちり詰まった地層の中でほぼ動けない状態で、海から沁みてくるわずかな有機物を摂取して生きてきた微生物。なぜ1億年もの長時間を、高圧でち密な地層の中で死なずに過ごせたのか。ここまで極度に不可解な存在に限らず、日々の目の前の事象でも不思議なものはいっぱいあるはずで、それらをスルーしないことが、研究として、科学として大切だとも話されてました。

そうした子供たちにも伝えたいメッセージをもっと深堀したかったところでした。

コア倉庫内。上段の赤がアーカイブ用、黒が実験作業用。

世界3か所の倉庫で共通のフォーマットで管理されている。

[ 2025.6.27撮影 ]

21時までのフリートークの終了後に、貴重なサンプルが保管されているコア倉庫を見学させていただきました。

高知大海洋コア国際研究所と共同運営する「高知コアセンター」は、日本や米国、欧州などが参加する多国間国際共同プロジェクト「国際深海科学掘削計画」(IODP)のコアサンプルの保管拠点施設となっています。海の実際の環境に合わせて約4℃に保たれているコア倉庫には、コアサンプルが約25万本あり、総全長は約146キロに及びます。

東日本大震災の震源地をはじめ、海底の中の地層、さらにその下のマントルの直近まで掘削したサンプルから、過去の気候変動や地殻変動を明らかにする研究は、今後の温暖化予測や地震対策に貢献することが期待されています。しかし、巨大な掘削船を運航するために必要な予算は縮小傾向にあります。IODPに参加していた3隻の掘削船のうち、トークの中で紹介されていたアメリカのJOIDES Resolution号が、40年の就航を終えて昨年退役、解体が決まっています。

もし高知に行く機会がありましたら、空港から歩いていける距離にありますので、ぜひ見学(要予約)をご検討いただければと思います。

また、2025年度内は、今回お見せいただいた内容の出前授業を諸野さんにお願いできます!下記の高知コア研究所のお問合せから、お尋ねしてみてください。

【JAMSTEC高知コア研究所】

https://www.jamstec.go.jp/kochi/j/

諸野さんの最新記事:「年齢1億歳の微生物を発見? 海底下地質試料に存在する微生物から、生と死が「1か、0か」ではないと研究者が考える理由」講談社ブルーバックス, 2025.7.16

https://gendai.media/articles/-/154341

諸野さん著『生物がすむ果てはどこだ? 海底よりさらに下の地底世界を探る』くもん出版, 2022.2.1

https://amzn.asia/d/hoNxx0Y

書籍の紹介記事:「生物がすむ果てはどこだ? 海底よりさらに下の地底世界を探る」日本教育新聞, 2022.4.11

https://www.kyoiku-press.com/post-242918/

本文:事務局 小熊