米大統領選挙後の東アジア海洋安全保障を展望する ─地政学と地経学の視点から─

Contents

1.はじめに

2020年は東アジアの海洋安全保障にとって注目される年となった。それは、米大統領選挙という、東アジアのみならず世界の海洋を含めた安全保障に大きな影響を及ぼすビッグイベントの年であるだけでなく、日本でも、連続在職日数2822日、通算在職日数3188日を数え、後に述べるが、Quad(Quadrilateral Security Dialogue:日米豪印戦略対話)の推進など、やはり東アジア海洋安全保障に大きな影響を及ぼした安倍晋三首相が2020年9月に退任した年でもあるからだ。

ただし、敗北宣言はなされてはいないものの、米国内の報道に基づけば、選挙結果はバイデン勝利で確定する可能性が高い。果たして、超大国・米国のトップ交代は、日本を含む東アジアの海洋安全保障にいかなる影響を及ぼすのであろうか。

本稿は、米大統領選挙後の東アジア海洋安全保障を、基本的にはバイデンが次期大統領に選出されるとの前提のもとで、海洋を含めた安全保障を分析するフレームワークとして伝統的な存在である地政学(Geopolitics)と、主に21世紀に入って登場した地経学(Geoeconomics)の視点から分析し、今後を嚆矢的に展望しようというものである。なお、本稿では、笹川平和財団海洋政策研究所の発信する特報としての性格から、記事の内容などを勘案しつつ、あえて二次資料を引用しているケースがある。

2.東アジア海洋安全保障に及ぼす影響

(1)地政学の視点から

地政学は、海洋に限らず、安全保障を分析する上で有効なフレームワークである。確かに近年では、批判的地政学(Critical Geopolitics)という、伝統的な地政学の適用範囲を限定して捉える研究理論も登場している[1]。しかし地政学は、地理という基本的には人為的に動かしようのない要素を政治分析に用いている以上、ある意味、普遍的なフレームワークであるとも言えよう。それであるがゆえに、地政学のフレームワークは、政治学の分野のみならず、経済学、社会学といった様々な研究領域で効果的に用いられている。そして、今日における地政学の位置づけは様々であり多義的な様相を呈しているが、地理学と政治学との架橋である地政学の本質的な位置づけを考えれば、地政学とは「海洋・大陸・山岳・河川・土壌等の自然地理的要因を重視し、それに関連して産業、人口動態といった実証的なデータを利用して、政治的動向の空間的展開を分析・評価・提言を行う[2]」と定義されるだろう。それではこの地政学のフレームワークは東アジアの海洋安全保障にいかなる視座を与えてくれるのであろうか。

地政学の創始者の一人にも数えられるカール・エルンスト・ハウスホーファー(Karl Ernst Haushofer)は、すでに1938年の時点で、西太平洋地域における中国の台頭とその日本への多大なる影響を地理的および経済的な諸条件をもとに指摘している[3]。東シナ海では、2010年には尖閣諸島沖において中国漁船と海上保安庁巡視船との衝突事件が発生、さらに2012年9月以降は、中国海洋権益機関所属公船による同諸島周辺の我が国接続水域や領海への侵入が常態化している。南シナ海では、中国の人工島建設やその軍事化などが進んでいるが、その強硬な姿勢は、2016年7月12日にオランダ・ハーグの常設仲裁裁判所がこれまで中華人民共和国が主張してきた九段線に象徴されるいわゆる歴史的権利について、「国際法上の法的根拠がなく、国際法に違反する」とする判断を下した後も基本的には変化を見せていない。こうした現状を鑑みれば、80年以上前になされたハウスホーファーの地政学に基づく指摘は、まさに正鵠を射たものであった。

そして、地政学のフレームワークを活用し、「海洋国家」対「大陸国家」という枠組みで安全保障を論じたのがハルフォード・ジョン・マッキンダー(Halford John Macinder)である。マッキンダーの地政学構想の中心は、「ハートランド」理論にある[4]。ハートランドとは、安全保障上の戦略的優位性を有するユーラシア大陸の内部地域のことである。彼の主張の特徴は、東欧地域を支配する者はハートランドを制し、それはユーラシア大陸とアフリカ大陸を含む世界島(ワールドアイランド)を制することになり、世界島を制する者は世界をも制する、という点にある。この主張に象徴されるように、マッキンダーは、大陸国家の戦略的優位性を説いているが、それと同時に、この優位性に対して海洋国家がどう対処すべきなのかも考察している。その結果の構図として示されたのが、「海洋国家」対「大陸国家」という二項対立なのである。

こうしたマッキンダーによる二項対立的な地政学の分析結果を援用し、より海洋安全保障に焦点を合わせたのが、ニクラス・スパイクマン(Nicholas J. Spykman)である。スパイクマンは、「リムランド」には極東ロシア、中国、そして東南アジアを経てインド、中東、ヨーロッパ沿岸地帯などが含まれるとした。そして彼は、リムランドに位置する中国を始めとする国々は、陸と海の両方を睨みつつ両生類的に行動するため、ハートランドに所在する旧ソ連に代表されるランドパワー(大陸勢力)の国々とだけでなく、勢力を南進させ日本や英国のような沖合の島国と戦わざるを得ないと指摘している[5]。

【図表 1:スパイクマンが予想した将来的な地政学的な安全保障環境[6]】

こうしたハウスホーファー、マッキンダー、スパイクマンといった地政学論者が将来的に起こりうる状況として指摘した中国の積極的な海洋進出の動きは、中国の安全保障上の議論の際に登場する「戦略的辺疆」の概念とも一致する。

戦略的辺疆とは,いわゆる一般的な国境を意味する地理的辺疆の対義語として設定された概念である。この概念は、人民解放軍の徐光祐が発表した「合理的三次元の戦略的辺疆を追求しよう」と題する記事[7]によって初めて明らかにされたものである。その後彼は、2009年にも「中国の戦略空間の概念を改めよう」と題する記事[8]を投稿し、戦略的辺疆に関する補足説明を行なっている。

この徐光祐の2つの主張をまとめると、地理的辺疆が国際法上正式に承認された実際の国の境界を示すのに対し,戦略的辺疆は物理的なの領土・領海・領空に制約されず、軍事力とその後ろ盾としての総合的国力の変化に伴って変化する。そして、国家の戦略的辺疆が軍事力の劣位などによって長期間にわたって地理的辺疆よりも小さいと地理的境界は戦略的辺疆まで後退して結果として領土などを失ってしまう。しかし、逆に戦略的辺疆を拡大しそれを長期間有効的に支配すれば地理的境界も事後的に拡大することになる。つまり戦略的辺疆の概念は、フレキシブルに移動する安全保障上の支配的空間の最前線を意味しており、これを現在の国境線よりも外側に拡張しておくことで、将来的な国境線の拡大が可能になるという考え方である。戦略的辺疆が中国の国家政策レベルの考え方であることは明らかではないが、戦略的辺疆の考え方自体は、少なくとも伝統的な地政学の範疇にあることは確かだろう。

このように、基本的には普遍的な地理的要因を背景に、海洋を含めた安全保障を分析する地政学は、時代的には古典の部類に入るかもしれないが、これまでの中国の安全保障上の台頭と東シナ海や南シナ海への活発な海洋進出という実際の海洋安全保障情勢を予言的に指摘しており、分析フレームワークとしての有効性、有用性は未だ高いと判断できるだろう。そして、普遍的な分析フレームワークとして機能するが故に、地政学の視点からは、海洋国家や大陸国家という地理的条件を背景とした構図が大きく変化しない限り、中国の台頭と拡大志向に基本的な変化は見られないことになる。

実際、トランプ大統領が就任した2017年1月以降も、中国は東シナ海では尖閣諸島周辺海域への海警局公船の派遣と日本領海・接続水域への侵入を常態化させただけではなく、それまで行政機関の一つであった海警局を中央軍事委員会の指揮下へと移行させるなど、強硬な姿勢を崩してはいない。同様に南シナ海でも、国際社会が中国による南沙諸島、西沙諸島の岩礁などに対する領有権主張や人工島化を認めない中、これに臆することなく淡々と軍事拠点化を進めている。2020年7月13日に、マイク・ポンペオ(Michael Richard "Mike" Pompeo)米国務長官が、中国の海洋進出に関する声明として「南シナ海の大半の地域にまたがる中国の海洋権益に関する主張は完全に違法だ」などと、従来の姿勢より一歩踏み込んで発した[9]が、中国はこれに対し猛反発をするだけで、中国は南シナ海での諸活動を取りやめる雰囲気すら感じさせない。

この頑なとも言える中国の海洋進出の姿勢には、先程の地政学的な背景と地政学的発想に後押しされた戦略的辺疆の影響があると考えられる。中国は、国力が増大すればするほど、戦略的辺疆をより外側に広げていこうとするだろう。となれば、今後、米大統領がバイデンに交代したとしても、東アジアの海洋安全保障は、中国の拡張圧力に強弱の波はありつつも直面し続けることになる。現在私達が目にしている東シナ海や南シナ海における中国の活発な海洋進出活動を、習近平政権に固有の、すなわち、一時的な動向として近視眼的に捉えてはならない。

このように地政学は、中国の膨張主義的な海洋進出が東アジア海洋安全保障のファンダメンタルズ(基礎的条件)であることを解き明かす。ただし、実際の国際社会の動向は、このファンダメンタルズを基盤として、様々な変数によって揺れ動いている。その変数の一つが、国家間の同盟・友好関係である。実際、第二次世界大戦や冷戦といった安全保障上の大きな対立は、単なる大国間の一騎打ちではなかった。実際には、様々な形の同盟・友好関係が絡み合い、国家の戦略は組み立てられていったのだ。

地政学は、この変数に関する理解にも様々な示唆を与えている。例えばスパイクマンは、米国の安全保障政策として、米国とリムランド国家との同盟の必要性や、リムランド諸国間の米国抜きの同盟の阻止、などを提言しており[10]、超大国の米国でも他国との同盟・友好関係の構築と維持は極めて重大な関心事であることを示している。東アジアの海洋安全保障状況を概観しても、日米同盟をはじめとする米国を軸とした二国間同盟や友好関係が、網の目のように交錯していることがわかる。

以上のとおり、地政学は、地理的条件に基づいたファンダメンタルズに対し、同盟・友好関係という変数が影響を及ぼす二層構造で成立している。そこで本稿は、東アジアの同盟・友好関係、そのなかでもQuadに着目し、これを海洋安全保障分析の際の一つの変数として捉え、ここまでの考察に補足したい。

東アジアの海洋安全保障に大きな影響を及ぼす同盟・友好関係として注目される枠組みの一つが、Quadである。Quadは、日本、米国、豪州およびインドの四カ国間における対話の枠組みであり、安倍晋三首相によって提唱され、その後、チェイニー米副大統領、ハワード豪首相、マンモハン・シン印首相が参加することで成立したが、その契機となったのが、2007年8月22日にインド国会で行なわれた、安倍首相のスピーチ「2つの海の交わり(Confluence of the Two Seas)」である[11]。その後、下野を経て2012年12月に首相に返り咲いた安倍首相は、早速、Quadの原型とも言える「セキュリティダイヤモンド構想」を世界に向け発信した[12]。この構想は、日本、インド、豪州、米国(ハワイ)をひし形で結び、4つの海洋民主主義国家の主導的・主体的な働きによって、インド太平洋における航路と法の支配を守ることを目指していた。

そして、トランプ大統領の就任後は、安倍晋三首相とトランプ大統領を中心として、このセキュリティダイヤモンド構想は、「インド太平洋」へと拡張されていった。そのなかでも特に、2017年10月31日には、安倍首相とトランプ大統領との電話会談の中で、「自由で開かれたインド洋・太平洋地域」を推進し、日米両国の緊密な協力によって、国際社会とともに北朝鮮に最大限の圧力をかけることの重要性が確認[13]され、また、11月6日の日米首脳会談でもインド太平洋の重要性が再確認された[14]ことは、それまで対中関係をめぐる各国の事情に左右され低迷していたQuadの再興に向けた契機となった[15]。

こうした日米二カ国を軸としたQuadに対する評価は様々であるが、Quadを構成する四カ国は既に中国と極めて密接かつ包括的な貿易、経済関係を維持しており、如何なる形でも中国を排除ことなど考えてもいない、といった論評[16]がなされるなど、Quadが中国に対する真剣な抑止力として機能するかに対しては懐疑的な見方もある。ジェームズ・ホルムズ(James Holmes)米海軍大学教授は、日米両国は中国に対し、日本だけでなく米国とも戦わなければならないことを、しっかりと伝える必要がある、と主張している[17]。彼の言質は、Quadのような各国の諸事情が複雑に介入する多国間枠組みの限界を背景としており、伝統的な日米同盟に基づいた強固な姿勢とパワーも、Quadに並行して維持・発揮していくことが重要であることの証左であろう。

いずれにしても、一向に衰えを見せない中国の海洋進出などを背景に、東アジアの重要なステークホルダー国である日米印豪の四カ国が創り出すQuadの役割を再評価する論考[18]も登場している。今後も日米同盟やQuadに代表される国家間の同盟・友好関係の動向からは目が離せないが、特に、トランプ大統領が比較的にドライなものとして捉えてきた同盟・友好関係に対して、バイデンが今後、どの程度コミットしてくるのかが注目される。

以上のように、日米同盟やQuadをはじめとする同盟・友好関係は、中国の揺るぎない強固な海洋進出という東アジア海洋安全保障のファンダメンタルズに対して一定の影響を及ぼす存在であり、それが中国の海洋進出の強弱を間接的に決定づけることになる。同盟・友好関係が全く無ければ、中国は地政学に基づく戦略を堅持し、着々と戦略的辺疆を拡張し、その固定化を図り続けるだろう。この事態に一国単位で対処することはもはや有効ではないし、時として対処不可能な状態にまで陥るかもしれない。米国の東アジア海洋安全保障への関心を回復させなければ、東シナ海や南シナ海は、あっという間に「中国の湖」へと変貌してしまう可能性がある[19]。

こうした友好・同盟関係の重要性に関する認識は、ジェームズ・ノーマン・マティス(James Norman Mattis)元国防長官を含む米国の安全保障問題専門家らも有している。彼らは、次期政権は、トランプ大統領が軽視した同盟国の存在が、実際には米国の安全を担保していることを十分に認識し、過去何十年にもわたって米国の利益に貢献してきた「協力関係に根ざした安全保障(cooperative security)」の原則を維持してほしいと主張している[20]。やはり米大統領選挙後の東アジア海洋安全保障を大きく左右する一つの要因は同盟・友好関係にあり、バイデン政権の下で、日米同盟やQuadといった枠組みが、いわば抑止力としてこれからも維持され、さらには、これまで以上に効果的な役割を果たすのか否かは、東アジア海洋安全保障の今後を占う上で、最も重要なポイントの一つだろう。

(2)地経学の視点から

これまで地政学を取り上げてきたが、ここからは新たに地経学の視点から分析を加えてみたい。

地政学と同様、地経学にも様々な定義が存在しているが、ここでは地経学を「地政学的な利益を、経済的手段で実現しようという政治・外交手法[21]」としたい。つまり、従来の地政学的な安全保障が国力、軍事力といったパワーを要素として取り扱ったのに対し、地経学的な安全保障は経済的な手段をパワーとみなすということになる。地経学の大家・エドワード・ルトワック(Edward Nicolae Luttwak)は、地経学の武器として、国家による産業研究開発支援政策や関税をはじめとする輸出入政策などを挙げている[22]。つまり、戦略的な経済政策による自国経済の影響力拡大と、関税を通じた相手国経済へのダメージ付与が、地経学におけるオーソドックスな手段となる。

こうした経済的な武器を戦略的に行使することで、自国の目指す利益を確保していこうとしている国家の代表格が、地政学の視点でも登場した中国であろう。中国の戦略的な経済政策の具体的方策としては、真っ先に「一帯一路」の立ち上げと推進が挙げられる。2013年9月7日に習近平が、カザフスタンのナザルバエフ大学における演説で「シルクロード経済ベルト」、すなわち「一帯」構想を提案し、同年10月3日のインドネシア国会での演説でアジアインフラ投資銀行(AIIB)計画とともに「一路」構想が初めて提唱された。この2つの構想が統合されたものが一帯一路である。一帯一路は史上最大規模とされる[23]国際規模のインフラ投資計画であり、中国は建国100周年にあたる2049年までの完成を目指しているとされる。

習近平による構想発表から4年後となる2017年5月、中国は北京で「一帯一路国際協力サミット」を開催したが、これには、ロシアのプーチン大統領やイタリアのジェンティローニ首相ら国家首脳も多く参加し、日米両国も政府代表団を派遣した。そして2019年4月には、「第2回一帯一路国際協力サミット」が前回同様北京で開催され、これには、国連事務総長、37カ国の首脳、日本を含む150カ国を超える政府代表団が出席した。ただし、前回政府代表団を派遣した米国は、トランプ大統領が一帯一路への批判を強めたため、今回は出席を見送っている。このように、一帯一路は単なる中国という一国の経済投資計画の枠を超え、グローバルな経済枠組みへと成長している。

また、一帯一路の中核を担うAIIBに関しては、57カ国を創設メンバーとして発足し、2016年1月16日には盛大な開業式典が行われた[24]。その後、AIIBへの加盟国は右肩上がりに増加し、2017年3月23日には加盟国が70カ国・地域となってアジア開発銀行(ADB)の加盟国(67カ国・地域)を超えた、さらに2019年7月には、100カ国・地域を超えるまで成長した[25]。AIIBの融資実績であるが、2016年が9件(うち単独案件3件)約17億ドル、2017年は15件(同3件)約25億ドル、2018年が11件(同5件)約33億ドルと推計されている[26]。つまり、2016年から2018年までの3年間で計算しても合計約75億ドルの融資となっており、AIIBの創設時の1,000億ドルという資本金額や、AIIB幹部の「数年後には毎年の融資額を100億ドルとしたい」などといった野心的な発言[27]から比べると、融資額は当初計画よりは低調であることがうかがえる。なお、ADBの年間融資額は近年、200億ドル前後で推移しており[28]、投資需要は衰えていないと考えられる。とはいえ、この短期間に一帯一路をグローバルな経済枠組みへと発展させ、AIIBという国際開発金融機関を立ち上げた中国の力量と努力は、素直に認めるべきであろう。

一帯一路に基づく戦略的な投資例が、スリランカ南部ハンバントタ港である。同港を巡っては、2018年1月1日に中国国有企業に引き渡され、港湾当局の建物に中国国旗が掲揚されたことが報じられている[29]。これは、2017年7月に、スリランカ国営企業と中国国有企業との間で、スリランカ側が中国側に港の管理会社の株式の70%を99年間譲渡することで合意したことに基づくものである。同合意によって11億2千万ドルが中国側からスリランカ側に支払われたが、そもそも同港は約13億ドルとされる建設費の大半を中国側からの高利融資でまかなっており、今回の合意は、支払いに苦しむスリランカ側にとってやむを得ない事情があってのものである。なお、中国側は最近、このハンバントタ港付近で大規模な工場建設などを進めており[30]、同港などを足がかりにスリランカへの影響力を強めていくものと考えられる。

以上の点などから、一帯一路は今後も戦略的な経済政策として、中国の地経学な強さを下支えしていくだろう。もちろん、今後も中国がスリランカのハンバントタ港で見せたような行動を一帯一路関係国に広げていけば、周辺国は中国が持ち出す投資計画に警戒心を強めることが推察される。しかし、中国は様々な手段を駆使して影響力を行使してくるし、そうした点に必ずしも強い危機感を有していない周辺国も多い[31]ことから、一帯一路は依然として、今後も中国の地経学的なパワーの源として機能すると考えられる。一帯一路を中国の地経学的な強さとして捉えれば、今後、米国が一帯一路に匹敵するような経済政策を、東アジアで戦略的に繰り出すことができるかがポイントとなってくるだろう。一帯一路に明確な警戒心を示していたトランプ大統領[32]が去った後、バイデンがどれだけ一帯一路に対抗していくかが、今後の東アジア海洋安全保障を分析する上での大きな焦点の一つとなる。

ここまでは、地経学の経済政策としての一帯一路を見てきたが、ここからは、地経学における武器としてルトワックが例示した、関税を中心とした輸出入政策を検証していきたい。ここでのサンプルとなる事例は、中国とトランプ大統領との間で繰り広げられた一連の関税競争である。

もともとトランプ大統領は、就任前の2016年の大統領選挙活動中から中国との貿易不均衡を問題として取り上げていた。その後、2017年4月には習近平が訪米して米中首脳会談が開催されたものの同問題の具体的な改善は図られず、中国側の発表でも2017年の対米貿易黒字額は過去最高を更新し、2,758億1,000万ドルに達した[33]。

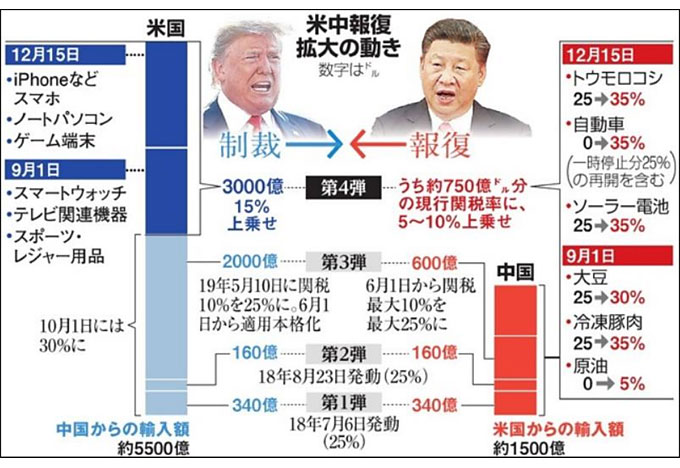

こうした状況の中、トランプ大統領は2018年以降、矢継ぎ早に中国側に追加関税措置を発動していった。当初は必ずしも中国だけに的を絞った措置ではなかったが、次第に追加関税の対象として「中国からの輸入品」との文言が付されるようになり、対米輸出品目や金額が大きい中国は、この措置により大きな影響を受けることとなった。トランプ政権が課した追加関税措置に対しては、中国が報復的な追加関税措置を発動しており、米中両国間で関税を活用した報復合戦が繰り広げられた。両国が発動した関税措置の概要は次のとおりである。

【図表 2:米中両国の関税措置の概要[34]】

こうして米中双方の追加関税措置をめぐる制裁と報復の応酬は激化の一途をたどり、2019年には、米中双方が互いの国からのほぼ全ての輸入品に対して追加関税を課すという不正常な事態となっているが、2020年12月1日現在、事態の根本的な解決には至っていない。この事態に関しては、2020年9月15日、世界貿易機関(WTO)の第一審にあたる紛争処理小委員会が、米国による中国製品に対する関税措置は不当とする報告書を発表し、中国側の主張を大筋で認めている[35]。また、米国の追加関税措置は中国からの輸入品を対象とはしているが、現代のグローバルなサプライチェーンのもとでは、米国の同措置が世界経済に悪影響を及ぼすことが懸念されている[36]。また一部には、トランプ大統領が中国に仕掛けた関税競争は、実際にはなんら効果を発揮していないとして、その成果を強調するトランプ大統領を批判する主張[37]も出ている。こうした様々な状況を鑑みれば、今後、一連の強硬措置が米国の思惑通りの結果を導き出せるかは疑問である[38]。

なお、バイデンは、トランプ大統領の発動した対中関税措置を直ちに取りやめることはなしないと発言している[39]ことから、この米中二国間の関税競争は、WTOの動向や世界経済への影響を睨みながら、今後もしばらくの間は継続する見込みである。ただし、バイデンのこの発言は、これまでトランプ大統領の対中政策を批判してきたことで、発動済みの関税を自身が無条件で解除すれば「中国に弱腰に映る」と懸念する声が上がっていることに配慮した結果との指摘[40]がある。実際には今後の事態の動向は不透明ではあるものの、米国内で関税措置撤廃を求める経済界の動きがあること[41]などを踏まえると、少なくとも中国は、大統領がトランプからバイデンに交代することを、事態打開のチャンスだとして期待しているだろう。それと同時に中国は、世界第一の経済規模を誇る米国からの追加関税措置という地経学上の攻撃に耐えきったという自信を持つ可能性がある。実際、最近では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界経済の減速に逆らうかのような中国経済の堅調さは、中国の「一人勝ち」とも称される[42]。こうした中国の底堅い経済は、中国共産党による統制の底力と見ることも可能であり、今後、混迷する世界経済の中で、中国が地経学的な勢いをさらに増す可能性がある。

3.まとめ

本稿が、東アジア海洋安全保障の今後を展望すべく採用した地政学と地経学の2つの視点からの分析結果をまとめると、次のとおりとなる。

【図表 3これまでの分析のまとめ[43]】

まず、地政学の視点、特にスパイクマンなどの古典的な地政学論者の視点からすれば、東アジア海洋安全保障における中国の拡大傾向とそれに伴う圧力は半ば必然であり、この傾向はほぼゆらぎ得ないという点である。私たちは、この傾向を一時的な事象としてとらえるのではなく、恒常的なものとして捉える必要がある。地政学の変数の一つである同盟・友好関係では、日米同盟やQuadなどにバイデンがどれだけコミットしてくるかが焦点となるだろう。2020年の日米二カ国の政権交代が、今後の日米同盟やQuadにどう影響を及ぼすのか。トランプ大統領が、対中強硬姿勢を示した一方で、「アメリカファースト」を掲げ、同盟・友好関係を必ずしも重要視してこなかったがゆえに、バイデンの外交戦略の今後に注目したい。また、特に米国やQuad諸国との関係強化に尽力した安倍前首相を官房長官として支え続けた菅首相が、今後、こうした海洋安全保障に大きな影響を及ぼす外交関係について、いかに前政権を引き継ぎ、いかに独自色を出していくかにも注目したい。

一方の地経学の視点からは、一帯一路の戦略的な動向に着目すべきとの示唆が得られる。一帯一路を単なる習近平のグローバルな投資計画としてだけ理解するのではなく、中国の地経学的なパワーを増大させる長期的戦略だと理解すべきである。個々の投資案件の成果に対する評価については今後明らかになってくるだろうが、少なくとも、中国がAIIBを立ち上げ、相当額の投資を周辺国に対して行っていることは事実である。トランプ大統領は一帯一路に警戒心と対抗意識を有していたが、バイデンがどこまでそれを引き継ぐことができるのか。バイデンが地経学的なバランスを意識した外交戦略を採用できるかにも注目したい。そして、まだ米中二国間の関税競争は集結したわけではないが、現時点では、中国経済に著しい悪影響は出ていないようである。時として強硬手段に打って出るトランプ大統領の個性が発揮されたこの問題に対し、バイデンはどう落とし所を見つけていくのか。バイデンは、自身に対する「中国への弱腰姿勢」との批判をかわしながら、中国との経済関係を通じて新型コロナウイルスの感染拡大でダメージを負っている米国経済の回復を目指さなければならない。これはバイデンにとって極めて難しい舵取りであるが、一方の中国は、トランプ大統領が政権から去ることを好機と捉え、経済的なメリットを材料として、米国に揺さぶりをかけることも可能である。米中関係を短期的に見れば、中国の地経学的な勢いが相対的に増してくるのではないか。これまでどちらかといえば一帯一路や米中関税競争に対して付かず離れずの距離感を保ってきた日本が、菅首相のリーダーシップの中で、どのような対中政策を打ち出してくるのかにも目が話せない。

地政学、そして地経学のいずれの立場から考察するにせよ、東アジア海洋安全保障はトランプからバイデンへの政権以降後も、不透明な状況をはらみつつも、基本的には中国の海洋進出が継続されるものと考えられる。それは一帯一路を含めた中国経済の底堅さや関税競争で得た自信などに裏付けられることで、より一層活溌化していくだろう。そして、こうした未来に対処できるのは、日米同盟やQuadといった国家間の協力的な枠組みであり、その鍵を握るのは次期大統領となるバイデンである。東アジア海洋安全保障は、地政学と地政学の双方の視点から判断しても、安定化の兆しはまだ見えないが、私たちは、こうした厳しさの中でも、海洋の自由を希求し、享受し、そして、海洋を通じた持続可能な発展を追求していかなければならない。

哲学者サルトルは、人間社会における自由の重要性を強調するのと同時に、自由には責任が表裏一体として伴うことを説いた[44]。海洋は、自由が原則である。となれば、海洋の自由を享受するすべての国々は、責任をすべからく負担することになる。世界各国は、その責任を果たすためにも、国際法に代表される各種法制度などを整えることで他律的に海洋安全保障を維持していくだけではなく、海洋の自由という先人が導き出した価値を旗印に自律的に海洋安全保障を維持していく必要がある。今後は、こうした点を加味した海洋ガバナンスの議論が登場することが、期待される。

4.おわりに

本稿の考察は、大方の予想通りにバイデンが次期米大統領に選出された場合、米中のパワーバランスは、近い将来、特に地経学の視点に立つと中国側が勢いを取り戻す可能性があることを導き出した。この影響を大きく受けるのは、東アジア海洋安全保障の重要なステークホルダーであり、かつ、地理的に中国に近接する、我が日本である。こうした状況にありながら、日本国内の米大統領に関する報道は、両陣営の動静などをセンセーショナルに取りげるもの上が比較的に多く、今後の東アジア海洋安全保障への影響などを取り上げたものは少なかったように感じる。それでは、中国の海洋進出が常態化しつつある東アジア海洋安全保障に対して、日本はどう対応していくべきなのであろうか。

今回の議論を踏まえれば、米大統領選挙後に日本に求められるのは、日米同盟やQuadといった同盟・友好関係を基軸としつつも、日本独自となる、明確な海洋安全保障のビジョンとリーダーシップではないだろうか。地政学から導き出されるほぼ変動しないと考えられる中国の海洋進出の勢い。地経学の視点から導かれる、中国の対米関係における勢いの回復の可能性。地政学や地経学が冷静に示すこうした未来図を、私達はどう受け止め、これにどう対処していくべきなのか。中国の戦略的な行動を侮ることなく[45]、しなしながら冷静に、東アジア海洋安全保障の未来を自律的に維持していくための智慧を間断なく追求していくことが求められている。本稿がこうした議論の先駆けとなれば幸甚である。

[1] 例えば、Dodds, K. J. & Sidaway, J. D. ,1994, Locating Critical Geopolitics, Society and Space, Volume 12 Issue 5, pp. pp.515–524.

[2] 前田伸人(2019)「地政学からみたイベリア半島と北アフリカ ―難民とジブラルタル海峡―」『グローバル・コミュニケーション研究』、第7号、113-121頁。

[3] Haushofer, K. E., 1938, Geopolitik des Pazifischen Ozeans ; Studien uber die Weehselbeziehungen zwischen Geogrophie und Geschichte,mit 42 Karten und Tafeln,III.erganzte Auflage,Heidelberg-Berlin(太平洋協会編(1942)『太平洋地政学』、岩波書店)

[4] ハルフォード・ジョン・マッキンダー著、曽村保信訳(2008)『マッキンダーの地政学―デモクラシーの理想と現実』、原書房。

[5] ニコラス・スパイクマン著、奥山真司訳(2008)『平和の地政学』、扶桑書房出版。

[6] 同上書、25頁。

[7] 徐光祐(1987)「追求合理的三維戦略辺疆 国防発展戦略之九」『解放軍報』、1987年1月2日号。

[8] 徐光祐(2009)「中国戦略空間概念需要改変」『環球時報』、2009年10月30日付。

[9] Pompeo, M. R., 2020, “Communist China and the Free World’s Future”, U.S. DEPARTMENT of STATE website, July 23, 2020.

https://www.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future/(2020年12月3日閲覧)

[10] ニコラス・スパイクマン著、奥山真司訳(2008)前掲書。

[11] インド国会における安倍総理大臣演説(2007)「2つの海の交わり(Confluence of the Two Seas)」2007年8月22日付。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/19/eabe_0822.html(2020年12月2日閲覧)

[12] Shinzo A., 2012, “Asia’s Democratic Security Diamond”, Project Syndicate, December 27, 2012.

https://www.project-syndicate.org/onpoint/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe?barrier=accesspaylog.(2020年12月2日閲覧)

[13] 「トランプ氏と安倍首相の日米首脳電話会談の内容を公表―『インド太平洋』の重要性確認」、産経ニュース、2017年11月1日付。

https://www.sankei.com/world/news/171101/wor1711010023-n1.html(2020年12月3日閲覧)

[14] 「日米首脳ワーキングランチ及び日米首脳会談」、外務省ウェブサイト、2017年11月6日付。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page4_003422.html(2020年12月3日閲覧)

[15] Quadをめぐる動きに関しては、下の外務省発表などが参考になる。

「日米豪印のインド太平洋に関する協議」、外務省ウェブサイト、2017年11月12日付。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_005249.html(2020年12月3日閲覧)

[16] Bhaskar, C. U., 2017, “ Democratic alliance of the US, India, Japan and Australia wants to work with China - not contain it”, South China Morning Post, November 2, 2017.

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2118054/democratic-alliance-us-india-japan-and-australia-wants-work(2020年12月3日閲覧)

[17] Holmes, J., 2020, “Has China's Navy Caught Up (and Surpassed) Japan?”, The National Interest, May 23, 2020.

https://nationalinterest.org/feature/has-chinas-navy-caught-and-surpassed-japan-157216(2020年12月1日閲覧)

[18] 例えば、Panda, R., 2020, “ Rethinking the “Quad” Security Concept in the Face of a Rising China ”, China Brief, October 30, 2020.

https://jamestown.org/program/rethinking-the-quad-security-concept-in-the-face-of-a-rising-china(2020年12月3日閲覧)

[19] Helprin, M., 2019, “ The U.S. Is Ceding the Pacific to China”, Wall Street Journal, March 3, 2019.

https://www.wsj.com/articles/the-u-s-is-ceding-the-pacific-to-china-11551649516(2020年12月9日閲覧)

[20] Schake,K., Mattis,J., Ellis,J., & Felter,J., 2020, “ Defense In Depth Why U.S. Security Depends on Alliances—Now More Than Ever”, Foreign Affairs, November 23, 2020.

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-11-23/defense-depth(2020年12月7日閲覧)

[21] 日本再建イニシアティブ(2017)『現代日本の地政学 ―13のリスクと地経学の時代』、中公新書、4頁。

[22] Luttwak, E., 1999, Turbo-capitalism : winners and losers in the global economy, HarperCollinsPublishers.

[23] LeVine, S., 2017,“China building biggest infrastructure project in history”, Axios website, May 16, 2017.

https://www.axios.com/china-building-biggest-infrastructure-project-in-history-1513302322-1362758a-23fa-4d6d-9464-e2e98679c3fe.html(2020年12月7日閲覧)

[24] 日本経済新聞(2015)「アジア投資銀、創設メンバー57カ国に」、日本経済新聞社ウェブサイト、2015年4月15日。

https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM15H4O_V10C15A4MM0000(2020年12月8日閲覧)

[25] 産経新聞(2019)「参加承認の国・地域が100に アジア投資銀、影響力拡大」、THE SANKEI NEWS、2020年7月13日。

[26] 投資額データは、AIIBウェブサイト(https://www.aiib.org/en/index.html(2020年12月7日閲覧))を参照した。

[26] 投資額データは、AIIBウェブサイト(https://www.aiib.org/en/index.html(2020年12月7日閲覧))を参照した。

[27] 汪志平(2017)「AIIBの運営と「一帯一路」構想の研究」、『経済と経営』、第47巻1・2号、35頁。

[28] 浅川雅嗣(2020)『アジア開発銀行の概要と新型コロナウィルス(COVID19)危機への対応』、アジア開発銀行ウェブサイト。

https://www.adb.org/sites/default/files/page/576566/adb-president-presentation-nikkei-sdg-forum-05-22v.pdf(2020年12月8日閲覧)

[29] 産経新聞(2018)「スリランカの港に中国旗 99年間譲渡「一帯一路」債務重く“借金のカタ”に奪われる」、THE SANKEI NEWS、2018年1月15日。

https://www.sankei.com/world/news/180115/wor1801150016-n1.html(2020年12月8日閲覧)

[30] 時事通信(2020)「スリランカ、主要港付近に中国出資の工場 300億円規模」、JIJI.COM、2020年12月9日。

https://www.jiji.com/jc/article?k=20201209040919(2020年12月9日閲覧)

[31] Rogin, J., 2019,“China’s efforts to undermine democracy are expanding worldwide”, Washington Post, June 27, 2019.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/06/27/chinas-efforts-undermine-democracy-are-expanding-worldwide(2020年12月9日閲覧)

[32] 例えば、「日本経済新聞(2020)「米の対中制裁、インフラも標的『一帯一路』けん制」、日本経済新聞社ウェブサイト、2020年8月27日。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63141650X20C20A8EA2000(2020年12月9日閲覧)

[33] ロイター(2018)「中国の対米貿易黒字、17年は過去最高の2758億ドル=税関当局」、ロイター通信社ウェブサイト、2018年1月12日。

https://jp.reuters.com/article/china-us-trade-record-high-idJPKBN1F10AS(2020年12月9日閲覧)

[34] 朝日新聞(2019)「米国、対中制裁関税「第4弾」を発動 中国側も即時報復」、朝日新聞デジタル、2019年9月1日。

https://www.asahi.com/articles/ASM9143F9M91ULFA003.html(2020年12月9日閲覧)

[35] WTO, 2020, UNITED STATES — TARIFF MEASURES ON CERTAIN GOODS FROM CHINA, WTO website, 15 September, 2020.

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/543r_e.pdf(2020年12月9日閲覧)

[36] 日本経済新聞(2019)「米、6月末にも対中関税第4弾 3805品目に最大25%」、日本経済新聞社ウェブサイト、2019年5月14日。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44755640U9A510C1000000(2020年12月9日閲覧)

[37] Baker, D., 2019,“ Confused Again: Trump Thinks His Trade War is Responsible for China’s Economic Problems”, Center for Economic and Policy Research, January 31, 2019.

http://cepr.net/blogs/beatthe press/trump is confused again thinks his trade war is responsible for china s economic problems(2020年12月9日閲覧)

[38] Economist, 2020,“The US-China trading relationship will be fraught for years to come”, Economist, May 9, 2019.

https://www.economist.com/leaders/2019/05/11/the us china trading relationship will be fraught for years to come(2020年12月9日閲覧)

[39] Friedman, T. L., 2020,“Biden Made Sure ‘Trump Is Not Going to Be President for Four More Years’ ―Here’s what Joe Biden had to say about the future in our interview”, The New York Times, December 2, 2020.

https://www.nytimes.com/2020/12/02/opinion/biden-interview-mcconnell-china-iran.html(2020年12月9日閲覧)

[40] 日本経済新聞(2020)「バイデン氏、対中関税や貿易合意「即座に見直さず」、日本経済新聞社ウェブサイト、2020年12月2日。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66926570S0A201C2FF2000(2020年12月9日閲覧)

[41] 産経新聞(2020)「対中関税、米産業界から解除求める声強まる 新型コロナの直撃で苦境」、THE SANKEI NEWS、2020年3月22日。

https://www.sankei.com/economy/news/200322/ecn2003220007-n1.html(2020年12月9日閲覧)

[42] 産経新聞(2020)「コロナ禍で強まる中国一人勝ち 経済規模、2025年には米国の9割 ビジネス解読」、THE SANKEI NEWS、2020年11月29日。

https://www.sankei.com/premium/news/201126/prm2011260007-n1.html(2020年11月29日閲覧)

[43] 筆者作成

[44] ジャン・ポール・サルトル著、伊吹武彦翻訳(1996)『実存主義とは何か 増補新装版』、人文書院。

[45] 詳しくは、坂元茂樹(2020)『侮ってはならない中国―いま日本の海で何が起きているのか』、信山社新書を参照のこと。

関連記事