【特別シリーズ】

台湾の選挙キャンペーン

米台比較の視座から(③後編)

渡辺 将人

ハーバード大学国際問題研究所客員研究員

(本稿は②中編からの続編)

2大政党と党派的メディア

アメリカのメディアは、ケーブルのニュースチャンネルでは、保守(FOX News)、リベラル(MSNBC)の色を公然と出している。放送メディアの中立性が重視される日本からは特異にも見えるが、民主主義社会におけるテレビの党派的政治色はアメリカ固有の現象ではない。台湾では民主化後、国民党寄りの「藍」メディアに加えて、民進党寄りの「緑」メディアが台頭した。米台の類似点は顕著であるが、政党が党派的な戦略家や批評家を番組に送り込み、世論の方向性に影響を与える行為はアメリカ以上に日常的であり、選挙キャンペーンでも当日までメディアを舞台にスピン操作が展開していく。メディアの党派的偏りが自明のこととして有権者に受け入れられているのもアメリカと似ている。

たとえば、民進党寄りのテレビが、民進党陣営の動きを国民党陣営のニュースよりも長く放送することは珍しいことではなく、その逆もしかりだ。アメリカでもFOX Newsが選挙直前にトランプ大統領ばかり報じても誰も文句を言わない。日本では公示日以降、タスキはモザイク、候補者は胴体から下だけの通称「お化け映像」限定の報道しかできない。中立性優先の日本の感覚からは、米台は有権者の政治リテラシーへの丸投げに見えるかもしれない。

台湾ではニュース専門チャンネルだけでも、非凡、民視、三立、東森、年代、中天、TVBSなどがあるが、このうち民視新聞台(FTV)と三立新聞台(SET)が民進党寄りで、それ以外が中道か国民党寄りであるとされる。ただ、同じ民進党寄りでも民視が台湾語専門アンカーや台湾語ニュースに注力するなど独立派寄りで、三立がより穏健派で蔡英文支持に近いなど、微妙な差もある。かつて戒厳令時代には国民党一色だった旧地上派テレビ局も、華視(中華電視公司/ CTS)が経営トップに「緑」系を招くなど多様化している。

ただ、この分断はいわゆる「リベラル」「保守」の左右分断とは違う。あくまで中華ナショナリズムと台湾ナショナリズムを両端に置いた「台湾アイデンティティ」をめぐる台湾固有の政治対立軸の結晶が根底にある。テレビ局上層部は政治思想と社のカラーの一致度が高く、政権ごとに幹部が入れ替わることすらあるが、現場は職人なので意外に政治と無関係である。ここもアメリカに似ている。保守系のFOX Newsでもカメラマンやディレクターにはリベラル派が多数いる。彼らはテレビ職人であり、職場を政治色で選ぶ意思は薄い。

台湾の放送界は記者やプロデューサーの社間転職も激しい。アメリカでは、伝統的ジャーナリズムの王道がリベラルだった経緯から、保守系メディアへの転身は覚悟が要るが、台湾では会社の党派色を度外視した局間転職も珍しくない。年代、中天、TVBS、三立と複数社を渡り歩くのは普通のことだ。国民党寄りとも形容されるTVBSは、党派は別として報道の質で同業者評価が高く、TVBS歴があると転職市場で好まれ、民進党寄りの社にも元TVBSの記者が少なくない。筆者は各社のアンカーや記者と網羅的に面会して調査に協力してもらったが、こうしたことが、トップダウンの党派色への現場の「割り切り」につながっている気配も感じられた。

台湾のテレビ関係者が口を揃えるのは、報道姿勢に関しては台湾のテレビは2000年から2004年が変容期だったという点である。新聞は戒厳令後に変容したが、テレビは90年代も基本的には変化せず、陳水扁政権までは変わらなかった。かつては民進党の候補者の音声を流すことも許されなかったが、さりげなく流して上司も見て見ぬ振りをするという、現場ぐるみの「小さな抵抗」の積み重ねで、民進党の候補者の音声も流されるようになり、メディアも民主化していった。

台湾の放送メディアは商業化の道も駆け足で経験した。戒厳令時代は政治的な自由はなかったが、視聴率競争もなく、チャンネルも3つしかなかったのでテレビの影響力は甚大だった。民主化後、法規制が緩まりチャンネル数が突如三桁に膨れた。世帯視聴率はどんどん下がり、今では1%取れれば御の字である。政治的な自由が増した一方で、メディアの経営は不安定になり、エンターテイメント化した。僅かな視聴者を繋ぎ止めるため、アンカーのタレント化も促進された。日本や韓国のような男女並ぶ「お雛様スタイル」ではなく女性のソロアンカーが中心の台湾では、フェミニンな雰囲気のミニスカートのアンカーが増えた。ゴシップや些細な事件ネタも好まれる。ニュースチャンネルの乱立後、アンカーができる記者が不足し、記者経験のない人を顔出し専門で使用することに踏み切った。アメリカではCNN創業者のテッド・ターナーがかつて「3大ネットワーク的なスターアンカーはもう不要」と喝破したが、それでも長くニュースのアンカーに記者経験はマストだった(現在ではアメリカでも部分的にこの不文律が崩壊しつつある)。読みのプロの「アナウンサー」という独自の専門職を持つ日本と、記者経験者しかニュースを読めないアメリカの中間に台湾は位置している。

台湾のニュースでもカメラのレンズ前のテレプロンプター(電子カンペ装置)は必需品。 日本流の手元の縦書き原稿の天井カメラ再映方式ではなく、横書き原稿(中文)のスクロール式システムでアメリカ流。 (左)(右)共に台北・三立新聞台本社スタジオ(筆者撮影)

報道旗艦番組としての政治討論番組

ソーシャルメディアの力が大きい台湾であるが、主流メディア、とりわけ討論番組のアジェンダ設定機能は消えていない。スピン操作にはサイクルがある1。朝刊の内容をネットが扱い、それを夜の討論番組で評論家が繰り返す。1つのネタで、朝、昼、晩、新聞からテレビのコメンテーターへと、同じ内容が伝えられ繰り返される。テレビのコメンテーターの影響力は大きい。台湾の政党の戦略家や政治家には、夜のテレビの討論番組をザッピングして対応を考える習慣も定着している。

どの国にも報道には旗艦番組というものがある。日本では夜の21時以降の総合ニュースであるが、アメリカでは、かつては3大ネットワークの夕方ニュースだった。現在アメリカはMSNBC「レイチェル・マドウ」に象徴されるケーブルニュース局の夜のオピニオン番組に旗艦が移行中である。選挙特番の司会も記者出身アンカーが政治オピニオン番組の司会者に侵蝕されつつある。

台湾の旗艦的報道番組はニュース番組ではない。20時から22時の時間帯に放送される政治討論番組である。台湾の総合ニュースは、定時のフラッシュ的な影の薄い存在でしかない。政治討論番組はアメリカ型、日本型でもなく、「アップルデイリー」など香港新聞メディアのグラフィックも参考にしつつ、独自型を形成している。最大の特徴は、昼間・週末の一部を除き生放送ではないことだ。概ね夕方約90分収録し、半分編集でカットされ日本でいうゴールデンタイムからオンエアされる。夜のデイリーの報道番組が生放送ではないことが許される風土は、日米のジャーナリズムから見ると独特だ。しかし台湾でもかつては生放送が主流だった。1990年代には、視聴者が電話で意見を言うアメリカ式のコールインが全盛だったことも要因だ。戒厳令終了後、民主化気運の中で、自分の意見を自由に言うことが流行した。

生放送が好まれなくなっていったのは、複数の理由による。まず現場は、録画で編集したほうが凝ったテロップや鮮やかな画面で視聴者を引き寄せられるとして好んでいる。バラエティ番組の制作手法である。ライブの番組はどうしても「画面作り」が単調になりやすい。また、アメリカの討論番組でよくある口喧嘩や放送事故的な混乱よりも、視聴者は党派的言論を落ち着いて聴きたがっていると内部関係者は語る。さらに、売れっ子コメンテーターが各局を「梯子」するための便宜でもあるという。微妙に収録時間をずらすことで、彼らが複数の局に出られるようになった。なるほどよく観ていると、同じ人が同時にあちこちの裏番組に出ている。さらにはネットの出現だ。人々はネットへの書き込みで発散するようになり、コールイン番組の需要がなくなり生放送の必要性が消えた。

コメンテーターの発言分量のコントロールも隠れた目的だという。ひとりで延々と話す人がいても編集で発言の長さを均等にできる。1時間の討論番組だとするとCMを抜いて正味45分。収録は90分が目安でそれ以上長く回すと編集が大変になる。夕方16時から17時半に収録して、20時までに「完パケ(映像、CG・テロップ、音声ミックスまでの全編集済でそのままで放送可能な完成品)」にして、21時にオンエアするには、編集に3時間もない。そこでおおまかなスクリプト(台本)がある。どのコーナーで、どの枠で、どんな発言を誰がどの順でするのか。これは日本と概ね同じだ。無論、収録中にニュースが入れば、適宜修正は入る。筆者が昨年夏にメイキング過程を観察させてもらった三立新聞の人気番組「新台湾加油」では、新しい情報が入る度に、副調整室でプロデューサーが直接テレプロンプターの原稿を入力し、アンカーがアドリブで話題を変えていた。しかし、それでも収録から放送まで数時間の時差が出る。その間に起きる突発は盛り込めない。日米のように報道はライブの原則を貫いてはどうかとも思うのだが、台湾では肝心の視聴者が収録なのかライブなのかを、あまり気にしていない。

台北・三立新聞台本社(筆者撮影)

政治的な色にも配慮している。無論、中立への配慮ではない。「有権者、視聴者が期待している局や番組の色通りに、しっかり偏らせる」配慮だ。民進党寄りの「緑」の局の場合、4人コメンテーターがいたら、うち3人は民進党寄り、ひとりは国民党寄りにする。かつては半々にしていたこともあるが、視聴者の評判が悪かった、と関係者は吐露する。視聴者は結論が出ない罵り合いよりも、明確な「偏り」に依拠した特定方向からの詳細解説を好む傾向がある、と現場は学んだ。

選挙の争点設定に影響を与えるため、政党は熱心に代弁者を番組に送る。中にはスピン目的でコメンテーターがフェイクニュースまがいの未確認情報を流すこともあり、批判の種にもなる。「私のソースによると」という憶測発言による撹乱戦術だ。台湾ではテレビのコメンテーターは党派的代弁者であることが当たり前で、中立な存在とは思われていない。発言へのファクトチェックも局の責任とは考えられていない。いきおい番組画面下に表示される見出しのテロップ(CG タイトル)の語尾は「?」ばかりになる。断定しない。しかし、客観を装って「?」を語尾につけても、話題や出演者の選定で、編集権は静かに発揮されているのは古今東西共通だ。

この日は韓國瑜批判と蔡英文政権の安保政策論を中心に議論(筆者撮影)

台湾流の選挙特番

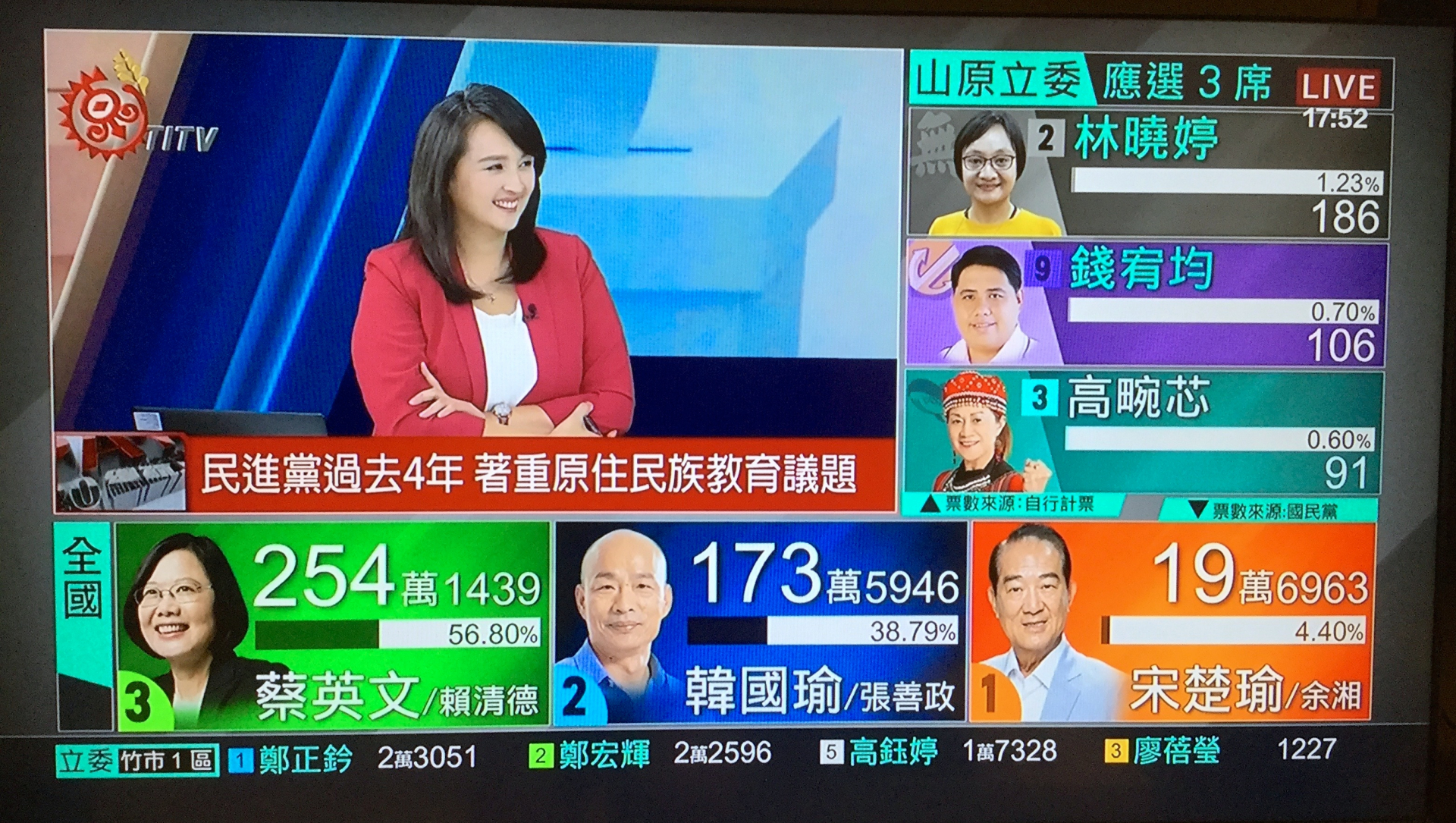

2020年1月11日の台湾選挙特番の視聴率競争では、ニュース専門チャンネルの三立新聞台が7%越えで1位を獲得した。ライバルのTVBSはYahoo!とのコラボレーションでネット視聴は伸ばしたが、テレビ視聴率には連動しなかった。選挙特番は、部分的にアメリカ的、部分的に日本的である。台湾の局上層部は、1か月ぐらい前に各国の選挙特番を調べて最新のフォーマットや画面を収集させることがある。しかし、各国の特番画面を並べた中で幹部が好むのは、概ね「画面が奇麗でいい」という理由で日本のものだという。それで日本の選挙特番のCGの使い方などを自然と模倣するようになった。

そもそも台湾のテレビは、海外の事例を参考に独自型を編み出したハイブリッド型である。ニュース専門チャンネルがケーブルテレビで乱立してから競争が激しくなり、視聴者受けする画面作りをするようになった。政治討論番組も、大型モニターや大きめのフリップにあれこれ政治的な争いの詳細を図示し、それをスタジオの人に解説させていくスタイルが主流で、日本のお昼の「ワイドショー」が参考になっているという。視聴者を引き付けるために浸透した。

台湾独自の習慣もある。テロップの多用だ。録画の番組にはすべての発言に字幕が付く。1980年代からサブタイトルはあったが、当時はあくまでヘッドライン的なもので一言一句の字幕ではなかった。ケーブルテレビ出現後、CGにも凝るようになった。発言の文字起こし的なテロップは、アメリカではくどいとして嫌われる。日本でも20年以上前は、インタビューVTRでもコメント字幕は付けていなかった。テロップで埋め尽くす今日の報道番組の画面作りは民放が先行したものだった。台湾では、戦後に国語になった北京語が理解できない(台湾語や日本語が第一言語だった一定年齢以上の)本省人には字幕が便利だったこともあり、社会的に文字放送のような全起こしが受け入れられやすい土壌もあった。YouTubeなどの動画でもくどいぐらいに字幕を入れる傾向が強い。

選挙当日は、ケーブルニュース専門チャンネルでは朝の投票開始から1日中選挙報道一色になる。地上波は夕方から選挙番組を開始する。特番は旗艦番組の「特別版」に前後の別の番組を組み合わせて制作される。「選挙特番」という1つの番組内に、局の看板アンカーやお馴染みのコメンテーターが顔を揃えるアメリカ型、日本型のスタイルではなく、1つ1つの番組がぶつ切りになっている。旗艦番組は既定の番組時間が終了すると、開票結果待ちでも突然終了し、直後に別のアンカーの別の番組が引き継ぐ。選挙日はさすがにライブ放送なのだが、普段から録画でやっている討論番組はスタッフが中継さばきに慣れておらず、放送事故が起きやすいのもご愛嬌だ。

(右)「TVBS」はyahoo!とコラボレーション特番でネット視聴を伸ばした

(放送画面を筆者撮影)

ところで、台湾ではエスニック集団別テレビ局も個別の選挙特番を行なう。原住民族電視台(原視)、客家語放送の客家電視台などだ。エスニック・メディアの独自の存在感はアメリカと類似点もある。

アメリカの選挙特番は極めて単純な構成で、基本的には開票速報をコメンテーターの雑談で間を持たせながら伝えるだけの作りだ。台湾もこのアメリカ式の構成だ。これに対して、日本の選挙特番は、注目選挙区に密着したVTR、再現ドラマ、街の声みたいなVTRの掘り下げものに凝る。日本は選挙期間中、報道規制を敷かれているので、溜め込んだネタを特番で放出するが、規制がないアメリカでは、前日までの選挙報道の延長でしかない。アメリカ式には弱点がある。唯一のネタである開票経過が出ないと番組が破綻することだ。これが今年のアイオワ党員集会で起きた。コメンテーターの雑談や愚痴を流し続けるしかなかった。(詳細は他媒体既出論考)2

つまり、台湾の選挙特番が日本に似ているのは「外身」である。3次元CG、L字、効果音など画面作りは日本に似ているが、構成はアメリカ式である。日本は党本部の現場仕切りで、党首や大物政治家が順に中継でキャスターやスタジオの出演者のインタビューを受けていくが、米台にはこの中継インタビューはない。政治家はあくまで全体向けの勝敗演説をするだけだ。米台式は単調な構成だが、どの演説の中継を優先して長く放送するかや、どのコメンテーターを選ぶかで色を出す。アンカーやテレビ関係者の政党への支持表明も珍しくない。TVBSの政治討論番組「少康戦情室」司会の趙少康は元政治家でもあり、2020年選挙では韓國瑜支持を堂々と打ち出してCMに出演し、集会で応援演説もした。さすがに選挙直前は司会を休んでいたが、特番当日はコメンテーター役でTVBSのスタジオに戻っていた。

(右)「TVBS」はyahoo!とコラボレーション特番でネット視聴を伸ばした

(放送画面を筆者撮影)

「三立新聞台」の旗艦政治討論番組「新台湾加油」の選挙特番版。開票の数字が全て。 アンカーの画面は縮小サイズで、画面全体は刻一刻と変化する開票状況の表示がメイン (放送画面を筆者撮影)

YouTuber(ユーチューバー)選挙元年

アメリカでは候補者がNBC「サタデーナイトライブ」などコメディ番組に出演して親しみをアピールするのは定番化している。ビル・クリントンがサングラスをかけてテレビでサックス演奏をした1992年当時、それは政治家の行為として鮮烈だった。台湾がアメリカから学び、凌駕しつつあるのは、ネットを駆使した若者向けのキャンペーンだ。台湾では時代の変化を反映して一足飛びにYouTubeに向いている。

蔡英文再選を支えたのは若年層だが、効果的だったのは人気ユーチューバーとの共演だ。これはアメリカでも主流化していない現象で興味深い。もちろん2020年は「ネット選挙元年」ではない。ネットの政治利用に積極的に踏み込んだSNS政治家は台北市長の柯文哲だし、韓国瑜も2018年に高雄市長選挙で勝利した際にはネットを効果的に用いた。2020年、民進党はそれに対抗してラディカルな戦略を打ち出す必要があった。その戦略こそが「ユーチューバーとの共演」で、その作戦の規模と影響において2020年は間違いなく「ユーチューバー選挙元年」になった。

台湾に赴任した当初、折に触れて言われたのは「台湾では大学教授といえどもFacebookとLINEのアカウントがなければアポ取りもできないし研究にならない」という助言だった。筆者はFacebookは2007年の秋に日本版がない時代にUS版で立ち上げたことがあり、日本人としては早いほうだったが、すでに利用しなくなっていたので苦慮した。台湾ではソーシャルメディアが年齢や職業を横断して浸透しているのが特徴で、コンビニエンスストアが店舗ごとのFacebookを開設するほど根付いている。人口が2300万人の台湾で100万登録越えの動画配信者(ユーチューバー)になるのは大変なことだが、それだけに、ユーチューバーの社会的な認知度はある意味で日本以上に確立している。若い人はテレビ離れしつつありYouTubeに傾斜している。

若者に人気がある蔡英文陣営のネット戦略は、30代以下の若手YouTube世代のスタッフに、権限を委譲するものだった。登録数が多く若者に満遍なく愛されているユーチューバーをセレクトし、コラボレーションを行った。民進党のCMにユーチューバーに出てもらうだけでなく、それぞれのYouTubeチャンネルに総統が飛び入り出演する戦略も採用した。台湾のYouTubeでもよくある、複数のユーチューバーがコラボレーションで撮影した動画をAチャンネル、Bチャンネル双方で異なるアングルで別々に見せる手法だ。メイキング風景のリラックスした蔡英文や総統公邸内での撮影の様子も注目を集めた。蔡英文は真面目な学究肌で羽目を外すタイプでないだけに、野球のユニフォームを着てはしゃいだり、ユーチューバーとご飯を食べたりするだけでも「親しみ」度数はアップする。場を盛り上げようと、よかれと思って総統に馴れ馴れしい態度をするユーチューバーにも怯まず頑張った。内容は政治色を省いたもので、中国を批判することも求めないし、投票も直接求めない。一緒に楽しくはしゃぐだけであるが、それだけで若者向けには十分なのだ。

2019年9月、蔡英文は大リーグ「ニューヨーク・メッツ」の試合前、ニューヨークの球場画面にビデオで登場し、メッツの応援に絡めて台湾文化を宣伝した。メッツの本拠地は台湾系の多いクイーンズのフラッシングで、「メッツ台湾デー」への祝賀メッセージだった。そこで始球式登板に起用されたのが、台湾人ユーチューバーの蔡阿嘎だった。ユーチューバー側にとっても、総統とコラボできれば、チャンネルの拍付けになり、視聴者層が広がるのでウィンウィンである。ユーチューバーにとって党派性はリスクもあるように思えるが、多くのユーチューバーは、民進党寄りになることは気にしない。そもそも国民党に若者の支持者は少ないため人気にダメージは少ないからだ。また、現職の総統とのコラボレーションを断る理由はない、との言い訳も成立する。

しかし、今後、総統が国民党になったときはどうするのかという問題は残る。現職の総統からの依頼であっても国民党には協力しないとすれば、その時点で視聴者層の支持政党を勘案した判断になり、ユーチューバーの政治化は完全には避けられない。今回はたまたま若者に人気の蔡英文と、若年視聴者に支えられるYouTubeというプラットフォームの親和性が高かっただけで、YouTubeが若年層票の獲得装置として固定化すれば、YouTube自体が台湾では民進党色のあるものになりかねない。ひとつの方向は、国民党が若手のユーチューバーに共演してもらえるような若年層に人気のある政党に脱皮することだ。国民党はこの変革を意識はしている。しかし、時間はかかるだろう。

将来的な可能性として、草の根運動に特定の人気ユーチューバーが加担した場合の効果の大きさも無視できない。これは政治家がYouTubeに出演する空中戦的な行為のことではなく、既存の人気ユーチューバーが運動を仕掛ける行為だ。1月の台湾総統選で意外に効果的だったのは、ユーチューバーが次々と出てきて「投票にいきましょう」と訴える投票呼びかけ動画だった。誰に投票しろとは言わない。ただ、選挙は重要だと呼びかけるだけだ。しかし、ユーチューバーがそう依頼して、視聴者から誰に票が入るかは自明だ。「選挙に行こう」は公共的で中立な広報だが、誰がイメージキャラクターとして語りかけるかで、ファン層への間接リーチ効果を発揮する。間接的なサブリミナルなエンドース(支持表明)になる。

好みのユーチューバーを登録して視聴するサブスクリプション・モデルにおける視聴者の心理上の近接感は、マスメディアを介した伝統的な芸能人とファンとの関係性とは違う。著名ロックスターやオプラ・ウィンフリーのような著名人のエンドースを得ても直接効果は限定的だが、ユーチューバーがコアな登録者向けに「彼を応援してあげてほしい」と呼びかけて「口コミ運動」を始めたときの破壊力は凄まじい。主流メディアよりもYouTubeが鍵だというのは、アメリカでも民主党戦略家のサイモン・ローゼンバーグがここ数年とりわけ強調していることで、部分的に台湾がアメリカの選挙を追い抜いている現象とも言える。新しくて規制が存在しないフィールドでは、倫理的な是非をめぐる議論は常に後追いになる。台湾のYouTube選挙は次のサイクルでは別次元にまた進化していることだろう。

(右)大リーグ・メッツ戦の始球式を任されたユーチューバー蔡阿嘎(登録者数239万人)と

コラボレーションする蔡英文(YouTubeより)

- 「スピン操作」とは、政党や政治家が世論対策や議題設定の目的でメディアにリークをして誘導する政治広報戦略。

- 渡辺将人「米大統領選史上最悪のミス!? アイオワ大混乱の現場で何があったか」『現代ビジネス』、2020年2月16日、<https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70397> (2020年3月19日参照)