【特別シリーズ】

台湾の選挙キャンペーン

米台比較の視座から(①前編)

渡辺 将人

ハーバード大学国際問題研究所客員研究員

筆者は昨年、台湾国立政治大学の招聘を受け、台北で訪問学者として在外研究を行った。アメリカ政治が専門の筆者に先方から期待された課題は、トランプ外交の台湾への影響分析の他、台湾総統選挙の現地調査による米台の選挙比較であったため、投票1年近く前から総統選挙を定点観察した。途中研究拠点をアメリカに移し台湾を離れたが、投票月の1月に台湾で再び観察や聞き取りを行った。

日米の選挙運動は、制度、選挙文化の諸面で距離感があり、アメリカの選挙キャンペーンは特殊なものとして認識されがちである。しかし、東アジアの他の民主主義に比較の視座を広げてみると必ずしもそうではない。例えば、台湾は、2大政党、党派的メディア(Fox NewsやMSNBCに類似した分極化)、規制の緩い選挙運動、「予備選」の実施による政党の候補者決定をめぐる開放度、等々でアメリカと共通点が少なくない。

アメリカ型選挙キャンペーンが世界に蔓延する「選挙のアメリカ化」が指摘されて久しいが、アメリカ式選挙マーケティングを日本の選挙にそのまま応用できないように、「アメリカ化」の一方、土着の「地域性」も東アジアには未だに根強い。アメリカ式選挙の混入具合と独自の選挙進化の速度で、台湾は興味深い選挙キャンペーン実験の前線となっている。補論含め4回シリーズでお届けする本稿は、台湾の選挙キャンペーン記述を通して、アメリカの選挙の特質と「選挙のアメリカ化」の現在地を再確認する試みである。

アメリカ式を踏襲する大規模集会

台湾のキャンペーンは、部分的にアメリカ風、日本風、台湾オリジナルが混在する。メディア戦略の「空中戦」はアメリカ式、地元運営などに一部日本風があり、総合的に台湾らしい進化を遂げている。選挙の「アメリカ化」といえば、ビッグデータの使用や世論調査技術が指摘されることが多いが、台湾で興味深いのは集会の演出におけるアメリカ化である。台湾の選挙集会自体は民進党由来で民主化の過程で育った手法だ。特に今のスタイルの源流は陳水扁政権のチームとされる。戒厳令時代から国民党がメディアをおさえてきたので、非国民党の「党外」活動家が自分の声を聞いてもらうには集会しか方法がなかった。

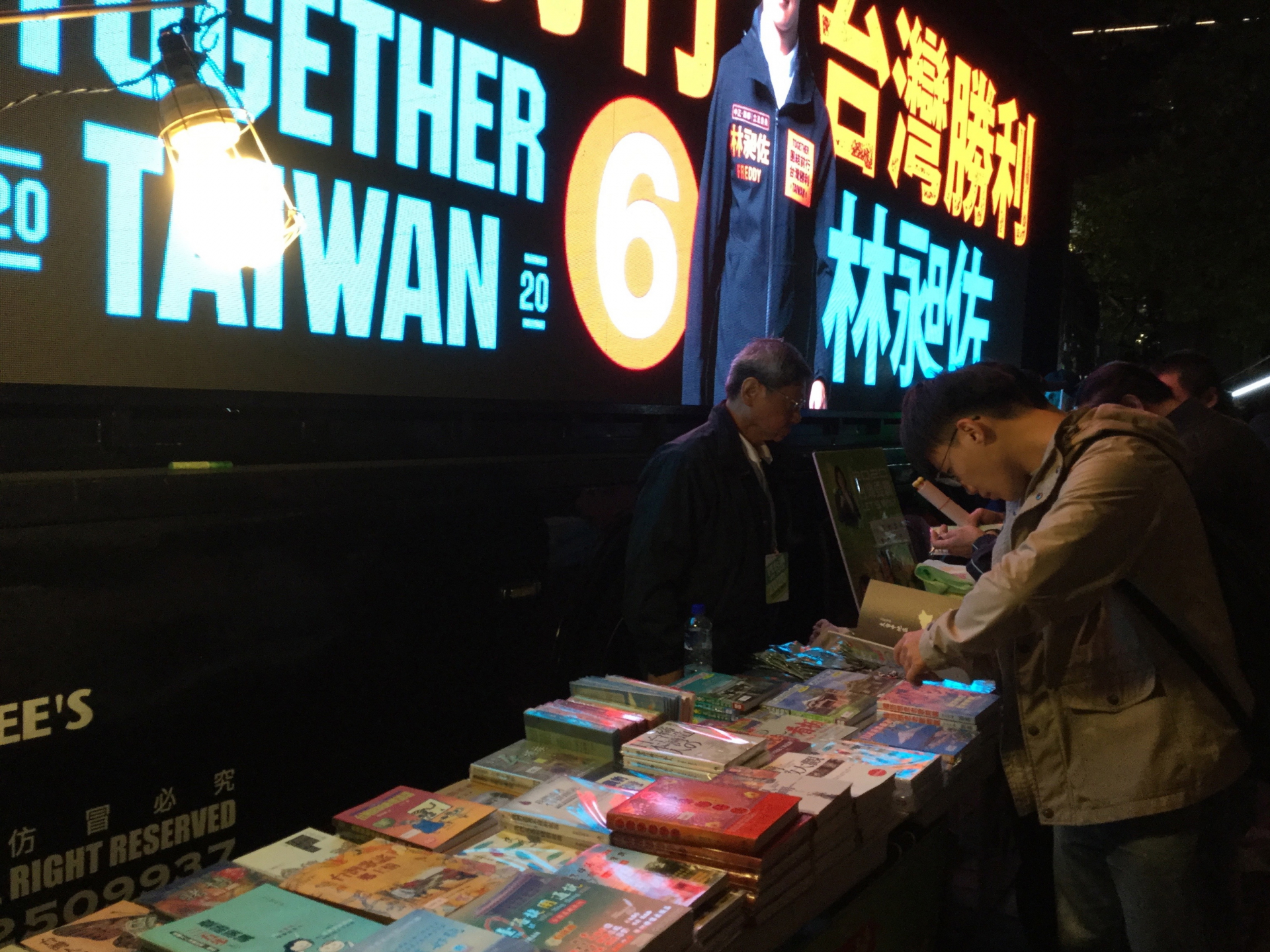

ただ、地域住民が公園に三々五々集まるかつての地上戦型の集会と異なり、大規模動員型の集会はメディア向けアピールの場であり「空中戦」だ。台湾の大規模選挙集会はアメリカの党大会に瓜二つである。電飾、巨大モニター、ステージ、音響、クレーンカメラ、固定カメラのやぐら設置など、基本的にコンサート風の設営を行う。2020年1月の総統選では、投票日前々日に国民党の韓国瑜陣営、前日に民進党の蔡英文陣営の集会が、総統府前を数ブロック通行止め(歩行者天国)にして開催され、それぞれ特番でライブ中継された。筆者も双方に参加した。

午後の明るいうちから歌手が音楽で盛り上げ、地方議員や応援団の著名人が次々に演説し、クライマックスで候補者が登場するのが定番のプログラムだ。この流れもアメリカそっくりである。「アメリカ党大会型集会」に共通しているのは、観客が「映像素材」の役割を背負わされることだ。参加者はサッカーの応援のように顔にペイントを入れ、旗を振り、奇抜なコスチュームや応援プラカードを掲げてカメラに満面の笑みを振りまく。

最近ではこれにドローン空撮が加わっている。台湾の政党は動員数の威圧感の演出にしのぎを削る。国民党であれば巨大な「青天白日満地紅旗」をマスゲーム風に広げる空撮に凝る。「青天白日満地紅旗」は中華民国の国旗でもあるが、国民党の旗でもある。民進党政権も外交では国旗として用いるが、党としての民進党は選挙戦では使用しない。アメリカでも星条旗はキャンペーンで多用される。しかし、台湾の旗をめぐる現状は、例えて言えば共和党あるいは民主党の党旗が星条旗であるようなものだ。日本の特定政党の旗が日の丸なのと同じ状態である。二大政党と一口に言っても、政党の歴史的な対等性でアメリカとは質的な差がある。「中華アイデンティティ」か「台湾アイデンティティ」か、集会で有権者が振る旗もこの分水嶺の象徴になっている。

「青天白日満地紅旗」がたなびく韓国瑜陣営集会。 総統府前(筆者撮影)

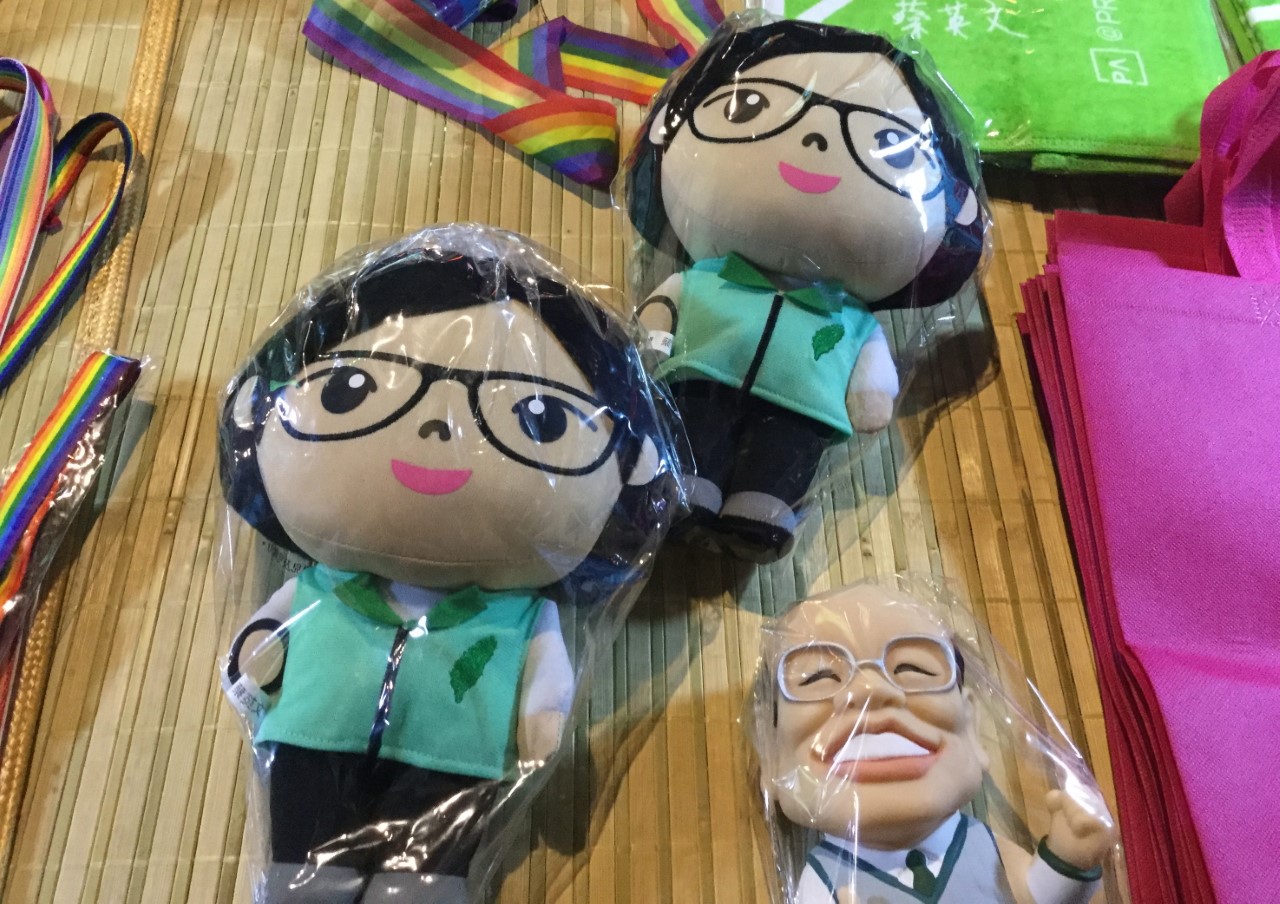

アメリカ的なグッズ販売と日本的な小物

夜市文化との結合と「ユニフォーム」

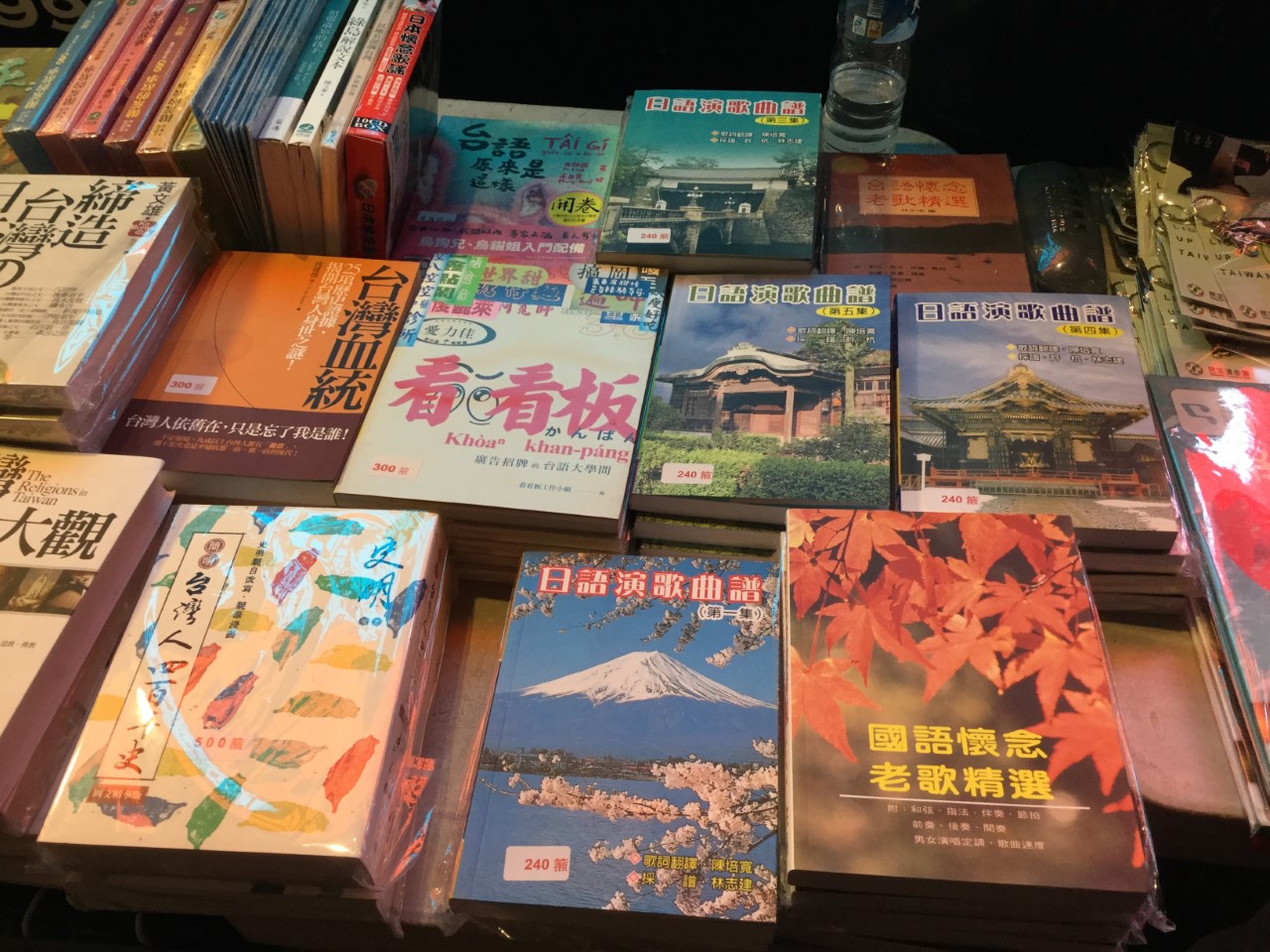

台湾の政治集会は、台湾特有の夜市文化とも合体している。戒厳令時代に軍人や労働者の単身者が安価な夕食を求めたことに由来する飲食屋台は中華色が強いが、ゲーム店は日本の夏祭りを彷彿とさせる輪投げ、射的などが並ぶ。台北の夜市は飲食中心だが、南部や東部に行くほどゲームの比率が増える。香港の九龍地区旺角の女人街にも、台湾の夜市に少し近い露店が存在するが、物販中心で、規模も台湾には見劣りする。

夜市と政治は相乗り関係にある。昨年の夏以降、高雄の夜市は韓国瑜市長の応援のグッズ販売で沸いた。「庶民の味方」つながりか、なぜかトランプ大統領のグッズと一緒に売り出された。選挙集会の会場付近にも露店が進出する。候補者のグッズ店だけでなく、フランクフルトやアイスクリームの店が割拠し、家族連れが夕涼みのような感覚で集会に参加する。

馬英九前総統と韓国瑜市長(等身大)との写真撮影コーナーも。

高雄市六合夜市(筆者撮影)

また、アメリカには存在しない選挙文化に「選挙ユニフォーム」がある。アメリカでは一部のプレップスクールのような私学や制服職業を除き、お揃いの服を着る習慣は少ない。候補者はネクタイの色でもスカーフでも自分でトレードマークを決め、支持者はバッジの着用で支持を示す。周知のように、日本ではウグイス嬢から学生ボランティアまでスタッフがお揃いのジャンパーを着用し、候補者や支援者がハッピやハチマキのようなものをつける習慣もある。台湾はこの点では部分的に日本風に近い。肩から名前を袈裟懸けにするタスキ文化も日台は共通しているし、候補者事務所のデコレーションも似ている。

だが亜熱帯から熱帯に位置する台湾の「選挙服」はノースリーブのチョッキが伝統的である。服装による庶民アピールを最初にしたのは蒋経国であったが、総統が野球帽を被る行為は当時としては衝撃的だった。政治家がチョッキを着るのは、チョッキが庶民の服だからだ。道教の廟や地域の作業着で「係員」が着るコスチュームなのだが、あれを政治家が着る事で、庶民に寄り添っている感を演出した。2012年の総統選の勝利演説でも馬英九が黒いベストで演説した。

だがこの名前入りのチョッキももう古臭いと、民進党がいち早くファッション改革に舵を切った。2016年あたりからお洒落化が加速している。2020年はエメラルドグリーンのウインドブレーカーを立法委員候補やスタッフに着せ、支持者向けにも販売されていた。勝利宣言時の蔡英文は空軍のパイロットを彷彿とさせる黒のジャケットで登場。中国の脅しに怯まない、台湾を香港にさせない、強い台湾を率いる姿をアピールした。国民党も負けじと、韓国瑜のイニシャルの「H」(ハン)をあしらったスタジャンを導入した。

演説と言語(政治的言語としての台湾語)

台湾の地下鉄のアナウンスで中国語(北京語)、台湾語、客家語の各言語が流れるのは利便性の便宜ではない(台湾鉄道では路線により原住民言語も)。中国語が分からない市民は一部高齢者を除きほとんど存在しない。台湾語母語話者、客家や原住民(先住民)を平等に扱うポリティカル・コレクトネス原則である。最近、中山、台北、中正記念堂など一部の中心部の駅だけ日本語が入ったが、これは観光客向けで意図が違う。

選挙年になると普段より耳にすることが多くなるのは台湾語である。現在の台湾の人口上の最大勢力は、17世紀以降福建省から台湾に渡った人々である。生活文化が福建文化であるように、言語も福建省南部の閩南語がそのまま持ち込まれ、これを台湾語と呼んでいる。これを閩南語と呼ぶか台湾語と呼ぶかで党派性が透けるほどに台湾アイデンティティと密接な関係がある。台湾の閩南語には日本語由来の単語も入り込み独自性がある。ただ、言語学上の分類では台湾語と呼ぶことは少なく、実は台湾語というのは政治的含意のある名称である。例えば、広東語は広東省や香港で話される方言で、「広東話」「広府話」など様々な呼び方をする。その広東語を香港の広東語だけを取り出して「香港語」と名付けるようなニュアンスに近い。台湾人が広東語を指して「香港話」と聞き慣れない表現を使うことがあるのは、自分たちの「台湾話」への類推から生じているとの説もある。<

1950年代以降、学校教育など公共の場で使用を禁じられ、国語を中国語に統一された経緯から、台湾語は国民党支配への反発を象徴する土着魂の記号性をまとうようになった。地方に行けば南部を中心に台湾語が根付いているが、若者の間では理解言語ではあるが使用言語ではないという状況になりつつある。しかし民進党の政治家は、若手でも、普段の生活ではあまり使用していない台湾語を演説で使う。

2020年総統選に向けて民進党の追い風になったのは、言語政策での台湾語支援だった。2019年7月、公共放送「公視」で台湾語専門チャンネル「公視台語台」の放送がスタートした。もともと言語多元化の法案を通す条件として、当該言語の専門局を作る必要があった。国民党と近い関係にある客家、原住民の専門チャンネルは既にあるのに、台湾語の専門チャンネルは存在していなかった。主要な民間放送局のひとつで民進党寄りの「民視」には台湾語ニュースの時間もあるが、ドラマからバラエティまで終日台湾語だけのチャンネルの始動は象徴的だ。

民視で長年、台湾語ニュースに関与してきた関係者は次のように語る。

「民視がこの20年間頑張ってきたにもかかわらず、台湾語がだんだん消えかけてきている。新入社員にどんどん台湾語ができない人が増えてきている。台湾語の放送時間帯があり、台湾語の人気ドラマも放送されてきたのに、発音が違ったり、声調が正しく身についていなかったり、一言も話せなかったりする」「たとえ民視でも、24時間台湾語オンリーとはいかず、台湾語のドラマの台詞の中で、台湾語と中国語を混用することしかできなかった」

さらに、「公視台語台」は字幕の漢字で挑戦的なことを試み、それが民進党支持者の心を掴んでいる。従来の台湾語放送のように字幕に中国語を用いず、話し言葉である台湾語のまま書き起こしているのだ。

漢字は表意文字で音を表す文字体系ではないので、ローマ字や「かな」のように音だけを表すことには使えない。発音だけは存在しても、どの漢字で表記するか、社会的な共通認識がない単語が台湾語には多々ある。そのため台湾語学習者向けの教科書では、それらの語彙は都度ローマ字や空欄にしてきた。放送字幕では空欄にするわけにはいかず、そもそも話し言葉を書き起こすのは通俗的に見えるため、ニュースも書き言葉の中国語で字幕を記していた。要は中国語翻訳字幕であり、台湾語を知らずとも中文圏の人なら理解できるものだった。

「公視台語台」はこの伝統をひっくり返したのだ。同局の放送では台湾語にしかない語彙には台湾語方言文字を当てるなどして、発話されるままに台湾語を書き起こしている。だから台湾語を知らないと字幕が理解できない。台湾語を解する人だけに捧げる、そういうテレビ局が台湾史上初めて誕生した。強烈な言語復興キャンペーンであり、政治的な含意は大きい。

2019年7月に生放送特番で放送されたチャンネル開設記念イベントに、筆者も台湾文学専門の師範大教授の友人と共に招いてもらった。基調演説で駆けつけた蔡英文総統は、台湾語が苦手だという自虐ネタも入れながら、異例にも全演説を台湾語で通し拍手喝采を浴びた。通常はごく一部台湾語で挨拶をするだけだ。アメリカの選挙アウトリーチ戦略でも、黒人英語、ヘブライ語、スペイン語などでの応援演説や戸別訪問が大きな意味を持つ。言語と政治の関係は深く、民進党の選挙集会では、若手ほど競って台湾語で演説して支持者の心を掴む。

「公視台語台」開設記念特番で祝辞を台湾語で述べる蔡英文総統(2019年7月6日 番組画面より)

日米には存在しない演説中の効果音と音楽

アメリカの集会演出を真似ていくうちに台湾にしかないものも生まれた。演説中の効果音だ。アメリカでも演説の前後には盛り上げの音楽が鳴り響く。キャンペーンソングもあるし、応援のアーティストが熱唱する。しかし、演説の最中にサントラのような効果音を流し続けるのは台湾特有だ。DJのように舞台裏の音響スタッフが、聴衆の反応や原稿の進捗を見て、クライマックスで「ジャーン」とドラのような音を入れたりする。参加者はまるでスペクタクル映画を観ているような気分になる。

台湾からアメリカに戻って大統領候補の集会に行った時の最初の印象は、演説が静か過ぎることだった。それが普通なのだが、退屈にすら感じる。筆者も台湾式の演説に感覚が麻痺しつつある。アメリカでは演説中の音楽は御法度だ。政治家は素の演説力だけで聴衆を感動させる力を試される。演説中ずっとテクノ的な音楽や「ここで拍手」「ここで笑う」的なSE(音響効果)を入れることはない。この台湾風の習慣は選挙進化の行き着いた先の究極形態なのか、それとも扇情的な演出なのか。テレビニュースの原稿やドキュメンタリーのナレーションにセンセーショナルないしはセンチメンタルな音楽が要るか、という古くからある放送ジャーナリズム倫理にも似た問題だ。

台湾師範大教授の台湾人の友人に聞くと意外な回答だった。演説中の激しい音楽は当たり前で「ないとダメ」だと力説する。演説で泣けなくなるからだという。曰く「集会の演説で聴衆は必ず最後は泣く。感極まって。アメリカや日本は政治家の演説は効果音なし?それはつまらない。集会は政策を語る場ではない。地域と同じ体験を共有して確認し合う場。感情の共振こそが大切で政策論は関係ない。だから音楽が欠かせない」。選挙集会の意味、演説観がそもそも違うのである。

アメリカ流選挙を取り入れたてきた台湾は、最終的に選挙集会をライブコンサートに進化させてしまった。有権者を政治家の難しい演説だけで数時間も足留めするのは難しい。トリの演説まで引っ張り感動させなければ次は無い。台湾の選挙現場に漂うこのストイックな強迫観念はアメリカの比ではなかった。だから夜市風の出店とのコンビネーションでのお祭り化も容認するし、演説はコンサートのパフォーマンスになる。候補者の最後のお願いは、アンコールの大合唱前の最後の熱唱だ。高揚感溢れる一晩のアドレナリン体験を与えるには「サントラ」が必須となる。

蔡英文陣営の投票前日集会。歩行者天国状態の台北「仁愛中山路口」バス停前(筆者撮影)

1月の総統選のような高い投票率や選挙への関心につながるならよしとすべきなのか、それとも熱しやすく冷めやすい政治感を増幅しかねない、ある種の警戒すべき政治のアトラクション化やポピュリズム化なのか。単純に白黒の判断をつけることはできない。だが、1つだけ言えるのは、選挙キャンペーンの演出に素直に感銘を受けるのも、それらに動じないのも、有権者個人の「政治リテラシー」に帰する問題であることだ。台湾は義務投票ではないし、二大政党以外の少数政党の選択肢もある。

台湾の若い民主主義の実状は、規制が厳格な日本から眺めると「キャンペーン無法地帯」に見えるかもしれないが、選挙資金以外では概ねキャンペーンの自由度が高いアメリカから日米台三者比較で眺めてみると、全面的に異質というわけでもない。台湾の選挙現場は、アメリカとの興味深い類似点とアジアの独自性がほどよくブレンドした「キャンペーン進化」のフロントラインでもある。

②中編へ続く。