沖縄 公立 単元開発 2024年度

糸満市立糸満南小学校

海洋教育を通して自己肯定感を育成する

実施単元

1. 「うみと なかよしになろう ~うみの がっき えんそうかい♪~」[1学年](生活科)

2. 海の生きものについて知ろう[2学年](生活科)

3. 紹介しよう!糸満の海[3学年](総合)

4.「私たちの海」~知ろう・守ろう・つなげよう~[4学年](総合)

5. 沖縄(糸満)の海と産業・水産業[5学年](総合)

6. [6学年](総合)

取り組みの概要

第1学年では「海ってどんなところ?」と設定し、身近にある海(浜辺)やその他の海に関する知識・情報等を共有して興味・関心をもたせる。最後に「えんそうかいをしよう」と題し創作した楽器の紹介やグループや学級でリズム遊びや曲に合わせた演奏をし,海の自然物から生まれた楽器を楽しませる。

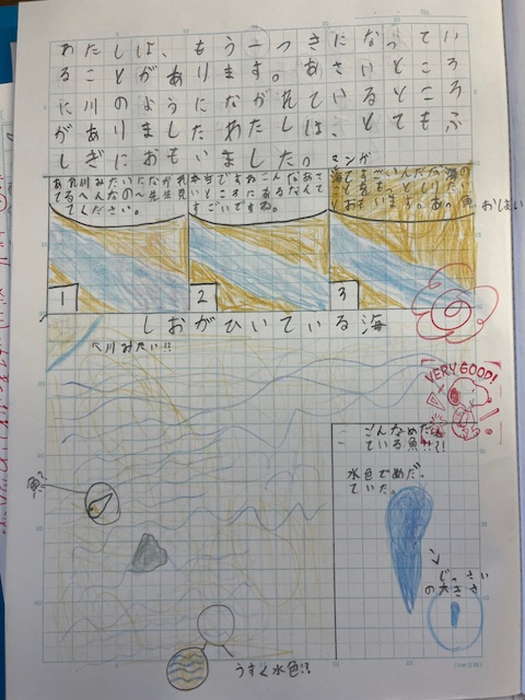

第2学年では、まず小単元「海洋教育ってなあに?」で海洋教育でどんな学習をするのか確認し、次の小単元「まちがだいすき たんけんたい」と「めざせ生きものはかせ(1)」で、実際に海岸を散策することで、海や海の生き物についての知識を深める。最後に調べたことを自分の好きな方法でまとめ、他者に向けて発表を行う。

第3学年では第1単元に「海の生き物を調べよう」設定し浜辺の観察を通して、身近な所にもたくさんの生き物がいることに気づかせ、海の生き物について調べたことをレポートにまとめる。

第2単元で「紹介しよう!糸満の海」と設定し海に関わる施設の見学を通して、糸満が海と深いかかわりがあることに気づかせ、自分たちで調べた〝糸満の海″について発表する。

第4学年では身近な海の生き物の生態やそれを取り巻く環境問題について調べていく。はじめに糸満の海岸(南浜公園・ぷちぷちビーチ)の散策や生き物の環境を調査し、課題をつかませる。海の環境問題について学習したことをグループでポスター、スライド、キャンバなどにまとめ、海の環境について自分たちにできることを発表し、今後の行動へ繋げていく。

第5学年では,第4学年で学習した海の環境の学習をもとに,海に携わる人々(漁業,水産業)について調べていく。また,地域の海岸(南浜公園)の調査や漁港(高度衛生型荷捌施設)・沖縄かりゆし水族館の施設見学,オルカ号乗船の体験活動を通して,海の生き物や環境についての理解を深めていく。そして,学習したことをグループでスライドにまとめ,聞き手に伝わるように構成を工夫して発表を行う。

第6学年ではキャリアの視点から海洋教育について学んでいきたい。本校の近くにある海ブドウ養殖施設「海ん道」に行き、海ブドウ摘み取り体験をする。後日施設の方に講話をしていただく。講話の中で「海外や県外の人には認知されているが地域の人にあまり知られていない」という現状を知り、海ん道の方から「どのような取り組みをすれば地域の方にしいてもらえるか」という課題をもらう。身近にある海に関する産業を調べながら、課題解決を取り組んでいく。最後に三学期に調べたことを保護者に発信していく。調べながら仕事の魅力や苦労が分かり、地域の産業には海が深く関わっていることに気づけるようにしたい。自分たちの地域の良さを知り、改めて糸満市に愛着をもてるような児童を育てていきたい。