熊本 公立 単元開発 2024年度

熊本県立宇土中学校・宇土高等学校

河口・海岸・海洋における防災の視点に立ったSTEAM教育

実施単元

「情報の技術の原理・法則と仕組み」の「プログラミングを体験しよう」[中学2年](技術)

取り組みの概要

「河口・海岸・海洋における防災の視点に立った水門づくり(ロボットプログラミング学習)」

第1時 防災行動計画【6/25(火)1限】(内村教諭)

・熊本県は、近年頻発する豪雨災害や地震等の震災だけでなく、遠浅や干潟、小規模リアス式海岸を形成している地域が多く、高潮が発生しやすい環境にあること津波や高潮などの水害が起こりやすいことを知る。

・小学校5年生理科「流れる水の働き」で学習した知識を活用して、津波や高潮などの水害から人々の命を守るための具体的な防災行動計画を立てる。

第2時 プログラミング(Scratch言語)によるプログラミング作成【6/25(火)3限】

(オンラインScratchプログラミング;梶尾指導教諭)

・SPIKEプライムレゴ・エデュケーションによるプログラミングを行う前に、事前に、オンライン版Scratch(https://scratch.mit.edu/)を扱い、回転などの基本操作を学ぶ。

・Scratchキャットをジャンプさせたり、回転させたりすることで、プログラミングが正しく動くことを確認する。

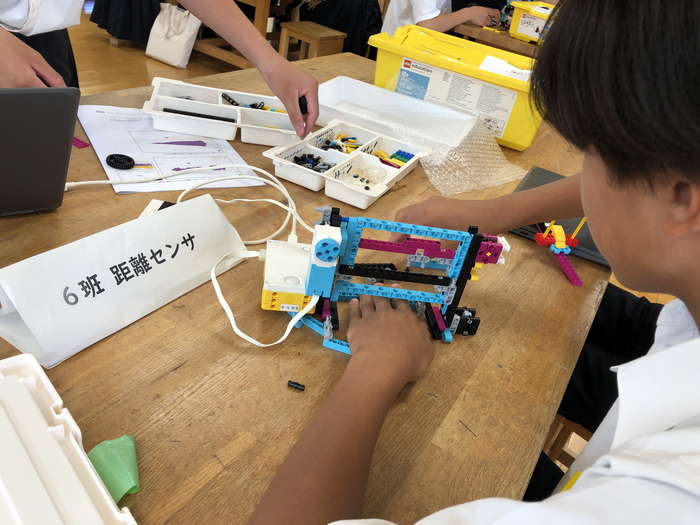

第3時・4時 水門組立及びSPIKE言語によるプログラミング作成【6/27(木)5限・6限】

(水門の上下機構;梶尾指導教諭)

(SPIKEプライムレゴ・エデュケーションによるプログラミング指導;小川工業高校福島指導教諭)

・水門が上下にできる機構を自分たちで制作し、フォースセンサ(ストップセンサ)や音波センサ、カラーセンサの一つを選び、モーターの回転や回転速度、回転数、音の発生などのプログラミングを生徒がグループで話し合いながら考える。

例)センサの使用例

フォースセンサ:危険と判断したら、手動でボタンを押し、門を開閉する。

音波センサ:水面の高さが異常だと検知したら、自動で門を閉め、水位が下がったら門が自動で開く。

カラーセンサ:色で判断し、青色だと、何もせず、黄色だと音を出し、赤だと音を出して水門を閉める。

第5時・6時 水門の開閉を行うプログラミング作成(継続)及び発表用スライド制作【7/3(水)5限・6限】

(SPIKEプライムレゴ・エデュケーションによるプログラミング指導;小川工業高校福島指導教諭)

(スライド資料作成指導;内村教諭・梶尾指導教諭)

・各個人のchromebookを用いて、Scratch言語で制作し、班代表のプログラムを決める。

・発表の内容をスライドにまとめる。

第7時・8時 発表・操作テスト【7/10(水)5限・6限】公開授業

(スライド資料作成指導;内村教諭・梶尾指導教諭・小川工業高校福島指導教諭)

・防災の視点に立ち、どのセンサを用いてどのようなコンセプトで制作したかなどを発表する。また、各班のプログラムを実行して水門の動きをみんなに披露(動画等)する。

・振り返り

担当教員3人から防災の視点、水門を題材に、なぜ、水門はずっと閉めていられないのか、海はどんな役割をしているのかなど、自分たちの生活と海が密接に関係していることを理解させる。特に、海に異変が起こると地球規模の問題として考える必要が出てくるため、海にかかわる問題をジブンゴトとして捉え、自助・公助・共助それぞれの視点で、解決しようとする姿勢につなげる。