長崎 公立 単元開発 2024年度

長崎県立上五島高等学校

離島地域で高校生が学ぶ水産業と水産振興を目指した人材の育成

実施単元

1.地元の水産業と漁獲されている海洋生物[2年](総合的な探究の時間)

2.海洋生物の種名を同定.[1,2年](科学と人間生活・生物基礎)

3.海洋生物の特徴[1,2年](科学と人間生活・生物基礎)

4.漁業現場の体験[2年](総合的な探究の時間)

5.藻場の造成[2年](総合的な探究の時間)

6.SDGsにつながる活動(未利用の水産生物の利用)[2年](総合的な探究の時間)

7.単元名:活動成果の発表[2年](総合的な探究の時間)

取り組みの概要

1.地元の水産業と漁獲されている海洋生物

水揚げされる現場の写真や統計資料をもとにして、新上五島町で行われている漁業種類や漁獲量、漁業就業者数などに関して、長崎県水産業普及指導センター職員が説明を受け、水産業への理解を深めることができた。

2.海洋生物の種名を同定

定置網漁業で水揚げされる魚類や砂浜海岸で採取した生物について、図鑑を利用しながら、種同定を行い、生物種の同定の方法を理解した。魚類では、漁獲量が多いマアジとマルアジについて魚類検索図鑑を利用して、魚種名を同定した。魚類の分類におけるタイプ標本がある北海道大学博物館を訪問し、魚類の分類について学習した。

3.海洋生物の特徴

魚類について解剖実習を行い、各器官を取り出し、観察しながら、構造や役割を理解した。具体的には、鱗、鰓、筋肉、鰭、側線、胃、幽門垂、腸、肝臓、腎臓、胆のう、心臓、脳、耳石などを観察し、役割を理解した。魚類の分類におけるタイプ標本や魚類骨格標本がある北海道大学博物館を訪問し、魚類の分類や骨格の特徴などについて学習した。

4.漁業現場の体験

新上五島町では水産業が基幹産業であるため、多くの漁業種類によって多種多様な魚種が漁獲されている。定置網漁業、タコツボ漁業、魚類養殖漁業、藻類養殖漁業者の指導を受け、現場を見学し、安全な作業を体験することができた。定置網漁業、タコツボ漁業、魚類養殖漁業については漁船に乗船することもできた。また、漁業だけでなく、漁獲された魚類が水揚げされる魚市場も見学し、上五島地域で漁獲された魚の販売や流通の仕組みを理解することができた。

5.藻場の造成

新上五島地域でも、魚類の仔稚魚の生育場となる藻場が減少する「磯焼け」が発生し、大きな問題となっている。そこで、その問題解決を目指して、藻場の造成活動に取り組んだ。具体的には、現存しているアマモ場の海域で、5月にアマモの種子を採取し、それを屋内で管理培養した後、簡易的な水槽内に植栽し、幼芽にまで成長させた。それを翌年に、自然海域に植栽する。また、10月には、荒天でちぎれ、海上に漂っていたアマモ葉体を採取し、培養を行った。

6.SDGsにつながる活動(未利用の水産生物の利用)

上五島地域では、多様な海洋生物が漁獲されているものの、すべての生物が利用されておらず、未利用資源が多くある。「磯焼け」の問題が地域で特に大きいことがわかった。その問題解決を目指して、磯焼けの原因生物の一つであり、漁港等で数多く確認できるものの利用されていないガンガゼ類について、その利用法を検討した。利用できるようになり、漁業的価値がうまれ、漁獲されるようになれば、海藻を食害する生物が減少することになるため、藻場の回復にもつながるものである。

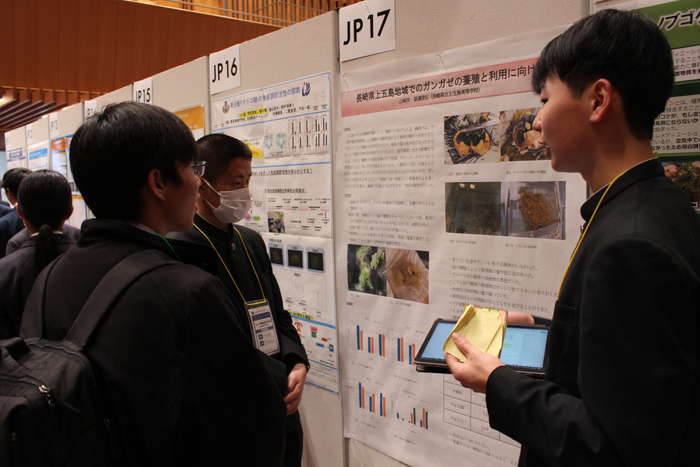

7.単元名:活動成果の発表

活動成果をとりまとめて、新上五島町提言発表会や校内文化祭、ジュニア農芸化学会で発表を行った。活動の成果を学会等で発表して、多くの人にわかりやすく伝える経験をしたことで、論理的に説明する力や活動をわかりやすく伝える表現力を身につけることができた。また、研究者より意見をもらうことで、活動の改善点や今後の方向性を考えることができた。そうすることで、生徒は科学的な考え方を身につけ、より活動を深化させることができた。