山口 公立 単元開発 2024年度

下関市立養治小学校

関門海峡で知る「ひと・まち・いのち・れきし」~海の豊かさを守る~

実施単元

(1)ふくレボ教室 in下関市立養治小~下関の自慢のフクを語ろう~[3年](総合・社会科)

(2)「ミニ海響館in養治小」の飼育と管理~魚を育てる・触れる・愛情を注ぐ[3年](総合)

(3)「フグの発表会」[3年](総合・社会科)

(4)水産大学訪問~地域にある水産大学校の魅力を知る~[4年](総合・社会科)

(5)下関市立大学の出前講座「下関とくじら」[5年](総合・社会科)

(6)下関市栽培漁業センターの出前講座[5年](総合・社会科)

(7)水産大学校の出前講座[5年](総合・社会科)

(8)海響館と連携教育~6年間の積み上げ学習~ 1年「イルカ」 2年「ペンギン」 3年「フグ」 4年「関門海峡の魚」 5年「クジラ」 6年「みすゞが見た海の世界」[1~6年](総合・社会科・生活科)

(9)三軒屋海岸で磯辺の学習~見る、触る、調べる~[3~6年](総合)

(10)第3回巌流島養治っ子釣り大会~魚を釣る・触れる・おいしくいただく~[3~6年](総合)

(11)クルーズ船寄港見学[1・2年](生活科)

(12)新造船の進水式・造船所の見学~世界に誇れる下関市の造船業~[5・6年](総合)

(13)瀬戸内デザインの出前授業[5・6年](総合・図画工作科)

(14)関門海峡の歴史出前講座「源氏と平氏」~下関の歴史と海峡のつながりを知る~[5・6年](社会科)

(15)ふるさと山海オンライン交流1,2[5・6年](総合)

取り組みの概要

単学年で実施

(1)単元名:ふくレボ教室 in下関市立養治小~下関の自慢のフクを語ろう~

・日時: 10月9日(木)

・対象学年・人数:小学3年生・17名

・時数:3時間

・実施教科:社会科・総合的な学習の時間

・内容:一般社団法人Minatodeフォーラム(海のごちそう地域モデルin下関)による「海と下関とフク」についての「海の授業」を実施。

「ふくおいちゃん」松村 久さん(元下関ふく連盟理事長)を迎え、リアルな下関の海で今起こっている現実とふくについて学習した。「下関のふく」について、下関とふくとの関係やふくが住んでいるところ、地球温暖化で海が温かくなってふくが北上していることなどをお話しされた。温暖化の原因のひとつに、海にゴミを捨てると藻が育たなくなって海水温があがるということがわかった。 「袋せり」の実演(指の握り方で数字を表す)があり体験もできた。ふくの毒についての説明では、ふくの筋肉は大丈夫だとわかり、皮にも毒があるふくがいるので注意が必要ということであった。今から135年前に、養治小とご縁のある伊藤博文公が「下関のふく」がおいしいので、ふくを食べることを解禁されたということである。

後半は「海感VR360°感性デザインワークショップ」があった。VRを装着して海水の入った「たらい」に足をつけて海水の温度を感じながら、まるで下関北浦の海の中にいるみたいで、動く魚や砂地の生物を見つけて多くの子ども達が歓声を上げて喜んでいた。特に360°自由に見えることにびっくりしていた。

(2)単元名:「ミニ海響館in養治小」の飼育と管理~魚を育てる・触れる・愛情を注ぐ~

・日時:12月8日(金)

・対象学年・人数:小学3年生・17名

・時数:通年

・実施教科:理科・総合的な学習の時間

・内容:もっと身近に海の魚と触れ合いたいという児童の願いが叶い、令和6年12月から海響館との新企画で、養治小学校の玄関に水槽を設置して、「ロングスパインバーフィッシュ」(インド西太平洋の暖かい海にすむハリセンボンの仲間)の稚魚を飼っている。この稚魚を大切に育てて大きくなったら海響館に戻し、また別の魚を育てる予定である。当時の3年生が中心となって世話して、10月に次の3年生に引き継ぐ予定である。3年生が全校に名前の募集をした。各学年から応募があり、それらの中から3点選び、3学期に全児童対象のネット投票を行って決定した。「ブク&プク」に決まった。

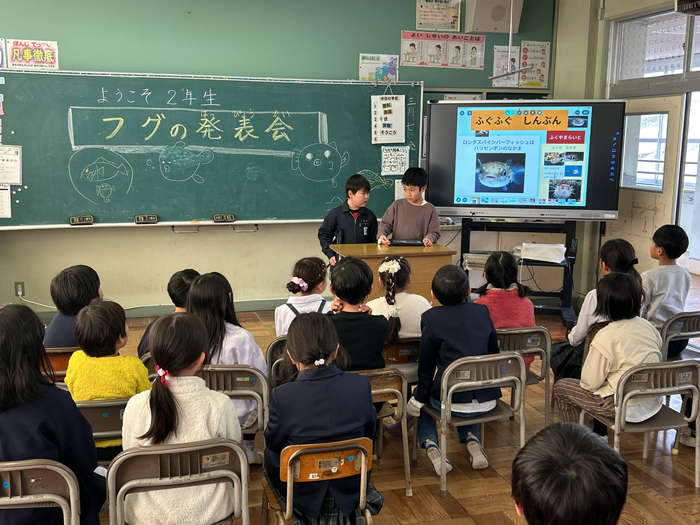

(3)単元名:「ようこそ2年生 フグの発表会」

・日時:3月7日(金)

・対象学年・人数:小学3年生・17名

・時数:6時間

・実施教科:理科・総合的な学習の時間

・内容:3年生が「フグ」について学習してきたことを2年生に向けて、4グループに分かれて各テーマで学んだことを発表

【発表】

(1)「フグについて」

(2)「ふぐの毒&ふぐの種類について」

(3)「ふくふくしんぶん」フグ料理の種類や栄養などの発表

(4)「ロング・スパイン・バーフィシュについて」の水槽でこのフグ2匹を飼っていて。

【講評・講話】海響館の飼育スタッフの下村さん

・フグはろっ骨がないから大きく膨れることができる

・フグにうろこがあることもわかり、うろこがトゲになっていることにもびっくり!

・標本などを実際に触ってフグをしっかり観察。トゲの感触、歯の形、身体の大きさ、匂いなどをたくさん感じることができた。

(4)単元名:水産大学訪問~地域にある水産大学校の魅力を知る~

・日時:11月7日(木)

・対象学年・人数:小学4年生・17名

・時数:3時間

・実施教科:社会科・総合的な学習の時間

・内容:国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校を訪問。4年生のテーマ「関門海峡の魚」の出前授業や研究施設の見学。

4年生の社会見学として水産大学校を訪問した。児童は学校の敷地の広さと校舎の数にびっくりしていた。文科省が管轄の場合は大学、それ以外の省で農林水産省の管轄は大学校と呼ばれている。

最初に吉川先生のフグの生態や食の歴史の出前授業があり、フグの種類や生態、養殖の研究についての講義があった。研究のためにトラフグやクサフグ、タイや鯉などたくさん飼育されていて近くで見ることができた。また、船のエンジンや燃料の研究の話を聞き、環境に優しいエンジンや燃料が求められていることを知った。水産大学校では海技士の免許を取ることができることがわかった。

(5)単元名:下関市立大学の出前講座「下関とくじら」

・日時:11月19日(火)

・対象学年・人数:小学5年生・17名

・時数:各2時間

・実施教科:社会科・総合的な学習の時間

・内容:「下関とくじら」の出前授業(下関市生涯学習まちづくり出前講座)

講師は下関市立大学経済学部公共マネジメント学科教授岸本 充弘先生で海響館新設の準備をされていたことから、今展示されているシロナガスクジラの骨格標本や角島で新種として発表された「ツノシマクジラ」などについて、わくわくする話をされた。質問コーナーでは、子ども達からたくさんの質問があり、わかりやすく答えていただいた。また、昭和30年代は日本では下関が商業捕鯨の中心だったことや下関のくじらの会社がプロ野球の球団を所有していたことなどビックリする話もたくさんあり、さらにくじらを身近に感じることができた講座であった。

(6)単元名:下関市栽培漁業センターの出前講座

・日時:12月6日(金)

・対象学年・人数:小学5年生・17名

・時数:3時間

・実施教科:社会科

・内容:下関市栽培漁業センターの技師の亀井 孝祐さんが来校されて出前授業

下関市の栽培漁業について、写真や栽培している魚類に触れながら学習した。最初に下関市の水産業と栽培漁業について、魚がとれなくなっている原因の話があった。近年は漁獲量がかなり減り栽培漁業の必要性が高まっているということであった。質問コーナーでは、栽培が難しいものは・・・マダコ、伊勢エビなど、栽培されているものは・・・赤ウニやキジハタは高水温に強いので育てやすい(地球温暖化)などたくさん質問があった。

いよいよ海の生き物に直接触れるコーナーが始まった。センターからアワビ、ムラサキウニ、赤ウニ、バフンウニ、サザエなどを持ってきていただき、手に取って大きさや感触をじっくり観察して詳しく知ることができた。子ども達は大歓声で、ナマコはビックリすると腸を出すのを見てビックリ!すぐに腸が再生されることもわかった。

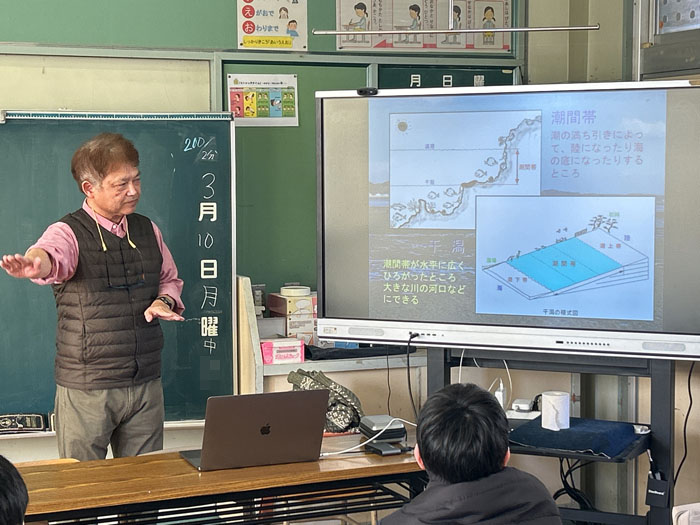

(7)単元名:水産大学校の出前講座

・日時: 3月10日(月)

・対象学年・人数:小学5年生・17名

・時数:1時間

・実施教科:理科・社会科・総合的な学習の時間

・内容:水産大学校の教員による出前講座(小学校で実施)

水産大学校の教授の荒木 晶先生が来校されて「川の生きものと水辺環境~川がつなぐ陸と海~」の出前授業があった。干潟は多くの生き物を育てる大切なエリアで、生き物が干潟に穴を掘ったりして耕したりして、干潟を養生させている。そのおかげで多くの生き物が生息し、アナジャコは地下6メートル下まで穴を掘ることがわかった。また「水の大循環」があり、水が海から山、そして川を通って海に流れていって循環していて、「水」の大切さを理解することができた。ます。昨年5月の「三軒屋海岸の磯辺の学習」では、荒木先生と学生さんに現地でたくさんのことを教えていただき、次回(令和7年5月)はこの海岸で体験学習を予定している。

複数学年

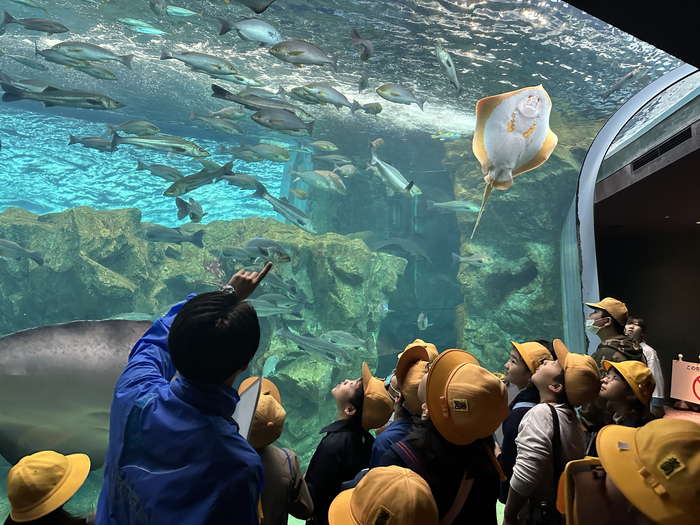

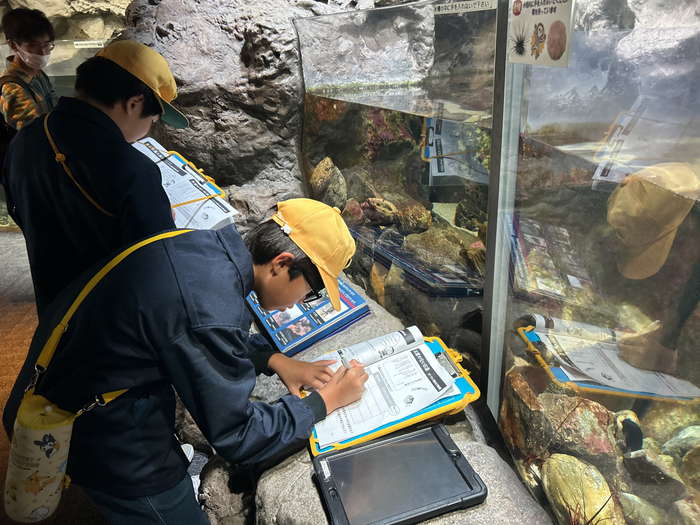

(8)単元名:海響館と連携教育~6年間の積み上げ学習~

・日時:通年

・対象学年・人数:小学1~6年生・108名

・時数:各学年3~7時間

・実施教科:総合的な学習の時間

・内容:市立しものせき水族館「海響館」と令和元年度から連携している。令和6年度から学年ごとにテーマを決めて学習の積み上げを開始。1年生「イルカ」2年生「ペンギン・獣医」3年生「フグ」4年生「関門海峡の魚」5年生「クジラ」6年生「金子みすゞが見た海の世界・情報発信」。学芸員や飼育担当者から事前学習や実地指導を受けている。

【海響館の出前授業(小学校の教室)】

テーマごとの現地での体験の前に、小学校で海響館の展示スタッフの講師による出前授業を行った。1年生「イルカ」、2年生「ペンギン」をテーマの講義があった。

1年生の「イルカ」の学習では、イルカの種類や生活の様子、えさ、子育てなどをわかりやすく教えていただいた。

2年生の「ペンギン」の学習では、ペンギンの種類や、住んでいるところ、えさ、子育てについて学習した。子育ての様子では、母親の口から細かくかみ砕いた魚を食べることもわかり、卵を触ってカラが堅さを感じることができた。

【海響館で授業(1)(現地)】

1年生は「イルカ」の学習。トレーナーの髙木さんから、イルカを見ながらイルカの話を聞いた。事前に質問を届けていたので、質問に答えていただきながらイルカの様子を学ぶことができた。ショーで使う道具やトレーニングの様子をすぐそばで見ることができた。

2年生は「ペンギン」の学習。飼育員の井上さんから、ペンギンを間近で見ながらペンギンの話を聞きました。ひなも見ることができた。一日の生活や子育ての様子、えさの内容や回数、泳ぎ方などの質問についてわかりやすく教えていただいた。水槽の中で飛んでいるように泳いでいる姿を見ることができた。

【海響館で授業(2)(現地)】

1・2年生今回はイルカの健康観察の見学で、獣医師の進藤英朗さんの話を聞いた。最初に血液検査があり月に1回血液検査をして健康状態を調べていた。人間と違って病気等のデータが少ないので、一頭ごとの個有のデータを毎回比較しながら様子を調べていくということであった。尾ひれ近くに針を刺して採血するが、動かずに採血できるように、尾ひれも持つことから少しずつ訓練を重ねて、採血できるようになっているということであった。

3年生のテーマは「フグ」。海響館の飯島さんから「フグ」について詳しく教えていただきました。フグ目は世界に約400種類いて、約200種類はトラフグの仲間のフグ科です。フグの特徴は、魚の中で一番進化しているので腹ビレがなく、ろっ骨もないので3倍に膨らみ、そのかわり硬い筋肉で守っているといわれている。歯の数は様々で、4本の歯を持つフグも多いですが、マンボウ科やハリセンボン科は2本です。毒があるのは、カワハギ科、ハコフグ科、フグ科(いずれも一部)ということもわかった。

4年生のテーマは「関門海峡の魚」。海響館の川島さんから「関門海峡の魚」や激しい潮の流れについて教えていただいた。関門海峡にいる魚の中で、「関門ダコ」はブランド名で、マダコという種類でした。関門海峡にいる500g以上のマダコが「関門ダコ」呼ばれ、その特徴もわかった。関門海峡にいる魚の種類の多さにもびっくりした。

6年生が「海響館で巡る"みすゞが見た海の世界」というテーマで見学をした。これは海響館の企画で、今後修学旅行等で訪問し小中学生対象に「金子みすゞさんの詩」と「海響館の生物」を関連させて学習していくという企画である。ワークシートを使って、今回は3つの詩から生物の生態や特徴を調べていった。下関ならではの学習として行われた。

(9)単元名:三軒屋海岸で磯辺の学習~見る、触る、調べる~

・日時:5月31日(金)

・対象学年・人数:小学3~6年生・72名

・時数:3時間

・実施教科:理科・総合的な学習の時間

・内容:令和6年度から実施、3~6年生(縦割り班活動…異学年交流)が三軒屋海岸(下関市長府)で磯遊びを行った。三軒屋海岸は美しい磯辺で、海の生き物がたくさん生息している。下関市吉見の水産大学校の先生・学生さんに講師を依頼し、児童が見つけた生き物をその場で名前や生態をおしえていただいた。

今回は下関市吉見の水産大学校の先生・学生さんに講師を依頼(下関市生涯学習まちづくり「出前講座」)して、8名の方が現地にお越しいただき、子ども達が見つけた生き物をその場で名前や生態を教えていただき、興味や学びを深めることができた。

(10)単元名:第3回巌流島養治っ子釣り大会~魚を釣る・触れる・おいしくいただく~

・日時:11月19日(火)

・対象学年・人数:小学3~6年生・72名

・時数:5時間

・実施教科:総合的な学習の時間

・内容:巌流島行きの船に乗船(10分)で上陸。令和4年から開始。日本釣振興会山口支部から釣りの講師を招聘して釣り方学習。事前学習を2時間行い、縦割り班で活動や安全確認を行う。帰りに海洋ゴミを拾う活動を行う。準備開始!異学年のふれあい班、12班で活動した。日本釣り振興会や保護者の方に教えていただいた。

(11)単元名:クルーズ船寄港見学

・日時:11月19日(火)

・対象学年・人数:小学1・2年生・38名

・時数:2時間

・実施教科:生活科

・内容:クルーズ船寄航の歓迎会に招待されて、唐戸の「あるかぽーと」に歩いて行った。船名は「三井 オーシャン フジ」で、総トン数:32,477トン、全長は198.15m、乗客定員は229室458名で、クルーズ船としてはやや小さいということであるが、間近で見るととても大きな船であった。市役所の担当者が旗を準備され、旗を振って出迎えを行い、乗客がたいへん喜ばれ好評であった。担当者は次回もお願いしたいということであった。

(12)単元名:新造船の進水式・造船所の見学~世界に誇れる下関市の造船業~

・日時:11月19日(火)

・対象学年・人数:小学5~6年生・33名

・時数:4時間

・実施教科:総合的な学習の時間

・内容:彦島三菱造船所の進水式に参加。所員を招聘して事前学習(1時間)。進水式の見学後に造船所の見学も行う。日時は進水式に合わせて実施予定。

いよいよ進水式!今回進水するのはLNG燃料の貨物船で、アジア航路向けに就航する船です。全長約195m 幅約 30.6m、 総トン数約4万9,500トン。乗用車約3,000台の搭載能力を有している。船名は「トラストハーモニーグリーン号」であった。

子ども達は船の大きさにびっくり!巨大なビル!山!のような大きさ、見学席は船に一番近い特別席で、進水式の様子がよくわかり、音楽隊の演奏もよく聞こえた。さらに1,000人の観客にもびっくりしていた。

学校では、1~4年生の教室でZoomを使って、進水式のライブ視聴をした。全校で進水式の感動を味わうことができた。

その後ヘルメットをかぶって工場見学があった。工場見学は撮影でなかったが、大きな鉄板が磁石式のクレーンで運ばれる様子やドッグの内側、組立工場など、ここでもびっくりするシーンがたくさんあり、とても勉強になった。2日前の事前学習を学校で行ったことの効果があり、当日は船や工場の様子を興味をもって見たり聞いたりすることができた。

(13)単元名:瀬戸内デザインの出前授業

・日時:6月17日(月)

・対象学年・人数:小学5~6年生・33名

・時数:4時間

・実施教科:総合的な学習の時間

・内容:東京からグラフィックデザイナーの新村則人さん、同じく下松市の福永みつおさん、山口学芸大学の高下正明先生が来校された。

「瀬戸内デザイングランプリ2024」のための出前授業で、このグランプリは毎年開催し、山口県内の児童・生徒にポスターを制作してもらうことにより、デザインに興味を持ってもらいながら、構成力や判断力も養うことが目的であった。そのような子どもが育てば、山口県全体の美意識が高まり、地域活性にもつながっていくとことが主旨でこれからグランプリに向けて、ここで生み出されたアイデアをさらに磨いてデザインにして色をつけて作品に仕上げることになった。講師の方から最後までていねいに描いて色を塗るようにアドバイスがあった。作品は出品され、見事6点が入選した。

(14)単元名:関門海峡の歴史出前講座「源氏と平氏」~下関の歴史と海峡のつながりを知る~

・日時:11月19日(火)

・対象学年・人数:小学5・6年生・19名

・時数:1時間(希望者)+2時間(5・6年)+1時間(6年生)

・実施教科:社会科・総合的な学習の時間

・内容:

これまでの学習 先帝祭見学(希望者) 上臈道中体験(5・6年生)

安徳天皇を祀る先帝祭を赤間神宮で見学、学校で上臈道中の花魁体験(下関舞踊協会)。

赤間神宮の見学(5・6年生)

赤間神宮で宮司さんの講話など、壇ノ浦や関門海峡にかかわる歴史を体験や見学で学習。

最初に鎮守八幡宮の境内で水野宮司さんから、源平の壇ノ浦の戦い、安徳天皇、耳なし芳一、阿弥陀寺から赤間神宮へ、戦後の赤間神宮の復興、先帝祭などのお話を聞いた。人物像や歴史の流れなどわかりやすく説明していただいた。

宝物殿には、平家や赤間神宮の歴史に関わる宝物がたくさんあり、詳しく説明していただいた。源平の戦いの屏風や掛け軸もあり、紅白に分かれて戦ったことや関門海峡の様子が描かれていた。続いて「平家一門之墓」に行き、7基ずつ2列の14基のお墓が並んでいた。お墓の側には耳なし芳一の「芳一堂」がありお墓と芳一の物語がつながりがわかった。最後に本殿を見学し本殿前には水が張ってあることや神事の時には橋でつながることがわかった。宮司さんからとてもわかりやすく教えていただき、普段は入ることができないところに案内していただくなど、貴重な学習をすることができた。

(15)単元名:ふるさと山海オンライン交流 [1],[2]

・日時:17月18日(木) 22月26日(水)

・対象学年・人数:小学5・6年生・19名

・時数:2時間(5・6年)+2時間(6年生)

・実施教科:社会科・総合的な学習の時間

[1]7月18日(木)

ふるさと山海オンライン交流が始まった。交流先は岐阜県大野郡白川村にある義務教育学校 白川村立白川郷学園で小中9年間の一貫校である。ここは、白川郷・五箇山の合掌造り集落として、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されている有名なところである。

先日は教職員とのオンライン打合せ会、そして今日は白川郷学園5年生と養治小5・6年生の初めての子ども達の交流会であった。続いて養治小学校の学校紹介があり、山口県や下関、そして養治小学校と位置や様子を紹介した。

後半の質問コーナーでは、お互いの学校の違いを感じながら交流することができた。

・「山」ならでは?・・・山登りや川で魚釣りなど もちろん合掌造り

・「海」ならでは?・・・巌流島で魚釣り、海響館(水族館)で学習など

・「山」の動物?・・・熊やサルがたくさん出る! びっくりしました!!

・「海」の給食?・・・フグやクジラ! すごくびっくりされました!!

・「山」の給食?・・・豚がおいしい!

その他、方言なども話題になった。白川郷学園の児童さんが長袖を着ていたので「暑くないですか?」の質問に「涼しい!」という返答であった。「ここでは夏休みが1週間短いですが、そちらは?」という質問があり「同じく短い」という返答にびっくりしていました。エアコンがあるからである。

[2]2月26日(水)

今回も白川郷学園5年生と養治小5・6年生の子ども達が交流した。2回目はそれぞれの地域や学校のことを発表し合おうということだったので、準備して待っていた。

最初に養治小学校から地域の魅力を発表し。「わくわくふるさと海峡学」で学習したことをスライドを使いながら、まず赤間神宮、上臈道中の体験、源平の戦いなどを発表した。「養治の町へタイムスリップ」では、平安時代・明治・大正・昭和・平成・令和の移り変わりを発表した。歴史的、伝統的建造物がたくさんあり、地域にある海響館や観光名所、金子みすゞ、産業についても発表した。 下関のおいしい食べ物である5大ブランド(フグ・ウニ・アンコウ・イカ・クジラ)をおいしく紹介した。

次は白川郷学園の発表で、合掌づくりで有名な白川郷のことを外国の方にガイドする活動の発表があった。「ジュニア観光大使」として活躍しているそうで、英語でガイドする様子の映像を見た。なんと40カ国748人の方をガイドしたそうである。

質問コーナーでは、疑問に思ったことや興味のあることなどを質問した。

☆養治小から白川郷学園

・雪はどれくらい降りましたか?→運動場のブランコの上の支柱まで雪が積もっています。2m? 「わっー!」と驚きの声が上がった。

・雪で休校になったりしますか?→2月に通学路の確保ができないので休校になった。

・おいしい食べ物は何ですか?→結旨豚(ゆいうまぶた)のすったら鍋。ふぐを食べてみたいです。

・何をして遊んでいますか?こちらでは運動場で元気に遊んでいます。→雪遊びやウインタースポーツ、富山に行って遊んでいます。

☆白川郷学園から養治小 ・制服はありますか?白川郷学園はありません。学校では体操服で過ごします。→上着の制服がありますが、主に寒い時や儀式の時に着ています。1・2年生は上下あります。

・クジラはどんな味がしますか?→魚ではなく肉の味がする。味が濃い。 などたくさんのことを情報交換した。

楽しい時間があっという間に過ぎた。今年度は2回のふるさと山海オンライン交流があり、山の学校と交流することができた。来年度もいろいろな学校と交流して、養治や下関の魅力を発信したり、他地区のことを詳しく知ったりしたい。合わせて通信機器(高機能のwebカメラなど)を整備していきたい。