京都 公立 単元開発 2024年度

京都府立西舞鶴高等学校

継続した環境調査をもとにした海洋生態系に関するデータサイエンス教材の開発

実施単元

1. 地球環境と海の生態系調査[1年](理数探究基礎・探究基礎生物)

取り組みの概要

本活動の目的は、京都府北部の山から海までの水質・生物を調査・分析することで、海洋から得られる恩恵や陸域における人間活動が海に与える影響について考える契機を持たせることである。さらに調査結果をデータサイエンスの視点を用いて分析し発表することで、地域を包摂した学びの機会を創出し、生徒たちが主体的・対話的で深い学びを行い、学術的な面で海を知り、将来にわたり海を守る資質と態度を育成していくことを目的としている。そして、調査内容について科学的な視点で高度な分析・考察・発表を行うことで、海を含む生態系についての理解を深め、地域に発信することを目標としている。

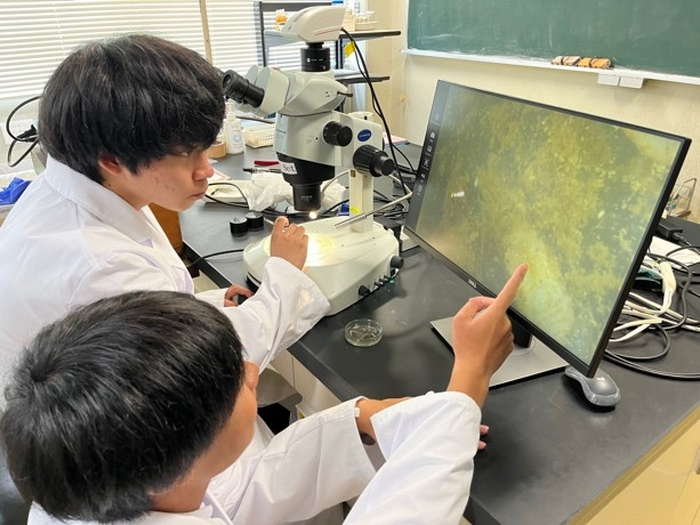

実施内容は、理数探究基礎および、探究基礎生物(学校設定科目)の時間を用いた。京都大学フィールド科学教育研究センター(以下京大フィールド研)の鈴木啓太助教らの協力を得て、本校1年生の理数探究科34名が海班と森班に分かれ、事前学習、調査と分析、考察と発表、の流れで実施した。6月の事前学習では、講師の先生(京大フィールド研の鈴木啓太助教、中西麻美助教)による対面講義を実施した。7月下旬には森班・海班に分かれて調査・分析を行った。森班は、借り上げバスにより舞鶴湾(閉鎖性内海)と丹後海(開放性外海)に流入する由良川及び伊佐津川上流の源流・中流・下流・汽水域の調査を行った。海班は、京大フィールド研の調査船に乗り、舞鶴湾及び丹後海の水質および底生生物調査を行った。それぞれの調査ポイントで、水質については水温・塩分・pH・溶存酸素量・クロロフィル蛍光度・電気伝導度などを観測した。生物調査は、刺し網(森班)・桁網(海班)を用いて、魚類や底生生物、水生昆虫類などを採集した。海・森のそれぞれの調査は、講師(京大フィールド研)の指導のもとで行った。これらの活動を通じ、生徒たちが主体的・対話的で深い学びを行い、学術的な面で海を知り、将来にわたり海を守る資質と態度を育成することに努めた。調査中の昼休みを利用して、海班と森班によるオンライン情報交換を行った。レポーターとなる生徒がお互いの状況を伝え合い、環境の違いやそれぞれの生徒の様子を共有することで、森から海へのつながりを意識させることができた。データ収集後、教員および生徒により、過去のデータとの統合作業を行うことで、過年度比較ができるデータセットの作成を行った。これにより、データサイエンスの基礎となるデータの形式や加工方法について学ぶことができた。9月上旬から、理数探究基礎と探究基礎生物を用いて、作成したデータセットをもとにして班ごとに分析・考察を行った。海班と森班をさらに3~7人のグループに分割し、「舞鶴湾と丹後海での水質の比較」「舞鶴湾と丹後海での底生生物の比較」「舞鶴湾における環境と植物プランクトンの経年変化」「陸からの栄養塩供給と植物プランクトンの生産」「陸と海の食物網構造」「土地利用と河川水質との関係」などの大テーマを提示した。その後、生徒たちは大テーマをもとに、自由な発想をもとに考察を進めた。その際、表計算ソフト(エクセル)を用いてデータの処理の仕方についての基本的な知識・技能を身につけさせ、相関関係や因果関係について、統計データをもとに議論ができるよう指導した。また、気象庁のデータや様々な環境データを利用することで、国・地方公共団体が保有するオープンデータの扱い方についても指導した。データ分析に関して個別最適な学習が可能となるように、データサイエンスの基本的スキルを画面収録により解説した動画を作成し、生徒と共有した。さらに、プログラミングを用いて高度な解析に挑戦する生徒を集め、多様度指数に関する分析を行い、日本水産学会で発表した。クラス全体の発表会(10月)は講師の先生方を招き、プレゼンテーションソフト(パワーポイント)による口頭発表の形式で行った。また、10月の西高オープンスクール(学校説明会)において、本校を志望する中学3年生20名を対象として参加させるなどして、活動の紹介と次年度に続く継続的な取り組みとなるよう工夫した。それぞれの発表に対して相互評価を行い、優れた点や改善点などについて指摘しあう時間も設けた。

以上の活動を通じて、生徒たちが科学的な視点で海洋について説明・議論ができる力を育成し、同時に故郷となる京都府北部の自然に対して愛着と責任を持った人材となるよう指導した。