新潟 公立 単元開発 2024年度

佐渡市立両津小学校

おらとこのかき ~両津小オイスターファームをつくろう!~

実施単元

1. おらとこのカキ~両津小オイスターファームをつくろう!~[5年](総合・社会)

取り組みの概要

「牡蠣クイズを作ろう」と教師が呼びかけ、単元をスタートさせました。児童は、クイズを作る過程で牡蠣について調べ、牡蠣養殖の学習への興味を高めました。そこから、牡蠣養殖の方法や手段の実際を知るため、加茂湖漁業協同組合の協力のもと、インタビュー活動および「種付け」「牡蠣下ろし」を体験する「オイスターファームづくり」に挑戦しました。

「種付け」体験では、加茂湖漁業協同組合で稚貝が付いたホタテ貝を一本の縄に等間隔に挟む活動、「牡蠣下ろし」体験では、つなげた縄を加茂湖上に浮かぶ筏に結んで下ろす活動を行いました。初めて体験する児童がほとんどで、戸惑いが見られましたが、コツを掴むと作業をスムーズに行う児童もいました。また、当日の天候が小雨だったことで、「天気が悪くても当たり前のようにやっているなんて」「こんなに時間がかかっているとは」など、水産業に関わる人々の工夫や努力に目を向けた感想も見られました。

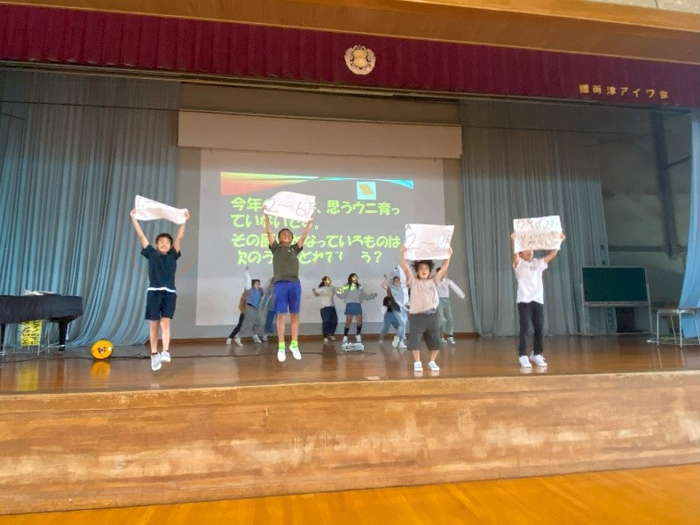

その後、学級でこれまでの学習を振り返ると、児童から「加茂湖の牡蠣養殖の実際について伝えたい」という声が多く上がりました。そこで、全校児童、保護者、地域の人々が集まる学習発表会で劇にして発表することになりました。本番では、これまでの学び「船に乗って牡蠣養殖を行ったこと、クロダイやホヤによる食害によって牡蠣の生産が芳しくなっていないこと」等を発表し、見ている方々からは多くの拍手をいただきました。

単元の終盤には、「なぜ加茂湖が牡蠣養殖に適しているか」を科学的に知るために、佐渡ジオパークの専門家の方をゲストティーチャーとしてお招きし、ジオパーク的視点から解説をいただきました。

児童は、単元のまとめとしてレポートを作成しましたが、これにより、これまでの学びを詳しく思い出したり、新しい疑問を見いだしたりしました。例年より牡蠣の育成が良くないことから環境問題についても考えを広げていました。

最後には、これまで学習してきた活動を校内の教職員や保護者、地域の方々に向けて伝えるパンフレットを作成することとなりました。児童自身が、「自分たちのパンフレットを作る」という自覚をもつため、「加茂湖で養殖された牡蠣ついてまだ詳しくない方へのメッセージ」等のパンフレットに掲載する内容を考えていきました。その際、これまで学習した資料を見返したり、自分のレポートを見返したりする「学びに向かう姿勢」がありました。これは、児童が身近な環境である「加茂湖」を深く理解しようとしている姿だと考えられます。