神奈川 私立 単元開発 2024年度

保育所のぞみ

由比ヶ浜で学ぶ海洋プラスチックごみ問題 臨床美術で表現する守りたい郷土の海

実施単元

1.海洋ごみ問題と自分たちができる取り組みについて学ぶ[年少~年長](環境)

2.これまでの体験と学びを通じて感じた「守りたい海の姿」を表現する[年少~年長](表現)

取り組みの概要

1. <事前学習>絵本で学ぶ海洋ごみ

場所:保育所のぞみ (1回につき15分程度、日を分けて数回おこない別の本を読む)

概要:海洋ごみとその環境問題に関する絵本を数冊用意し、保育園の読み聞かせで子ども達に読んでもらう。海やごみの様子を絵で伝える本や、道徳的内容のストーリーで伝える本など種類の異なるものを用意した。物語を通じて海洋ごみ問題や海の環境について学んだ後、保育士とのやりとりの中で各々が絵本を読んだ意見を述べた。

教材:「プラスチックのうみ」「プラスチックマン」

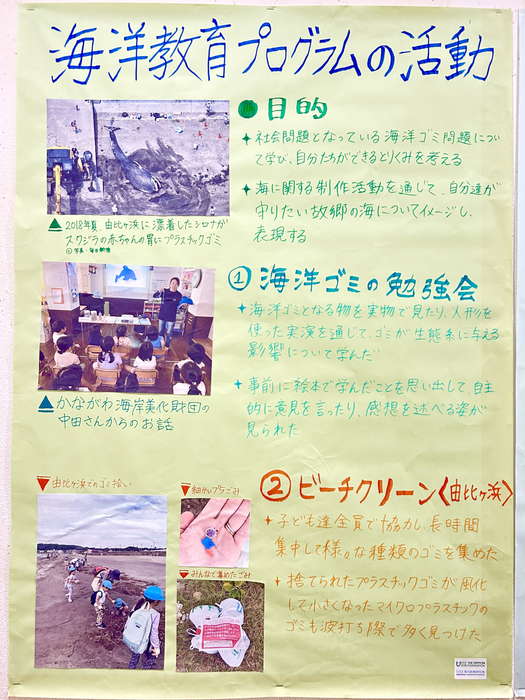

2. 外部講師による海洋ごみの学習会

場所:保育所のぞみ (25分)

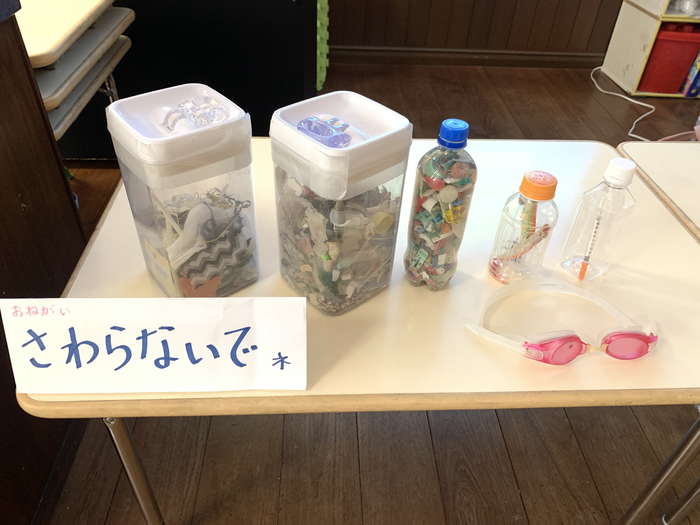

概要:講師は日本で唯一の 海岸美化専門団体に所属しビーチクリーン活動に携わっている中田さんに来ていただいた。学習会は、講師の方にお持ちいただいた海洋生物のぬいぐるみ・スライド・海洋ゴミのサンプルなどを使用しながら、未就学児向けの内容で海洋ごみに関する説明をした。学習への理解を深めるため子どもたちと活発に意見交換もおこなった。

3. ビーチクリーンと海の生き物観察

場所:鎌倉市由比ヶ浜海岸 (行き返り・準備時間を含め3時間)

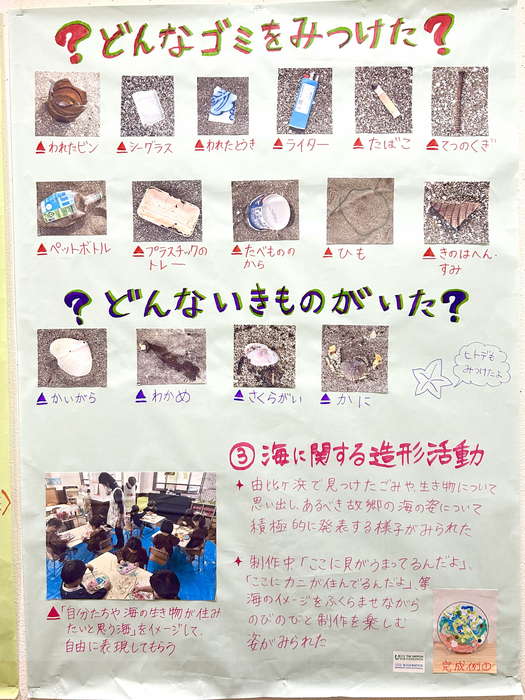

概要:子どもたちは軍手をつけ、大人はトングやゴミ袋などを用意し、徒歩で海岸へ向かった。実際に海岸を歩きながらビーチクリーン活動をおこなった。清掃活動と同時に、海で見つけた生き物を観察して写真を撮った。清掃後は、見つけたゴミを分別し写真に記録しながら、「この海の生き物たちは、海のゴミが増えたらどうなるかな?」と子ども達に考えてもらった。清掃後は、2018年に由比ガ浜にシロナガスクジラの赤ちゃんが打ち上げられ、胃の中からプラスチックゴミが発見されたことを写真で伝えた。そして、由比ヶ浜だけでなく海全体にプラスチックごみがあることを伝えた。その後、講師がゴミや海で見つけた生物の写真及びこれまでの活動の様子を園内に掲示し、後に子どもたちが保育園の図鑑などでも調べ学びを深められるようにした。

教材:海洋生物や海洋ゴミ、その写真、図鑑

4. 臨床美術を用いて海をモチーフにした制作活動

場所;保育所のぞみ (1時間半程度)

プログラム: 臨床美術の「シープレート」

概要:海洋ごみや海の生き物について実際に触れて学んだことを振り返り、海のイメージを喚起するような画像を用いて導入をおこなった。具体的には、由比ヶ浜で見た海洋ゴミや海の生物たちの体験に触れながら「お魚さんたちはどんな海にすみたいかな?」「みんなはどんな海でくらしたい?」と問いかけ、自由にイメージを広げてもらった。今回は臨床美術のプログラムで海をテーマとした「シープレート」を実施した。制作中は様々な素材に触れながら、子どもたちが感じたことや守りたい海の姿について表現してもらった。作品は園内に展示し、保護者に子どもたちが感じたこと・学んだことを共有した。

教材:海の画像、シープレートの材料