東京 公立 単元開発 2024年度

東大和市立第三中学校

「藻類とアート」をテーマに教科カリキュラムに組込んだ海洋教育の単元開発 ~GIGAスクール構想下で進めるオンライン授業による海洋教育プログラムの教員研修システムの構築~

実施単元

1. モデル教材を使った節足動物(海洋生物含む)の分類と生物多様性の学習[第1学年](理科)

2. イカの解剖による無脊椎動物の理解と漁業、食材としての利用を学ぶ[第2学年](理科)

3. 藻類(海藻)による放射能濃縮作用を使った食物連鎖・生態系・環境の学び[第3学年](理科)

4. マイクロプラスチックの問題に関する学びと身近な河川に含まれるマイクロプラスチックの観察[第3学年](理科)

取り組みの概要

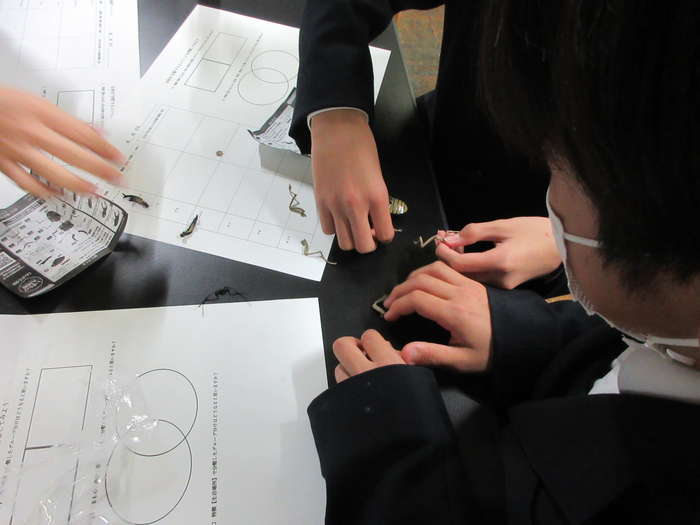

1. モデル教材を使った節足動物(海洋生物含む)の分類と生物多様性の学習

中学1年生の理科の「生物のからだの共通点と相違点」の単元において、海に生息するカニやエビを含め、節足動物の分類の授業を行った。多くの種類の節足動物の実物を授業内で触れることは難しいため、モデル教材を用いた観察の授業を行った。カニやエビを含めることで、生徒の海への関心が強まった。また、モデル教材をペアで組み立てることで、協力がうまれ、協同的な学びとなる効果も得られた。

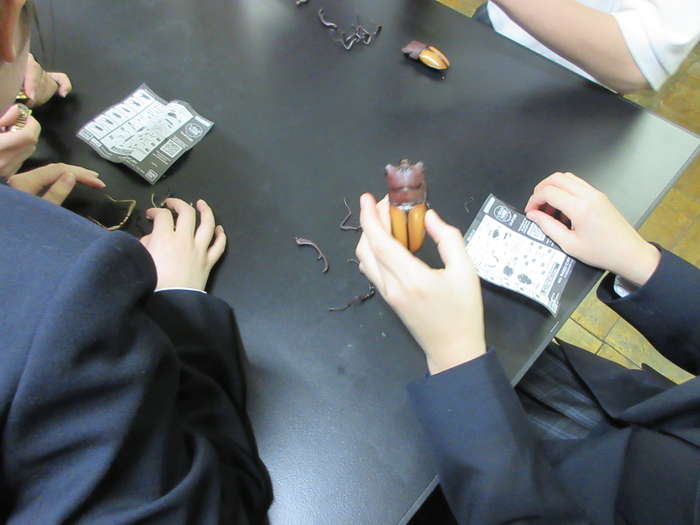

2. イカの解剖による無脊椎動物の理解と漁業、食材としての利用を学ぶ

職員と保護者がインタープリターとして授業に参加するために、専門家による、オンライン型の教職員研修を実施した。また、生徒に対して、専門家によるオンライン型授業を行うとともに、イカの解剖実習を行った。この解剖実習では、研修を受けた教員・保護者がインタープリターとして参加することで、生徒が1人1杯のイカを安全に解剖する授業が展開できた。また、保護者にも協力していただいたこともあり、地域として継続が可能な研修教材となった。

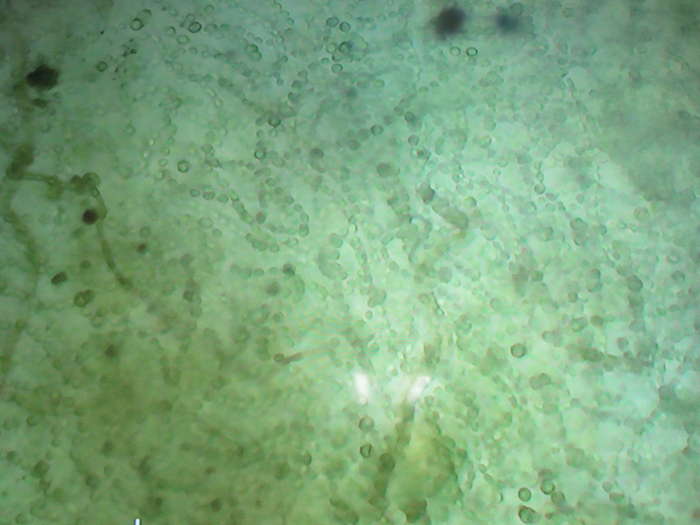

3. 藻類(海藻)による放射能濃縮作用を使った食物連鎖・生態系・環境の学び

中学3年生理科の「科学技術と人間」の単元において、放射線の利用と課題について学習した。放射線の藻類(イシクラゲ)が放射能を吸収するはたらきがあることから、福島第一原発事故の問題解決につながることを学んだ。同時に、中学校の実験室でも可能なイシクラゲの観察を行った。

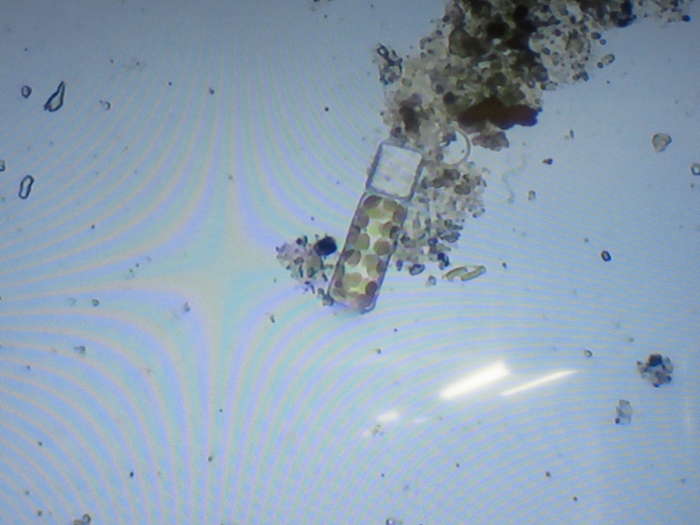

4. マイクロプラスチックの問題に関する学びと身近な河川に含まれるマイクロプラスチックの観察

中学3年生理科の「様々な物質とその利用について」と「自然環境の保全と科学技術の利用について」の単元において、海でのマイクロプラスチックの問題、マイクロプラスチックとは何かについて学習した。また、身近な河川に含まれるマイクロプラスチックの観察を行った。当初申請には記載していない活動であるが、海洋に関する学びであったため報告する。