東京 公立 単元開発 2024年度

板橋区立中根橋小学校

海洋汚染ってナ二?海洋汚染は人間に関係あるの?

実施単元

1. 海が汚れると何が起きるの?(エコポリスと学ぶ)[5年](総合)

2. 海の漂着物から学ぶSDGs(ビーチコーミング)[5年](総合)

3. 家庭から出るプラスチックごみを使って海の生き物をつくる[5年](図工)

取り組みの概要

1.海が汚れると何が起きるの?

板橋区立エコポリスセンターの方々から、お話を伺う。

○海に打ち上げられている物を画像で見せてもらう。

木の実、流木、魚の死骸、貝殻など。自然物が川から流れ着いたり、海の生き物が打ち上げられたりすることを知る。

一方で、いろいろな人口物の画像も見る。ガラス、船の浮き、プラスチックなどのゴミ。人工物は、分解されずずっと残ってしまう。

○捨てられたプラスチックが生き物たちの及ぼす害について。

画像を通して、体に巻き付いてしまって変形してしまった亀の甲羅やプラスチックでできたリング状のゴミが、アザラシの口にはまってしまっている画像等見る。海洋汚染について、自分たちで詳しく調べたくなるように、概要を話してくださった。(生物濃縮等)

○私たちにできることは、なんだろう?

・ごみになるものを増やさない。・ゴミをポイ捨てしない。拾う。

・資源ゴミとして、リサイクルする。リユースの事例を紹介。プラスチックを再利用したもの。海洋プラスチックを使った商品。

○次回、ビーチコーイングへの期待感をもたせるために海で拾ってきた物クイズ

タカラガイ、馬の骨、ムラサキウニ、コウイカの甲、フジツボ等、本物を持ってきてくださり、直接触って感じ取ることができた。

次回、ビーチコーミングでは、打ち上げられた物の自然物の形や色の面白さを見付けて触って味わうとともに、人工物のゴミの打ち上げられている現実も目の当たりにして、自分事として考えることができるとよい。

2.海の漂着物から学ぶSDGs(ビーチコーミング)

○活動日程 6月13日(木)

7:45 バス出発→首都高速道路

10:00千葉県大房岬自然公園

10:30活動班ごとにビーチコーミング

11:30ふり返り

12:00公園内で弁当昼食

13:00バス発

15:30帰校

○めあて

・各班で様々な漂着物を拾い、その漂着物に関する疑問を持とう。

・漂着物や説明を聞いて、分かったことを記録しよう。

○体験の様子

・様々な形や色の貝殻を見付けて、よく観察していた。

・シーグラスを見付け、その綺麗さにたくさん集めようとしている児童がいた。

・前回のエコポリスセンターの方のお話に出てきた、ヘビガイやフジツボ、ウニのこうらを実際に見付けた児童がいて、喜んでいた。

・実際にプラスチックが小さくなった破片を見付けた。

・日本語ではない、言葉がかかれている漂着物を拾った。

・流木、くるみなどの自然物を拾った。

・ヤドカリを見付け、手に取って眺めて喜んでいた。

○ふり返り

大房岬自然の家のスタッフの方から、お話を伺う。

班ごとに、拾った物を紹介し合った。その中で、外国から流れ着いたゴミについて、海流の話を聞き、ぐるりとアメリカの方までまわって流れ付いてきた可能性もあることを知る。

流木やくるみなどの漂着物から、川から流れ着いて来たことを知る。

プラスチックが破片になったものから、プラスチックはなくなるのではなく、小さな破片としてずっと残っていくことを知る。海の生き物たちがそれを飲み込んでしまい、またその生き物たちを人間が食べることを知る。まだどんな害があるのかは、はっきりと解明されていないことを聞く。

海の生き物たちが、漂うプラスチックを食べてしまうことを、ウミガメの画像から知る。解剖した腹の中から大量のプラスチックが出てくることを見る。

プラスチック素材が悪いのか?すべて紙で食べ物など包むとどうなるか?どのようにしていくことが大事なのか。。。難しい問題であり、答えがすぐにでるものではない。自分で調べ、考え続けてほしいとのお話があった。

3.家庭から出るプラスチックごみを使って海の生き物をつくる

海洋プラスチックの問題を聞いて、実際に海辺で見た後の活動。

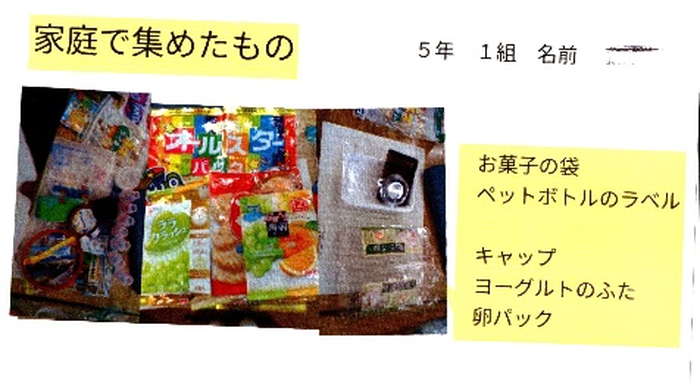

〇実際に自分の家のプラスチックごみを集めて、持ってくる活動。

自分の生活から出るプラスチックごみは、どんな物があるのか、意識するために、保護者にも協力いただき、家庭でプラスチックごみを集めてくる。

〇自分で持ってきたプラスチックごみをカメラで撮り、どんなごみがあるのかを書いて提出する。

プラスチックごみとは、どういうものなのかを、再認識させる。同時に、扱っている中で、そのごみの色合いや、つや感、模様など、気付かせ、どれを使ってどのようにしたいか想像が膨らむことを狙いとしている。

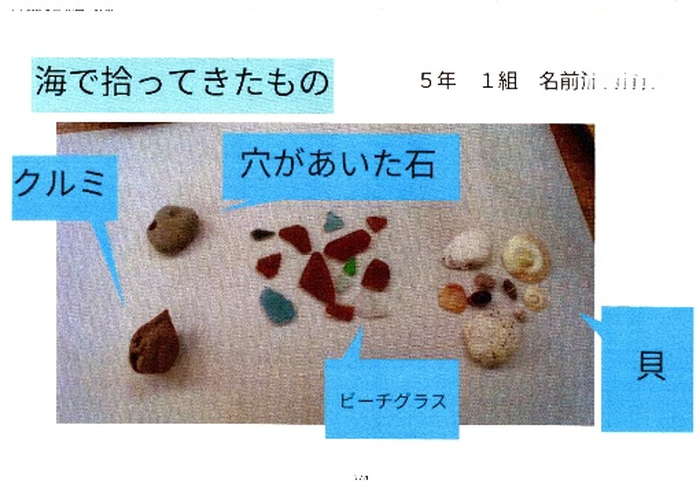

〇海で拾ってきたものをカメラに撮り、何を拾ったのか書いて提出する。事前に出前授業で聞いていた、海で拾える自然物などもあり、貝殻の種類も教えてもらったものが拾えた児童もいた。木の実や流木など、川から流れつくものを拾うこともできた。また、プラスチックごみも、とても細かくなっているものや、外国の言葉が書いてあるものなども見付けた。それらも、写真撮って、何が漂着したのかを振り返ることがねらい。

〇臨床美術協会 芸術造形研究所が開発した題材の「海はともだち」を製作する。

1.段ボール板に和紙を貼り、海の様子をつくる。

2.生き物の形をオイルパステルでかく。

3.自分で集めたプラスチックごみで、スティックのりを使って、生き物の形に貼っていく。

4.立体感のあるごみも、切って部分に使って貼る。

5.ポスカペン等で、模様などの表情をかき加える。

6.オイルパステルで、生き物の周りの海の様子を少しかき加える。

完成

〇作品が完成したら、生き物の名前をかき、作品カードを付ける。

〇作品をカメラで撮り、作品名をかき入れて、提出する。

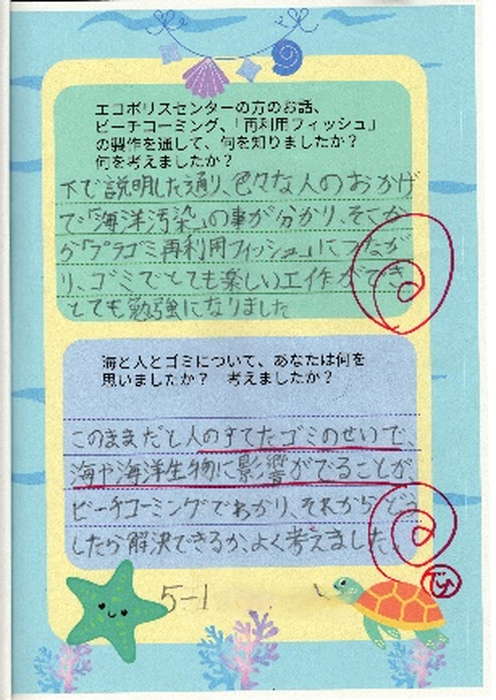

〇ふりかえりカードを書く。

ふりかえりカードには、2つの質問を入れた。

(1)エコポリスセンターの方のお話、ビーチコーミング、『再利用フィッシュ』の製作を通して、何を知りましたか?何を考えましたか?

(2)海と人とゴミについて、あなたは何を思いましたか?考えましたか?

〇作品を展示する。表紙、写真、振り返りを一まとめにした冊子も同時に展示して、製作の楽しさだけでなく、海と人とゴミについての意識を持つことを合わせて振り返らせる。