埼玉 公立 単元開発 2024年度

春日部市立南桜井小学校

海洋汚染ってナニ? 海・川ゴミアートから海洋汚染について考えよう

実施単元

1. 私たちにできること~学校のまわりの環境を守ろう~[5年](総合的な学習の時間)

取り組みの概要

大単元「私たちにできること~学校のまわりの環境を守ろう~」(対象学年:5年生 実施教科:総合的な学習の時間 )の中で単元を工夫しながら、大単元に迫っていく。以下、大単元に迫るための2つの取り組み(開発する単元)について概要を説明する。

単元名:「海なし県から川でつながる海洋マイクロプラスチック汚染を考える」2 時間

単元名:「海ゴミを使って魚を描く」 2 時間

授業内容:

人間は海から生まれたと言われている。その海が汚染され私達人類にも大きな影響がでている今、海洋汚染により人類だけでなく、あらゆる海の生物に様々な悪影響が出ていることは知られている。今回の学習は様々な海洋汚染の要因の中でもプラスチックやビニールゴミに焦点を当て、知識だけでなく、得た知識(input)をもとにプラスチックやビニールを使ったアート作品を制作(output)することで、次世代を担う子どもたちが海洋汚染をより身近のものとして受け止め、生活の中に活かせるようにすることを目的としている。

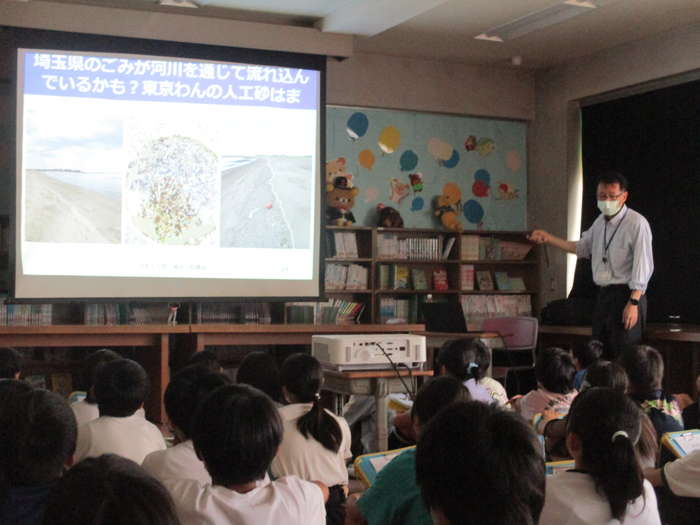

「海なし県から川でつながる海洋マイクロプラスチック汚染を考える」の授業では、埼玉県環境科学国際センター水環境担当者を招聘して、子どもたちに基本的な知識を習得するための授業を行う。また、知識を得るだけにとどまらず、どうしたら海を守ることが出来るかを子どもたちが能動的に考えることが出来るような学習を展開する。その際に、身近にある河川のゴミが海洋汚染につながることも伝えていく。海洋汚染のことを学んだ後は、感じたことをアート作品に落とし込み、具現化することで学びがより深まることが期待できる。

「海ゴミを使って魚を描く」の授業では海洋汚染の要因の一つである、プラスチックやビニールゴミを絵の具代わりに使って、海の生物を描くプログラム「海はともだち」を実施する。実施プログラム「海はともだち」は特定非営利活動法人・日本臨床美術協会(以下協会)から提供を受けた。作品制作に必要なプラスチックやビニールは、学区内にある河川や海のごみ拾い活動を通して集めたゴミや、家庭から出るプラスチックごみを子どもたちが持って来た。河川のごみはやがて海へ流れつくことを意識しながら、拾ったごみや自分の家のゴミを持参することで、プラスチックやビニールゴミに対する意識をより高める効果が期待できる。また、海で拾ったプラスチックごみを見せ、身近な河川に落ちていたごみと同じであることから、身近なゴミと海洋を関連させて考えられるようにした。ベースとなる段ボールも子供たちが安全に持って来られるよう、カバンに入るサイズで準備を進めた。

【作品制作行程】

(1)ベースとなる段ボールに和紙をスティックのりで貼り、下地を作る。

(2)資料画像を見ていろいろな海洋生物の形や色があることを知り、自分が描く生物をイメージする。

(3)段ボールに描きたい生物の大体の形を線描する。(正確なかたちを描く必要はない・オイルパステル使用)

(4)描いた形にプラスチックやビニールをスティックのりで貼りながら着彩する。

(5)プラスチックやビニールで色付けの後オイルパステルで細部を描く。

(6)出来上がった作品を壁などに貼り、子どもたち全員で作品を鑑賞して作品の良いところを話し合う。

このことを通して子どもたちに自己肯定感の創出と意欲の向上が期待できる。完成した作品は2024年度の東京クリエイティブサロンと連携し都内各地の公共スペースで展示を計画。実際に海のことを考え、触れ、学び・つくるという強いクリエイティブ体験を創出する。