茨城 公立 単元開発 2024年度

潮来市立延方小学校

教育課程と関連づけた海洋教育の実践 ~教室でできる体験型単元の開発~

実施単元

1.煮干しの内臓物の観察[5・6年生](理科)

2.貝合わせ製作[4・5・6年生](理科)

3.チリメンモンスターを探せ[5・6年生](理科)

取り組みの概要

本校での目的は、理科教科書の学習内容から貴財団の趣旨(海の親しむ、海を知る、海を守る、海を利用する)に合致した体験学習の開発・実践である。次に実践した単元ごとに目的、具体的な学習の姿と学習の高まりの順に記載する。また、それら詳細は学習内容報告書に記す。

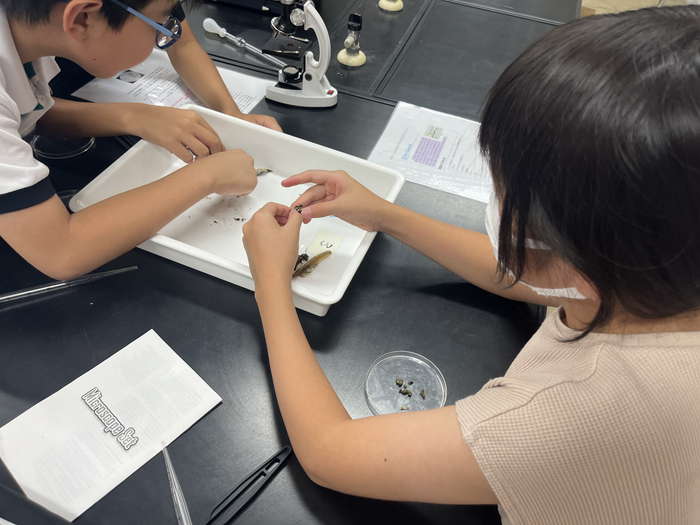

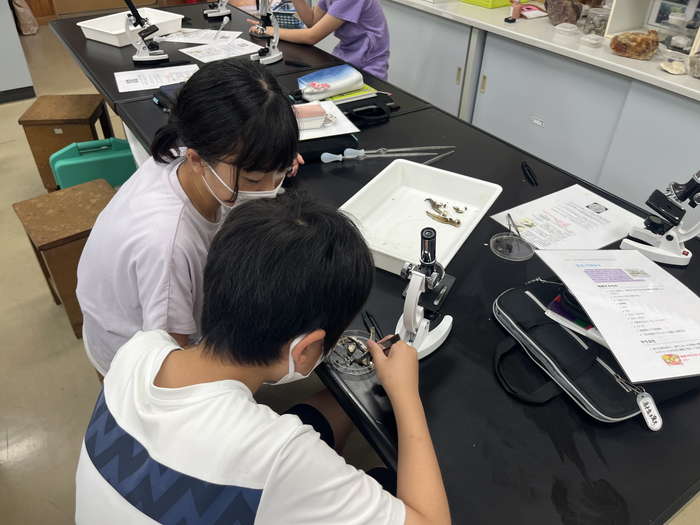

1.煮干しの内臓物の観察

(1)目的

5年生、「魚のたんじょう」のメダカの食べ物の発展的な学習として実施した。教科書での学習内容はメダカの食べ物が水中の微生物であることを確かめるために池の中の微生物を顕微鏡観察する。しかし、それらをメダカが食べているという確認はしていない。そこで、煮干しを活用し、その内臓物の顕微鏡観察することで小魚が何を食べているかの確認を目的とした。

(2)具体的な学習の姿と学習の高まり

煮干しを見たことはあるが、中を開いた経験がある子供はいなかった。茹でて柔らかくした煮干しを指やピンセットで解剖し、胃を取り出すところから驚きがあった。また、1人1台の顕微鏡観察によって全員が内臓物の微生物を見ることができた。

2.貝合わせ製作

(1)目的

茨城県独自な原子力教育の発展学習として実施した。地球温暖化による海水面上昇が鹿島灘の砂浜減少となっている。それらの動機づけのためにハマグリの貝合わせ製作を実施した。平安時代からの遊具製作を通して鹿島灘の特産品であるハマグリの漁獲高が減少していること、地球温暖化による海水面上昇の危機について実感を伴った理解を図ることを目的とした。

(2)具体的な学習の姿と学習の高まり

児童の誰一人として貝合わせを理解していなかった。すなわち、見たことも聞いたこともないものであった。そのため、貝合わせのルールから新鮮な思いで理解した。体験活動自体も「はれの日」にあった絵柄を貝殻の内側に描くことであったので、最後まで興味関心を維持しながら作業することができた。

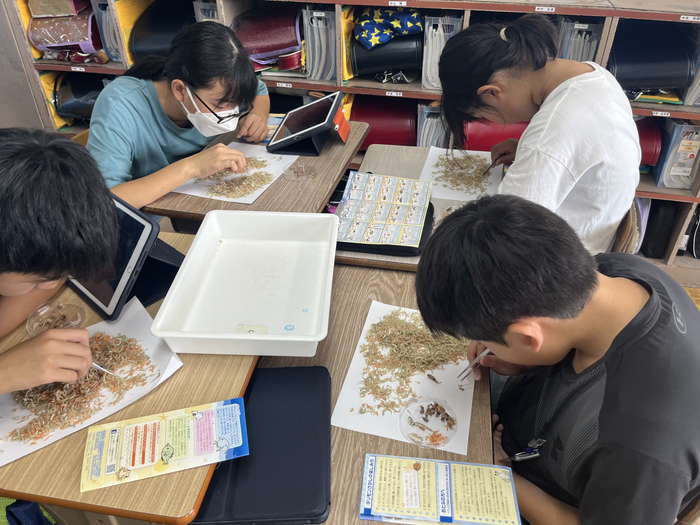

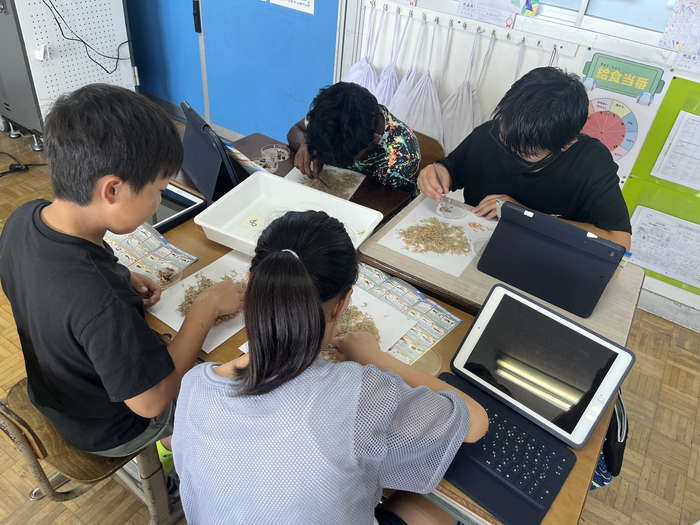

3.チリメンモンスターを探せ

(1)目的

5年生では「小魚の食べ物」、6年生では「食物連鎖」の発展的な学習としてチリメンモンスターを取り入れた。チリメンモンスターを探す体験活動を取り入れることにより、大型魚類の食べ物となる小動物の理解を育むことを目的とした。

(2)具体的な学習の姿と学習のたかまり

動物性プランクトンの名前は知っていても、具体物の観察は初めての体験であった。パンフレットやインターネットの検索結果から未知の生き物の探索は児童の興味関心を高めた。