青森 私立 単元開発 2024年度

青森山田中学高等学校

私たちは青森の海洋の小先生。地域の人と園児たちに海の大切さを知らせ隊!

実施単元

1.生物と環境[3学年](理科)

2.自然環境の保全と科学技術の利用[3学年](理科)

取り組みの概要

1.海洋生物観察・採集のフィールドワーク(生物と環境)

【実践】

生物と環境の生態系と生産者、消費者、分解者の関連について学習を終えた後、図鑑や、検索エンジンなどを活用し、陸奥湾の潮だまりに生息する海洋生物について調べ、潮だまりの生態系について観察する観点を決めるとともに、出前水族館で幼稚園児に見せると、ア)園児が海について興味を持てる生物、イ)園児が海の大切さを分かることができる生物について考え、話し合いしたことをもとにフィールドワークを行う。

【生徒の変容】

潮だまりの生物について事前学習を行うことで浅虫海岸の干潮時の生物の食物連鎖や環境形成作用について目的をもってフィールドワークを行うことができた。また、フィールドワークを行う中で管足の動きや形が面白いキタムラサキウニ・バフンウニ・イトマキヒトデ・マナマコなどの棘皮動物や実際に触れたり、釣りなどができるヤドカリ・イソガニなどの甲殻類、触るのがあまり怖くない巻貝、観察や触れても弱りにくいドロメなどの小さい魚などを採集したり観察するなど、自分たちの観察学習を行いながら幼稚園児の相手意識に立って採集を行う姿が見られた。

2.幼稚園への出前水族館と出前講座の実践を行う(生物と環境)

【実践】

(1)フィールドワークで採集してきた生物を水槽で飼育しながら生態についてさらに調べ学習を行い、ア)水槽やタッチ水槽での見せ方について考えたり話し合う、イ)海洋プラスチックの問題やごみの問題を考えられるパフォーマンスや生物たちについて関心が持てるクイズを話し合って決める。

(2)実際に園児に「山田うみのわくわくすいぞくかん」を開催し、園児たちが楽しみながらア)園児たちが海や海の生き物に興味を持つ、イ)海のごみなど環境問題について関心を持ってもらい、ごみなどを捨てないようにしていくことの大切さを理解することを目標に出前水族館を開催する。

【生徒の変容】

(1)飼育を行う中で食物連鎖を調べイトマキヒトデやウニが海藻や貝などを捕食する様子の観察を行うことから、ア)水槽での見せ方を透明な観察用水槽に入れて管足を見せ、棘皮動物の口を観察させることで関心を持たせること、イ)カニがサキイカを捕食することからサキイカで釣りをしてもらうことで海に関心を持ってもらうこと、ウ)石の下にドロメが隠れる性質があることからタッチ水槽と鑑賞用水槽の両方で見せること、エ)自分たちが調べ学習で得た海洋生物の生態や環境への作用などをクイズにして楽しみながら海のすばらしさを知ってもらおうとすることなど、相手意識が生まれることでさらに主体的に学習に取り組むことができていた。

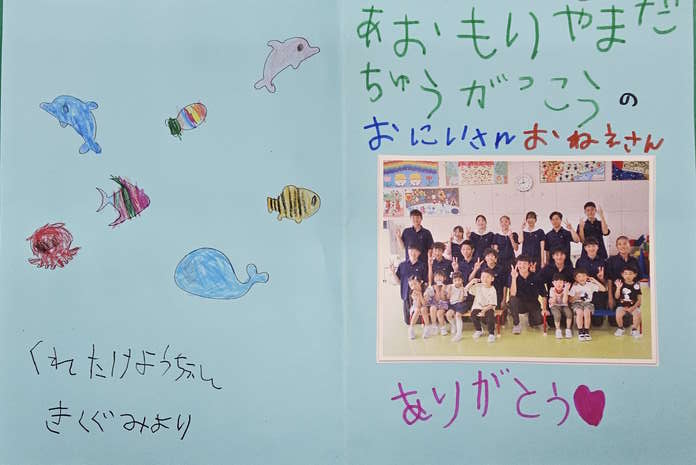

(2)当日の出前講座と出前水族館の実践では、ア)水槽などの生物の展示の準備においては海洋生物の生態を考えながら慎重に行うこと、イ)園児に分かる言葉について考え、説明をできるだけわかりやすくできるように工夫し、タッチ水槽で園児が生物に触れるときの注意や積極的に触れるために工夫したこと、ウ)事故やけがをしないようにするために調べ学習したことを活かし、1時間のふれあい水族館を通して海洋生物の不思議さや面白さを伝えることの楽しさと大切さを実感する学習ができていたことなどが見られた。また、園児の感想でも触る楽しさ、見る楽しさ、知る楽しさで海が大好きになったなどの感想や海を大切にしたいという感想が見られた。

また、この日の活動が読売新聞の記事と青森ケーブルテレビでの地元のニュースに取り上げられ、校内外から生徒に賞賛の言葉が寄せられた。

日本財団からの助成を受けて購入した持ち運び可能な水槽と運搬するための道具などが、アクアショップの方との打ち合わせで相談したとおりにうまくいき成功裏に終わることができた。

3.夏泊海岸のフィールドワークと地元漁協と漁師の方との交流(生物と環境・自然環境の保全と科学技術の利用)

【実践】

(1)夏泊海岸のフィールドワークを行い、地元漁協の漁師の方と対話的な学びを行い、キタムラサキウニの漁獲の仕方について自然を守りながら漁獲することや磯やけの原因について調べてきたことをもとに取材を行う。

(2)夏泊海岸のフィールドワークを行い、海岸の地形と海洋生物の関りや生態系について観察・採集を通して体験から学ぶ。

【生徒の変容】

(1)ウニの食物連鎖の兼ね合いで磯やけが進んでしまうことを調べ学習し、その原因や対策と海の環境に与える影響についても調べ学習を行ってから、夏泊海岸の大島で漁師の方にひざ詰めで対話する形での学習を行った。ウニの漁期が決まっていることや、漁業権の持つ意味など海の環境を守りながら海の恵みをとっていることを実体的に知ることで、自分たちも学習したことをもとに海の恵みを利用していくことが大切であることを理解できた。さらに漁師の方も生徒たちが生物を飼育・観察を通して考えていることを知るきっかけとなったなどの感想をいただき、生きた学習ができたと言える。

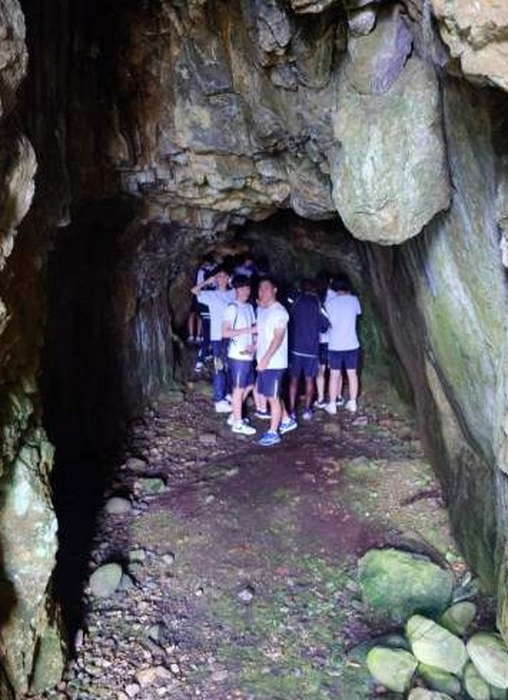

(2)夏泊海岸の地形とその地形に基づく生物の特徴については、生態系の学習の探求として調べ学習を行ったが資料が少ない為、実際にフィールドワークを行うことで砂浜と磯の違いや海食洞の生態系などを実際に観察することを通してその違いから生物の多様性について学ぶことができた。また、ウニだけがいて、海藻がまったくいない場所も現実に見て生態系のバランスが崩れる怖さも実体的に感じることができていた。

また、助成金を充てられる傷害保険の存在で心配なく活動ができることに感謝したい

4,幼稚園児への出前講座の実践を行う(自然環境の保全と科学技術の利用)

【実践】

これまでの海洋を通じて学んできたことをもとに、青森の海について、ア)海に関心を持つ、イ)海の生物について深く知ろうとする、ウ)海をきれいにしようとする、これら3つのことを幼稚園児に考え、知ってもらうために、何を準備し、どのような出前講座にするかを考え、全体で話し合って準備を行う。また、その目標を達成できるように出前講座を実践する。

【生徒の変容】

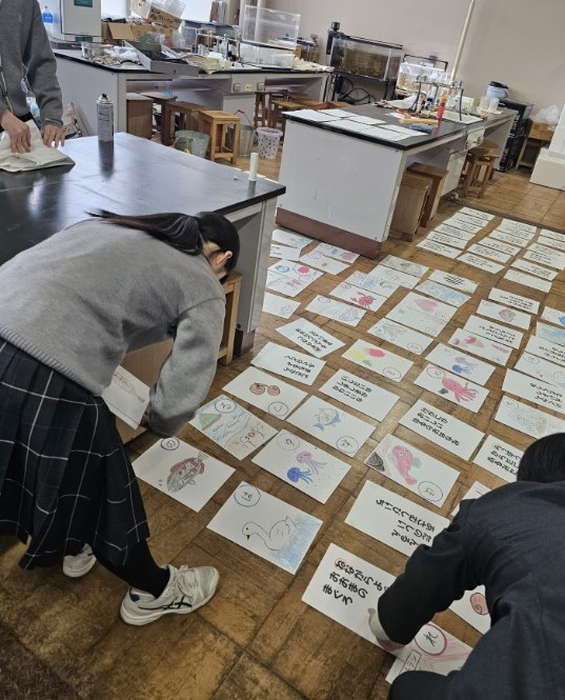

これまで学習してきた海洋生物の多様性やその特徴、また人間生活によって環境が破壊されたり生態系に影響が生じたりすること、それを保全していくためにはどのようなことが大切か、さらにどのように行動していくべきかについてまとめながら協働学習を行った。この中で話し合ったことをもとに、幼稚園児に出前講座で表現し伝える内容を考えた。生徒は園児の立場に立ち、学べてしかも楽しくできること、またその分かったことをもとに行動していく気持ちが出るようにするために、「あおもりのうみをまもろうかるた」を自分たちで遊びやすいA4サイズで作成し、一緒に遊ぶ活動や海の生き物についてのクイズを作り、全員に手作りのメダルをあげるうみのいきものクイズ大会を行った。さらに海のプラごみを海鳥や亀がたくさん食べて死んでしまうことや、やがては魚よりもプラごみの量が多くなってしまうことを寸劇にして、パフォーマンスを行うことに決めて準備を行い、当日は幼稚園児から分かったことを話してもらい、楽しく学べたことへの感謝などが出された。幼児という自分たちより小さい子供たちの相手意識に立って伝えるためには、自分たちが詳しく中身をつかみ、どのように自然を保全しながら人間生活を送る必要があるのか自分で判断しなければ伝えることができないことをつかむことができた。

この様子は読売新聞の取材を受け、先生方からの称賛を得ている

5.専門家から海の環境保全の大切さを学ぶ(自然環境の保全と科学技術の利用)

【実践】

これまで学習してきた海洋という環境をプラスチックのごみによる海洋汚染や乱獲などの問題点からどのようにしていくかについて、海流の動きやマイクロプラスチックがどのようにして生まれるのかなどのことを専門家の東京大学特任教授の道田豊先生に出前講座で教えてもらうことで、自分たちの考えを深めることができる。

【生徒の変容】

道田先生の話す内容の予習を行う中で、生徒が自分で疑問に感じることや課題として考えるべきことについてまとめさせてから道田先生の話に参加することによって、世界の海の面白さを知り、海流によるプラごみの深刻な現状やマイクロプラスチックのこれから起こりうる課題などに主体的に取り組み、活発に質問することにつながった。また、普段から海洋の環境を保全することや地球温暖化を防ぐことに小さなことでも自分が行動を起こすことの大切さについて考える大きな転機になった。

この活動においても日本財団の助成金を充てることで専門家の先生の貴重なお話に触れる機会を与えられるなど助成をいただいている日本財団に対して感謝したい。