北海道 公立 単元開発 2024年度

北海道標津高等学校

地域の自然・文化を活かしたグローカルな教科内探究活動の開発と地学協働による海洋教育の推進

実施単元

1. 地域の自然・文化からの教科内探究活動の開発[全学年](理科・家庭科)

2. 地学協働による海洋教育の推進~海洋保全・防災減災活動~[全学年](特別活動)

取り組みの概要

1 地域の自然・文化からの教科内探究活動の開発

(理科)

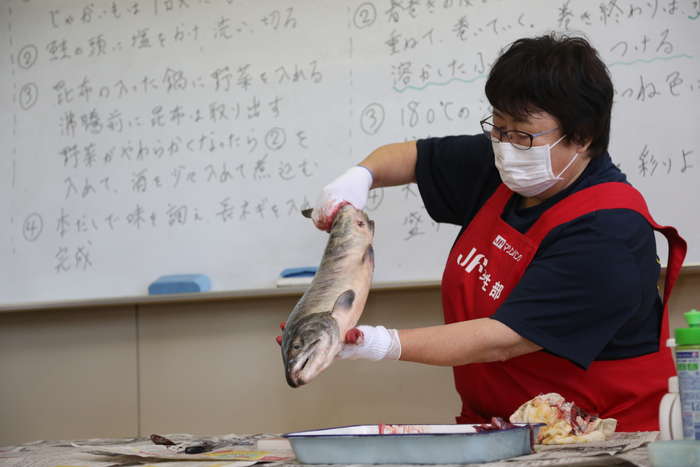

日本遺産「鮭の聖地」の学びを意識した単元を開発するために、季節に応じた海洋の学びを配列する。5月に学習する「干潟の生態系」では、アサリとアマモを通して生産力豊かな干潟からの体験と学習から知識を深める。6月の「藻場学習」では、干潟から藻場へ垂直方向への生態系の広がりを実感するとともにサケ稚魚の初期生育地としての藻場の重要性を理解する。さらに、サケ稚魚が成長する潮間帯について「潮間帯の生態系」として、生物間の相互作用を学び、さらに海洋外来種問題についても海洋環境の変化とともに理解する。9月以降は、標津町サーモン科学館との協働で「サケ学習」を展開する。サケの遡上時期に合わせた人工授精~解剖実習~産卵行動見学~発眼卵の飼育管理~稚魚の飼育管理~放流という一連の流れを学習し、地域の基幹産業である水産業への理解を深め、持続可能なサケ資源の管理について理解する。また、伝統的な魚食文化を学ぶために地域と連携した伝統食作りに取り組み、地域の価値を再認識する。厳冬期には、氷の下の生態系を学び閉ざされた氷の下に豊かな生態系が広がり、豊かな恵みをもたらすことを実感する。家庭科との教科横断的な取り組みも実践する。

(家庭科)

地域の食文化を中心に学習に取り組み、サケやホタテなど地域の食を伝承する単元を開発する。海からの恵みに加えて、自ら育てた野菜や地域の重要な産業である酪農を生かした乳製品を取り入れ、さまざまな料理に取り組む。また、干潟の生態系において、アサリから食の学びを深め、実際に潮干狩りを体験することで干潟の生態系サービスを学ぶとともに、稚魚の成育の場であることを理解する。食からの日本遺産「鮭の聖地」の物語を意識した単元を教科横断的に開発する。

2 地学協働による海洋教育の推進~海洋保全・防災減災活動~

(海洋保全)

海の学びを体系的に学んだ生徒による自治活動として、「知床ゴミゼロ運動」を生徒会で取り組む。海洋ゴミ問題をテーマに身近にできる活動を生徒たちの自主的な活動として実践する。生徒の自治活動から海洋への興味関心を高め、海洋リテラシーを高めることで探究活動への一助を養う取り組みである。本活動を通して、生徒の海洋環境への興味関心の高まりが実感できる。

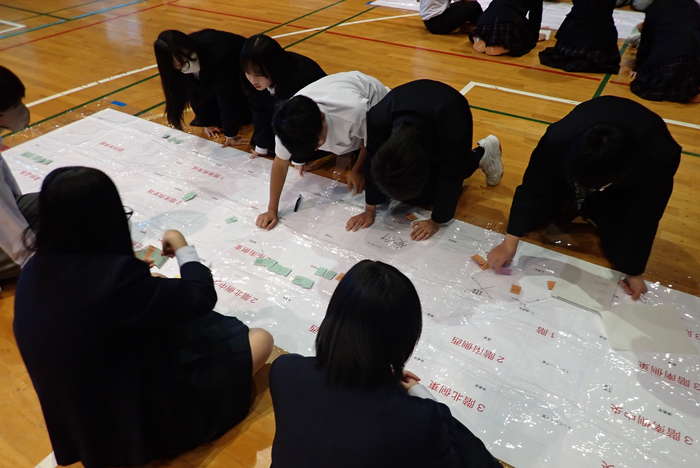

(防災減災活動)

地域の自然環境を学び、起こりうる自然災害を想定し、地震・津波等の知識を得た高校生が地域のこども園~小学校~中学校へ出前授業として地域へ伝える活動である。本校では、この学びを「地域循環型防災教育」として、町役場と連携し実践し、町報等を通して町民へ発信している。海洋からの生態系サービスを学習した生徒から海洋がもたらす脅威を伝えることでさらに学習効果が高まる活動である。