佐賀 教育委員会 地域展開 2024年度

玄海町教育委員会

九州・海と夢のプロジェクト

活動参加校

教育委員会の取り組みの概要

ふるさと教育「九州・海と夢のプロジェクト」の実現を目指し、玄海みらい学園や関係学校の児童生徒、職員及び玄海町民に海に親しむ素晴らしさを伝える事業を再スタートする。

(1)故郷玄海町の海の学びを体系化する。「令和5年度玄海みらい学園海洋教育カレンダー」を基にして、実際に授業活動を行う中で、カリキュラムを見直し、修正を行っていく。

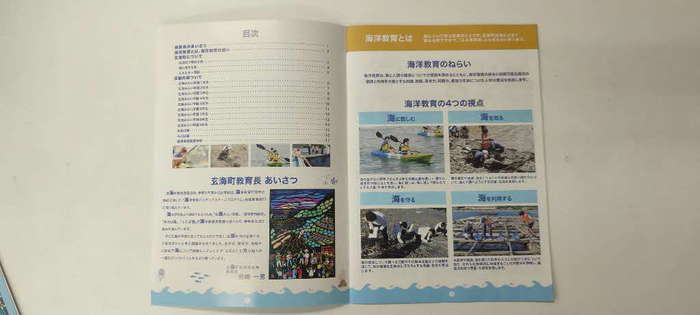

海洋教育の4つの視点「海に親しむ」「海を知る」「海を守る」「海を利用する」に基づき、玄海みらい学園の授業の中で、学年ごとに体験活動を行い、海に親しむ・海を守る意識づくりをすることができた。

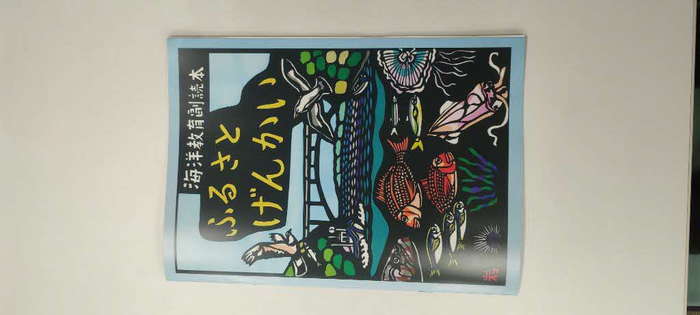

また、町内の海洋教育スクールプログラム参加校である唐津青翔高等学校、玄海みらい学園、玄海町保育所あおば園、玄海町保育所ふたば園の活動記録である海洋教育副読本「ふるさと げんかい」を作成して、町内すべての方々に配布して海洋教育の推進を図ることができた。

(2)唐津地区を始めとして、九州内の海洋教育先進校等と交流を行う。

・博多海の会議の開催

博多海の会議を開催することで、九州各地の海洋教育推進校の校長先生、教育委員会関係者と取り組みについて情報を共有し、交流を得ることができた。

・与論町教育委員会視察

地域展開部門で先進的に海洋教育を進める与論町教育委員会を訪問し、地域と地域の人が一体となり海洋教育を進める明確な方針と体制づくりを学んだ。

(3)大牟田市の海洋教育推進校(天領小学校・みなと小学校・天の原小学校)、奄美大島にある奄美市立赤木名小学校と連携関係を強化する。大牟田市の小学校1校に、実際に玄海町に来校いただき交流を深める。

・海洋教育玄海子どもサミットの開催

唐津市立呼子小学校、唐津市立東唐津小学校、大牟田市立みなと小学校の児童に玄海町に来ていただき、また、奄美市立赤木名小学校、台湾の鼻頭小学校の児童にはオンラインによる参加をしていただき、交流を深めるために、2025年1月31日に海洋教育玄海サミットを開催した。

海洋教育パイオニアスクールプログラム実践校が一堂に会し、これまでの学習の成果を報告しあうことで、自校や他校の「ふるさとの里山里海」について理解を深め、今後の学習に活かすとともに交流を広げることができた。

・台湾鼻頭小学校とのオンライン交流会

鼻頭小学校の全校児童と玄海みらい学園の5,6年生とでオンラインでの海洋教育の取組みの発表を実施した。

海洋教育を推進している、台湾鼻頭小学校と玄海みらい学園の児童が顔を合わせ交流することで、海を越えて文化交流をすすめ、海洋教育を通して海洋環境をより深く理解し、海や地球を愛する気持ちを育んでいくことを目的としている。

(4)社会教育において「寿教室(町内年配者の学習講座)」や「玄海っ子教室(年少の子どもたち向けの講座)」で海洋教育・海にちなんだ歌と関連あるテーマのうちいずれかで研修を行う。

・「寿教室(高齢者の学習講座)」では、「玄海町の自然と海洋教育」のテーマで教育長による講演を行った。

・玄海っ子教室(年少の子どもたち向け)のなかで「釣り堀体験」実施し、郷土の魚を知り、生きた魚を体験する活動を行った。

(5)秋に開催される役場の主管事業「玄海町産業文化祭」の展示部門で海洋教育の発表展示を行う。

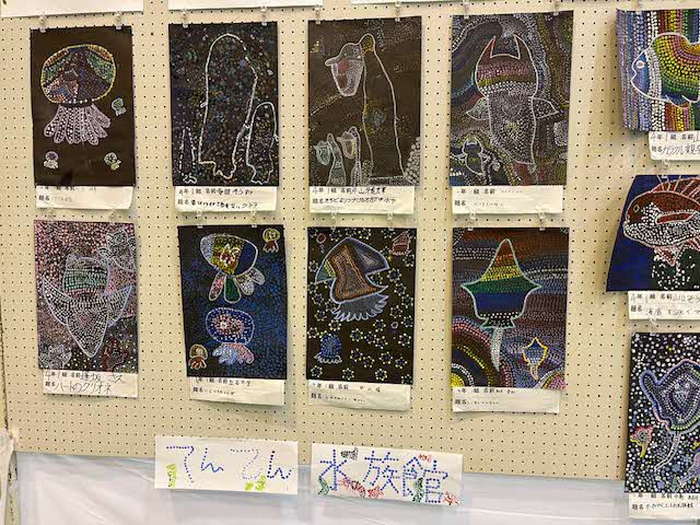

玄海町産業文化祭」では、玄海みらい学園4年生による海にまつわる図工(絵)や9年生による海洋生物調べ活動の展示を行った。

また、台湾新北市立鼻頭小学校長をはじめ15名の訪問団に玄海町産業文化祭を体験してもらい、玄海町の海と山の幸を含む産業と文化に触れてもらった。

(6)令和6年10月に佐賀県全体で実施される「国スポ2024」の玄海町実施競技「相撲」において海の関連を調査研究する。また、古くから進んでいる松浦地区相撲の歴史についても研究を行う。音楽面においては、「玄海」の名にちなんだ歌や唐津・玄海地区に伝わる民謡・子守歌等の中から海に関係のあるものについて、また、すでに閉校した玄海町の小中学校も含めた効果についても調査研究を行い、子どもたちにもふるさと学習の一環として教材化を目指していく。

町内出身の江戸時代の江戸相撲力士の調査の結果、化粧まわしと江戸までの巡業に関わる駄賃帳が見つかった。子どもたちのふるさと学習の一環となるよう「国スポ会場2024相撲競技」の会場である玄海町町民会館で展示を行った。

玄海町の絶景ポイントである「浜野浦の棚田」をデザインした切絵(教育長の作品)を、国スポで使用する弁当箱のふた、ポスター、タペストリーで使用し、来場者に玄海町の自然をアピールできた。

※努力項目について

参加校との海洋教育を通した学習環境を整え、連携を図っていくための1年間で、次年度以降の取り組みの強化のための地盤をつくることができたと考える。

玄海町保育所ふたば園

実施単元

1. 真鯛、カンパチ解体ショーの開催[全学年 0歳児クラス~5歳児クラス]

2. 海中展望塔での海中見学、遊覧船乗船による岩壁見学[5歳児クラス]

取り組みの概要

1.真鯛、カンパチ解体ショーの開催

・漁師の方の紹介 ・魚の紹介 ・子どもの遊戯『おさかな天国』・お魚解体ショー 部位やその機能(役割)を知らせていく。 給食で調理してもらい給食でいただく。

2.海中展望塔での海中見学、遊覧船乗船による岩壁見学

・海中展望塔で海の中を見る。潮の流れ、様々な魚や海藻、岩等を実際に見て感動したり、興味や関心を広げることができた。

・イカ丸(遊覧船)に乗船し、船から景色を見たり、潮風を感じ海の美しさ、楽しさ様々なことを体感することができた。

玄海みらい学園

実施単元

九州・海と夢のプロジェクト

取り組みの概要

◆1、2学年 「海に親しむ」

・ビーチコーミングで収集した流木や貝殻等を材料に作品作りを行った。(生活科、図画工作科の関連付け)

・砂浜で海の生き物を表したサンドアートに取り組んだ。砂や海水に触れるという直接的な体験を通して、海に親しむ心情を育んだ。(生活科、図画工作科の関連付け)

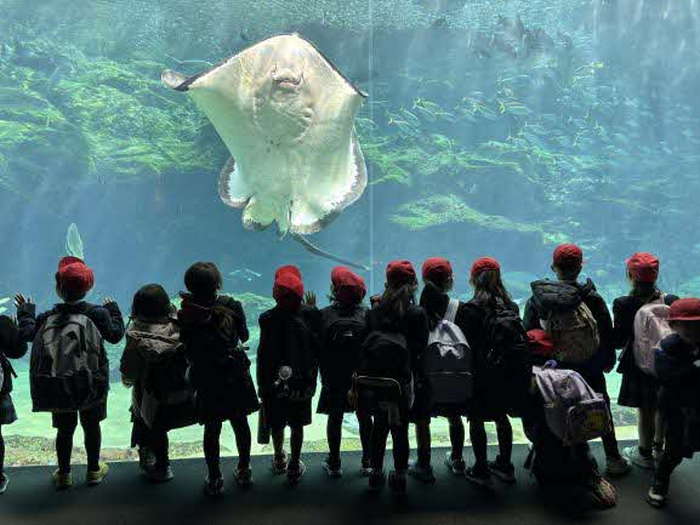

・1年生は佐世保市、2年生は福岡市とそれぞれで水族館に行き、そこで観察したことを基に絵日記や絵画に取り組んだ。(生活科、国語科、図工の関連付け)

◆3~5学年 「海を知る」

・3学年は、シーカヤックとヨットの体験を通して、海に親しむとともに波や風といった自然のエネルギーを体感した。(総合、理科の関連付け)

・3学年は、海の生き物や野鳥など「身近な生き物探し」を近くの海岸で行った。見つけたものを地図に書き込み「生き物マップ」を作った。(総合、社会科の関連付け)

・4学年は、養殖場や栽培漁業の施設見学を行った。また、玄界灘と有明海の生き物や環境の相違点や共通点を見つける学習を行った。(総合、社会科の関連付け)

・5学年は、玄海町の特産品を調べ、様々な品が海と直接的に間接的に関係していることを見いだした。(総合、社会科の関連付け)

◆6~9学年 「未来につなげる海からの学び」

・6学年は、玄海町の長所と課題点から「もっと住みよい玄海町」をテーマにアイディアの創出活動を行った。利便性と環境負荷など相反する問題をどう解決するかが学習の肝であった。(総合、社会科、理科、家庭科の関連付け)

・7学年は、玄海町の自然環境を保全するために「海の生き物チーム」「海辺の生き物チーム」「植物チーム」の3つに分かれ調査し、希少性や多様性について発信した。(総合、理科、社会科との関連付け)

・8学年は、「職業と海」をテーマとした。海上保安庁、運輸業、生産業など職業について調べた。またキッザニア福岡で地元では体験できない職業体験を行うことができた。活動を通して、あらゆる職業に「海」が関係していることに気付いた。

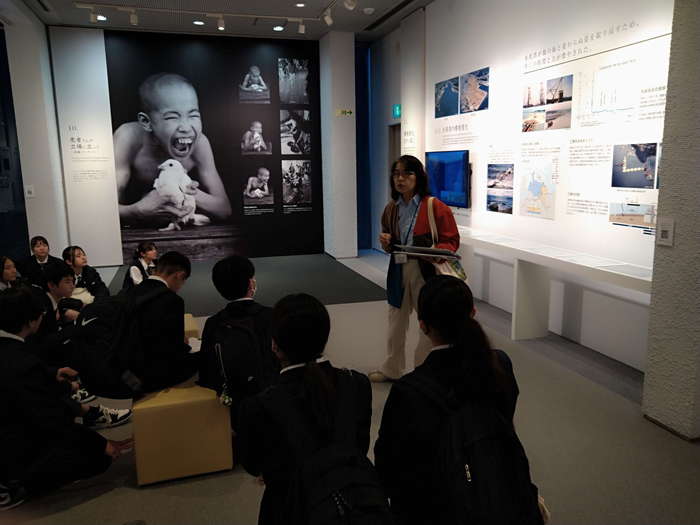

・9学年は、「海洋汚染から学ぶ」をテーマに水俣病について学習した。講師を招聘して、発生から現在までの流れを学んだ後、個々でさらに詳しく調べた。水俣市の資料館に行き、現地の方の講話を聴き、さらに学習を深化させた。

◆玄海町海洋サミットへの参加

・令和7年1月31日 玄海町町民ホールにて玄海町教育委員会が主催する「玄海町海洋サミット」が開催され、これに参加した。1学年から9学年までの取組の概要を5、6学年生の児童代表が発表した。

◆全国海の学び発表交流会2024への参加

・令和7年2月14日 オンラインにて参加。1学年から9学年までの取組の概要を5、6学年生の児童代表が発表した。

◆台湾 鼻頭小学校とのオンライン交流

・令和7年2月27日 5,6年児童と台湾の鼻頭小学校の全校児童とでオンライン交流会を行った。学校紹介や海洋教育の取組の紹介、学校生活についての質問など、様々な話題で親交を深めた。

佐賀県立唐津青翔高等学校

実施単元

1.アサリ復活プロジェクト[環境系列1~3年生](総合)

2.バードウォッチング[環境系列1~3年生](総合)

3.海洋プラスチックごみを考える[環境系列1~3年生](総合)

4.有浦川河川改修について考える[環境系列1~3年生](総合)

取り組みの概要

1.アサリ復活プロジェクト

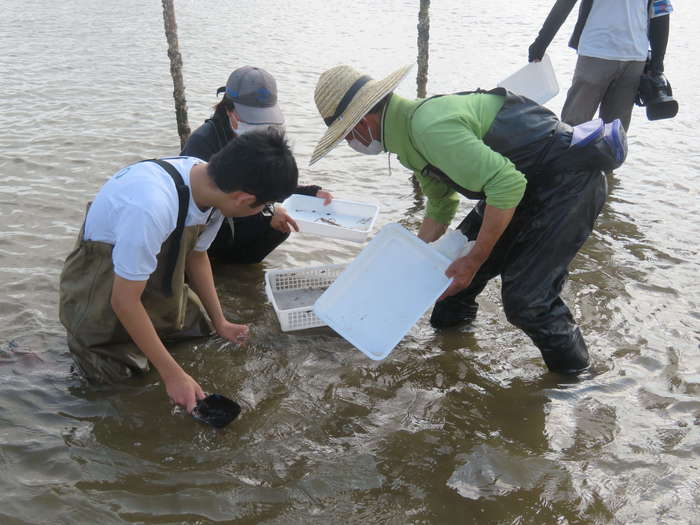

年間20トンものアサリが取れていた有浦川河口の復活を目指しています。

仮屋漁業協同組合や玄海町役場の水産専門員の方々の協力のもと、

(1)アサリの生息状況調査、(2)底質調査、(3)澪筋造成、(4)産卵床造成、(5)中間育苗実験を行いました。気象条件により一時的に稚貝が増加したこともありましたが、潮干狩りができるほどの復活には至りませんでした。

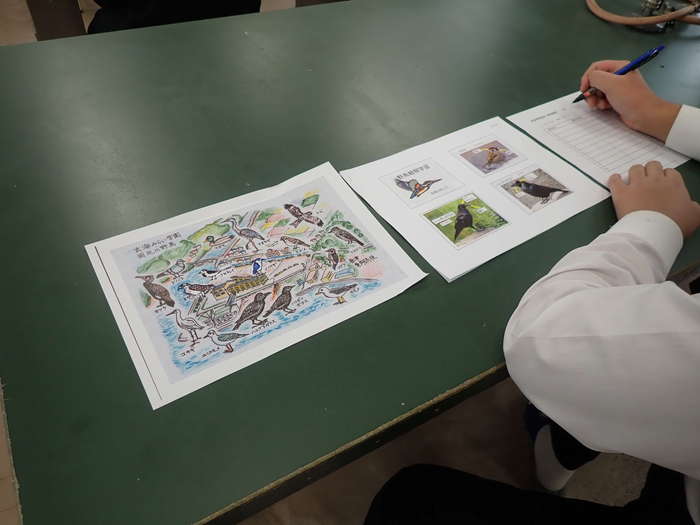

2.バードウォッチング

有浦川河口域で冬場にわたってくる野鳥の観察を行っています。

玄海町海洋教育推進協議会の会長でもある玄海町教育委員会の教育長と共に、唐津青翔高校や玄海みらい学園周辺を散策し、13種類前後の鳥を観察することができた。その後、鳥の生態的な特徴や修正、名前について学習し、河口域の生物多様性について考えました。

3.海洋プラスチックごみを考える

唐津青翔高校周辺や唐津市の大友海岸で、どのようなごみがあるか調べ、今後どのようにすればいいか考えます。

回収したごみは、ルートセンサス法により分類し、約50%は木片、次にプラスチックごみが多いことが分かりました。日本語、中国語、韓国語の表示を見ることで、海は繋がっており、国を超えた対策が必要だと感じました。

4.有浦川河川改修について考える

有浦川河口に棲む貴重さ生き物を観察することで、その環境のすばらしさに気づきます。

有浦川の汽水域には様々な生き物が生息しています。洪水対策のため河川改修が計画されていることから、「河川改修を考えるワークショップ」に参加して、いろんな方々の意見を聞いてきました。その後、有浦川の護岸を観察すると、石積みのある護岸には貴重な貝類が生息しており、絶滅危惧種の生物がいることも分かりました。河川改修では、貴重な生物と共存できるような対策が望まれます。