山口 教育委員会 地域展開 2024年度

周防大島町教育委員会

島っ子活躍応援事業

活動参加校

教育委員会の取り組みの概要

(1) 助成終了後の継続的な実施のための環境整備の状況

助成終了後も各校において継続的に活動していけるよう、各校の学校運営協議会で取組の紹介をし、理解や協力を求めた。また、各校のカリキュラムにおいて海洋教育の位置づけを明確にしながら実践を行った。

町内の地域協育ネットの会議において海洋教育の概要を説明し、今後の活動への協力を求めた。

町内にある諸団体(屋代島さとうみネットワーク、花木生産組合、海辺の会等)とも情報共有し、研修等での協力体制が整った。

(2) 学校間の連携推進状況

年3回の海洋教育推進協議会にて、年度初めの計画、年度途中の実施状況、1年間の成果と課題について情報共有した。

町主催の人材育成研修会や先進校の視察研修において、実践校の教員に参加してもらい、交流しながら情報共有をすることができた。

町主催のイベントに町内学校から多数の参加者があり、実践校に限らず、海洋環境について学ぶことができた。

(3) 参加校の合同発表会の開催内容

2月に参加校4校の合同発表会を集合型で開催した。各校の代表児童が1年間の取組をまとめ、15分程度で発表し、感想の交流を行った。

(4) 教員を対象とした海洋教育に関する研修の実施内容

町主催の海洋教育に関する人材育成研修会では、町周辺の海洋環境に関する研修を行ったり、先進地域への視察研修を行ったりした。洋上セミナーにおいては、船舶や海洋に関する町の歴史についての研修を行った。

(5) 副読本の作成状況や活用状況(必要に応じた改定の検討状況)

小学校副読本を現在作成中である。周防大島町の自然や文化、歴史を掲載しているので、今後は、海洋教育に特化したページを作成し、知識習得のページと知識活用(マネジメント能力育成)のページをリンクさせていく予定である。

※努力項目について

(1)海洋教育に関するイベントの開催(他地域の学校が参加・発表できるもの)

・海ごみゼロフェスタ、洋上セミナー、マリンフェスタを開催した。

(2)身近な人や地域、社会へのアクションにつながる海洋教育の実践

・海と山のつながりを意識し、花木生産組合と山の環境整備についての学習を行った。

(3)教育課程特例校・授業時数特例校(「海洋に関する教育の充実」の選択)の申請・継続

・特例校との情報共有をした。授業時数特例校の申請に向けて準備中である。

(4)地域の産業、経済、観光などと連携した取組

・道の駅での取組紹介や町内公民館でのパネル展示を行った。

(5)全国に向けた海洋教育の取り組みに関する情報発信

・今後、学校のホームページや広報誌で広く紹介していく。

【1年目】「知る」-周防大島の海に関する社会的事象の実態把握をし、事業ビジョンを明確にする。

(1)海洋環境の現状把握と課題設定

(2)周防大島町の資源の発掘(産業<水産業・農業>、民俗、歴史、観光など)

(3)海洋に関する教育活動や海洋環境保全に関する地域活動の把握と支援

(4)周防大島町版「海洋教育カリキュラム」の策定開始

(5)子どもの教育活動を支援する組織運営体制づくり(2年次に向けて)

【2年目】「つなげる」-空間軸(環境、生活、社会)と時間軸(過去・現在・未来)を視点に活動する。

(1)子どもの主体的活動によるSDGs(4、11、13、14、15)の取組支援

(2)小中高の連携、関係団体(大学・企業等)とのネットワークづくりと地域人材の育成

(3)コミュニティ・スクール(学校運営協議会)が中心となった組織運営体制の構築

(4)社会総がかりの取組をめざす広報活動と理解促進

(5)周防大島町版「海洋教育カリキュラム」の一部実施と検証(3年次から実施)

【3年目】「創る」-多様な人材の参画による地域ぐるみの活動の推進

(1)本事業の成果と課題の取りまとめと関係機関との共有

(2)海にかかわる地域資源を活用した、児童生徒の企画の実現

(3)学校地域連携カリキュラムの再構築(学校ごと)

(4)海洋資源の保全・活用に係る地域人材の確保

(5)学校・地域社会が連携した組織運営体制の稼働

↓次期周防大島町総合計画(令和8年度~)による取組継続

周防大島町立沖浦小学校

実施単元

1. 「海に親しむ」[全学年](総合的な学習の時間 等)

2. 「海を守る」[全学年](勤労生産・奉仕的行事 等)

取り組みの概要

単元1.「海に親しむ」

単元のねらい:ふるさとの海での様々な体験活動を通して、海に対する豊かな感性や海に対する関心を培い、海に親しみ、海に進んで関わろうとする児童を育む。

活動の概要

〇 海について知る学習

・「周防大島の海を知る」セミナーへの参加(3~6年)

・磯の生物観察(3・4年)

・海洋教育社会見学(全校)

〇 海に関わる体験活動

・カヌー(5年)

・着衣泳(全校)

・SUP(全校)

・水で走る船の工作(1・2年)

・実習船「すばる」乗船・操船(全校)

単元2.「海を守る」

単元のねらい:海の環境について調べる活動やその保全活動などの体験を通じて、海の環境保全に主体的に関わろうとする児童を育む。

活動の概要

〇 海を守る活動

・植樹活動(6年)

・海の清掃活動(全校)

〇 海の環境保全について知る学習

・施設見学(5・6年)

・大島商船高等専門学校による出前授業への参加(3~6年)

周防大島町立東和小学校

実施単元

1. 海を知り・守り・生かして、みんなの幸せにつなげよう[5年](総合)

2. SDGsの取組を広げよう[全校年](生活・総合・社会・特活)

取り組みの概要

【海を知り・守り・生かして、みんなの幸せにつなげよう(5年総合)】

<探究活動やボランティア活動の実践>

〇環境(身近な海洋問題の調査)-海ごみゼロ作戦、海藻や魚の調査(水中ドローン)、磯の生き物や海鳥調査、出前講座(大島商船)、

〇環境(海と山のつながり)-ニホンアワサンゴ調査、貝のえさ調べ、環境に優しい農園見学、清掃活動(落ち葉拾い)、植樹活動(ミモザ、スイセン)

<観光資源を知る巡検>

〇観光(身近な施設の調査)-道の駅、なぎさ水族館、地家室園地

〇観光(体験)-サップ、海水浴、磯探検

<環境や観光資源を生かす取組の創造『環観プロジェクト』>

〇環境保全-藻場の整備(マリンストーン設置、JFEの支援)、荒廃地再生(フィンガーライム、ミモザ植樹)、アマモ増殖計画(日本釣振興会の支援)、海藻増殖実験(エシカル・バンブーの支援)

〇観光振興-海ごみ再利用(シーグラスアートや貝殻アート)、海藻利用(海藻肥料作りと実験)、おしば標本作り、商品開発(海を題材としたガチャの開発や海に関する昔話の調査や昔話作り、よしもと興業や地元企業の支援)、子どもガイドの実施、東和フェスタの開催(海洋教育の発表)、交流活動(横浜市内小学校、カウアイ島内小学校)、フラダンス学習、モニュメント設置計画立案

<海洋教育のまとめや周知>

〇「東和フェスタin道の駅」の開催(海洋教育の発表)、町コンクールに応募(町公報掲載)

〇町への提言(町議員を招聘しての授業、町議会)

【SDGsの取組を広げよう(全校-生活・社会・総合他)】

○<海をわたって来て来て!>フジバカマの栽培-アサギマダラの観察(1・2年)

○<海と山はなかよし!?>海にやさし作物づくり-サツマイモ栽培の工夫、みかん栽培のよさ(3年)

○<豊かな環境へ>米作り-山のダム(水田)の役割と環境への影響(5年)

○環境熟議の実施-学校運営協議会の活用、児童参加型

周防大島町立浮島小学校

実施単元

1 いわしの行方[2年]

2 海洋ごみについて[3・4年]

3 浮島いりこの新商品開発[5・6年]

取り組みの概要

○地域の海を中心とした自然について探求していく活動を通して、浮島の豊かさを再発見し、将来にわたって持続可能なくらしにするために、主要産業であるイワシ漁と関連した、浮島の海のよさ(豊かさ等)や課題について考えることができる。

○「いわし網漁見学」

〇海洋ごみの学習

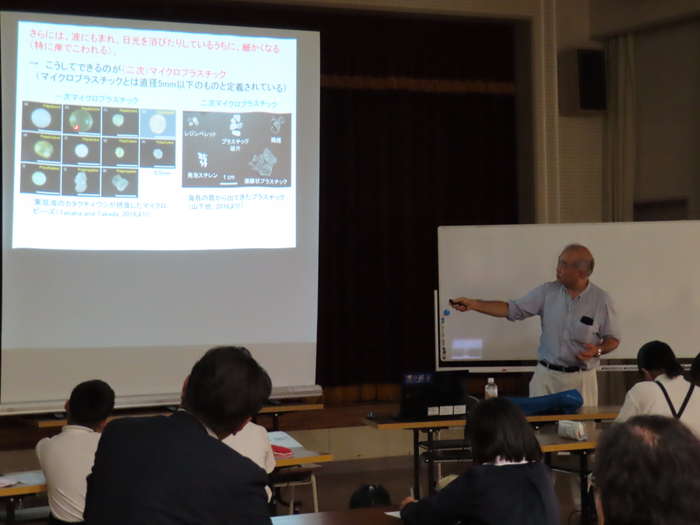

「海洋ごみについて」 下関水産大学、柏野教授による海洋ごみについての講演を聞き、自分で調べたいことを見つけ、それについて探求していくことで、海を大切にする心情や態度を育む。

〇海と山の関係性の学習

「フィンガーライム」 栽培しながら、海と山の関係について学習し自然を大切にする心情や態度を育む。

〇海の生き物の学習

「浮島水族館を充実しよう」 子どもが育てている浮島水族館の課題を考え、魚の飼育の仕方を工夫するとともに、海響館に見学に行ったりなぎさ水族館と連携したりしながら、環境の改善を図る活動を通して海の生態について理解させ、さらに今後の取り組みにつて計画を立てることができるようにする。

○「おさかな大学」 日本サステナブルシーフード協会の鈴木先生をお招きし、様々な地域の魚について学習するとともに、魚を使った調理を家族と体験することで、自然のありがたさや、大切さを理解する。

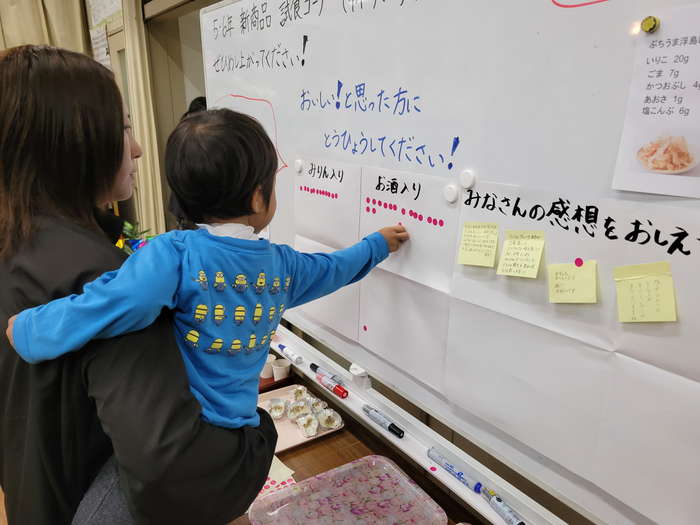

〇「いりこを使った商品開発」 いりこを使った新商品を開発する活動を通して、浮島のよさを理解するとともに、それを内外に広めることで、浮島を愛する心情を養うとともに、将来を生きるマネジメント力を育成する。町健康増進課との連携 保護者や地域による評価。

周防大島町立安下庄小学校

実施単元

1.ふるさと安下庄の海調べ[5・6年](総合的な学習の時間)

2.みんなに伝えよう!安下庄の海のこと[5・6年](総合的な学習の時間)

取り組みの概要

○ 単元名

安下庄を元気に!ふるさと活性化大作戦!!

~ よみがえれ安下庄湾 ~

○ ねらい

現在の安下庄湾の海洋環境について調べ、その再開発に向けて自分たちにできることを話し合うことを通して、ふるさとを愛し、その活性化を図る姿勢を育成する。

○ 活動内容

1 「海の形」、「海のごみ」、「海の生き物」、「海の歴史」の4つのグループに分かれ、海岸清掃や地域の方からの講話、海上からのふるさと見学等の調査活動を通して、それぞれのグループの視点から、ふるさとの海の現状について捉え直した。

子どもが行った主な調査活動は、

・ 海岸清掃(和戸の海岸、巌門)と海のごみ調査

・ 地域の方からの講話

・ 大島丸に乗船し、ふるさと見学

・ 水中ドローンを用いて海中調査

・ 海のめぐみをいただきます展の見学

である。子どもは、安下庄の海の現状について、その課題を詳しく捉え直すことができた。

2 次に、子どもは、その課題を解決するために、自分たちにできることを話し合うことを通して、以下の活性化プランを作成した。

活性化プラン

・ 調査活動の継続

・ 海のごみゼロ運動

・ 魚倍増プラン

・ 地球も元気に

である。子どもは、この作成した活性化プランを、以下の様々な機会で発表することができた。

・ 人権研修でのオープニングセレモニーにおいて周防大島町内の人々に活性化プランの発信

・ 学習発表会での安下庄地区の人々に活性化プランの発信

・ 子どもが地域の先生プロジェクトで山口県内の人々に活性化プランの発信

・ 海洋学習合同発表会での発信

こうした学習発表会や子どもが地域の先生プロジェクトで発信することを通して、ふるさとの豊かな海を守り、未来につないでいこうとする気持ちが高まったようである。