広島 教育委員会 地域展開 2024年度

江田島市教育委員会

特色のある教育「さとうみ学習」の地域展開

活動参加校

教育委員会の取り組みの概要

(1) 助成終了後の継続的な実施のための環境整備の状況

・教育委員会学校教育課に「さとうみ学習担当指導主事」「さとうみ学習コーディネーター」を配置した。

・江田島市教育委員会学校教育課とさとうみ科学館にて連携を推進するため定例会議を実施する予定。

・さとうみ学習の授業実施の参考資料として、毎年さとうみ学習事例集を作成し、学校教員向けに配布予定。(24年度事例集には約20事例を掲載予定)

(2) 学校間の連携推進(継続地域は学校間の連携推進・発展)状況

・さとうみ学習コーディネーターを活用し、学校が他学校や地域事業者と連携できるよう支援した。

・サイボウズシステム(校務支援ツール)を活用して各学校との連絡や体験学習等のスケジュール共有を実現し情報交換を効率化した。

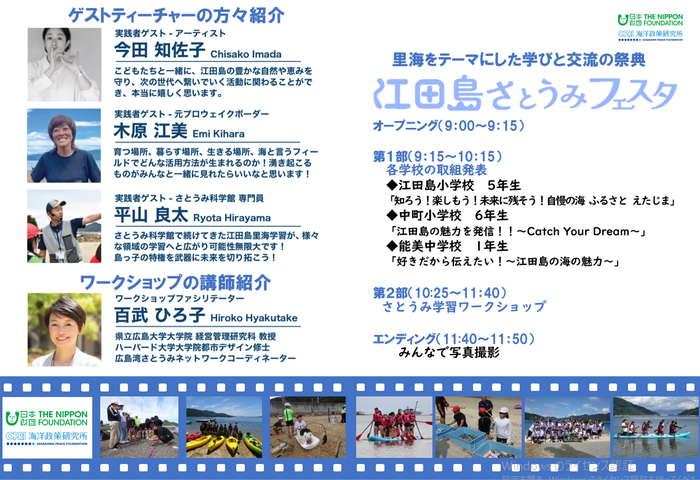

(3) 参加校の合同発表会の開催内容

・江田島さとうみフェスタ 12月6日実施(実施場所:江田島小学校)

・参加校:リーディンク校3校 能美中学校、中町小学校、江田島小学校、

・各学校の取組を発表とさとうみへの愛着の深まりについて振り返りワークショップを行った。

・保護者や地域事業者の方の参加も促し、一般参加者20名程度。

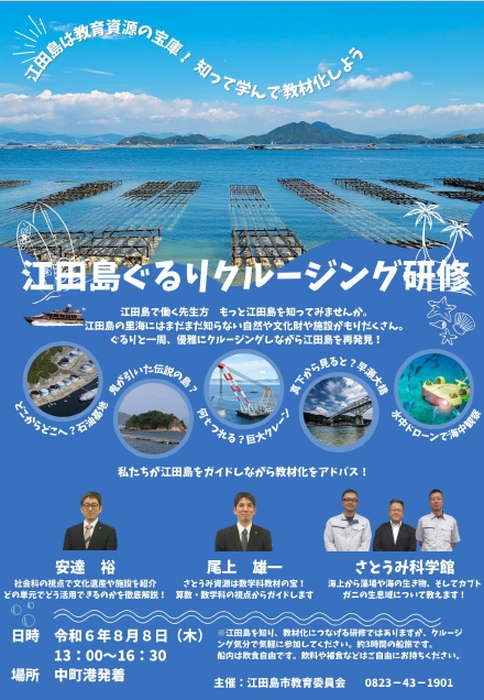

(4) 教員を対象とした海洋教育に関する研修の実施内容

・8月8日に2部制で実施。全校から希望者を募り、各学校から約2名以上教員が参加した。

・笹川平和財団嵩倉様、小原様、日置様をお招きして海洋教育の必要性や他地域の実践事例紹介、リスクマネジメントに関するレクチャーとワークショップを実施、取組について総評いただいた。

江田島市立江田島小学校

実施単元

1.もっとかがやけ"江田島の海"!~ふるさとの海の自慢をひろめようプロジェクト~[5年](総合的な学習の時間)

2.ふるさと江田島の海を未来に残すために自分たちにできることを考えよう[5年](学級活動)

3.環境を守るわたしたち[5年](社会科)

取り組みの概要

1 もっとかがやけ"江田島の海"!~ふるさとの海の自慢をひろめようプロジェクト~

【単元の概要】

身近に海が広がっている江田島に住んではいるが、江田島の海の素晴らしさを肌で感じている児童は少ない。そのため、体験活動を通し、五感全てで江田島の海のよさを感じ、自らの言葉でふるさとの海の素晴らしさを語ることができる力を身に付ける。また、現状を適切に捉え、課題とも向き合い、自分たちが地域に貢献するためにどんなことができるかを考え、行動することで、自己の生き方を見つめ、よりよい生き方を考えていくための資質・能力を育成する単元である。

【児童の変容】

○学習の振り返りで、「江田島の海の素晴らしさをたくさんの人々に味わってもらい、一緒に素晴らしい海を未来に残していきたい。」という内容を記述している児童が多くいた。

○児童アンケートの「江田島の海の素晴らしさを実感している。」「江田島の海の自然を守るために自分ができることをしていきたい。」の項目で、肯定的な回答をする児童の割合が増え、ふるさとの海への愛着の高まりが見られた。

○保護者も参加するさとうみ学習を仕組んだことで、学校の学習外でも家族で魚釣りへ行ったり、SUPをしたり、近くの浜へ遊びに行って、ごみ拾いをしたりするなど、児童が海に関わる機会が多くなった。

【成果○と課題●】

○体験活動を仕組んだことで、児童がふるさとの海に愛着をもつと共に、実感を伴った学びにつながった。また、児童にとって「自分たちの海」という意識が高まり、自分事として課題解決に取り組めた。

○活動を通して、様々な人と交流でき、海に対しての見方・考え方を広げ、深めることができた。

●多くの体験活動を仕組んだが、天候に左右され、計画が延期になったり、計画通り実施できなかったりして、その後の学習の時間にゆとりを生み出すことができなかったため、体験活動を精選し、ゆとりをもった単元計画を作成する必要がある。

2 ふるさと江田島の海を未来に残すために自分たちにできることを考えよう

【題材の概要】

総合的な学習の時間や社会科の学習と関連させ、教育過程を構成した。これまでの他教科等の学習から、児童は「素晴らしい江田島の海をたくさんの人に感じてほしい。」という思いをもっている。そこで、話合い活動を通して、その思いを発展させ、誇れる江田島の海を未来につなぐために「自分たちができること」を考え、実行していこうとする態度を養う。

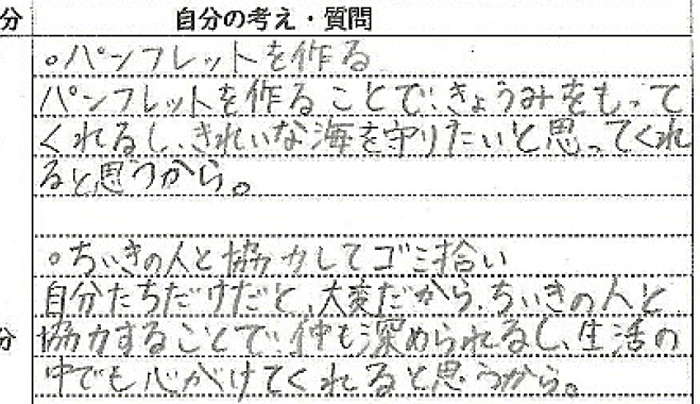

【児童の変容】

○取組を出し合ったことで、江田島の海を豊かなまま残すために、砂浜のごみ拾いボランティア活動や、海の自然を感じられるイベントを企画して、江田島の海の現状や素晴らしさを感じてもらおうとするなど、主体的に行動しようとする意識が高まった。

○学級全体が、目指すべき海の姿や、取組の目的を共有することで、他者と協働して目標を達成しようとする意識が高まった。

○放課後など、プライベートな時間に学校の近くの浜へ行き、落ちているごみを拾い集める活動を行うなど、話し合った取組を実践し、地域社会に貢献する姿が見られた。

【成果○と課題●】

○話合い活動の題材をこれまでの学習(さとうみ学習)と関連させたことで、自分事として課題を捉え、真剣に考えることができた。

○一人一人が意見をもち、話し合う場を設定したことで、課題に対しての解決方法をより深め、多様な取組を見い出すことができた。

●次年度も、さとうみ学習を推進していくために、各教科等の関連や体験活動等を効果的に実施するカリキュラムマネジメントを行う必要がある。

3 環境を守るわたしたち

【単元の概要】

本単元では、京都市を流れる鴨川の環境に関しての資料を基に、水質の悪化等の課題(問題)、その課題を解決する取組、現状と今後の生活についてまとめる。また、産業の発展、生活様式の変化や都市化の進展により、公害が発生して健康や生活環境が脅かされてきたこと、多くの人々の努力や協力により公害の防止や生活環境の改善が図られてきたことを理解する。さらには、児童一人一人が、森林、川、海などのテーマを決めて、インターネットや図書等を使い、課題や問題について調べ、交流する。これらのことを通して、国土に対する愛情や産業の発展を願い、将来を担う国民としての自覚を養う。

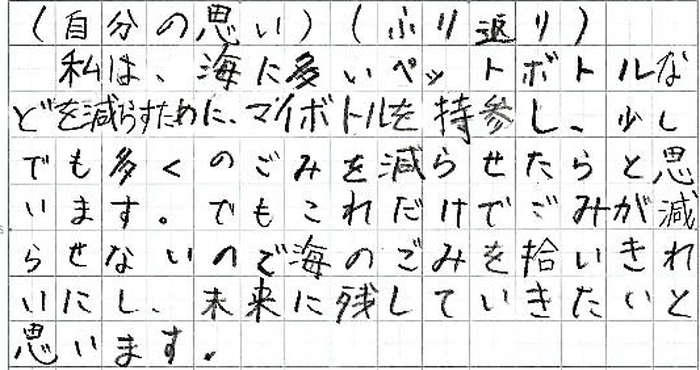

【児童の変容】

○自然環境について調べる題材を児童一人一人が決め、交流したことで、多様な意見に触れることができ、自然に対する見方が広がった。また、学習に主体的に取り組む姿が見られた。

○振り返りに「プラスチックごみを少しでも減らすためにマイバッグを使いたい。」「森林を守ることが、自然災害の被害を少なくすることが分かったので、植物を大切にしたい。」といった記述があり、自分の生活を改善していこうとする姿が見られた。

【成果○と課題●】

○総合的な学習の時間と関連させた授業を展開したことで、特に海について調べた児童にとっては、課題、取組、今後の生活の仕方についてイメージしやすく、より学習を深めることができた。

○自分の調べるテーマを自己選択させたことで、児童の意欲の持続、主体性の向上を図ることができた。

●学習計画を立てた後は、児童の主体性に任せた授業構成のため、何に着目すればよいか分かりにくく、学習の目標を達成できていない児童や学習の深まりが十分でない児童も見られたため、今後は、個に応じた授業展開や、手立ての工夫がより一層必要である。

江田島市立中町小学校

実施単元

1. 中町小わくわくオリエンテーリングin長瀬海岸[全校年](特別活動)

2. なつがやってきた~すなはまであそぼう~[1学年](生活科)

3. 海の生き物なかよし大作せん[2学年](生活科)

4. えたじまんツアー~じまできる海の生き物大発見!~[3学年](総合的な学習の時間)

5. 江田島の海を見つめて~中町小アクアリュウム??プロジェクト~[5学年](総合的な学習の時間)

6. 江田島市の魅力発信!~Catch Your Dream!ココロヒカレ☆オブジェ制作プロジェクト~[6学年](総合的な学習の時間)

取り組みの概要

江田島市は、自然豊かな山や海に囲まれた温暖な気候の瀬戸内海に浮かぶ島である。校区には、島の玄関口である中町港・高田港があり、夏は多くの海水浴客が来島する。そのような江田島市を故郷とする児童が、江田島市の課題について考え、協働的に問題を解決することを通して、ふるさと江田島市の魅力を再認識できる単元である。オブジェ「ココロ」の制作は、SUP体験やネイビーロードを眺めることができる長瀬海岸に設置し、「みんなが 心ひかれる 笑顔になる つながることができる」場所となるようにした。

【児童の変容】

○縦割り班のリーダーとなって行った「中町小わくわくオリエンテーリング」を生かし、自分達ができることを最後までやり切ることができた。また、コミュニケーション能力や表現力が高まった。

〇地域の方との出会いや体験を通して、江田島市の最大の魅力である海について、深く考えることができた。

〇協働的な学びを通して、自分の強みを最大限に生かすことができるようになった。

【成果〇と課題●】

○3年生から始まる総合的な学習の時間を4年間で積み上げていくことは、児童にとって、江田島市について深く考えるきっかけとなった。また、持続可能なまちづくりとして、中学校へつなぐことができた。

〇児童だけでなく、教職員も、実際に見て「地域を知る」ことにつながり、生きた教材となった。カリ・マネの視点を取り入れていくことで、より主体的・対話的な深い学びとなった。

●持続可能にしていくために、目的意識をもつことができるよう年間指導計画等に位置づけ、見直しと修正を行っていくとよい。

江田島市立能美中学校

実施単元

1.地域を語る[1年](総合的な学習の時間)

2.平和の実現に向けて[2年](総合的な学習の時間・特別活動)

3.生命の連続性「有性生殖」[2・3年](理科)

取り組みの概要

【単元の概要】

江田島市が消滅可能性自治体になっている現在、若い世代の活躍が期待されている。そこで中学校の3年間を通して、「1学年:地域を語る」「2学年:地域を再発見」「3学年:地域に貢献」をテーマに活動を行い、生徒が自身のキャリアや地域とのかかわり方を見い出すことを目的とした学習を設定した。

また、学習を通して課題解決力や実行力、先を見通す力や表現力を高めていく。

【生徒の変容】

○生徒主体で活動を行えることを目指し、取材等のアポイントメントの電話を生徒に行わせた結果、取材の準備やその後の情報の整理などの計画を立ててから活動する姿が見られた。

○情報収集の際にインターネットで調べるだけにならないように、「インターネットには載っていないこと」や「体験したこと」を発表の観点にしたところ、取材やミカン狩りなど実際に体験活動を計画、実行した班も見られた。

○振り返りには、「人見知りで挨拶をする機会がなかったが、大人との関わりが増えて、積極的に挨拶をするようになった」といった記述があった。また、「グループで話し合う際、様々な見方や考え方を伝え合うことで、話し合いをより深めることができた」という記述もあった。

【成果と課題】

○アポイントメントを取る電話を生徒に行わせたため、2学年がキャリアスタートウイークのときに行う電話のかけ方を先行して学習することができた。

○インターネットには載っていないことや実体験に基づいた江田島の魅力でないと説得力に欠けてしまうと投げかけたことで、ゲストティーチャーとの講話や取材・インタビューの際に積極的に質問をする姿が多く見られた。

●生徒の主体性を高めるため電話を生徒にかけさせたが、「先生方と連携を行ってから、生徒に電話させるべきなのではないか」という意見を頂いた。事前に最低限の連携・説明をしておくべきだった。

【単元の概要】

今年度の本校の2学年の修学旅行先は長崎県であり、その中で長崎市の平和公園や原爆資料館を訪れることになった。その際、事前学習として、長崎市内の中学校とリモート交流をしたり、広島市の原爆資料館で平和学習したりすることで、より深く被爆実態を学習できたり、平和の実現に向けた行動を考えてたりすることができ、課題解決力や実行力を高めていくことができた。

【生徒の変容】

〇平和の実現に向けて、表面的な言葉だけでなく実際に生徒が行動することを目指し、生徒の役割分担を明確にすることで、生徒が責任をもって、活動を遂行できた。

〇振り返りには、千羽鶴を折りきって実際に現地に行って奉納し、広島と長崎のつながりを感じることができたといった記述がみられた。

【成果と課題】

○長崎市の中学校の中で最も被爆地に近い山里中学校とオンライン交流できたことで、長崎市の平和学習を効果的に行うことができた。

○長崎原爆資料館に見学に行く前に、広島平和記念資料館を見学したことで、被爆実態や被爆者の体験をより深く学ぶことができ、平和の実現の必要性をより強く感じさせることができた。

〇千羽鶴の制作を、役割分担をさせ計画的に行ったことで、生徒に使命感や達成感を感じさせることができた。

●平和の実現に向けた自分達の行動を考えさせる際、「折り紙で鶴を折る」という意見に終始してしまったが、「自分達だからできることは何か」「江田島らしさ、広島らしさを出せないか」、「自分達だけでなく全校で取り組めることはないか」など生徒の意見を深掘りできる時間があればよかった。早めに学習を進めたり、生徒に平和の実現に向けた行動を考えさせる時間をしっかりとったりして、より気持ちが込められた、意味のある行動を実行させればよかった。

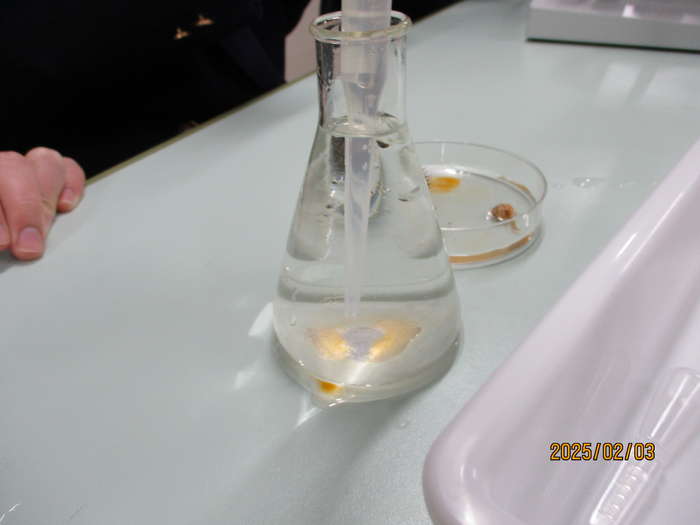

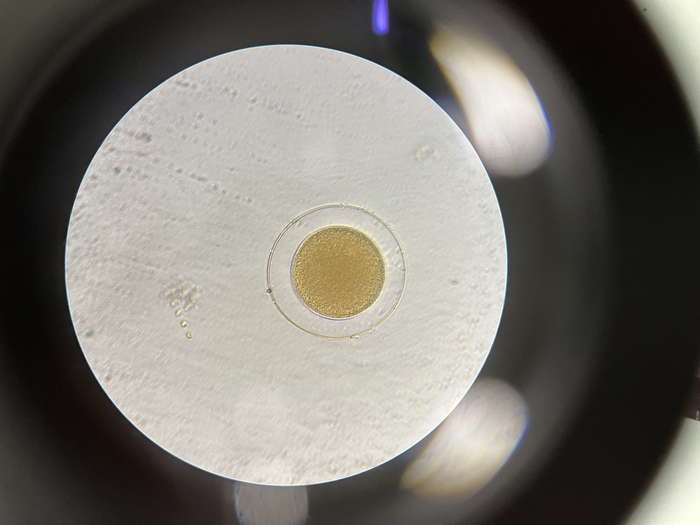

【単元の概要】

江田島市の身近な海辺の生き物を活用した授業である。江田島市では大柿町海辺の生き物調査団やさとうみ科学館による早朝観察会の実践を授業に生かしている。この授業では、身近な海辺の生き物の受精による、新しい命の誕生の瞬間を観察する。授業後は、観察を継続すると共に、受精卵を元の海辺に返す。こうした命のつながりを大切にすることで生命尊重の精神も育む授業内容とする。

【生徒の振り返りより】

○授業後の振り返りの記述の中で、「実際に受精の様子を観察することができて感動した。」、「この経験を大切にしていきたい」、「成長する様子を観察し続けて、エサなどが変わるのかも調べてみたい。」などがあった。教科書やクロームブックによる映像を通した学習では得られない自然の豊かさへの畏敬の念を実感させることができた。

【成果と課題】

○身近な海岸で採取できるバフンウニを使って、生徒自ら実際に精子と卵を取り出し、生命の誕生である受精の観察をすることができた。

○予め時間差をつけた受精卵を準備することで、1コマの授業の中で効率よく、受精卵の卵割を観察させることができた。

○本実践を通して、受精の仕組みを知ると共に、生命誕生の尊さを実感させることができた。また、身近な江田島市の自然の豊かさへの畏敬の念を感じさせることができた。

●バフンウニの採取は、冬場の早朝でないと難しいため、安全面と健康面に気を付ける必要がある。さとうみ科学館の観察会を兼ねて生徒や保護者も含めた参加型で行うと教育効果が高くなる。

●2時間続けての授業にすると、スケッチをするなどより学びを深めることができた。