鹿児島 教育委員会 地域展開 2024年度

与論町教育委員会

地域連携型の与論町海洋教育 〜ユンヌの海から世界へ〜

活動参加校

教育委員会の取り組みの概要

(1) 助成終了後の継続的な実施のための環境整備の状況

助成終了後には、町費で対応できるよう、2022年度より、各学校の海洋教育活動は町予算での自走が始まっている。新たに活動を開始している、学校コーディネーター2名は町費で採用されている。

(2) 学校間の連携推進(継続地域は学校間の連携推進・発展状況

今年度から、学校コーディネーター2名(教育委員会所属)が活動を開始し、地域コーディネーターと協働しながら、学校との連携をさらに深め、各学校での授業計画、実施サポートに取り組んでいる。2023年度に把握した改善点を反映した授業案を計画し、計画に沿って授業を実施している。中学校・高校では、次年度に向けて2025年度の授業計画を各学校の海洋教育担当教諭と学校・地域コーディネーターが作成した。

(3) 参加校の合同発表会の開催内容

1月28日に島内5校が集まり、「第5回ヨロン海洋教育フェア」を開催した。昨年に引き続き各学校での発表や、活動報告の掲示などを行い、各学校での活動や学びの共有の場となった。

(4) 教員を対象とした海洋教育に関する研修の実施内容

与論町海洋教育推進協議会を開催するとともに、役員会、海洋教育部会、地域サポーター会、学校職員を対象としたセミナー、研修等を開催した。海洋教育部会では、指導主事を中心として、各学校の海洋教育担当者が各学校での授業方法・活動・学びの共有や今後について意見交換できる機会とし、今年度も3回実施した。

また、夏季に学校教諭を対象とし、「地域の海を知る」、「地域の文化を知る」ことを目的に、2種類の島内研修を計画、実施した。(7月実施予定の研修は台風のため中止)また、8月には各学校の海洋教育担当教諭と協議会、コーディネーターを対象とした沖縄県国頭村、本部町への研修(4日間)を行った。

(5) 副読本の作成状況や活用状況(必要に応じた改定の検討状況)

令和6年度与論町海洋教育キックオフ研修会(4/11実施)において、与論町海洋教育の目的・実施内容・組織等、概要について、副読本やWebサイトを使い理解を深めた。与論町教育委員会HP海洋教育ページ、海洋教育推進協議会Webサイトにも副読本を掲載し周知を図っている。

与論町立茶花小学校

実施単元

1. ユンヌたんけんたい[3学年](海洋教育)

2. 海からのおくりもの 与論とわたしたち~特産物から~[4学年](海洋教育)

3. ユンヌの海とわたしたち 与論とわたしたち~伝統文化から~[5学年](海洋教育)

4. ヨロンのタカラ探し[6学年](海洋教育)

取り組みの概要

3年生は「海を知る」4年生は「海に親しむ」5年生は「海を守る」6年生は「海を利用する」を中心テーマに,海洋教育推進協議会と連携した体験活動を位置付け,言語活動の充実を図りながら海洋教育における探究課題の開発と実践を行った。

3年「もっとヨロンを知ろう」

5月「与論のいいところはどこ?」をテーマに,赤崎鍾乳洞やサザンクロスセンターを見学し,与論の歴史や,動植物などに触れ,与論の自然の豊かさに気付くことが出来た。6月~7月には,ペットボトルなどの資源ごみを利用して,もっと与論の海を楽しめないか考え、ペットボトルを使ったイカダ作りの実験を行った。うまく浮かばなかったり、分解してしまったりした失敗から、どんな形にすればもっとたくさんの人間が乗ることのできるのかを皆で話し合い,「ボトル1本あたりの浮力」や,船が浮かぶ仕組みなどを調べ,2学期にはさらに大きく頑丈なイカダを完成させ皆で海に浮かべることができた。さらに,1~2学期に行った,海で泳いだり遊んだりする活動では,きれいな貝殻を見つけたり,魚やカニなどの生き物と触れ合ったりしており,与論の海の美しさや楽しさにも改めて気付くと共に,海岸に落ちているゴミに問題意識を持つことができていた。

4年「海からのおくりもの」

「海に親しむ」をテーマに体験活動を中心に与論について紹介する活動を行った。

1学期は5学年と合同でさとうきびを栽培した。成長の過程をタブレットで撮影しスライドでまとめた。また、ソウルのハンサン小学校とオンラインで国際共同授業をする機会があった。与論島の良さを紹介した後、地球のためにできる5つの約束を一緒に考えて、海での活動を中心に与論で自分たちができることを実行した。

2学期には,さとうきびを継続して観察したことと、魚釣り体験を保護者の協力のもとに江ヶ崎で行った。初めて釣り竿をもつ児童も多く、釣り竿の準備から、餌のまき方、つけ方また、魚が釣れた時の喜びなど海への親しみがより深まったようだ。

3学期は,さとうきびのキビ刈りと民俗村で黒糖づくりと草木染め体験をした。黒糖ができるまでの苦労を実際に体験して、児童は今までの黒糖への見方が変わった。

5年「ヨロンの海とわたしたち」

「与論を知ろう」をテーマに学習を行った。

1学期は,町内の学校との海洋体験学習を通して海での活動を行った。そこから課題を見つけ,解決方法などを調べる活動を行い,スライドで発表を行った。

2学期は,講師の方を招き,与論の植物から採った香りを混ぜた環境に優しい石鹸作りを行ったり,与論十五夜踊りや奉納相撲について調べたりするなどした。

3学期は,年間を通して育てたサトウキビのキビ刈りと黒糖作りの体験活動を行った。サトウキビに関する体験活動から,スライドを作り発表を行っていく。

子供たちは年間を通して外部から講師を招いて,直に取材をしたり,体験をしたりできたことで,知識だけではなく身近な経験として島の魅力に触れることができていた。

6年「ヨロンのタカラ発信」

これまで,海のことについて学習してきた。今年は,そんな海に囲まれた中でどんな文化,伝統が育まれてきたのかについて調べた。

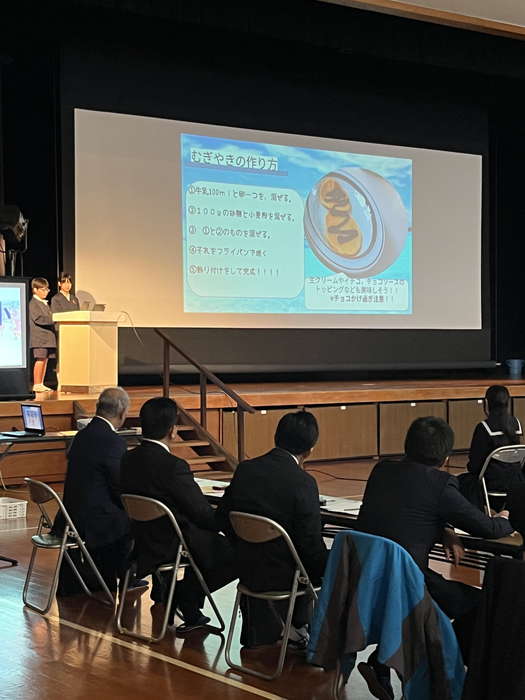

食班,音楽班,行事班,工芸班に分かれ,調査を行った。工芸班は与論民族村で教えてもらった,葉っぱで虫かごやお皿などを実際に作ることができた。食班では,地域の方と一緒にミシジマイやむぎ焼きの歴史を聞きながら,調理し,食べることができた。音楽班では,昔の民謡を調べ,自分たちで三線も練習し,みんなで歌を歌う機会を作った。行事班は,十五夜踊りやサンガチなどの昔と今のちがいを調査し,どのように変わってきているのかをまとめた。

今回調査し,様々な伝統,その由来,島民の方々の思いを知ることができた。今後は,自分たちの世代がどのように伝統を受け継ぎ,守っていくのかを考え続けていかなければならない。

与論町立那間小学校

実施単元

1. 調べよう 知ろう ユンヌの作物[4年](ゆんぬ学)

2. ユンヌの海と環境問題[5年](ゆんぬ学)

3. ユンヌの魅力発信(景観学習)[6年](ゆんぬ学)

取り組みの概要

1 はじめに

海洋教育科「ゆんぬ学」では,「海と人との共生」に迫ることはもちろん,島だちの力を身に付けさせるこ とをねらいとしている。このねらいを達成するために,学年ごとにテーマを設定し,地域と連携した協働的な探 究学習を展開してきた。

2 活動内容

4年・・・サトウキビの栽培体験と黒糖づくり

4年生は,学校農園を利用してサトウキビ栽培に取り組んだ。4月から定期的にキビ畑の草取りやキビの生長観察をした。そして1月末に保護者と協力してキビ刈りを実施した。雨の中,キビ用の鎌を上手に使い,葉を落とす児童の姿が見られた。与論の基幹産業に触れ,楽しさや大変さを実感することができた。また、そのキビを使用して民俗村にて黒糖作り体験をした。手作業でキビを絞り,数時間煮込むことで純度の高い黒糖を完成させることができた。

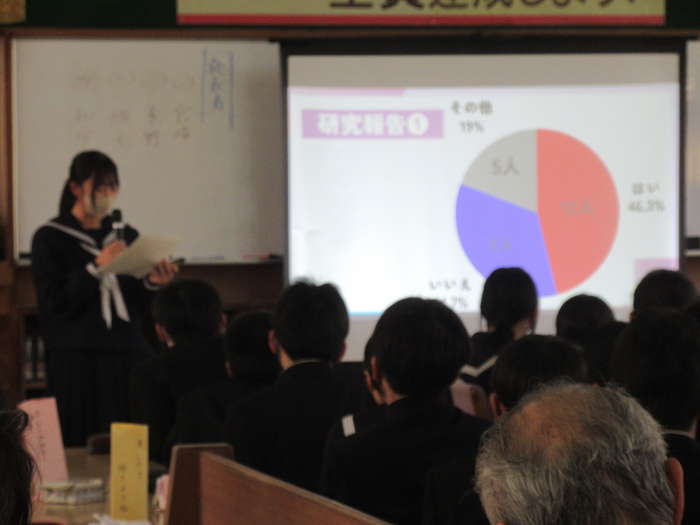

5年・・・「与論の海を守ろう」

5年生は海と環境問題をテーマにいろいろな活動を行ってきた。地域サポーターを講師に招き,与論の珊瑚やウミガメ,海ゴミの現状や課題などについて学びを深めた。地域サポータの方からは,ゴミを出さないことの大切さやアップサイクルについて教わった後,実際に与論の海岸清掃も行い自分たちで拾ってきたマイクロプラスチックをキーホルダーにアップサイクルする創作活動を行った。それらの体験活動を通して「与論の海は,人間にはきれいに見えても,海の生き物にとっては住みやすい環境ではないこと」や「ごみを再利用するリサイクルよりも,ゴミになるものを元々生み出さないリデュースが大切であること」など,与論の海について考えを深めることができた。2月に1年間の学びを与論海洋教育フェアで発表した。

6年・・・「那間の魅力を発見して伝えよう ~景観学習~」

6年生は,「那間の魅力って何だろう」を出発点に意見を出し合った。当初は,海や星空以外のことは思いつかない様子だったが,校区探検で土地利用の様を観察し,疑問等をもとに「産業・自然・観光・歴史」のグループを作った。

さらに,与論牛を育てる牛舎や与論の素材を使った器を作る窯元を見学したり,グラスボートで海から陸の様子を観察したりした。他にも星のソムリエに与論の星空について話を聞いたり役場の環境課の方から美しい景観づくりのためにしていることを学んだりもした。活動を通して児童は,「自分たちが当たり前だと思っていた美しい景観は,本当は素晴らしいものなんだ」「海や星の他にもこんなに素敵なもの・場所・人があるんだ」と与論・那間の魅力を再発見することができた。また,そのような美しい景観を守るために多くの人々が努力していることにも気付いていた。学習の後半には,自分のおすすめの景観を写真撮影し,その魅力をまとめた。

学習の成果は,保護者・地域の方々や景観学習講師に向けて発表した。

3 おわりに

今年度も地域と連携して,探究的な学習を進めることができた。景観学習は2年目の取組であったが昨年の取組をベースに校区の良さを再発見する児童の姿が見られた。今後も本校の特色ある取組として継続していきたい。

鹿児島県立与論高等学校

実施単元

1. 地域の課題を通して課題研究の素地を身につける[1年](総合的な探究の時間)

2. 各自で見つけた課題を解決することで研究を進化させる[2年](総合的な探究の時間)

3. これまでの研究内容を研究概要としてまとめる[3年](総合的な探究の時間)

取り組みの概要

与論高等学校では総合的な探究の時間「ゆんぬ」を中心に,全学年がそれぞれ探究活動に取り組んだ。地域サポーターの協力の下,与論独自の文化や環境について,学びを深めながら研究活動を行った。1学年はグループ,2学年は個人での活動を通して,地域の課題を考え,フィールドワークやアンケート等を実施しながら探究活動に取り組んだ。

また,与論町海洋教育推進協議会と適宜連絡を取り,事業を円滑に進めた。本年度も与論高校全体の取り組みとして次のような活動を実施した。

(1) 探究シンポジウムの実施

年度初めの探究導入として,様々な領域で活動している地域住民及び大学の先生方と意見交換を行う「探究シンポジウム」を開催した。前半は「教えて先生!興味を探究するってどんなこと!?」というテーマで様々な分野について研究している大学の先生方に,それぞれの研究についての話を聞き,研究の進め方や深め方について深めた。後半は,「与論島の良い点・改善点をたくさん語ろう!」というテーマで,ワールドカフェ形式で議論を行った。

(2) 中間ワークショップの実施

夏休みに行ったフィールドワークの実践内容について,9月に中間報告会を行った。地域の方々や大学の先生方に協力をいただき,これまでまとめた結果についてグループや個人で報告を行い,その後の研究を深めていくためのアドバイスをいただいた。今年度は,大学の先生方とオンラインでつながり,助言をいただくこともできたため,より専門性の高い報告ができた。

(3) 校内発表会の実施

12月に今年の探究活動のまとめの場として実施した。1年生はスライドを利用した発表,2年生はポスターセッション形式の発表を行った。地域サポーターの方々だけではなく,保護者や地域の方々にも自由に来ていただき,ご意見をいただいた。ほかの生徒たちの研究内容について発表を聞く良い機会ともなった。

(4) 外部での活動への参加

今年度も,1月に行われたヨロン海洋教育フェアにて3グループがスライドでの研究発表を行った。また,2年生は校内発表会で作成したポスターを会場内に掲示し,小中学生や地域の方々にも見ていただいた。 3月に行われる「高校生サミットin奄美」においても,代表の1グループが研究発表を行う予定で,研究を進めている。

(5) 東京大学サイエンスキャンプへの参加

東京大学大気海洋研究所が主催した8月のサイエンスキャンプ夏季集中講座に,今年度も2学年が5名参加した。採水にあたっては与論町役場の方々にも協力をいただき,与論島内各地で行うことができた。柏キャンパスでの研究も実施することができた。研究活動についての報告も,8月に町役場及び高校,9月の文化祭,1月の海洋教育フェアで発表を行い,また,壁新聞も2ヶ月に1回ほど発行している。

昨年度サイエンスキャンプ夏季集中講座に参加した3年生は,さらに研究を深め,5月に行われた日本地球惑星科学連合2024年大会に参加した。

与論町立与論小学校

実施単元

1.与論のいいところを探そう[3年](ゆんぬ学)

2.与論の文化や行事について調べよう[4年](ゆんぬ学)

3.与論の恵みの味[5年](ゆんぬ学)

4.ユンヌフトゥバに親しもう[3年~6年](ゆんぬ学)

取り組みの概要

◯「与論のいいところをさがそう」3年

自分たちが今まで暮らしてきた与論のいいところについて調べ,発表をした。子供たちは,昔から身近にあったものについて詳しく調べてみると発見があったり,身近だけれど知らなかったことがあったりして驚いていた。また,サザンクロスセンターに見学に行き,社会科の八方位の学習と繋げながら,北には何があるか,南には何があるのかを,実際に目で見て調べることができた。

◯「与論の文化や行事について調べよう」4年 (※十五夜踊りは4~6年男子)

与論の伝統的な文化や行事の中で,十五夜踊りや食べ物,芭蕉布について調べた。十五夜踊りについては,運動会等の機会に踊り,体験することができた。芭蕉布は民俗村に行き織体験をした。そして調べたことを海洋教育フェアで発表した。与論のことを知っているようで知らなかったので,調べ学習や体験を通して与論島への関心をさらに高めることができた。

◯「与論の恵みの味」5年

与論の特産物であるさとうきびを栽培し,黒糖を昔ながらの方法で作ることで,先人の知恵や苦労を体験した。さとうきびの植え付け後は,除草などの作業を週1回くらい行い,成長を見守った。きびかりのやり方については,地域の方に教えていただいた。民俗村での黒糖作りは大変であったが,与論の伝統的な方法で黒糖を作り,苦労と共にそれを味わうことができた。

◯「ユンヌフトゥバに親しもう」3年~6年

与論民俗村の菊さんに方言指導をしていただき,ゆんぬ劇(方言劇)を創り上げる活動などを行った。子供たちにとっては,身近な場で使われなくなってきた地元の方言であるが,劇の練習を通して方言に親しみながら昔話を演じる等で,表現することができた。

与論町立与論中学校

実施単元

1. 課題解決「ボードゲーム」[1年]

2. ミニレポート発表会&ヨロン海洋教育フェア[2年](ゆんぬ学)

3. 職場体験学習&職業図鑑作成[3年](ゆんぬ学)

取り組みの概要

◯「課題解決 ボードゲーム」1年

与論町の「課題」と「あったらいいな」を例に、オリジナルボードゲームの作成に取り組んだ。ゲームを作成する中で、与論の「良さ」や「課題」について考える機会となり、今後取り組む探究学習の中で自身のテーマ設定やアイディア、また実践へ繋げることができた。

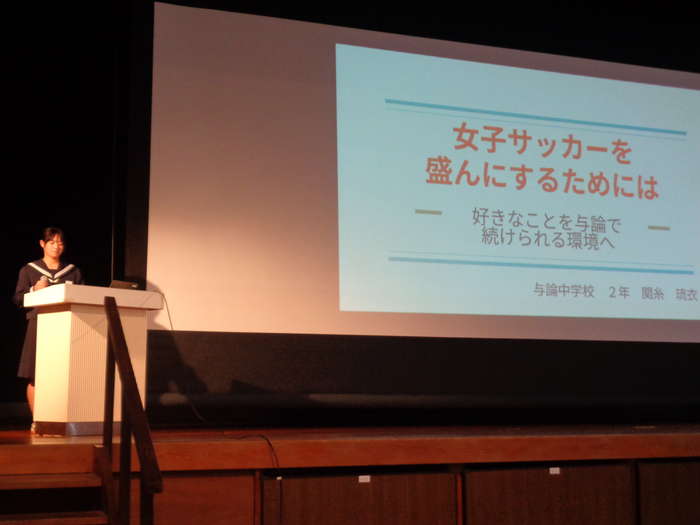

◯「ミニレポート発表会&ヨロン海洋教育フェア」2年

様々な分野の大人との対話を通して与論の「良さ」「課題」を考え、対話から、現状の理解を深め、探究活動の「問い」へと繋げる興味・関心のある 分野を見つけた。また、設定した「探究学習のテーマ」に対して地域の大人からフィードバックをもらいより自分らしい、具体的な探究テーマへと繋げる活動を行った。自分なりの考えやアイディアをプレゼンにまとめて、調べたことを海洋教育フェア等で発表した。探求学習で設定したテーマや問い、自分なりの答えを、町長や議員などの地域の方々に発信する機会を設けた。

◯「職場体験学習&職業図鑑作成」3年

グループワークを行い、職場体験学習で収集した情報を,整理・分析し、気付きや発見,自分の考えなどをまとめ,表現する活動を行った。アウトプットを通して,「達成できたこと」「解決できなかったこと」「上手くいかなかったこと」など学習体験を自分なりに振り返り、アウトプットを通し,興味・関心や問題意識を具体化・明確化した。まとめた内容を職業図鑑として、地域サポーターの協力を得てデザイン製本し、地域の大人や職業をまとめた本を作成した。