大阪 教育委員会 地域展開 2024年度

阪南市教育委員会

地域に根ざした海洋教育

活動参加校

教育委員会の取り組みの概要

海洋教育パイオニアスクールプログラム(地域展開部門)の活動として、海洋教育副読本を活用した公開授業の実施、阪南市版海洋リテラシーに基づくカリキュラム開発と授業の公開など、以下の取組を実施した。

(1) 助成終了後の継続的な実施のための環境整備の状況

助成終了後も各校において継続可能な活動を進めていけるよう、企画運営部会を通して従前より呼びかけてきた。そのため、各教科の学習と関連づけて取り組み、助成終了後も続けることができるような活動を精査し、今年度はすすめてきた。

海が近い立地条件の学校では、移動による経費がかからないため、今後も自校で潮の満ち引きを調べ、生き物観察や海藻集めをするとともに、漁業協同組合の協力のもと地引網体験や漁港見学もさせていただくことができるよう、関係づくりを進めている。

海から離れている立地条件の学校における海の体験活動については、一部は校外学習の一環で取り組んでいるため、継続していく見通しである。また、今年度は市内における実践交流会において、海から離れている立地条件の学校と海に近い立地条件の学校とをオンラインでつなぎ、交流した。市内すべての学校で海における体験活動を実施せずとも、各校の海洋教育で学び得たものを交流することで、阪南の海について学ぶことのできるカリキュラムを今後検討していくことができる見通しを企画運営部会にて立てている。

パイオニアスクールプログラムの活用を通してつながってきた地域の漁業協同組合、NPO法人大阪湾沿岸域環境創造研究センターなどの関係機関と協働して活動を進める。企画運営部会を通して学校間で取組の好事例を情報共有することにより、各校のカリキュラム開発を行うこととしている。

また、助成期間中に招聘した講師から教員が指導スキルを学び、教員による指導で各学年の系統立てた取組を継続していく。

財政面から同じ内容を継続できない体験などについては、これまでの活動で集めた画像・動画を含む資料や副読本を活用して、同程度の内容を学習できるようにしていく予定である。材料費や消耗品が必要になる分については、教材費を充てて活動に取り組んでいきたい。一方、費用が高額になる体験については、その他の学習に必要となる費用と比較検討したうえで、可能な限り取り組んでいきたい。市教育委員会としても助成終了後の市の財政支援について、財政部局と継続して協議をすることとしている。

(2) 学校間の連携推進(継続地域は学校間の連携推進・発展)状況

今年度は、海洋教育実施2年目の学校での公開授業の実施に向けて海洋教育副読本を活用した取組に加え、「はんなん海洋リテラシー」に基づいたカリキュラムマネジメントを推進してきた。月に1回程度、開催している企画運営部会で各校の実施状況の共有だけでなく、副読本の活用や、カリキュラム開発について学校間での協議を重ねている。また、副読本を活用した授業実践を進め、2校で副読本を活用した授業の公開を実施した。各校の海洋教育担当者を中心に、公開授業の事前協議、事後協議も行い、市内での海洋教育の授業実践の充実を図っている。

各実施校の立地等を踏まえた独自のカリキュラムも含め、実施校間で情報交換・共有しながら海洋教育副読本を活用したカリキュラム開発を進め、さらに阪南市の海洋教育を推進していきたい。

(3) 参加校の合同発表会の開催内容

海洋教育実践校における実践報告を動画にしたものを市のクラウド上にアップし、実践校同士で視聴し、感想の交流を行った。また、今年度は立地条件の違う2校において、リアルタイムのオンラインにて実践交流会を開催し、お互いの実践報告に対してその場で意見や感想を伝え合うことができた。実践交流会においては、推進協議会副会長の大阪大谷大学 地下まゆみ教授と推進協議会委員のNPO法人大阪湾沿岸域環境創造研究センター 岩井克己専務理事にも参加していただき、講評をいただいた。また、大阪大谷大学の学生にも参加していただき、子どもたちに向けての感想もいただくことができた。山に近い学校での実践と海の近くで長きにわたり海洋教育に取り組んできた学校の実践を交流できたことで、子どもたちからも互いの違う発表内容を新鮮に感じていた。今回の反応を踏まえ、立地条件の違う学校どうしの海洋教育の交流は今後もすすめていきたい。

(4) 教員を対象とした海洋教育に関する研修の実施内容

各学校が自走して海洋教育に取り組めるような研修を意識して、今年度は、これまでも海洋教育でご協力いただいているNPO法人海に学ぶ体験活動協議会に「海洋教育プログラムの実施における安全管理について」をテーマとした研修を依頼した。講義のみでなく、実際に海での活動を教員自らが体験することにより、指導技術を習得するとともに各学校が取り組める実践内容を増やすことで、持続可能な海洋教育の実施体制の構築を図る。

(5) 副読本の作成状況や活用状況(必要に応じた改定の検討状況)

海洋教育実践校において副読本を活用した授業実践を進め、昨年度新規参加した2校で副読本を活用した授業の公開を実施した。各校の海洋教育担当者を中心に、公開授業の事前協議、事後協議も行い、市内での海洋教育の授業実践の充実を図っている。また、各実施校の立地等を踏まえた独自のカリキュラムも含め、実施校間で情報交換・共有しながら海洋教育副読本を活用したカリキュラム開発を進め、さらに阪南市の海洋教育を推進していきたい。

(6) 地域版海洋リテラシーの理解・普及の促進状況【2022年度 地域展開・アドバンス部門採択地域のみ】

昨年度から、市内全小学校において「はんなん海洋リテラシー」に基づき、「阪南市版海洋リテラシーを育成するための方針(ねらい)」及び、「阪南市版海洋リテラシーを育むための発達段階別育成目標」にそって各校にて実践を行っている。

今年度は、市内全小学校において「はんなん海洋リテラシー」に基づいた実践の教育効果を検証するために、海洋教育効果検証アンケートを作成し、各小学校6年生を対象に行った。今年度がスタートとなるため、今後、引き続き実施し分析をおこない、各校における海洋教育のプログラム内容の更新に生かしていくことを予定している。

阪南市立下荘小学校

実施単元

1. 海の生き物に出会おう(13)[1年](生活 図画工作)

2. みんな生きている(12)[2年](生活 図画工作)

3. つながろう!つなげよう!私たちと里海(10)[3年](社会、理科、総合)

4. 里海の秘密を探そう!(13)[4年](国語、社会、理科、総合)

5. わたしたちの里海を守ろう(25)[5年](国語、社会、理科、総合、家庭科)

6. 海洋ごみについて自分たちができること(11)[6年](国語、理科、道徳、総合)

取り組みの概要

本年度も全学年が各テーマにもとづき、副読本を活用しながら、他校と連携・交流し、地域の下荘漁業協同組合やNPO法人大阪湾沿岸域環境創造研究センター、NPO法人環境教育技術振興会と協働し、予定どおり実施した。

第1学年(国語、生活科、図画工作)

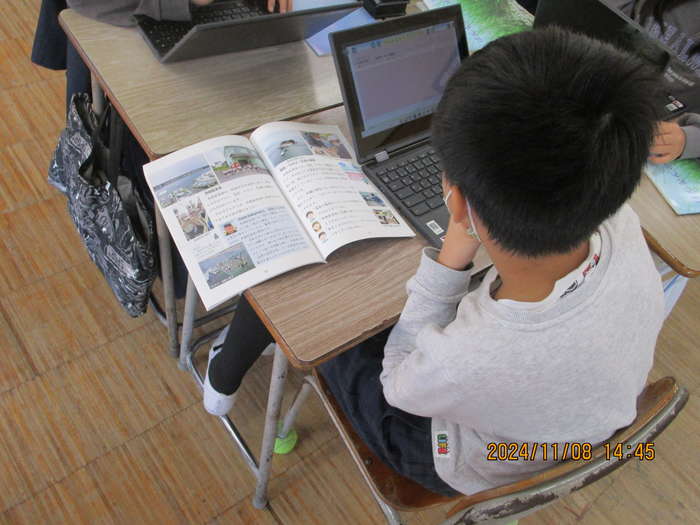

(1)校区の里海で、海の美しさを知り、海辺観察と生き物観察をして、海に親しむ。【写真1】

(2)季節による植物や動物の変化に気づき、見つける。

(3)夏の海をテーマに絵を描く。

第2学年(国語、生活科、図画工作)

(1)校区の里海で、海の美しさを知り、海辺観察と生き物観察をして、海に親しむ。【写真2】

(2)下荘漁業の方に協力を得て、地引網体験をする。獲れた魚を捌き、命の大切さを知る。

(3)季節による植物や動物の変化に気づき、見つける。

第3学年(国語、社会、図画工作、総合、道徳)

(1)校区の里海で、海の美しさを知り、生き物観察や海藻集めをする。

(2)里海や大阪湾の現状を学習し、大阪湾でよく獲れる魚調べをする。

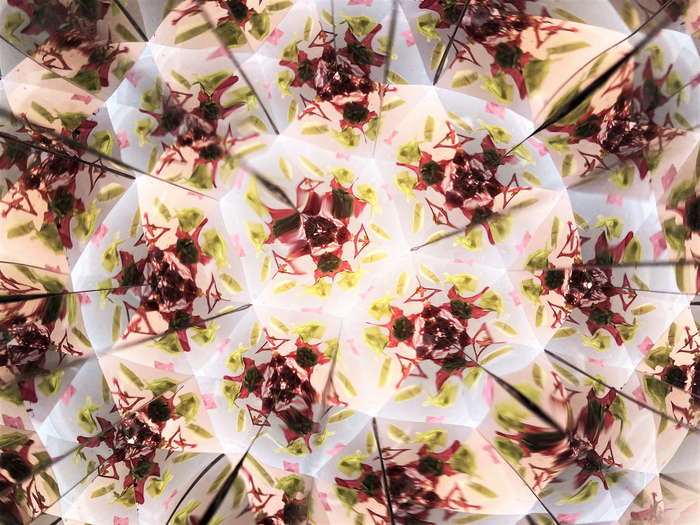

(3)海藻万華鏡づくりを行い、海藻のつくりや役割に興味をもつ。【写真3】

第4学年(国語、社会、理科、図画工作、総合)

(1)校区の里海で、海の美しさを知り、生き物観察や生き物調べをする。

(2)校内で材料や道具を用意し、チリメンモンスター探しを行い、稚魚観察をする。【写真4】

第5学年 (国語、社会、理科、図画工作、総合、家庭科)

(1)アマモについての聞き取り学習(6月)

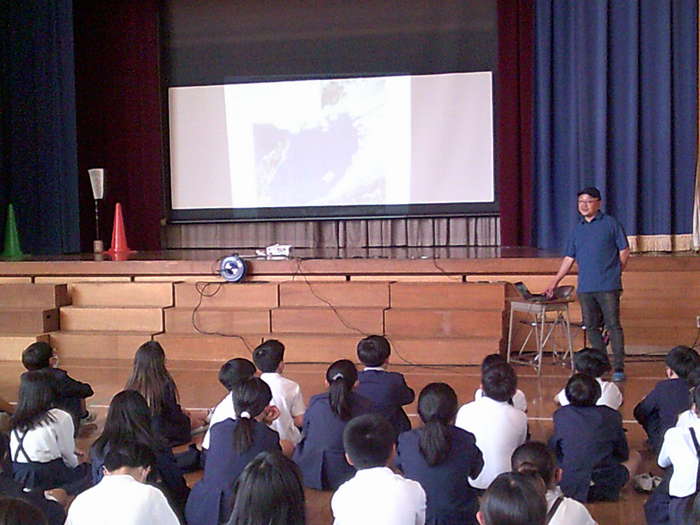

・校内で、大阪湾の現状やアマモの生態や役割について学習する。【写真5】

・アマモの特徴、生態、生育場所、アマモの群落が様々な生物が棲む一種の魚礁としての役割があること、アマモ場の面積減少には人間の経済活動による水質悪化などが大きく関わることを知る。

(2)アマモ苗植え・生き物観察(6月)

・前年度に活動して育てたアマモの苗を海に植える。

・生き物観察を行う。

・地引網を行う。

・海岸の清掃活動をする。

(3)アマモの花枝の採取(6月)

・アマモの花枝を採取して漁港で養生する。

・生き物観察を行う。

・海岸の清掃活動をする。

(4)アマモの種子の選別(9月)【写真6】

・花枝から採取した種子を観察する。

(5)水産技術センターでの学習(10月)

・大阪湾の環境の保全・改善を研究していることや大阪湾の豊かな環境を守るために行っている稚魚の育成や放流等について学習する。

・社会科で学習している栽培漁業について、現場で働いている方から聞き書きを行う。

(6)マルハニチロ株式会社出前授業、大阪ガス出前授業(11月)

・アマモの役割

・ワカメのお味噌汁作り体験

(7)アマモの苗を育てる(11月)

・アマモの種を土に植える。育成キットでアマモを発芽させ、アマモの苗の生長を観察・記録する。

(8)アマモ育成に取り組む他府県の様子、アマモやワカメの役割、地球温暖化の原因や仕組み、海洋プラスチックごみを減らす方法を知り、各自、さらに興味を持ったことについて調べ学習をして分かったことをスライドにまとめる。(11~12月)

(9)ワカメの種付け(12月)

・下荘漁協と連携し、ワカメの種糸付けをする。

・海藻の役割や種類について学習する。

(10)ワカメの収穫と調理実習(2月)

・ワカメを収穫し自分たちで調理して食べることで、陸と海との栄養や生命の循環を学ぶ。

・塩蔵ワカメの作り方を学び、養殖から加工までの一連のつながりを体験することで海を地域産業とのつながりを学ぶ。

(11)海洋教育実践報告会(2月)

・全活動をテーマごとにタブレットを活用してまとめ、学習活動報告をする。

第6学年(国語、社会、理科、総合、道徳)

(1)海洋ゴミやわたしたちが生きる地球は循環していることを学習する。

(2)空気中の気体の成分を知り、二酸化炭素のはたらきや地球温暖化のしくみを学習する。

(3)海岸清掃を行い、ごみの種類や量を調べる。【写真7・8】

(4)地球環境について調べ学習を行い、まとめる。

阪南市立西鳥取小学校

実施単元

1. アマモ苗移植[4年](総合)

2. アマモ花枝採取・生き物一斉調査[4年](総合)

3. 田植え体験[5年](総合 社会)

5. ビーチコーミング[1年](生活)

6. アマモ種子選別[4年](総合)

7. 海洋ごみ調査[4年](総合 社会)

8. 稲刈り[5年](総合 社会)

9. 漁港の座学 漁港見学[5年](総合 社会)

10. アマモ苗床づくり・播種[3年](総合)

11. 臨海学校、ウミホタルのしかけ作り、ウミホタル観察[5年](総合)

12. 聞き書き学習(漁師・海遊館元職員・関西エアポート職員)[6年](総合 国語)

13. ワカメ種糸付け[5年](総合)

14. ちりめんモンスタ―探し クイズ作り[2年](生活)

15. 海藻万華鏡[3年](総合)

16. 海苔すき体験[4年](総合)

17. 山・川・海のつながり[5年](総合 理科)

18. ワカメ収穫[5年](総合)

19. ワカメ調理実習[5年](総合 家庭科)

20. まちたんけん(海のこと)[2年](生活)

21. タコとのふれあい[1年](生活)

22. 実践報告会[4年](国語 総合)

23. ビーチコーミング ラック作り[2年](生活 図工)

24. ペッパー君による「海の栄養」学習[5年](総合 理科)

25. アマモとブルーカーボン[3年](総合 )

26. うみのなかのかくれんぼ かくれて身を守る動物調べ[1年](生活 国語)

27. 海の生き物飼育[4年](総合)

取り組みの概要

「海洋教育科」の学習活動では、(1)海とふれあい、海を学ぶことで地域の環境に関心を持つとともに、地域の人と共に活動することを通じて、地域の一員としての自覚を育むこと、(2)地域の海や人々と関わることで地域に対する愛着を深めるとともに、自らの生き方や社会の担い手として成長するための経験にすることを目的とした。

【1・2年生】

「海に親しむ」ことを目標とし、近くに自然豊かな海があることを知り、海で楽しむきっかけとした。

「ビーチコーミング」(7月)(11月)では、どんな生物がいるのか観察を行ったり、浜辺に落ちている貝殻やシーグラスを拾ったり、カニやヤドカリなどの生き物を捕まえたりした。2年生は拾って来た貝殻やシーグラスを使ってラックを作り、余った貝殻は委員会活動で高学年が金づちで粉々にし、学習園の肥料として再活用した。

「ちりめんモンスターを探せ」(2月)では児童が身近な食材から海の生き物に親しみ、海を身近に感じることができた。2年生は自分たちが学んだこと周りの人に伝えるため、ちりめんモンスタークイズを作成した。

新たな取組としては、1年生が国語の教材である「うみのかくれんぼ」から、海で隠れる習性のある生き物を調べてまとめ、友だちに紹介する活動を行った。漁師さんからゆずり受けた「コバンザメ」を学校の水槽で飼ったり、ビーチコーミングでヤドカリが貝に隠れる様子を見たりしていたので、子ども達は意欲的に取り組むことができた。

【3年生】

「海を知る」ことを目標とし、海の楽しみ方や、海を育むことの大切さを学んだ。

「海藻万華鏡」(8月)では、様々な海藻の破片を利用して万華鏡作りを行った。その活動の中で、海藻には様々な色や形があることを実感することができた。

「アマモ苗床づくり・アマモ播種」(11月)では、4年生から地域の海の環境を守るためのアマモの育成活動を受け継いだ。海にアマモの苗を植えに行った後、海岸に行って海の様子や生き物などを観察することで、この海でアマモが育っているということを実感できた。また、学校の水槽でもアマモを育てて、海水の管理、アマモの成長記録をとるなどの活動を行った。更に、同じ小学校3年生が作った「ブルーカーボンを知っていますか?」の折り本をつかって、岬高校の生徒から、アマモには二酸化炭素を減らす役割があることを教わった。

【4年生】

「海を守る」ことを目標とし、理科や社会科と横断的に、生きもののすみかの重要性や環境保全について学ぶとともに、海苔漉き体験を通じて漁業について考えるきっかけとした。

「アマモ苗移植」(5月)、「アマモ花枝採取・生き物一斉調査」(6月)では、地域の海に生息する生き物の観察を行ったり、自分たちが育てたアマモの種を採取したりした。自分たちの近くにある海のアマモ場に、多くの生き物がいることを知ってもらうため、魚やエビ、カニなどを捕って学校の玄関に水槽を設置して飼育した。また、地域の漁師さんから「タツノオトシゴ」「コバンザメ」をいただき、同じく海で飼育する事で、海の生き物の多様さを実感することができた。

「種子選別」(9月)では、3年生のアマモの学習につながること、自分たちの思いを3年生に伝えることを意識しながら取り組んだ。

「西鳥取の海洋ごみ調査」(11月)では、海岸清掃に行き、海岸にプラスチックごみが多いことや、海以外で捨てられたごみがたくさんあることに気づくことができた。

「海苔漉き体験」(3月)では、海の恩恵を感じ、次年度に社会科で学ぶ漁業について関心を高める取組みとなった。事前学習では絵本を活用し、海苔が成長するのは、山からくる栄養のおかげであることを知り、山・川・海のつながりを感じることができた。

阪南市の実践報告会では「海のごみ問題」について劇で発表し、自分たちでセリフを考えたり、小道具を作ったりするなど意欲的に取り組んだ。また、朝日小学校の5年生とオンラインで交流し、海の清掃活動で感じたことなどを自分たちの言葉でしっかり伝え、ごみを減らし、海の生き物を守っていくことの大切さを知らせることができた。

【5年生】

「海と漁業の関わりを知る」ことを目標とし、社会科の漁業や清掃工場の学習とつなげて、海の利用について学んだ。

「田植え」(6月)、「稲刈り」(10月)では、水の循環を通して、陸の栄養分が海の豊かさにつながっていることを学んだ。「漁港見学」、「漁業についての学習」(1~2学期)では、海を利用することが生活に根付いていることを理解し、「ワカメ種糸付け」(12月)、「ワカメ収穫」(2月)で実際に海産物の収穫を体験することができた。

ワカメ収穫の事前に「山・川・海のつながり」の学習を行い、海の生き物の豊かさと川から流れてくる山の栄養が大きく関わっていることを学び、海中の栄養状態を意識しながらワカメの収穫をすることができた。今年はワカメの成長がこれまでで一番悪く、色も薄かったので、海の栄養不足という問題を目の当たりする事になった。

そして、その後の「ワカメを使った調理実習」では、収穫したワカメとお米を使い、大阪ガスからゲストティーチャーを招いてご飯と味噌汁をつくる学習を行った。子どもたちは自分たちが収穫した食材ということもあり、自然の恵みを感じながら活動することができた。

「臨海学校」(9月)では、ウミホタルの観察の活動のために、事前に自分たちでウミホタルを捕まえるしかけを作り、実際に捕まえることができた。観察を通し、海の生き物の不思議さや多様性を学ぶことができた。

【6年生】

6年間の学習の集大成として、海の活動から、地域や社会について学びを深め「海とどう関わるか考える」ことを目標とした。

例年行っている「聞き書き」(2月)では、「漁師」「海遊館元職員」「関西エアポート」の方を招待し、様々な視点から海の活用や環境問題についての話を聞くだけでなく疑問点を質問することができた。そこから、これまで学んできた海洋教育と「聞き書き」をつなげて、自分がこれから海とどう関わって生きていくかを、深く考えることができた。

阪南市立舞小学校

実施単元

1.「海の生き物となかよし」[1年](生活)

2.「海辺の自然を楽しもう」[2年](生活)

3.「海藻ってなんだろう?」[3年](総合)

4.「海の生き物にふれよう」[4年](総合)

5.「ワカメを育てて収穫しよう」[5年](総合)

6.「自分たちの考えを発信しよう」[6年](総合)

取り組みの概要

本校は、運動場に隣接して山があり、校舎から大阪湾を望むことができる自然豊かな場所にある。これを活かし、水の循環を通した山・川・海のつながりについての学習に取り組んでいる。

低学年では、まず実際に海辺へ行き、海辺の様子を知ることや海には様々な生き物がいることを知る学習に取り組む。中学年では、主に社会科の地域学習と関連づけつつ、特産である海苔を中心とした海藻の学習や、阪南の海のアマモ場について学ぶ。高学年では主に理科の学習と関連づけながら、これまで学んできた海の生き物や水産物の成長と自分たちが暮らす地域との関連について学ぶ。海との距離は遠くとも自分の暮らす地域は無関係ではないことに気づき、海の問題を自分事として捉え、考えていく学習に取り組む。

1.「海の生き物となかよし」 1年 生活科

「ちりめんモンスター」に取り組み、ちりめんの中にも様々な種類の生き物がいることに気づき、海の生物多様性について知る導入として取り組んだ。

2.「海辺の自然を楽しもう」 2年 生活科

実際に海へ行き、「ビーチコーミング」に取り組んだ。採集した貝殻などの漂着物を用いて、写真立てづくりに取り組んだ。また、活動の際に漂着していた海洋ごみの存在にも気づかせ、問題意識をもつ雰囲気を醸成した。

3.「海藻ってなんだろう?」 3年 総合的な学習の時間

海藻をテーマに取り組んだ。海藻万華鏡づくりにも取り組み、食べる海の恵みを意識する活動として、「のりすき体験」に取り組んだ。普段よく食べる海苔がどのようにして作られているのか学んだ。また、海苔の養殖が府下では阪南市でしか行われていないことも知り、地域の産業に誇りをもつと同時に守っていきたいものであるという思いをもつことができた。

4.「海の生き物にふれよう」 4年 総合的な学習の時間

海へ行き、生き物採集を行った。アマモ場が多くの生き物を育んでいることを知り、大阪湾の生物多様性を実感することができた。また、生き物を連れて帰り、学校の水槽で飼育することで、全校児童の生き物への関心を高めることができた。

5.「ワカメを育てて収穫しよう」 5年 総合的な学習の時間

海へ行き、ワカメの種糸つけと、収穫を行った。海藻の学習やのりすき体験をした経験を想起しながら、小さなワカメの種糸が、海の栄養を吸収して大きく育つことが実感できた。また、実際にワカメをさわったことで、感触を確かめることができ、あわせて小さな生物がワカメにもいることに気づくことができた。

6.「自分たちの考えを発信しよう」 6年 総合的な学習の時間

これまでの学習を統合する活動として「フルボ酸」を中心に、学んだこと・考えたことを発信するための動画を作成し、市内の他校や下級生に学びを広めることができた。

阪南市立尾崎小学校

実施単元

1.海洋教育オリエンテーション[4~6年](総合)

2.アマモ花枝採取、生き物観察[6年](総合)

3.漁業ってなに? 尾崎漁港へ行ってみよう 私たちの漁業[5年](総合・社会)

4.海藻で万華鏡をつくろう[3年](総合・図工)

5.チリメンモンスターを探そう[2年](生活)

6.ビーチコーミング ビーチプレートをつくろう[1年](生活・図工)

7.ビーチコーミング 海の漂流物を使ってつくろう[2年](生活・図工)

8.臨海学舎[5年](総合)

9.うみのかくれんぼ[1年](国語)

10.環境保全ポスター[4年](図工)

11.男里川から大阪湾へ(9月:男里川 10月:尾崎海岸)[4年](総合・理科)

12.アマモ種子選別[6年](総合)

14.漁師さんへの聞き書き(聞き書き、新聞作成・校内掲示)[5年](総合・社会)

15.SDGsを知ろう[6年](総合)

16.アマモ苗床づくり・播種[5年](総合)

17.わたしたちにできること~尾崎の海を紹介しよう~[6年](国語)

18.大漁旗を作ろう

19.私たちの海でワカメを育てよう[4年](総合)

20.育てたワカメを収穫しよう [4年](総合)

21.海の命[6年](国語)

取り組みの概要

【海に親しむ】海の自然に親しむ、海の多様性に触れる

○ビーチコーミング(7月)1・2年

近くの海岸を歩いて、生き物を探したり貝殻などを拾ったりする

拾ってきた貝殻などを用いてフォトスタンドをつくる

○チリメンモンスター探し(7月)2年

チリメンモンスターを探す活動を通して、海の生き物の多様性について知る

○臨海学舎(7月)5年

カヌーや筏に乗る活動を通して、海での楽しさに触れる

ウミホタルの観察を通して、海の生き物の不思議さに触れる

【海を知る】海の自然や資源・人との繋がりについて関心を持つ

○海藻万華鏡体験(7月)3年

海藻を用いて、万華鏡をつくる

○水辺の学校(9月)4年 →福島海岸・男里川

山川海の循環性について学ぶ

海岸の浅瀬にいる生物について学ぶ

近くの男里川で、災害や水質について学ぶ

男里川やその河口で生息している生き物の調査をする

○漁港見学(11月)5年

近くの尾崎漁港を見学し、漁師から漁船や漁具について学ぶ

また。見学して気になったことなどをまとめ、聞き書き学習へとつなげる

○聞き書き学習(12月)5年

尾崎漁業協同組合の漁師を招き、漁師から人となりや海・漁業に対しての思いを聞く

【海を守る・利用する】海の保全活動を体験する、自分にできることを考えて実行する

〇海岸清掃活動(6月)全児童とその保護者・地域

男里川河口~えびの浜までの海岸線の清掃を行う

○アマモ花枝採取・生き物調査・地曳網体験(6月)6年

尾崎海岸のアマモ場で、アマモの花枝を採取したり生き物調査をしたりする

○環境保全ポスターづくり(9月)4年

環境保全について調べ、環境に優しい取りくみを啓発するためのポスターをつくる

○アマモ種子選別(10月)6年

アマモの種子を選別する

○アマモ苗床づくり・播種(11月)5年

アマモの種子を植え、一部は学校で育て、もう一部は福島海岸へ植える

○ワカメ種糸つけ(1月)・収穫(3月)4年

ワカメの種糸を漁協の方の協力のもと植え付け、後にそれを収穫する。

〇活動をまとめる(2~3月)5年

5年生の海洋教育での活動を振り返る様子を動画にまとめ、全校児童に向けて発信するとともに、次年度の活動への意欲を高める

成果

・今年度、5年生では、社会科で学習した漁業について、実際に自分たちの町にある漁港でも「せり」や養殖をしていることを見ることができた。また、聞き書きでそのことを踏まえて、漁協の方に質問することができた。

・昨年度、4年生でワカメの養殖を体験したことで、社会科で養殖業を学ぶときに自分たちの体験や経験と重ねて考えさせることができた。

課題

・昨年度同様、副読本の活用ができていない。校内で研修するなど、副読本の活用を周知徹底していく必要がある。

・昨年度の反省をいかして、漁協への連携を学校主導で行なったが、一部連携がうまく取れず、ご迷惑をおかけすることがあった。海など外での活動の際は、もっと連携をとるべきだと考える。

阪南市立上荘小学校

実施単元

1.海洋教育オリエンテーション[3~6年](総合)

2.海の豊かさを守ろう[6年](総合)

3.大阪湾で行われている漁の仕方について(尾崎港へ行こう 私たちの漁業)[5年](総合・社会)

4.海藻おしばをつくろう[3年](総合・図工)

5.チリメンモンスターを探そう[1年](生活)

6.海の生き物にふれよう(海の生き物見つけ)[3,6年](総合)

7.海のゴミ問題について知ろう(ビーチコーミング 海の生き物見つけ 石ころアートをしよう)[1,2年](生活・図工)

8.海の生き物について知ろう(尾崎の海岸)[3年](総合)

9.アマモの花枝採取[3年](総合)

10.アマモの種子選別[4年](総合・社会)

11.アマモ苗床づくり[5年](総合)

12.私たちの海でワカメを育てよう[5年](総合)

13.SDGs授業 エコクッキング 大阪ガス出前授業[5年](生活・総合・社会)

14.育てたワカメを収穫しよう[5年](総合)

15.お米ができるまで~ゲストティーチャーに聞こう~[5,6年](社会・総合)

16.米作り探検隊になろう(田植え体験)[5,6年](社会・総合)

17.米作り探検隊になろう(稲刈り体験)[5,6年](社会・総合)

18.海藻万華鏡をつくろう[4年]( 図工)

19.SDGs授業 大阪湾でとれる魚について 大阪府職員出前授業[1年](生活)

20.SDGs授業 SDGs総論、なんでやろう食品ロス 阪南市職員出前授業[4年]( 総合)

21.SDGs授業 リサイクル循環型社会について 伊藤園出前授業[5年](総合)

22.SDGs授業 プラスチックごみ削減ワークショップ アサヒユウアス㈱出前授業[2年](生活)

23.自分が思い描く海を表現しよう 関西大阪21世紀協会出前授業[4年](図工)

24.抜水って何?阪南市の偉人について知る[6年](総合)

取り組みの概要

1.概要

本校は、国道沿いの学校で近隣には住宅街や商業施設が並び、海や山が近くにある校区ではない。海洋教育を進めるうえでの立地的条件は整っているとは言えない。そのような状態から、海洋教育パイオニアスクールプログラムに参加し、海洋教育実施校との連携・交流をしながら取り組んできた。本校は海洋教育実施4年目となり、活動の意義を児童は理解し、多くのことを学ぶことができた。また、教員も海洋教育の研修に進んで参加し、自分たちで海洋教育の授業をできるようになりつつある。

今年度は、前年度に取り組むことができなかった、田植えや稲刈りなども取り組むことができた。また、環境問題に力を入れ、企業、阪南市職員、大阪府職員に来ていただき、出前授業を行った。

本校の地域の人たちは山から流れてくる川の水を利用し、稲作を進めてきていること、湧き水を生かして産業につなげてきたことに注目し、今年度も地域に関わる活動を取り入れた。地域と関わる活動を取り入れることで阪南市の文化歴史を知り、地域を大切にしていこうとする心情を育てていきたい。

2.目標

(1)「海」での活動の楽しさを知り、海の環境保全活動を知り、産業・資源について学ぶ。

(2)阪南市の文化歴史、身近な環境にふれることで地域を大切にしていこうとする心情を育てる。

(3)他者に伝える活動を充実させ、「発信する力」「発表する力」の向上をめざす。

3.取組

【海に親しむ】海の自然に親しむ、海の多様性に触れる

○海の生き物について知ろう(7月)3年 (尾崎の海岸)

近くの海岸を歩いて、生き物を探したり貝殻などを拾ったりする

〇海の生き物にふれよう(7月)2年(尾崎の海岸)

近くの海岸を歩いて、生き物を探したり貝殻などを拾ったりする

拾ってきた石を用いて「石ころアート」を行う

○チリメンモンスターを探そう(1月)1年

チリメンモンスターを探す活動を通して、海の生き物の多様性について知る

【海を知る】海の自然や資源・人との繋がりについて関心を持つ

○海藻おしば・海藻万華鏡をつくろう(1月)3・4年

海藻を用いて、絵葉書・万華鏡をつくる

○大阪湾で行われている漁の仕方について (尾崎漁港へ行こう 私たちの漁業)(10月)5年

近くの尾崎漁港を見学し、漁師から漁船や漁具について学ぶ

○「抜水」ってなに?

(水について・湧き水を地域の人たちは利用してきたことを調べる)(1月)6年

〇SDGsを知ろう(10月~1月)1・2・3・4・5・6年

「エコクッキング」「リサイクル」、「食品ロス問題」、「大阪湾のお魚と漁業」について学習をした

【海を守る・利用する】海の保全活動を体験する、自分にできることを考えて実行する

〇海を知り、海を守ろう(アマモ海に帰そう 海の生き物見つけ)(5月)6年(尾崎の海岸)

尾崎海岸のアマモ場で、アマモにふれる。生き物調査を行う

○アマモ苗床づくり・播種(11月)4・5年

○ワカメ種糸つけ(12月)・収穫(2月)5年

4.成果

・6年生では海岸清掃活動やマイクロプラスチック問題学習を通して、自然環境問題に向き合うことができた。また、学んだことを多学年に紹介することができた。

・多くの外部講師の方に関わってもらえたことで、全学年で「環境」と「海」のつながりを感じさせる活動を行うことができた。

・稲作の活動を今年は取り組むことができたので、水の大切さについても学習を進めることができた。

・海洋教育と並行して、本年度も大阪府のSDGs出前講座を多くの学年で取り組むことができた。

・各学年の海洋教育の取組を1つの動画にまとめることができ、阪南のホームページに掲載することができた。

5.課題

・さらに他者に伝える活動を充実させ、「発信する力」「発表する力」の向上をめざしていく。

・他校との交流を増やして、海洋教育の活動の幅を広げていかなくてはいけない。

・活動が単発に終わらずに系統だった海洋教育の取組をもっと全教職員で共有していかなくてはいけない。

阪南市立東鳥取小学校

実施単元

1. 海の生き物と出会おう[1年](生活・図工・国語)

2. 海辺の自然に親しもう[2年](国語・生活・道徳・図工・音楽)

3. 阪南の海ってどんなところ?[3年](社会・国語・総合)

4. 海を守ろう!~プラスチックに新しい価値を~[4年](社会・図工・総合・国語)

5. 阪南の海を守ろう[5年](国語・社会・総合)

6. 持続可能な○○を目指して[6年](国語・総合)

取り組みの概要

低学年では、1年生で、ちりめんモンスターに取り組むことで海と私たちの生活の関わりについて知り、身近に関られるよう、2年生で、実際に海に行き、ビーチコーミングに取り組むことではんなんの海を身近に感じられるようにする。

中学年では、3年生で、阪南市の魅力について紹介する活動を通して、はんなんの海と生活や仕事について聞いたり調べたりする。4年生で、ごみの学習、海岸清掃活動を通して、自然環境の状況や自分たちの生活が自然環境に影響を及ぼすことを知り、進んで海の自然を守ることができる。

高学年では、5年生で、臨海学校でのウミホタルの観察を通して阪南の海のすばらしさを知る。6年生で、SDGsについての学習を深め、持続可能な視点から海洋・環境問題の実態を知り、SDGsの目標の中からできることを考え、取り組んだ。

海と離れていても、海とつながっているということを感じ、自分たちの生活の中で身の回りにあることからできることを考え、行動することで海を大切にするということを感じられるように取り組みを行った。

阪南市立朝日小学校

実施単元

1. 海の生きものに出会おう[1・2年](生活・図工)

2. 海辺の自然に親しもう[3年](総合・図工)

3. 海辺の自然を守ろう[4年](総合・社会)

4. 私たちの海を守ろう[5年](総合・社会)

5. 自然環境を守ろう ~自分たちにできること~[6年](総合・理科)

取り組みの概要

【1・2年】

男里川河口で磯遊びを行った。海から離れた地域に住む本校の児童たちにとって、実際に海の生き物を探したり、ふれたりするとても貴重な体験ができた。

1年生は海岸にある石を持ち帰り、図工科で石ころアートに取り組んだ。2年生は2回目の磯遊びということもあり、1年生に生き物の見つけ方を教えたり、積極的に活動に取り組んでいた。

【3年生】

男里川河口でビーチコーミングに取り組んだ。シーグラスや貝殻を探したり、講師の岩井さんに生き物の名前を聞いたりと意欲的に活動していた。図工科では、持ち帰ったシーグラスや貝殻を使ってオリジナルフォトフレーム作りに取り組んだ。

【4年生】

男里川の干潟観察や、チームガサの方を講師に招き、ちりめんモンスター探しを行った。実際に干潟の生き物にふれたり、チリモンの中から色々な生き物を探す活動を通して、海の豊かさに気づくことができた。また、体験活動を入口として食品ロスやごみ問題に気づき、海辺の自然を守るための活動について考えることができた。

【5年生】

栽培漁業センター見学・地曳網体験・漁港見学・ウミホタル観察会など、1年を通して多くの体験学習を行った。実際に海の生き物にたくさんふれ、海に親しみを持つことができた。また、身近に存在する豊かな海を守るための取り組みを考えることができた。5年生は、朝日小学校海洋教育の取り組みの中心となり、他の小学校との実践交流会(リアルタイムオンライン)も行った。

【6年生】

昨年度、学校の中心となり海洋教育に取り組んできた。今年度は、そのまとめとして修学旅行でも海洋教育に取り組んだ。志摩自然学校で環境学習やシーカヤック体験を行った。また、滞在先のホテルで鳥羽水族館の出前授業を受け、次の日に水族館見学を行った。色々な学習を積み重ねた後に、体験活動や見学を行うことで、子どもたちはより深く自然環境を守ることの大切さを実感することができた。

阪南市立桃の木台小学校

実施単元

うみのかくれんぼ[1年](国語科)

いきものだいすき[1年](生活科)

チリモンずかんをつくろう[1年](図画工作科)

海の生き物を知ろう[2年](生活科)

海そう万げきょうを作ろう[2年](図画工作科)

ふしぎな海の生きもの[2年](図画工作科)

海の生き物図かんを作ろう[3年](総合的な学習の時間)

健康なくらしのために[4年](社会科)

海洋ごみの調査をしよう[4年](総合的な学習の時間)

食品ロスについて考えよう[4年](総合的な学習の時間)

大阪の海を紹介しよう -桃の木うみうみプロジェクト-[5年](総合的な学習の時間)

エコクッキング[5年](家庭科)

生き物どうしのつながり[6年](理科)

始めよう!私たちにできること[6年](総合的な学習の時間)

取り組みの概要

本校は、阪南市の丘陵地帯に大阪府企業局が開発したニュータウンにあり、閑静な住宅街で、緑豊かな自然にも恵まれた環境の中にある。1・2年生は海の生き物と触れ合って関心をもてる活動、3・4年生は海の環境を保全するための活動、5・6年生は海の大切さや海と関わる人たちの仕事などを広める活動に取り組んできた。

1年生は、国語科「うみのかくれんぼ」、生活科「いきものだいすき」の学習において、海の写真を見て、海へ行ったり遊んだりした経験を話し合い、海に関心を持てるよう取り組んだ。また、外部講師と連携し、ちりめんモンスターさがし(右写真)やチリモン図鑑をつくる活動を行った。海の生き物を実際に観察し、多様な海洋生物がいることを知って興味をもつことができた。

2年生は、阪南市シティプロモーション課の「おおさかわんの魚とぎょぎょう」の出前授業を通して、大阪湾の生き物と海に出されるごみについて学習し、海の環境を守ろうとする意識づけを行うことができた。「海藻万華鏡づくり」の学習で実際の海産物に触れて親しみを持ちながら作品を完成させたり(左写真)、図画工作科「ふしぎな海の生き物」で海の生き物の体の特徴を意識しながら作品に描き表したりすることができた。

3年生は4年生とともに校外学習でニフレルに行き、様々な環境でくらす水の生き物を観察した。また、箱作海岸へビーチコーミングに行き、砂浜の生き物やシーグラス、貝殻などの観察や採集をした(右写真)。集めたシーグラスと貝殻は図画工作で作成したフォトフレームの飾りつけに活用した。関心のある海の生き物の生態について調べ、タブレット端末を使って「海の生き物図鑑」としてまとめる活動にも取り組んだ。

4年生は社会科「健康なくらしのために」 を学習し、ごみや生活排水の処理や再利用について学び、ごみを減らしたり、汚れを少なくしたりする方法を考えた。「海洋ごみ調査」では男里川河口付近にあるごみの量や内訳を調査し、海洋ごみがもたらす影響について外部講師に話してもらう(左写真)ことで、海の環境を守る活動について身近に感じながら学習を進めることができた。海洋ごみについて学んだこと、調べたこと、自分たちにできることはタブレット端末で新聞にまとめ、海に関する環境について考えを深めることができた。また、阪南市シティプロモーション推進課の「なんでやろう?食品ロス」の学習を通じて、食べ残しや廃棄されるごみが環境に与える影響について学び、自然環境を守るための具体策を考えることができた。

5年生は水産技術センターの見学に行き、大阪湾の環境の保全・改善を研究していることや大阪湾の豊かな環境を守るために行っている稚魚の育成や放流等について学習した。社会科で学習している栽培漁業について、現場で働いている方から話を聞くことができた(右写真)。大阪湾や阪南の海の魅力について、見学して学んだことや図書資料、インターネット資料を用いて調べたことを豊中市立刀根山小学校の5年生とZoom上で交流して発表した。調べて分かったこと(事実)とそこから考えたこと(意見)を分けて発表することで、相手に海の魅力が伝わりやすい発表になるよう工夫することができた。また、大阪ガス「エコクッキング」の実習で、環境のために家庭や外出先で心がけることについて話を聞き、食品ロスを減らせる具体的な調理方法を実践することで、環境への関心を高めることができた。

6年生は理科「生物どうしのつながり」で、食物連鎖や養分の循環について学習した。関西エアポートによる出前授業(左写真)を通して環境保全の取り組みについて学習し、山・川・海などの自然環境がすべてつながっていることを学ぶことができた。海のもたらす豊かさや海の環境を保全する取り組みについてこれまで学習したり、さらに調べたりしたことをタブレット端末を使ってまとめ、海を守るために自分たちにできることを考えて発表した。