北海道 教育委員会 地域展開 2024年度

君津市教育委員会

きみつSDGs×つながる山・川・海学習プログラム

活動参加校

教育委員会の取り組みの概要

(1) 助成終了後の継続的な実施のための環境整備の状況

本市として厳しい予算状況の中ではあるが、以下4点を行いながら、特に優れた学習プログラムについて精選し、継続実施できるよう努力していきたい。しかしながら、特に校外学習におけるバスの確保や予算を必要とするものについては、実施の見通しが不透明であるのが現状である。

(1-1)君津市教育センターの重点施策「きみつSDGs教育推進事業」の一環としての位置づけ

(1-2)「第3次君津市環境基本計画」(令和6~令和15年度)へ明記

(1-3)副読本「きみつ学~つながる山・川・海・人探究百科」有効活用による教育活動の充実

(1-4)君津市関係各課との連携

今年度は、環境保全課、農政課、農林土木課、生涯学習文化課、学校給食共同調理場など関係各課の協力を得て、特色ある活動を実施することができた。

(2) 学校間の連携推進(継続地域は学校間の連携推進・発展)状況

学校間の連携については、海だけでなく森に注目して学習を進めている学校も含めたオンラインでの合同学習発表会の開催により、互いの取り組みの違いを生かして自然な学び合いの場が生まれるようにした。

(3) 参加校の合同発表会の開催内容

【小学校5校】

・2月14日(金)にオンラインで実施した。

・各発表あたり5~8分程度で、他校との質疑応答の時間も設け、活発な質疑応答の時間となった。

・海洋教育パイオニアスクールプログラムの日置光久先生から講評をいただいた。

【中学校2校】

・昨年度に引き続き、12月13日(金)オンライン実施の君津市中学校合同生徒会全体研修会の1部に発表の時間(各校5分程度)を設定し、海洋教育パイオニアスクールプログラムに参加していない中学校にも知ってもらえるようにした

(4) 教員を対象とした海洋教育に関する研修の実施内容

・「夏のつながる山・川・海研修会」を8月5日(月)、以下の内容で木更津市畔戸公民館で実施した。

・参加者は教員12名、君津市教育センター所員3名、君津市環境保全課職員2名の計17名。

・以下3名の外部講師による、海洋教育に関連する講話・ワークショップをしていただいた。また実際に盤洲干潟の見学も行った。

(4-1)「東京湾の海苔養殖の現状とノリネットクラブの活動とアサリ味噌汁試食体験」

ノリネットクラブ 代表 石川金衛 様

(4-2)「ブルーカーボン特別授業~海の森づくりの取組み~」

日本製鉄(株)先端技術研究所 環境基盤研究部 研究第一課長 小杉知佳 様

(4-3)「ZUKOUSHITUの取組みと間伐材を活用したコースター作り」

ZUKOUSHITU 室長 戸田肇 様

(5) 副読本の作成状況や活用状況(必要に応じた改定の検討状況)

・本のタイトルは『きみつ学~つながる山・川・海・人~探究百科 きみペディア』とし、全112ページを作成した。

・歴史の章、山の章、川の章、まちの章、海の章、教員向けページで構成している。

・2025年度初めに紙版発行・配付予定(配付対象は検討中)

・2025年3月31日に君津市HPで公開し、君津市SNSでも情報発信予定。

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/43/76085.html

・総合的な学習の時間における探究的な学習のきっかけにしたり、各教科(主に理科・社会科・家庭科等)の学習を教科横断的に深めたりすることができる副読本とする。全体を網羅的に学習するものではなく、各学校の必要に応じて、部分的な活用ができるような構成になっている。

・2025年度中に1度改訂を予定している。

(6)その他君津市としての取り組み

「さかなクンと一緒にSDGsを考える~小糸川源流の生き物調査~」

前段の準備授業として、かずさDNA研究所の協力で、9月に君津市を流れる小糸川源流にて環境DNA調査による生き物調査を実施した。そこで得られた生き物の情報をもとに、10月31日(木)君津市が連携しているさかなクンと君津市立清和小学校との共同学習を企画した。生き物調査を現地で実施した後、清和小学校体育館で、事前に環境DNA調査を行った5・6年児童からの報告と照らし合わせながら、実際に見つけた魚やカニなどの生き物についてさかなクンから楽しい話を聞くことができた。

君津市立八重原小学校

実施単元

1.海の生き物に親しもう(生活科「生きもの大すき」)[1年](生活科)

2.守りたい私たちの海と生き物・自然[4年](総合)

3.千葉の海の豊かさを守ろう[5年](総合)

4.海で起こっている問題について調べよう(総合「世界とつながろう」)[6年](総合)

取り組みの概要

1.海の生き物に親しもう(1学年)

・鴨川シーワールドで、海の生き物の様子を見学した。

・ベルーガ(白イルカ)と触れ合う体験活動を行った。

〇海や海の生き物について親しみをもつことができた。

2.守りたい私たちの海と生き物・自然(4学年)

・東京湾漁業研究所の方を講師に招き、アサリが水をきれいにする実験を行い、その様子を観察した。

・木更津市にある盤洲干潟を散策し、干潟にいる生き物やその環境にふれた。

・木更津市にある見立海岸潮干狩り場で潮干狩りを行った。

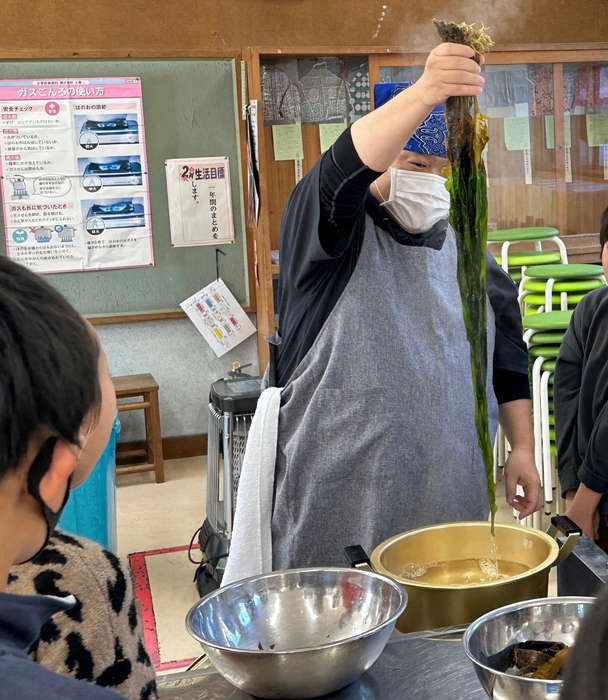

・ノリネットクラブの方を講師に招き、海苔づくりについての講話を聴いたり海苔すき体験を行ったりした。

〇海の環境を守ることは、そこにいる生き物を守ることにつながることに気づくことができた。

〇海苔づくりと海の環境の関係を知り、海の環境を守っていきたいという思いを深めることができた。

3.千葉の海の豊かさを守ろう(5学年)

・南房総市大房岬の海岸で磯遊びやビーチコーミングを行い、海辺の生き物を見つけたり、海辺に落ちている貝殻・シーグラス・様々なところから流れ着いたごみを集めたりする活動を行った。

・SDGs14「海の豊かさを守ろう」をテーマに、調べたことを新聞にまとめた。

〇海を身近に感じ、美しい海やそこに住んでいる生き物を守っていきたいという思いを深めることができた。

4.海で起こっている問題について調べよう(6学年)

・日本大学中村准教授を講師として招き、海洋プラスティックごみの問題についての講話を聞いた。

〇君津市の川である小糸川にどれだけ海洋プラスティックが含まれているかの調査結果や海洋プラスティックごみが及ぼす影響について知ることができた。環境問題を身近に感じ、環境を守っていかなければならないという思いをもつことができた。

君津市立周西小学校

実施単元

1 生き物のつながり発見~ビオトープを観察しよう~[5年生](総合・理科・社会)

2 海を通して地球環境について考えよう(1)~ビーチコーミング:磯の生き物や海を取り巻く環境を考えよう~[5年生](総合・理科・社会)

3 小糸川クリーン作戦 マイクロプラスチックの何がいけないの?~君津の自然から学ぶ~[5年生](総合・理科)

4 育てる漁業について考えよう~小糸川漁業協同組合の方をお招きして・フナ放流会~[5年生](総合・社会)

5 海を通して地球環境について考えよう(2)~ブルーカーボンの働き・ワカメ種付け~[5年生](総合・国語・理科・家庭科)

取り組みの概要

・学校において、生き物がどのようにしたら生息することができるのか調べ、学習したことを生かしてビオトープの観察を行い、水生植物を植える計画を立てる。夏の暑さ対策など行い、ビオトープの維持を行った。

・大房岬自然の家での宿泊学習を行い、「世界とつながる 砂浜ビーチコーミング」体験を行い、水の循環から海と世界のつながりについて考えた。また、砂浜に漂着する貝殻などの収集・観察を通して、生き物の育つ環境について考えた。

・小糸川のごみ拾いを通して、地域の現状に目を向け、環境保全の意識を育てた。

・マイクロプラスチック特別授業を通してマイクロプラスチックが川や海の生態系に与える影響について知り、一人一人ができる対策はないか考えた。

・学校周辺の川で魚の放流活動を行い、山と川、そして海につながる仕組みについて考えた。

・ワカメの種付け体験を通して、生物の成長や海の仕組みについて考える。君津が海苔養殖の歴史があったことを知り、海藻類が海でどのような役割をしているか知った。山・川・海がつながりあっているという1年間の学習のまとめを行い、合同学習会に参加し意見交換を行った。種付けをし、成長したワカメを試食することで、自然に対する感謝の気持ちを持たせた。

君津市立周西中学校

実施単元

1.日本製鉄REセンター ブルーカーボンの研究についての出前授業[1年](生活科)

2.森には魔法使いがいる(復習)[4年](総合)

3.NPO法人 森は海の恋人 畠山さんの講演[2年](総合)

4.鴨川シーワールド ナイトツアー[2年](総合)

5.鴨川青少年自然の家での海洋研修に参加する(シーカヤック)[2年](総合)

6.鴨川青少年自然の家でのプログラムに参加する(ビーチクリーン)[2年](総合)

取り組みの概要

・日本製鉄ブルーカーボンについての出前授業(9月)

日本製鉄が行う「海の森づくり」の取組について紹介してもらい、君津の海でブルーカーボン生態系が広がっていることを知った。

・事前学習(1年生の時に学習した「森には魔法使いがいる」を読み直す)

・講話(NPO法人森は海の恋人 畠山さん)を聞く。(10月)

ブルーカーボンや畠山さんの講演を聞く中で、自然に対する知識が増え、海に関する知識・興味・関心が高まった。

・鴨川シーワールド ナイトツアーに参加する(10月)

ナイトツアーでは、普段見ることができない夜の姿を見たり、トレーナーの話を聞いたりする中で、海の生物に関する興味・関心を高めることができた。

・鴨川青少年自然の家での海に関するプログラム(シーカヤック)(10月)

シーカヤック体験を通して、自然の中での活動を楽しみ、自然の偉大さを感じることができた。

・鴨川青少年自然の家での海に関するプログラム(ビーチクリーン)(10月)

ビーチクリーンを通して、自然環境は人間の手で壊されてしまうものだと気づき、自然を守り抜くためにできることを考えるきっかけとなった。

・事後学習(新聞つくり、プレゼンテーション)

君津市立周西の丘小学校

実施単元

1. 未来につなげよう!わたしたちの海[6年](総合)

2. 山・川・海プロジェクト[5年](総合)

取り組みの概要

【6年生】

<未来へつなげよう!わたしたちの海>

〇計画

富津海岸の環境の実態を知り、環境を守ろうとする意識を高めていく。また、アマモ場によって多様な生き物が生きていることを実感し、これからの自然環境とのかかわり方を考える。

〇実践

海岸の清掃活動

・大きなごみよりも、マイクロプラスチックごみや劣化した発泡スチロールのごみを拾うことの大変さに衝撃を受けていた。

・学芸員の平田さんの話から、人間と海の生き物の関係、ごみによる渡り鳥の死骸について聞き、人間が環境に影響していることを実感していた。

アマモ場の生き物調査

・アマモ場の生き物調査を行い、タツノオトシゴやイカの幼体、ヨウジウオなど普段水族館でしか見られない生き物が、身近な海にも生息していることに感動した。アマモ場が生き物にとって住処や隠れ家となっていることに気づいた。

【5年生】

<2 山・川・海プロジェクト>

○計画

・君津市の山・川・海のつながりやブルーカーボン生態系について知る。

・君津市の海を取り巻く環境について知る。

・宿泊学習で川の上流を見て、自然の豊かさを知る。川の散策。

(生き物、自然の恵み、水のきれいさ)

○実践

・猟師工房の命の授業では、野生動物との共生について考えた。野生動物の命を奪うべきか、守るべきか、自然が人にどのような影響を与えるのか知り、一人一人が共生することについての意識が高まった。

・君津市の小糸川上流で散策を行い、ハゼやヌマエビなどの多くの生き物に触れた。児童の予想よりも、多くの生き物を観察することができた。身近な川の豊かな生態系を知ることで、環境を守ろうとする意欲が高まった。

・昔ながらの方法で海苔すき体験を行った。さらに、漁業協同組合の海苔加工場では機械化された海苔が製品になる様子を見学したり、海岸から養殖場の様子を見学した。海に浮かぶ流木やごみを目の当たりにしたり、漁師の話を聞いたりすることで、漁業に携わる方の苦労や工夫を知った。

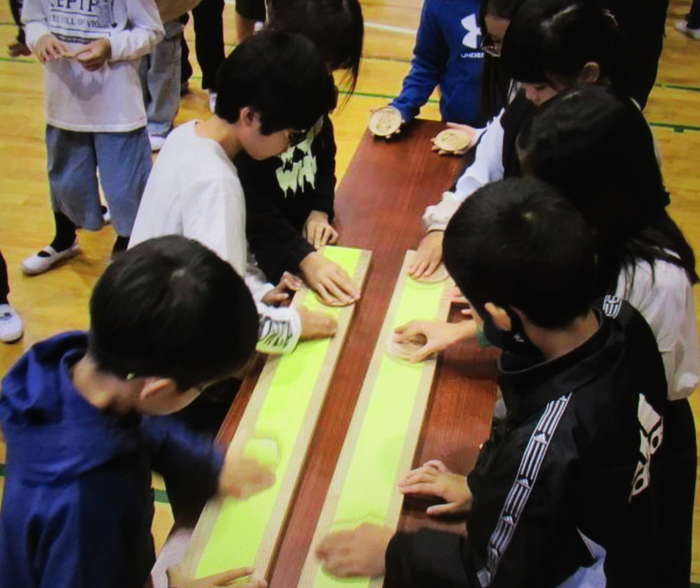

・わかめの種付け(東京湾漁業研究所の協力を得て実施)と成長したわかめの試食(君津市学校給食共同調理場の栄養士さんの協力を得て実施)を通して、海洋資源の成長を実感した。海藻や海草が二酸化炭素を固定する働きを知った。また、自分たちの身近な地域から水産資源が減少したり、淘汰されたりすることに危機感をもち、一人一人の環境を守る行動が大切だと考えた。

君津市立周西南中学校

実施単元

1 日本製鉄のブルーカーボン研究を学ぶ[2年](総合)

2 森には魔法つかいがいる[1年](国語)

3 NPO法人 森は海の恋人 講演 [2年](総合)

4 東北地方[2年](社会(地理))

5 海洋研究開発機構(JAMSTEC)「マリンディスカバリー・コース(世界の海で何が起きているの?)」を通して、最先端の海洋研究の現状や海洋環境の変化が生活に及ぼす影響について学ぶ[2年](総合(校外学習))

6 東京湾フェリーに乗船し、船上(海上)から三浦半島や房総半島、浦賀水道を航行する産業用船舶等を観察する[1年](総合(校外学習))

7 鴨川シーワールドでのナイトツアーやカッター体験を通して海について学ぶ[2年](総合(校外学習))

8 誰1人取り残さない 私たちがつくる 持続可能な世界[2年](道徳)

9 学習のまとめ[2年](総合)

取り組みの概要

今年度からスタートした海洋教育パイオニアスクールの取り組みで、市の協力を得ながら、実施した。今年度の取り組みからより計画的に学習を進めていきたい。

(1)国語科の授業「森には魔法つかいがいる」で森と海の関係について学んだ。(1年国語)

(2)社会科(地理)の授業「東北地方」の分野で森は海の恋人プロジェクトについて学んだ。(2年社会)

(3)日本製鉄のブルーカーボン特別授業で学んだ。(2年総合)

昨年度に続き、日本製鉄の環境技術研究室から研究員2名を招いて、日本製鉄が行っている「海の森プロジェクト」について出前授業を受けた。「鉄鋼スラグ」と呼ばれる物質と堆肥との混合物を用いて、昆布やわかめなどの海藻を育て、「海の森」を作る取り組みについて説明と実物のスラグなどを見た。海中でCO2を吸収した海草や海藻は、枯れた後海底に堆積して、炭素を貯留する。海の森も地上の森同様に地球上の空気を浄化してくれるということがわかった。

(4)NPO法人「森は海の恋人」の畠山さんから講演してもらった。(2年総合)

『つなげて考えよう森と海』のテーマで「NPO法人森は海の恋人」の畠山信さんを招き、畠山さんたちが取り組んできた森は海の恋人運動の背景やこれまでの取り組みについて話を聞いた。特に、養殖など自分たちの仕事や生活を何とかしようというところから環境保全で世界から注目を浴びるようになったことや今取り組んでいるプロジェクトが地球温暖化ストップに期待できるという話に興味津々だった。

(5)海洋研究開発機構(JAMSTEC)「マリンディスカバリー・コース(世界の海で何が起きているの?)」を通して、最先端の海洋研究の現状や海洋環境の変化が生活に及ぼす影響について学ぶ(2年総合)

今年度2年生の校外学習で、JAMSTECを訪問し、地球深部探査船「ちきゅう」が海洋調査しているところをオンラインで中継をした。また、JAMSTECの施設を見学したり、研究員の方からの説明を聞いたりして、現在の海の状況や海が抱える様々問題について話を学ぶことができた。

(6)東京湾フェリーに乗船し、船上(海上)から三浦半島や房総半島、浦賀水道を航行する産業用船舶等を観察する。(2年 校外学習)

(7)鴨川シーワールドでのナイトアドベンチャーを通して海洋生物の夜の生態について学ぶ。(2年総合)

(8)カッター研修を通して、船の仕組みを学ぶとともに、協調性や協力性を養う。(2年総合)

2年生宿泊学習の一環として、鴨川シーワールドのナイトツアーに参加し、普段昼に訪れる水族館で見る光景とは違い、夜の海の生き物たちの生態やガイドの方から海の重要性などについて学ぶことができた。

2日目には、カッター訓練を実施し、普段とは違う海上での体験を通して、自然を体感し、その海で仲間

と力を合わせてカッターを進めることの難しさ、協調することの大切さを学んだ。

(9)「誰1人取り残さない 私たちがつくる 持続可能な世界」(道徳)

今まで学んだことを受けて、改めてSDGsについて学習し、生徒にとって世界で起こっている課題をより身近に感じ、誰1人取り残さない持続可能な世界の実現に向けて、一緒に行動していける生徒の育成を目指そうと思った。

(10)学習のまとめ(2年総合)

今までの学習のまとめとして、googleスライドを用いて、学んだことや調べたことについて発表を行った。学年での発表後に市の合同生徒会で発表を行った。

君津市立貞元小学校

実施単元

1 貞元をとりまく環境「蛍が棲む町」[4年](総合)

取り組みの概要

蛍の生息地を実際に観察しながら講師の先生の話を聞いたことで、蛍が育つ環境を守るためにはSDGsを達成することが大事だということに気づいた。また、木の伐採をし、その木を海に沈めてのりを採る活動を通して、山と海には密接な関係があることを学んだ。今後も、自分たちの住んでいる地域に目を向け、地域のことを知り、環境について考える場を設定し、貞元地域を愛し大切に思う心を養っていきたい。

貞元をとりまく環境「蛍が棲む町」

・地域に生息している蛍の案内人である地元の「三舟の里」を訪ね、話を聞いたり、実際に生息地を観察したりして、蛍の生態系についての理解を深めた。

・蛍が生息できる環境を守るため、自分たちにできることを考えることができた。

・伐採した木を使ったコースターづくりを体験し、SDGsについてまで考えを広めることができた。

・伐採したものと同じマテバシイの木が、のりの養殖に栽培されていたことから、のりすきの体験をした。

・のりの養殖が活発になることで、海水中の二酸化炭素を減らし、温暖化を防ぐことに気づいた。

・海を守ることが、地球全体を守ることにつながることを理解した。

君津市立小糸小学校

実施単元

1 海洋生物に触れ合おう[1年](生活)

2 小糸在来を育てよう[2年](生活)

3 干潟探検の注意点を知ろう[4年](総合)

4 あさりの浄化作用について知ろう[4年](総合)

5 干潟探検・潮干狩りをしよう[4年](総合)

6 川探検をしよう[4年](総合)

7 小糸在来を育てよう[4年](総合)

8 豆腐作りをしよう[4年](総合)

9 小糸地区の稲作を体験しよう[5年](総合)

取り組みの概要

1 1年生【生活科】 ※鴨川シーワールド

・海の生物について知ったり、ふれたりする水族館での活動を通して、海の生き物に親しみを持つ。

2 2年生【生活科】 ※君津高校上総キャンパスとの連携事業・食育連携事業

・小糸地区特有の「小糸在来?」を栽培し、収穫する。おいしくいただくための料理名と調理方法を知る。

3 4年生【総合】 ※大房岬自然の家の所長の講話

・干潟探検をするために必要なこと、注意事項等を学ぶ。

4 4年生【総合】 ※千葉県水産総合研究センター東京湾漁業研究所の研究員の講話

・あさりの浄化作用について学ぶ。

5 4年生【総合】 (1)盤州干潟にて干潟探検、(2)金田みたて海岸にて潮干狩り

(1)木更津市金田の干潟に入る体験を通し、海に親しみを持たせるとともに、自然の豊かさに気付かせる。

(2)潮干狩りを通して、潮の満ち引きする様子について実感したり、海の生き物について触れたりする。

6 4年生【総合】 ※君津市清水渓流広場

・小櫃川水系の上流での川探検をし、海と川の違い(地形、水の流れ、生き物等)について調べたり、川から海につながる仕組みについて考えたりする。

7 4年生【総合】 ※本校の花壇で小糸在来栽培、JAの職員の方との連携

・本校の花壇の環境を整え、JAの職員の方に小糸在来の植え方や育て方を教えていただきながら栽培していく

8 4年生【総合】 ※本校の家庭科室にて

・収穫した小糸在来を豆乳にする。海水からとった「にがり」や「塩」と豆乳を合わせて豆腐作りを体験する。

9 5年生【総合】 ※君津市認定農業者協議会との連携による米づくり

・小糸地区は水がきれいで自噴しており、昔から米作りが盛んであることから、市の認定農業者協議会の協力で米作り体験をする。また、生産者の大変さを知るとともに豊かな環境を守るためにできることを考える。