山形 教育委員会 地域展開 2024年度

鶴岡市教育委員会

海洋教育推進事業~ふるさと鶴岡の海・川・山を愛する教育~

活動参加校

- 鶴岡市立朝暘第一小学校

- 鶴岡市立朝暘第二小学校

- 鶴岡市立朝暘第三小学校

- 鶴岡市立朝暘第四小学校

- 鶴岡市立朝暘第五小学校

- 鶴岡市立朝暘第六小学校

- 鶴岡市立斎小学校

- 鶴岡市立黄金小学校

- 鶴岡市立大泉小学校

- 鶴岡市立京田小学校

- 鶴岡市立豊浦小学校

- 鶴岡市立湯野浜小学校

- 鶴岡市立大山小学校

- 鶴岡市立西郷小学校

- 鶴岡市立藤島小学校

- 鶴岡市立東栄小学校

- 鶴岡市立羽黒小学校

- 鶴岡市立広瀬小学校

- 鶴岡市立櫛引東小学校

- 鶴岡市立櫛引西小学校

- 鶴岡市立櫛引南小学校

- 鶴岡市立あさひ小学校

- 鶴岡市立あつみ小学校

- 鶴岡市立鼠ケ関小学校

- 鶴岡市立鶴岡第五中学校

- 鶴岡市立温海中学校

教育委員会の取り組みの概要

(1) 助成終了後の継続的な実施のための環境整備の状況

・年2回開催している海洋教育研究会にすべての登録校が参加し、海洋教育に係る最新の情報について研修を深めるとともに、市内の海洋関係団体との連携を深め、児童の海洋教育の充実につなげた。

・海洋教育研究会の6月の総会・研修会では極地研究所の丹羽氏からご講演をいただき、10月の研究協議会奈良教育大学の及川教授からご講演をいただいた。

・来年度以降も継続していく予定。

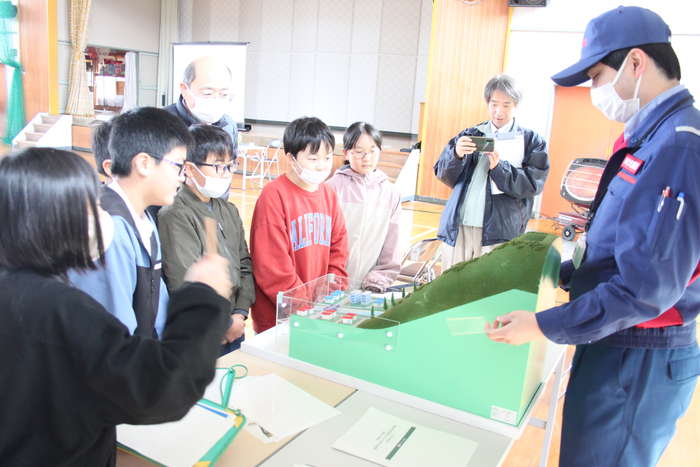

・「鶴岡市教育委員会」と「加茂水族館」、「NPO法人エコ・リンク山形」、「鶴岡ツーリズムビューロー」、「加茂地区自治振興会」、「鶴岡市」の6者で『加茂地域における学びと体験活動に関する連記協定』に基づき、カモンマーレを含む加茂地区における海での体験活動を実施した。

・カモンマーレにおいては市内の小中学校から18校の利用があり、延べ34回にわたって1004名の児童生徒がマリンアクティビティや海についての座学学習を体験した。

(2) 学校間の連携推進(継続地域は学校間の連携推進・発展)状況

・今年度より鶴岡市立大山小学校と大月町立大月小学校(高知県)の学校間交流がスタートした。これは昨年度の海洋教育推進事業で出前授業をいただいた黒潮実感センターの神田様のご仲介によるものである。学期ごとに年間3回のオンラインによる交流を行い、それぞれの地域の特色や海の現状、海洋教育を通して学んだこと等を発表し合って学びを深めることができた。

・昨年度からの継続的な交流としては、鶴岡市立温海小学校鹿児島県曽於市立笠木小学校との交流や鶴岡市立豊浦小学校と天童市立寺津小学校とのオンラインでの交流、鶴岡市立朝暘第一小学校と北海道木古内町立木古内小学校は木古内小の子どもたちが鶴岡を訪問し、対面での交流となった。各交流では、鶴岡の海や加茂水族館の紹介、交流先の学校の取組等について発表し合い、学びを深めた。

・「海洋教育こどもサミット in 東北」には、大山小学校が参加し東北の小中学生と海洋について学び合うことができた。

(3) 参加校の合同発表会の開催内容

・12月5日にオンラインによる発表会「第2回 海洋教育発表会in鶴岡」を実施した。市内から12校の小学校34グループが参加し、それぞれの学校における学びを紹介し合って交流を深めた。今年度は参加グループが多くなったことから7つのブレイクアウトルームに分かれて交流を行なった。各ブレイクアウトルームにおいては、子供たちの発表に対して小原特任部長様、小熊主任様、嵩倉研究員様からもご講評をいただくことができてありがたかった。閉会式では、日置光久先生からもご講評をいただき、子どもたちの調べ学習への散り組み方について貴重なアドバイスを頂戴した。

(4) 教員を対象とした海洋教育に関する研修の実施内容

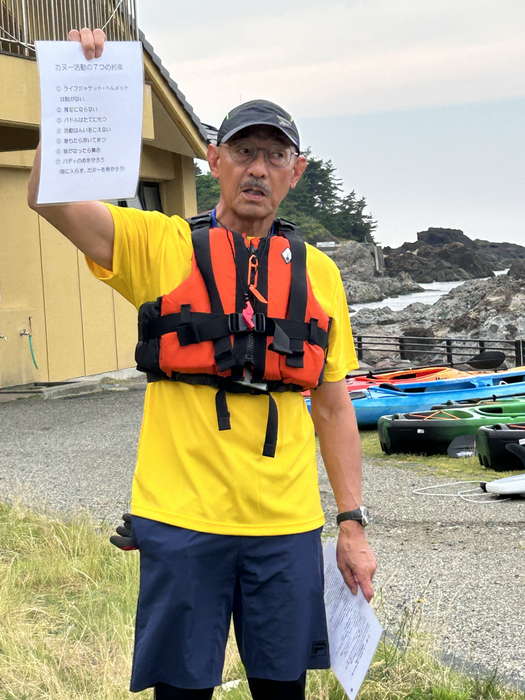

・カモンマーレにおけるマリンアクティビティの体験研修会兼座学プログラムの説明会を5回開催した。36名の教員の参加があった。昨年度より12名の増であった。

・研修会では、サップやカヌー、ヨットのマリンアクティビティについて実際に先生方から体験をしていただきながらそれぞれの楽しさや指導上配慮すべき点等についての研修を行うことができた。

・磯遊びや魚のつかみ取り体験についても先生方から体験していただきながら研修することができた。

・座学については毎回の研修の初めに研修を行った。鶴岡の海の現状や課題等について研修を深め、様々な教科の学習の中で鶴岡の海や世界の海について子どもたちと一緒に考えていくことができるように研修を行った。

(5) 副読本の作成状況や活用状況(必要に応じた改定の検討状況)

・児童生徒の知識の習得と思考力の向上のための副読本作成を目指して、参加校の取組実践内容の収集に加えて、海洋教育研究会と連携しながら研修会や協議会での発表内容も取り入れるよう検討を進めている。

・副読本については、令和7年度に完成することとし、教員向けには紙ベースの副読本(各校1冊配布)とデータ版の配布、児童生徒向けにはデータ版で配布することとして作成にあたる。

・編集計画の策定も完了し、来年度からは実際に作成作業に入る。

鶴岡市立朝暘第一小学校

実施単元

1.住みよいくらしをつくる 水はどこから[4年](社会)

2.リーフレットでまとめよう[4年](国語)

3.水産業がさかんな地域[5年](社会)

取り組みの概要

《4年》

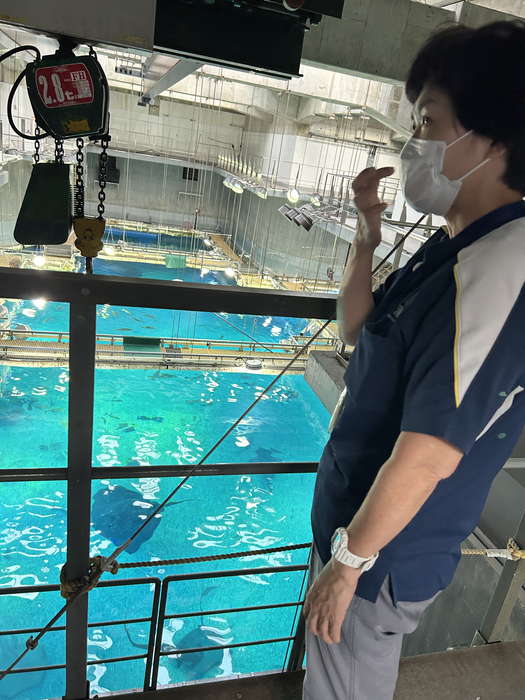

6月10日(月)に、「水道に関わる施設や、そこで働く人の仕事の様子を見たり、話を聞いたりし、安全・安定的に水を供給するために、どのようなくふうをしているのか調べよう。」というめあてで、校外学習を行い、月山ダムと朝日浄水場を見学した。

社会科では、見学・調査を通して、必要な情報を集める技能、関係機関相互の協力関係などを読み取る技能、見学・調査を通して学んだことを言葉や図、表などでまとめる技能を育むようにすることが大切であると考えている。

今回この事業を通して、実際に見学したことで、子どもたちの気づきや発見が多くあった。ダムには水をコントロールする役割があることを知り、そのダムから流れてきた水を浄水場で、飲料水にするという過程を間近で見ることができたことで、今まで日々、当たり前のように使っていた水がとても大切なものであることを実感することができた。また、安全・安定的に水を供給するために、多くの人が関わっていること、24時間体制で働いていることなど、そこで働く人の仕事の様子を具体的に聞いたことで、自分たちも水を大切にしたい、家の人にも伝えたいと、考えを広げることにもつながった。

校外学習の後、国語の「リーフレットでまとめよう」の学習で、見学してわかったこと、更に詳しく調べたことをリーフレットにまとめた。校外学習に行ったことで、課題意識が高まり、意欲的に学習に取り組むことができた。

《5年》

10月17日(木)に社会科の「水産業がさかんな地域」の発展として、県の海洋漁業調査船である最上丸の見学をした。

事前学習として、最上丸の活動の概要や、山形県近海の日本海で見られる水産資源の種類などを調べ、見学に備えた。また、校外学習を行うにあたり、10月4日(金)に事前の打ち合わせを設定し、校外学習の目的や説明をお願いしたいことなどの打ち合わせや、船内の見学、児童の動線ルートの確認を行った。

今回のこの事業を通して、漁業調査船内部の最新設備やその役割を体験し、山形県の水産資源の実際を知ることができた。船に乗ったのは初めての子も多く、漁業そのものに興味を持った児童が多かった。また、船長さんをはじめ、乗員の方からも大変親切な対応をしていただき感激した。見学後の感想で、将来は船乗りになりたいと、夢を抱く児童も現れた。

5年生の児童たちにとって、今回の体験や学びは非常に貴重なものであり、漁業全般に対しての興味関心を今後も持ち続けていくすばらしい機会となった。

鶴岡市立朝暘第二小学校

実施単元

1.「なつとなかよし」「生きもの大すき」 (磯遊び クラフト制作)[ 1年](生活科)

2.「みんな生きている」 (磯遊び クラフト制作)[2年](生活科)

3.「見つけよう 感じよう ぼくたちの鶴岡」(磯遊び クラフト制作)「市の様子」(海辺の様子)(海岸の観察 地形) [3年]( 総合的な学習の時間・社会)

4.「水はどこから」(月山ダムの見学)「知ろう!守ろう!暮らしやすい鶴岡 環境・防災」「上下水道・ごみ処理・洪水対策」[4年](社会・総合的な学習の時間)

5.「海洋教育」『自然教室 サンドアート』『海洋教育発表会』『寒鱈教室』(庄内ざっこ 芝楽 安兵衛寿司 サスティナ鶴岡のみなさんの調理実演)[5年](総合的な学習の時間)

6.「役に立つ自分 これからの自分」『寒鱈教室』(庄内ざっこ 齋藤さんの調理実演 地域の先輩 職業教育)[ 6年](総合的な学習の時間)

取り組みの概要

海に隣接する鶴岡市に住みながら、限られた予算や条件の中で、充実した海洋教育を目指すには限界があった。しかし、今年度は本事業の交付金を有効に活用し、さまざまな体験をすることができた。

大きな成果としては、鶴岡市内の教育施設等における見学・体験学習の機会を得て、ふるさと鶴岡の魅力に触れることができたことだ。

渚の交番「カモンマーレ」を1~3年生が利用させていただいた。加茂のレインボービーチでの磯遊びでは、海の生き物と触れ合い、生命の大切さを学んだ。また、海の贈り物を利用した造形遊びを楽しみ、世界でたった一つの作品を作ることができた。

月山ダムの見学では、雪解けの水が、川を通じて海に流れ出る自然の偉大さを感じるとともに、鶴岡を洪水から守る大きな役目も学んだ。

5年生の自然教室では、波が高くいかだ航海はできなかったが、サンドアートや海岸の散策を通して、自分が探求するべき課題作りのきっかけとなった。

自然あふれる鶴岡を再認識するとともに、地域の指導者から、「寒鱈」を使った調理を実演していただき、海洋と切り離すことのできない鶴岡の食文化のすばらしさも学んだ。また、その学習を通して、海・川・山の保全についての理解や意識が高められていった。

持続可能な社会を目指すために、海洋教育をその窓口として捉え、学習できたことは大きな意義があったと思う。

鶴岡市立朝暘第三小学校

実施単元

1.海浜学校・ふるさと鶴岡の海プロジェクト[6年](総合)

取り組みの概要

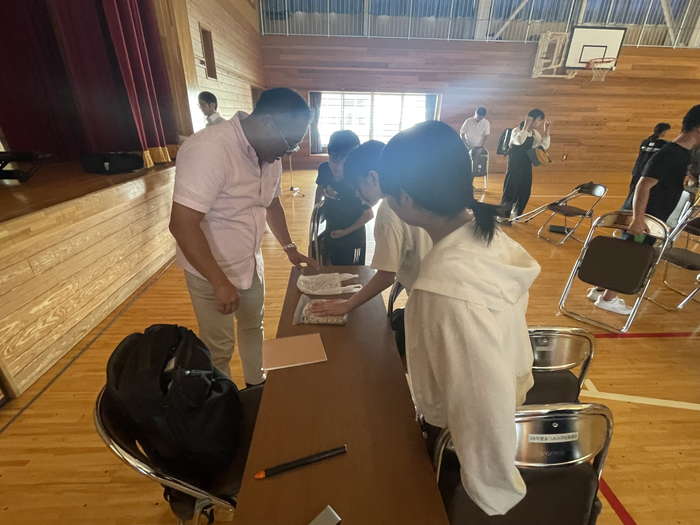

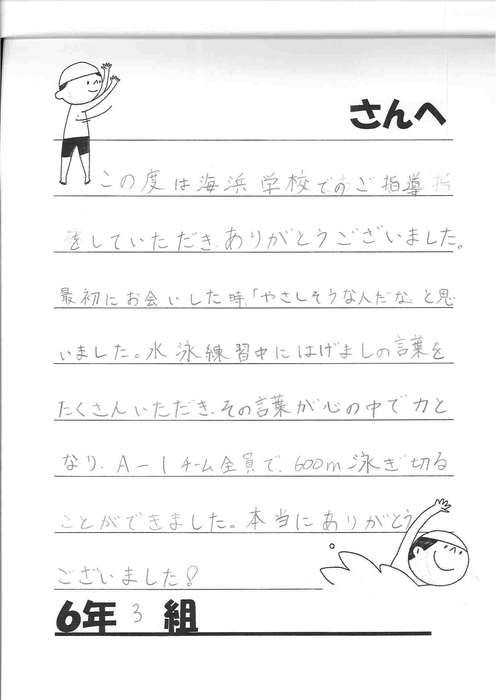

海浜学校は、昭和7年に始まり脈々と続いてきた本校の伝統行事である。海に親しみ、また海の厳しさを実感しながら、仲間と共に励まし合い、自ら目標とする距離の遠泳に挑む6年生にとっては、心身ともに成長が期待される行事であり「夏の卒業式」とも呼ばれている。例年、鶴岡市鼠ヶ関の湾内で行われており、コロナ禍以降は日帰り2日間の日程で実施している。

児童は、自らの泳力を高めるために6月下旬から体育の時間で練習に励んだ。遠泳当日は、鼠ヶ関自治会をはじめとする地元関係者、遠泳指導や陸上支援でOBやサポーター、保護者など、多くの方々に活動を支えていただいた。安全対策として、ボートを操作しての海上からの監視と担当範囲を決めての陸上からの監視体制、ライフセーバーや機動船の手配、浮き具・ウエットスーツの準備、トランシーバー・AEDの準備や救護係の待機、ハザードマップの確認等、緊急時に備える体制をとった。また、暑さ対策・熱中症予防のために、テントやパラソルを設置して日陰を増やし、こまめな休憩と水分補給の指示を心がけた。

今年も暑い中での遠泳本番となったが、150m~600mまでの距離から個々の泳力に応じたコースで大いに力を発揮して、感動のゴールを迎えることができた。支えてもらった方々への感謝の念、困難を克服してやり遂げたことでの自信など、その後の学校生活からも心の成長がうかがえた。

自然の中での体験活動を通じて、海の偉大さや魅力を実感できた。また、並行して進めていた調べ学習では、山形大学の先生や行政の担当課の方から、海洋の今日的な課題や地域での取り組みについて講話をしていただいたことにより、自分事としての認識を高め、ふるさと鶴岡の海が魅力ある海であり続けるために自分たちができることを考える契機となった児童も多かった。海での感動的な実体験を伴っていたこともあり、自然との共生を観点とした思考がより深まっていたように感じられる。

鶴岡市立朝暘第四小学校

実施単元

1. 「水はどこから」[4年](社会)

2. 「身近な自然環境について考えよう」→「庄内浜から見たわたしたちのくらし」[5年](総合)

取り組みの概要

年間活動計画で予定されている各学年の教科・領域において、水や自然、環境保全等にかかわる内容を扱う際に本事業を有効活用し、学習効果が高まることを期待した。

【第4学年】社会科「水はどこから」の学習の一環としてダムや浄水場を見学することにより、日常生活に欠かせない水が、どのようにして自分たちのもとに届くのかを知り、海や山ともつながっていることを実感することができた。

社会科での学びを総合的な学習とも関連付けて、SDG'sを理解し実践にうつしていくことを期待し、学習発表会でその成果を伝えたり、日常生活と結び付けたりした。

【第5学年】自然のよさを実感することにより、自然環境を守ろうとする意欲を高め、日常生活のなかで自分たちができることを考え実践することができた。年度当初は、「身近な自然環境について考えよう」というおおくくりな単元構成からスタートしたが、児童の興味関心や話し合い等の様子から、「庄内浜から見たわたしたちのくらし」という単元名に改め、自然環境という大きなテーマを焦点化して調べたり報告したりすることができた。

鶴岡市立朝暘第五小学校

実施単元

1.ふるさと鶴岡のよさを知ろう[3年](総合的な学習)

2.大地のつくりと変化・自然とともに生きる[6年](理科)

取り組みの概要

【3学年】

・サクラマスの放流(赤川)を行い、成長して生まれた川にもどってくる魚について調べる。

・カモンマーレで「海」「魚」について学習し、「磯遊び」を通して、地元の川や海に住む魚に

ついて調べる。

・調べたことについて発表し合い、意見交流をする。

・鶴岡の美しい自然を守るために自分たちができることを新聞にまとめる。

【6年生】

・地層見学に行き、実際の大地の様子を見て、そのでき方について観察する。

・川の流れ・土砂の堆積の椎方などを、舟下りを通して見学し、情報を収集する。

・見学して気づいたことをまとめ、意見交流をする。

・環境と自分たちの生活のかかわりについて「空気」「水」「生物」「大地」など色々な側面から調べる。

・調べたことを発表し合い、環境とくらしのかかわりについて交流し、持続可能な社会について考えを深める。

鶴岡市立朝暘第六小学校

実施単元

1.地域について調べよう・知ろう(自然体験学習Ⅰ)[3年](総合)

2.鶴岡を見つめなおそう(自然体験学習Ⅱ)[4年](総合)

3.自然を見つめなおそう(自然体験学習Ⅲ)[5年](総合)

4.これまでの自分とこれからの自分[6年](総合)

5.大地のつくりと変化[6年](理科)

取り組みの概要

本校では1年生から5年生まで学年の発達段階に応じて、金峰少年自然の家に訪問し自然体験学習を実施している。3年生は地元の自然のすばらしさやその保全について学習している。4年生は、地域の環境の現状や環境を保全する方々の工夫や努力について学習している。そして5年生は社会科や理科の学習とも関連させながら、地域の自然や産業のよさや課題について考えるとともに、自分で設定した学習課題について探究的に学習を進めている。また6年生は修学旅行の際、東日本大震災で被災した石巻市旧大川小学校に訪問し、当時の様子や防災学習を自分事として進めることできた。

子どもたちは地域の人との関わりや様々な体験、活動を通して地元の自然のすばらしさや課題、保全に関わる方々の願いなどを知ることができた。また、鶴岡市海洋教育発表会に参加したことを通じて、自分たちが学習した内容を整理し、学びを深めることができた。さらに、他校の実践を知り、交流したことで、改めて自然の大切さや環境保全への意識を高め、自分事として環境について考える機会となった。

鶴岡市立斎小学校

実施単元

1.社会とのつながり・生き方を追求しよう[6年](総合)

2.水産業のさかんな地域[5年](社会)

3.赤川リサーチ[4年](総合)

4.外内島きゅうりの良さを知らせよう[3年](総合)

3.みんな生きている[2年](生活科)

取り組みの概要

・6年生は、総合的な学習の時間として「キャリア教育」を実施した。漁業に関わる仕事を取り上げ、どのような苦労があるのか、どのような喜びがあるのかなど、海を生業としている方々の生き方を追求し、発表した。

・5年生では、「水産業のさかんな地域」として、今までの社会科より一歩深めて、探究的な学習の計画へ変更し、取り組んだ。山形県漁協に行き、実際の苦労や魚の育成等、多方面からの学習を主体的に行うことができた。

・4年生は、総合的な学習の時間「赤川リサーチ」で赤川の水生生物を調べることを通して、郷土の豊かさと昔からの川や魚などとのかかわり方を学ぶことができた。赤川の水質等を調べながら、斎小学校学区を流れる支流はどのような変化があるのかを調べた。実際に、赤川漁協組合と市役所の方の許可を得て、赤川で「ざっこしめ(魚捕まえ)」を行った。川に入り、「かじか」を手づかみにし炭火で焼いて一人1匹、食べるなど実体験から、斎地区の自然の豊かさを感じることができた。

・3年生は総合的な学習の時間「外内島きゅうりの良さを調べよう」で在来野菜の学習を行った。地域で育てられていた在来野菜外内島きゅうりを通して、農家の方やレストラン、隣接校と関わりながら学習することができた。バスを利用し、調べたことを発表しに行くことができた。

・2年生は、生活科「みんな生きている」として、生き物の飼育を環境と絡めながら学習することができた。昆虫や植物、水棲生物などの調査、飼育を通して、斎地区の自然を考えるきっかけとなった。

鶴岡市立大泉小学校

実施単元

1.環境問題について考えよう[4年](総合)

取り組みの概要

地域の先生より、大泉地区の自然や生き物について話を聞き、自然の豊かさとそれらを脅かす課題について知った。また、山形県環境科学センターの方からお話を聞く中で環境問題について知り、自分たちにできることがあることを知った。その後、鶴岡市主催の「鶴岡ごみゼロ大作戦」に参加し、湯浜海岸にて海ゴミを拾うことで、海ゴミ問題をより深く、実感的に理解した。クラゲやプランクトンなどの海の生き物についてもお話を聞き、海の中で起こっていることを詳しく知った。

学習したことをふり返り、自分たちにできることを改めて考え、まとめた。

鶴岡市立京田小学校

実施単元

1. 「海のふしぎを見つけよう」[3年](総合的な学習)

2. 「山形のすてきを伝えたい」[4年](総合的な学習)

3. 「加茂漁港 北前船航路の歴史、水運について学ぼう」[6年](社会科)

取り組みの概要

3年生の取り組み

・海について知っていることを発表し合う単元の導入により、児童らが最も興味を示した『海の生き物』について調べるという課題を設定した。渚の交番の座学では、庄内浜の旬の魚や漁業方法を学ぶと共に、ビーチでの磯遊び体験を通して、磯の生物に実際に触れることができた。地球温暖化の影響か、10月の海でも海水浴できるほどの水温であった。学校では、タブレットや図鑑などを利用して、海の生き物について詳しく調べ、グループごとにまとめ、市の海洋教育発表会で交流することで、探究型のサイクルで学びを展開することができた。

4年生の取り組み

・マリンアクティビティ(カヌー体験)を通して、海の自然をどっぷりと感じる予定だったが、悪天候のため、実施できず、流木を用いたクラフト体験にいそしんだ。渚の交番の座学では、海山川のつながりについて学び、自然環境を守ることの大切さに気づくことができた。また、正しいライフジャケットの着方や簡単なロープワーク講習を受け、海と共に生きる心構えを身につけた。

6年生の取り組み

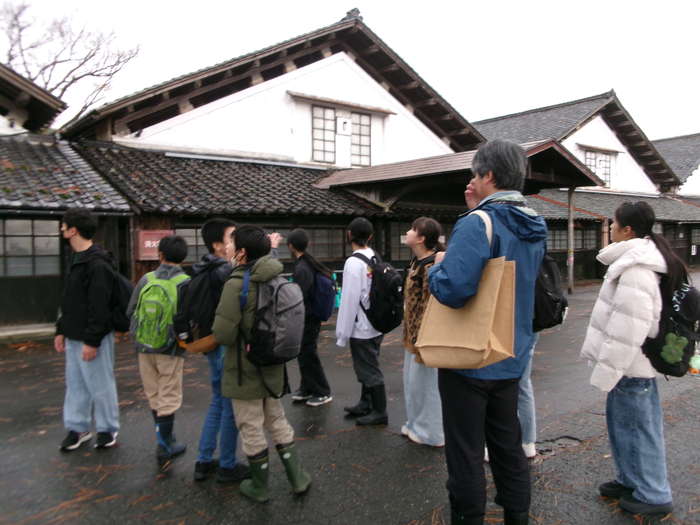

・江戸時代から明治にかけて栄えた北前船の寄港地「加茂地区」を訪れ、当時の北前船船主の家や関連する寺院などを巡り、水運を通しての当時の繁栄ぶりを確かめ、作文にまとめる活動を通して、地域の歴史認識を深めることができた。また、カモンマーレで食育講話付き昼食を食べ、地元の食材に触れることができた。

鶴岡市立湯野浜小学校

実施単元

1. 避難訓練(市津波情報伝達訓練・避難所開設訓練・引き渡し訓練)[全校児童年](特別活動)

2. ふるさとクリーン作戦[全校児童年](特別活動)

3. 砂の造形大会[全校児童年](特別活動・総合・図工科)

4. 海開き[全校児童年](特別活動)

5. ふるさと自然教室[5学年](総合・特別活動)

6. 防災学習 [4学年](総合・特別活動・社会科)

7. 遠泳大会[6学年](特別活動・体育科)

8. マリンレジャークラブ(サーフィン体験)[4・5・6学年](特別活動)

9. はまっこかるた大会[全校児童年](特別活動)

10. まち探検 湯野浜温泉調べ 湯野浜温泉調べ 湯野浜温泉伝統芸能・史跡調べ[2学年・4学年](生活科・総合)

取り組みの概要

活動名 避難訓練(市津波情報伝達訓練・避難所開設訓練・引き渡し訓練)

(日本海沖地震による津波発生及び校舎倒壊、児童の逃げ遅れ等を想定)

・第2回避難訓練

7月5日(金)鶴岡市防災訓練(津波情報伝達訓練)に合わせて、一時避難所への避難と二次避難所への移動、二次避難所での避難所開設と保護者引き渡しを実施した。

避難所では、元日の能登半島地震発生時の屋外への避難の困難さを経験した職員と地域住民から話を聞く座談会を実施した。

活動名 ふるさとクリーン作戦

・砂の造形大会前の海岸清掃を実施した。

活動名 砂の造形大会

・今年度で47回目となる本校の伝統行事である。縦割り班ごとに創作するテーマを考案し、模型を使ってイメージを共有しながら創作に取り組んだ。

・前日に地元建設業者から重機を使って砂山を作っていただき、その後高学年児童と保護者協力者、教職員で成形を行った。

・当日は全校児童で細部の成形と、糊を使って固める作業を行った。

・マスコミに取材をしていただき、特色ある活動として紹介された。

活動名 海開き

・湯野浜温泉観光協会の依頼で例年参加している。元校長が作詞・作曲した「はまっこサンバ」の披露と初泳ぎを行った。

単元名 ふるさと自然教室

・以前、金峰自然教室で実施していた宿泊学習がコロナ禍によりできなくなったため、学校を拠点にして、湯野浜地区、加茂地区で地域にふれる学習を実施している。

・湯野浜地区・・・サーフィン、海岸清掃、磯遊びなど

・加茂地区・・・・・カモンマーレでの学習(ヨット体験、食育学習、海洋保全学習)、加茂水族館見学

・2泊3日の日程で、最終日の朝食に校内備蓄のアルファ米を食べ、被災時の食生活について考える体験をした。

単元名 防災学習

・地域に潜む危険リスクを把握し、地域住民の安全の啓発に努める活動を行った。

・学校やコミセンに常備されている物品を調べ、地域の災害対策について話を聞いた。

・能登半地震の際に避難した経験から、避難する際に持ち出す荷物について、ACジャパンの広告等から考え、日常化する活動に取り組んだ。

・下学年に対して防災意識を啓発する目的で紙芝居を作成し、発信する活動にも取り組んだ。

・山形大学客員研究員 村山良之氏を招聘し、授業を見ていただくとともに、職員向けの研修として「重ねるハザードマップ」を活用しながら、津波や洪水、地滑りのリスクについて学んだ。

活動名 遠泳大会

・コロナ禍の中でも続けてきた伝統行事である。海の状況が整えば、宮沢~湯野浜海水浴場までおよそ1㎞を泳ぐ。海が荒れた場合は、加茂地区の金沢漁港内で実施する。

・5回の練習を計画し、海水浴場内で徐々に距離を伸ばす練習を行う。指導者として湯野浜温泉観光協会を通してライフセーバーの方々に付いていただいている。

・当日は、側泳者として教職員と保護者、伴泳船2隻(地域協力者)、見守りに地元サーフチーム(カッパーチーム)がサーフボードで付き添っていただいている。今年度は、雷注意報が発令したため海での実施を見送り、学校のプールで行った。

活動名 マリンレジャークラブ(サーフィン体験)

・クラブ活動の実施のために、ロングボードとウェットスーツを備えている。湯野浜温泉観光協会の協力のもと、湯野浜海水浴場で計6回の体験を行っている。

活動名 はまっこかるた大会

・湯野浜地区、湯野浜海岸にある植物をテーマにした本校独自のかるたがある。下学年用、上学年用があり、読み札を覚え、植物名と絵札が一致するように練習をしている。

・縦割り班対抗で対戦し、かるたを楽しみながら、地域の自然の豊かさも感じている。

活動名 地域探検 湯野浜温泉調べ 湯野浜温泉伝統芸能・史跡調べ

・海のそばにある湯野浜温泉の成り立ちや特長、温泉施設と温泉を利用したまちづくりとそれを支える人の力について、地域を巡りながら学習した。

・湯野浜温泉神社の成り立ちや地域伝統芸能の神楽について学び、温泉の歴史を学ぶとともに、伝統を引き継ぎたい地域住民の思いを聴くことができた。

鶴岡市立大山小学校

実施単元

1.海の学習(加茂水族館探検)、磯遊び[第1学年](生活科)

2.海の学習(加茂水族館探検Ⅱ)「生き物クイズ」で知らせよう とろとろえのぐで海のせかいをかこう もっと知りたい!かもたんけん 町の「すてき」つたえます[第2学年](生活科・国語・図工)

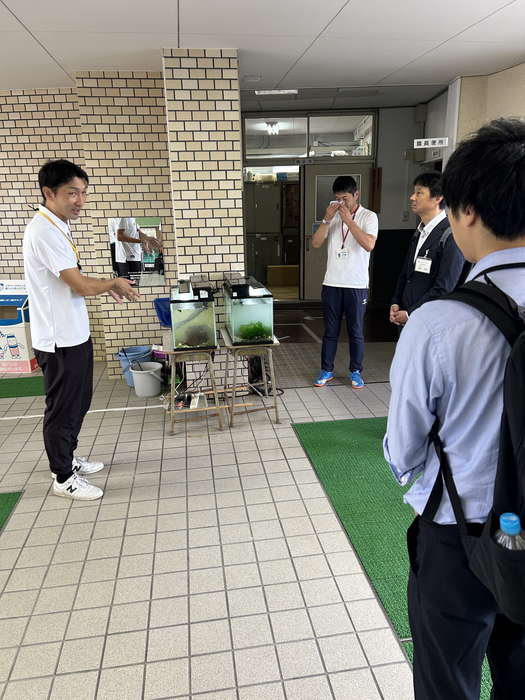

3.感じよう 伝えよう 大山の自然 加茂水産高校生徒との交流学習(クロダイ・ヒラメの稚魚の放流)[第3学年](総合・社会)

4.地域の自慢を見つけよう 加茂地域学習[第4学年](総合・社会)

5.地域の特色を調べよう 加茂エリアをフィールドとした自然体験宿泊学習、ヨット体験学習 高知県大月町立大月小学校との交流[第5学年](総合・社会・道徳・特別活動)

6.大山・加茂の未来をデザインしよう[第6学年](総合・社会理科・国語)

取り組みの概要

1 各学年の発達段階、系統をふまえた海洋教育を中心とした、カリキュラムマネジメント

○これまで行ってきた活動を整理し、生活科、総合的な学習の中心に、「地域学習」「海の学習」を中心にすえ、単元を新学習指導要領の教科内容等を踏まえて、横断的な視点で編制することを目指して実施した。各学年の活動の意義を教職員も把握できるように研修を行い取り組んだ。

○大切にしているのは、児童一人一人が、自分が見つけた感じたことをもとに、もっと知りたい、調べたいという「自分の課題」を持たせ、探究活動を行っていくような学習過程にすること。

2 具体的実施内容

(1)教育活動として カリキュラムマネジメントの視点で。

1年生

海の学習

◇生活科 加茂水族館での観察活動、磯遊び

2年生

海の学習

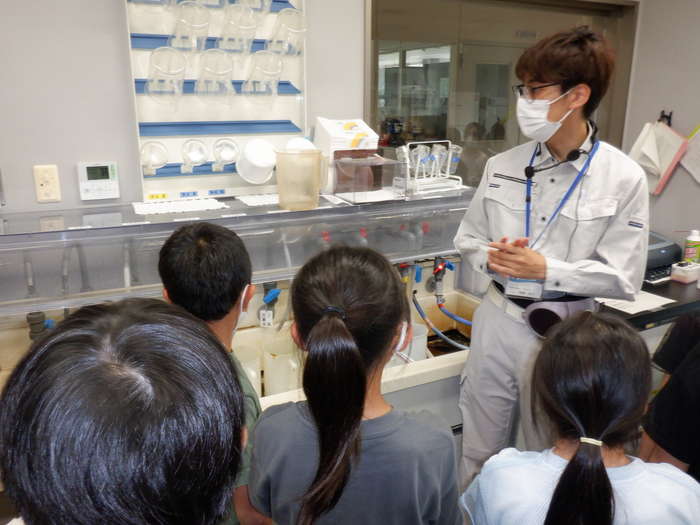

◇生活科=加茂水族館クラゲ学習室での、研究体験

◇図工=とろとろ絵の具で海の中を表現

加茂港町の探検

◇生活科=生活科の町の様子を知る単元として位置づけ実施

カモンマーレ・加茂水産高等学校・加茂のお寺・加茂コミセンの見学

◇国語=町の「すてき」を紹介する作文活動

3年生

感じよう、伝えよう、大山の自然

◇総合的な学習の時間=加茂水産高校生徒との交流学習

(クロダイ・ヒラメの稚魚の放流)

4年生

地域の自慢を見つけよう 加茂地域学習

◇総合的な学習の時間=加茂地域の文化や歴史について調べ、まとめを実施

(水族館、龍宮寺等)

5年生

地域の特色を調べよう

◇総合的な学習の時間 社会科=海の体験を通して、地域の特色や人々の関わりを学ぶ

自然宿泊体験学習として実施。ヨット体験や磯釣り、磯の生き物観察、クラフト活動。

海と山のつながりを知るロングウオーク。

6年

大山・加茂の未来をデザインしよう

◇総合的な学習の時間 理科=加茂地区も含めた、地層の見学を通して、地区の歴史について、個人テーマでの探究活動。

(2)各学年の活動の共有のために

昨年度末に全体で単元計画を見直し、年度初めに確認した。また、各学年の総合・生活科ファイルを作り、今年度の記録、連絡先などをまとめるようにした。

鶴岡市立西郷小学校

実施単元

1.生きもの大すき[1年](生活)

2.海となかよし[2年](生活・図工)

3.海がもたらす砂丘と西郷地区のくらし[5年](総合)

取り組みの概要

1.1年「生きもの大すき」

生活科の校庭での生き物さがしの学習から、「近くの海の生き物さがし」と活動を広げた。海の生き物についても、実際に見学することで児童の関心を引き出すことができた。名前や体のつくり、すみかなど興味をもったことを本で調べ、わかったことを発見カードにまとめた。校庭の生き物、海の生き物それぞれについてまとめたことを発表し合い、交流した。

2.2年「海となかよし」

生活科の「みんな生きている」の学習の中で、近くの海にはどんな生き物がいるのかを実際に見ることで、子ども達の関心や疑問を引き出した。生き物ついて本で調べ、わかったことを発見カードにまとめた。また図工では、海の中での様子を思い浮かべながら絵を描いた。単元のまとめとして、発見したことを紹介し合った。クイズ形式でのまとめもあり、楽しく交流する様子が見られた。

3.5年「海がもたらす砂丘と西郷地区のくらし」

海の活動で、海の楽しさ、自然の豊かさを体験した上で、海洋ごみ等の課題についても学ぶことができた。また、西郷地区と海のかかわりについて調べ、砂丘地の成り立ちが海とかかわりが深いものであることを理解することができた。また、砂丘等の特徴的な土地の活用についても調べ理解を深めることができた。単元のまとめとして調べたことをパワーポイントで整理し、「海洋教育in鶴岡」で発表し、他校の児童とも交流を深めることができた。

鶴岡市立藤島小学校

実施単元

1.鶴岡の自然・環境に親しもう[5学年](総合的な学習)

2.みんな生きている[2学年](生活科)

取り組みの概要

「鶴岡の自然・環境に親しもう」では、5年生が実施している金峰自然教室での自然体験学習と年間を通して取り組んでいる学校田での米づくり活動を通して自然・環境について学習している。

金峰自然教室では1日目、由良海岸に行って海の活動を行う予定だったが、悪天候のため実施することはできなかった。代わりに海岸で貝がらを集め、フォトフレームづくりを行った。普段海での活動をほとんどすることのない子供達にとって、この活動だけでも、鶴岡の自然の魅力の一つである海を身近に感じることのできる体験となった。2日目には金峰登山を行った。登山経験のある児童はほとんどいなかったが、子どもたちは声を掛け合い、励まし合いながら山頂を目指すことができた。山頂から、海を眺めながら、山と海がつながっていることを体感することができた。また、休憩の時に周りに広がる森林のやわらかで涼しい空気に触れ、自然の豊かさを実感することができた。3学期に学習した社会科「森林のはたらき」の学習では、自分たちが体験した金峰の森林の働きが由良の海の豊かさにも影響のあることについて改めて確認することができ、理解を深めることができた。

米づくり体験では、田植え・稲刈り・脱穀といった活動だけでなく庁舎の協力も得て田んぼの生き物調査を行った。田んぼにすむ生き物を調べることを通して環境に配慮した産業についても考えることができた。体験から疑問に思ったこと・考えたことから一人一人がテーマをもって調べ学習を行い、親子行事でお家の人に成果を発表した。その中で特に環境や水をテーマとした班は、山形県海洋教育発表会で発表を行った。

2年生の「みんな生きている」では、校外学習での加茂水族館見学をスタートとして海の生き物について調べる活動を行った。直接海の生き物を観察する経験を通し興味を持って生き物について調べ、まとめることができた。

また、本校周辺の因幡堰にあるポケットパークで生き物調査や採集活動を行った。地域の方の協力を得ながら、堰の水生生物について興味を深めるとともに,堰で採集したざりがにを育てる活動を通して生き物を大切にする気持ちを養うことができた。

鶴岡市立東栄小学校

実施単元

1. 大地と空と海を感じよう!ししっこ農園・ししっこ田[全学年](生活・家庭・総合・特活)

2. みんなでチャレンジ!! 羽黒遠足

3. 海の生き物発見=海の生き物を知ろう=[第1学年](生活)

4. ししっこ自然塾[4・5年](特活・理科・社会・体育)

5. みんなの食を支える「海」を調べよう=カモンマーレ学習活動[第4学年](総合)

6. 大地のつくりと変化[第6学年](理科)

取り組みの概要

学年ごと活動を実施するが、教科横断的視点、学校として育てる資質・能力を明確にして取り組んだ。

学習・体験をと通して、海を含めた自然環境とのつながりを知ることで、ふるさとのよさを実感できるよう指導過程や指導方法を工夫し実施した。

◎全学年 大地と空と海を感じよう!ししっこ農園・ししっこ田(第5学年)

各学年の教科や興味関心に応じた作物を栽培することとし、栽培・収穫作業を通して、育てる楽しさ・難しさ・喜びを味わうとともに、栽培作業を支える環境について考えることができた。

◎全学年 みんなでチャレンジ!! 羽黒遠足!

各学年の教科・領域での学習活動と関連を図りながら、生き物・海・山などの自然環境についての、見方・考え方を育てることを意識して取り組み、羽黒遠足活動での児童の気づき、発見につなげることができた。

◎第1学年 海の生き物発見

加茂水族館見学活動を通して、海の生物に触れ、海の不思議さや多様性について、興味や関心を高めることができた。海の生き物への興味・関心を高めるため事前学習・ふり返りやまとめを行った。

◎第4・5学年 ししっこ自然塾

体験的な活動を通して、海・山の自然環境、生活、歴史、文化に触れ、資質・能力を育てるとともに、ふるさとの自然への愛着の育成につなげることができた。協働することのよさを学ぶ機会となっている。

◎第4学年 みんなの食を支える「海」を調べよう=カモンマーレ学習活動

寒天ゼリーづくりを通して、海の恵みが食を支えていることを実感するとともに、海についての講話を聞き、私達の生活を海が支えていることを考えることができた。

◎第6学年 大地のつくりと変化

通常実施している理科の学習内容を「海洋」とのつながりを考える視点を取り入れ、海についての児童の知識や関心を高めるようにして授業を行った。自分達の周りの自然環境と海のかかわりの深さを感じることができた。

鶴岡市立羽黒小学校

実施単元

1.「なつとなかよし」「すなやつちとなかよし」[ 1年生](生活・図工)

2. ブナの植樹活動[4,5年生](総合)

3. 防災学習 災害時一斉下校訓練 非常災害食体験[ 全学年](学級活動)

取り組みの概要

1.「なつとなかよし」「すなやつちとなかよし」

生活と図工の合科で学習を展開。海に出かけ砂遊びを楽しみ、砂浜

の砂を使いグループで協力しながら砂の造形遊びを行った。

2.ブナの植樹活動

5年生ブナの植樹活動は、地域協力者、保護者、学校だけでなく、地域有識者、庄内森林管理署、水土里ネット笹川、羽黒庁舎など多くの方々の協力で行っている。「いのち輝く環境学習」としての取り組みは、やり方をかえながら今年度で25回目の実施となる本校の伝統ある活動である。

下草刈りでは、保護者や農村環境保全指導員の齋藤德美氏より指導をいただきながら植樹のための下草刈りを行った。保護者の方らも多くご参加いただき、植樹のための環境整備ができた。

当日は学校園に4年生の時に植えた苗木をバケツに植え替える作業から始め、植樹地である田代谷地に向かった。当日はあいにくの雨の中での活動となったが、子どもたちと大人が一緒にブナの植樹活動を通し、自然や森林の大切さを体験的に学ぶことができた。

4年生の森の学習活動は、今年度はクマの出没情報があったことから、例年は叶ノ宮地区の森の中での活動を行っていたが、月山のビジターセンターで行った。より専門的な方より、森の役割やブナの木の特徴を学ぶことができた。

苗木取りは、叶ノ宮の山林で行われた。ここでも様々な立場の方よりご協力いただき、次年度の植樹用のブナの苗木取りを行い、活動当初の植樹場所でもある同地区の草刈りを行った。

取ってきた苗木は、4年生が学校園に植え替え作業を行い、5年生の植樹まで世話をすることになる。

3.防災学習

7月の大雨災害を受け、年度当初は予定になかった防災学習に全校で取り組んだ。学習の流れは、

(1)災害時の事前学習 (2)避難訓練(一次避難)(3)下校までの待機 (4)非常災害食体験 (5)一斉下校訓練 である。

本校はバス通学が多い(居住地が遠い子が多い)ため、道路状況が悪化すると、保護者への引き渡しまでの時間を要することから、長時間待機した際の非常食の体験も今回の補助金で行うことができた。今年の大雨で月山登山が中止なったり、近くの川が氾濫したりしたことから、子どもたちにとって災害が身近に感じられ、より真剣に災害について学び、体験学習を行うことできた。

4.図書とプロジェクターの購入

プロジェクターはブナの植樹活動をわくわく秋祭りで保護者に紹介する際に使用した。鮮明に画像を映し出すことができた。また、購入した海の本に関しては、昨年度は立ち読みコーナーをつくり児童に海を身近に感じてもらえるようにしたが、今年度は更にということで、読み聞かせや図書室に海の本コーナーを設け、購入した本を展示した。

鶴岡市立櫛引東小学校

実施単元

1. 自然に触れる体験や集団活動を通して協力・感謝・責任を育てよう[5学年](総合)

2. 自然の魅力を感じよう~サップ体験~[6学年](総合)

3. 地元の魚を知ろう~お魚調査隊~[3学年](総合)

取り組みの概要

「5年自然教室」 6/27(木)28日(金)

「協力・挑戦・思いやりの自然教室にしよう!」をスローガンに、様々な自然体験や集団活動に取り組んだ。1日目(午前中)のカヌー体験では、天候不順により場所を変更しての活動だったが、川の流れに沿って自分で漕ぐ活動まで実施できたことは子ども達にとって貴重な体験となった。午後は、様々な活動(炊飯活動、ボンファイヤー、夜の散策)に挑戦した。事前学習で学んだことを生かし、自分から進んで行動したり仲間と助け合ったりするみんなで解決していく様子がたくさん見られた。2日目は屋内での活動(奉仕活動:館内の清掃)とイワナつかみ、川遊び等、集団活動における様々な体験を積み重ねることで、子ども達の「自分の力」「みんなの力」「自然の力」等を再発見することができた。

「6年サップ体験」7/10(水)

6年生は5年時の自然教室でいかだ作りを体験したことから、さらに庄内の海の魅力を再発見することをねらいとしサップ体験に挑戦した。講師の方からは海の魅力と環境の大切さについて関連したお話やサップの乗り方を丁寧に教えていただき、地元の海の魅力を再発見することができた。

「3年地元の魚を知ろう」11/8(金)、2/14(金)

3年生は食文化伝導師の方を講師に招き、庄内浜でとれる魚や郷土食として受け継がれている魚について捌くところを見学したり食したりしながら「食」を生かした学習に取り組んだ。庄内浜でとれる魚の種類や漁業が抱える課題等について知ることで関心が高まった。「お魚調査隊」として自分が好きな魚を本やインターネットで調べたり他学年の児童に魚アンケートをとったりしながら、みんなで協力してワークシートにまとめることができた。海洋教育発表会で発表する機会をきっかけに「魚についてもっと調べたい」「魚と温暖化の関連を調べたい」等の声が上がり、学習への意欲が高まった。

鶴岡市立櫛引西小学校

実施単元

1.「大地のつくり」[6年](理科)

2. 生活「みんな生きている」・国語「生き物クイズで知らせよう」[2年](生活科・国語)

取り組みの概要

1「大地のつくり」6年

・導入では、地層について興味・関心が持たせ、地層にはどのようなものが含まれているか、なぜ、きれいな層ができあがるのか予想・仮説を立てることで、それぞれが課題意識を持って臨むことができた。

・海岸地での見学を通して、実際観察したり、講師の話を聞いたりして、地層は、川や海の働きによってできたものであることが認識できた。

・海から離れた場所で、化石採集を行った。実際に貝の化石を採集することができ、その場所は昔、海でったこと、長い年月をかけて、地層が変化していることが認識できた。

・授業で学習したことや見学を通して、わかったことをまとめ、情報を共有することで、自分の考えを深めることができた。

2「みんな生きている・生き物クイズで知らせよう」2年

・単元の導入では、様々な生き物と自分の経験から話し合いを進めることで、生き物に対する関心を高めることができた。

・実際に加茂水族館に見学に行き、川や海の生き物の観察を通して、本物に触れる経験ができた。

・さらに、図書館の本や教科書を活用して調べ学習を進め、「生き物クイズ」を作ることができた。また、お互いにクイズを出し合うことで、情報を共有し、さらに生き物に対してさらに興味や関心を持たせることができた。

鶴岡市立櫛引南小学校

実施単元

1.ふるさとのよさを大発見!鶴岡市博士になろう[3年](社会・総合)

2.海でつながる~庄内の歴史・文化~[6年](総合・社会・国語)

3.りんご学習[全学年](生活科・総合)

取り組みの概要

○第3学年 ふるさとのよさを大発見!鶴岡市博士になろう

ねらい:体験的な活動を通して、海・山の自然環境、生活、産業、文化にふれるとともに、ふるさとの海への愛着を育てていく。

・社会科の学習を関連させ、海のめぐみや産業を学ぶための活動を実施。

・総合的な学習の時間を確保して実施。

・実際に講師の方の話を聞き、鶴岡の食文化を味わうことができ、海の素晴らしさと共にふるさとへの愛着も高まった。

○第6学年 海でつながる~庄内の歴史・文化~

ねらい:体験的な活動を通して、海・山の自然環境、生活、産業、文化にふれるとともに、ふるさとの海への愛着を育て、ふるさとの海での学びから地球的視野を育てる。

・社会科の学習を関連させ、最上川・海が日本の文化をつないだ歴史を学ぶ活動を実施。

・総合的な学習の時間の中で、環境破壊や気候変動について学ぶ時間を確保(カモンマーレ座学含)。

・見学と講師の話により、最上川が日本各地を結び文化が交流したことを知り、ふるさとの歴史や文化を学び、川と海がたくさんのものをつないできた事を知った。異常気象や環境破壊についても学ぶ機会となった。

○りんご学習(全学年)

ねらい:果樹栽培を通し、「食」や「いのち」の大切さに気づくとともに、地域環境や協力隊、青木小とのかかわりを持つことを通して、コミュニケーション能力の向上とともに、地域への愛着を育てる。

・学年に応じて、果樹栽培と自然環境のつながり等、海洋を含めた自然とのつながりを感じる教科横断的学習として実施することで、理解が深まり広く関連させて考える力がつくと思われる。

鶴岡市立あさひ小学校

実施単元

1. 遠足(加茂水族館見学 カモンマーレで食育給食)[1年](行事)

2. 生き物大すき大はっ見[2年](行事)

3. 防災学習(砂防ダム工事現場見学・模型実験・大雨避難ワークショップ)[5年](総合)

4. 大地のつくりと変化 自然とともに生きる[6年](理科)

取り組みの概要

1年学校行事 遠足

・加茂水族館を見学し、海の様々な生き物を見たり触れ合ったりすることで、海を身近に感じ、海へ興味やあこがれをもつことができた。

・加茂水族館の様子を生き生きと絵に表すことができた。

2年生活 生き物大すき大はっ見

・加茂水産高校で様々な海の生き物を見たり触れ合ったりするとともに、磯での生き物採集を通して、海の生き物について知り、海への興味・関心が高まった。

・カモンマーレでの食育付き昼食を通して、庄内産の魚や野菜が使われていることを知ることができた。

5年総合 防災学習

・自然教室で学んだ朝日地域の自然や地形の特徴と関連付けながら、朝日地域の防災の特徴や工夫について理解が深まった。

・学んだことをまとめて海洋教育発表会で発表することで、情報活用能力が向上した。

6年理科 大地のつくりと変化 自然とともに生きる

・庄内浜の地形や地層を実際に見たり、講師の説明を聞いたりすることで、その特徴やでき方などについて学びを深めることができた。

・加茂水族館での海ごみ学習会を通して、今の海の環境について知り、保全への思いが高まった。

鶴岡市立あつみ小学校

実施単元

1. 温海の自然 大発見

2. 温海まるごと 発信[6年](総合的な学習)

取り組みの概要

【第5学年】

(1)自然教室の実施に向けて、温海の自然や産業について、林業や水産業がどのように行われているか、自然条件との関連等の調べ学習を行った。

(2)自然教室では、実際に林業や水産業を体験し、温海の自然の豊かさやそれを守り伝えてきた人々の思いや苦労について身をもって体験し、話を聞き、より深く考えることができた。また、自作の筏で川下りに挑戦したり、海岸の清掃活動をしたりすることで、自然の楽しさや厳しさ、環境問題についても改めて考えるきっかけとなった。

(3)自然教室後には、自分たちが体験してわかったこと、体験することで感じた疑問や発見、あらたに調べてわかったことや考えたことをパワーポイントにまとめた。

(4)鶴岡市の海洋教育発表会では、「海と生きる私たち~温海の自然大発見!~」と題し、自分たちがまとめたものをオンラインで発表すると共に、他校と学びを共有し合った。

・児童は、林業や水産業の体験・筏で川下り体験、どの活動も大変意欲的に取り組んだ。林業が森を豊かにし、温海の農産物、川や海の生態系にも大きな影響を与えていることを改めて知ることができた。水産業については、気象条件や環境問題等の課題を克服しながら、海と共存していくことの大切さを考えることができた。温海の豊かな自然を体験・探究し、他校の児童の前でオンライン発表することができたことも、考えを広げ、温海の豊かな自然を再認識し、自分たちができることを考えるいい機会となった。

【第6学年】

(1)ロングウォークの実施に向けて、1・2年生の生活科、3~5年生の総合的な学習で学んできたことをふり返り、ロングウォークでさらに探究したい場所を選び、自分たちの課題を設定した。

(2)ロングウォークでは、庄内小国川・温海川・五十川の3コースに分かれ、川沿いの自然や産業の様子、周辺地区の歴史や文化について、地域の方から話を聞いたり、自分たちの経験や知識と関連づけて考えたり、写真を撮って記録を残したりした。

(3)ロングウォーク後には、これまでの活動とロングウォークで学んだことをふり返り、温海の魅力として発信したいことを、グループ毎にパワーポイントや動画にまとめた。

(4)姉妹校である鹿児島県の笠木小学校と、まとめたパワーポイントを紹介したり、お互いの学校や地区についてクイズ等で紹介したりして、オンライン交流することができた。

・あつみ小学校が行っているふるさと学習「天魄山活動」の総集編として、学区を流れる3つの川に沿って歩くロングウォーク。山から川、海へ歩く活動を通して、温海の自然の豊かさを再認識すると共に、自分たちが行ってきた一つ一つの活動が、山・川・海の自然の中では連なる一つのものとして繋がっていること、人々がその繋がりをずっと大切にしてきたことを再認識することができた。また、これまで手紙等で交流を続けてきた笠木小の児童と、顔を見ながら声を聞きながら交流できたことも、児童には温海の魅力を知ってもらう手応えを感じるいい機会となった。

鶴岡市立鼠ケ関小学校

実施単元

1. 鼠ヶ関未来プランナーPart1 自然教室に行こう[5年](総合的な学習)

2. 遠泳会(遠泳練習)[5年・6年](体育)

3. 鼠ヶ関の魅力を再発見(蓬莱遠足)[6年](総合的な学習)

取り組みの概要

鼠ヶ関未来プランナーPart1 ~自然教室に行こう~

(1)鼠ヶ関地域の林業や漁業に関わる人々の取組やその思いと、地域の未来を考える、年間を通した学習。

(2)木の伐採、山登りなど他地区ではできない体験を通し、鼠ヶ関の魅力を感じ取ることができた。特に森林の伐採から木材の皮むきなど、貴重な体験を楽しみながら学べた。事前学習から森林組合の皆様に直接ご指導いただき関心を高めて臨むことができた。

(3)友達と協力することを活動のめあてとして自分たちで設定し、登山や野外炊飯で苦労をしながらも最後まで成し遂げることで精神面でも成長できた活動になった。

(4)お世話になった方々に自分たちの学びを手紙にまとめて感謝の言葉を送った。またパワーポイントで成果をまとめ、保護者や下学年に伝える場を設けることができた。

【5年・6年】遠泳会(遠泳練習)

(1)伝統的に行われている行事であり、コロナ禍の中断をはさみ、2年前から再度執り行っている。

(2)高学年のみの参加とし、保護者および地域の方々の協力を得ながら海岸沿いにコースを設定した。以前よりも泳力には配慮し、安全を一番に考えた会のあり方にシフトして行っている。

(3)最後まで全員が泳げるようにプールでの練習を積んできた。苦しい時もあったがみんなで一緒に目標を達成できるように励ましながら取り組んできた。仲間意識や励ましあう関係性を高めながら、体力面と精神面で大きく向上できた。当日は保護者の伴泳もあり、ほとんどの児童が最後まで泳ぎ切ることができた。残念ながら途中でリアタイヤした児童にも、がんばったことをたたえ合う素晴らしさがあった。

(4)練習では地域の遠泳指導の方に泳ぐ技術の指導と励ましをいただき、また安全への配慮についても学び取ることができた。救助艇も保護者や地域の方にご協力いただいた。今年も暑い日が続いたが、昨年に続いて海洋教育推進事業の予算でテントを増設し、より安全な環境で取り組むことができた。ありがとうございました。

【6年】鼠ヶ関の魅力を再発見(蓬莱遠足)

(1)学校から縦割編成班の蓬莱(ほうらい)班ごとに、全校児童が徒歩で、道の駅「しゃりん」まで歩き、海岸での磯遊びや磯釣り清掃活動を行う取り組みである。

(2)6年生が下級生や全体のことを考えて遊びを企画したり、安全に配慮したきまりを考えたりしながら取り組んでいる。縦のつながりをより強くし、また全校児童が楽しく過ごす行事となっている。海岸のクリーン作戦を遠足の活動として実施しており、観光への意識づくりに大きく役立っている。

(3)安全な活動への協力として地域学校協働活動本部の「みちくさ会」の皆様からも協力を得て、道路歩行時の交通安全や海岸での安全な活動にご協力いただいた。

(4)鼠ヶ関地域のすばらしさを広く伝えるには今後どうすればよいかなどを、6年生の総合で話し合い、伝え合う「まちづくりプロジェクト」学習へと発展して結びつけた。祖父母参観では考えを祖父母や保護者に直接伝えご意見を伺い、その後ポスターやパンフレットにまとめて魅力ある鼠ヶ関をPRする活動へと発展できた。

鶴岡市立鶴岡第五中学校

実施単元

1. 幸せ探求科(地域おこし協力隊になろう)[1年](総合的な学習の時間)

2. 幸せ探求科(「働く人」×「幸せ」)[2年](総合的な学習の時間)

3. 幸せ探求科(広い世界で私は生きる)[3年](総合的な学習の時間)

取り組みの概要

1年 地域おこし協力隊になろう

大山、加茂、西郷、湯野浜の各地区の特色を調べ発表する活動を通して、自分たちが生活する地域の特色やそこに生きる人々の営みについて理解を深め、地域の現状を捉えることができた。

地域にある「カモンマーレ」おける諸体験活動を通して、実感として郷土の良さについて理解を深めていくことがきた。

2年 「働く人」×「幸せ」

自己理解と他者理解を図り、職業体験(ワクワクワーク)等をとおして、働くことを身近な感じることができた。私たちが生活する地域の職業やそこで生きる人の営みについて理解を深め、働く人の多様な「幸せ」について学ぶことができた。「働く」×「幸せ」について学んだことをスライドにまとめ、発表することができた。

3年 広い世界で私は生きる

修学旅行の事前学習では、1、2年生で学んだ地域で働く人たちと東京で働く人たちを比較し、「幸せ」について、自分なりの仮説を立ててみた。実際に、修学旅行に行き、「TOUKYO」×「幸せ」について自分の答えを見つけ、考えたことをスライドにまとめ、発表することができた。また、学んだことを自らのキャリア形成に役立てることができた。

鶴岡市立温海中学校

実施単元

1.地域学習(住み続けたい街づくり、海の豊かさを知る・広める)事前オリエンテーション(海洋教育のねらい・個人の課題設定など)[全学年](総合)

2.地域学習(住み続けたい街づくり、海の豊かさを知る・広める)校外学習(鶴岡市立加茂水族館・渚の交番カモンマーレ)[全学年](総合)

3.地域学習(住み続けたい街づくり、海の豊かさを知る・広める)まとめ学習(全学年:ポスター掲示)[全学年](総合)

4.地域学習(住み続けたい街づくり、海の豊かさを知る・広める)学習のまとめ発表(全学年:ポスター掲示)[全学年](総合)

取り組みの概要

〈1学期〉

1.海洋教育事前オリエンテーション(全学年/7月18日)

海洋教育のねらい・学習計画・学習内容を説明し、確認した。

2.海ごみ学習会(鶴岡市立加茂水族館/7月23日)

鶴岡市立加茂水族館のSDGs(14:海の豊かさを守ろう/海ごみ)について学び、現状の課題

を知り、自分たちができることを考えた。

3.流木アート(渚の交番カモンマーレ・鶴岡市加茂コミュニティ防災センター/7月23日)

海岸に流れ着いた木や砂浜の貝殻を使って、作品を制作した。

4.魚さばき(鶴岡市加茂コミュニティ防災センター/7月23日)

地元の方のご指導・ご協力のもと、地元で水揚げされた魚を三枚におろした。

5.海遊び(加茂レインボービーチ/7月23日)

海に親しむというねらいのもと、波打ち際で水遊びをした。

6.食育体験(渚の交番カモンマーレ・鶴岡市加茂コミュニティ防災センター/7月23日)

地元で獲れた魚がメインのお弁当をいただいた。

〈2学期〉

1.地域学習(住み続けたい街づくり、海の豊かさを知る・広める)のまとめ学習

〈3学期〉

1.学習のまとめ発表(ポスター掲示)