宮城 教育委員会 地域展開 2024年度

気仙沼市教育委員会

「海と生きる」を学び,地域と共に未来を描く力(海洋リテラシーfor気仙沼を含む)を育む海洋教育

活動参加校

- 気仙沼市立松圃幼稚園

- 気仙沼市立階上小学校

- 気仙沼市立階上中学校

- 気仙沼市立鹿折小学校

- 気仙沼市立小泉幼稚園

- 気仙沼市立大谷幼稚園

- 気仙沼市立大谷小学校

- 気仙沼市立大谷中学校

- 気仙沼市立大島小学校

- 気仙沼市立唐桑幼稚園

- 気仙沼市立唐桑小学校

- 気仙沼市立唐桑中学校

- 気仙沼市立面瀬小学校

- 気仙沼市立面瀬中学校

- 気仙沼市立松岩小学校

- 気仙沼市立津谷幼稚園

- 気仙沼市立津谷小学校

- 気仙沼市立津谷中学校

- 気仙沼市立九条小学校

- 気仙沼市立気仙沼小学校

教育委員会の取り組みの概要

1 助成終了後の継続的な実施のための環境整備の状況

(1) 市総合計画及び第3期教育大綱に,本市教育の基盤であるESDと海洋教育を明確に記載した。2023(令和5)年8月に発足した気仙沼市持続可能な社会推進市民会議において「自然(海)との共生」を施策の一つとして議論を重ねている。市の行政施策においてもESDや海洋教育が一層重視されてきた。

(2) 市教委主催による海洋教育推進委員会(海洋教育の推進・充実,海洋教育における授業改善等に関する検討),海洋教育推進連絡会(教員研修・情報交換等)を年3回開催した。幼稚園教育要領と学習指導要領に紐付けながら,本市が海洋教育を通して目指す教育の在り方と意義,学びの姿の見取り等,専門的な知見を得ながら教員同士が学び合う貴重な場として定着した。今後の教員研修の位置付けを検討中である。

(3) 市水産課,市観光課,市生活環境課及び市内漁業組合,地元企業,NPO団体,地域支援者等との連携協働(PSP園・校及び市教委)による幼稚園や学校への出前授業,市教委主催の教員等研修会(フィールドワーク含む)等を実施した。地域の教育資源(ひと・もの・こと)が豊富な本市ならではの,地域に根ざしたオーセンティック(本物)な学びを下支えする安定したネットワークが機能している。

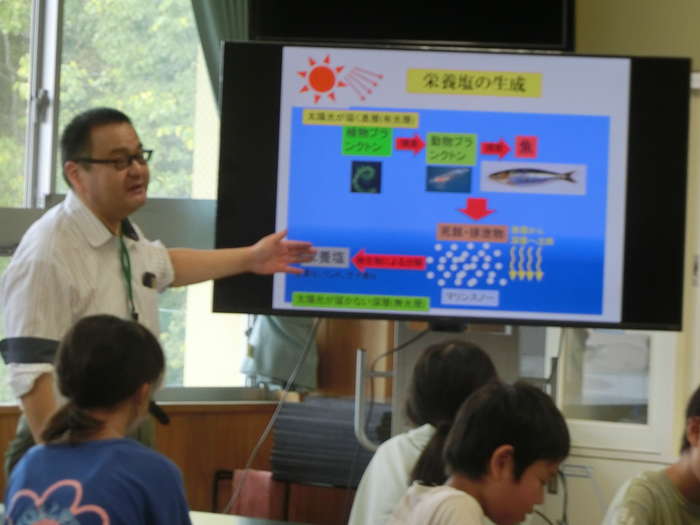

(4) 東京大学海洋教育センター,3710Lab,国立極地研究所,東北大学,東京海洋大学,美ら海水族館,シャークミュージアム,リアスアーク美術館等,大学や博物館・研究機関等との連携協働による出前授業や教員等研修会を実施した。グローバル課題である気候変動や生物多様性の喪失,海洋環境の変化等,専門性が高く具体イメージが持ちづらく,自分との距離が遠い課題について教科等の学習事項と関連付けながら正しく知り,深く思考する学習機会を継続して提供でき成果に結び付いている。この連携・協働のつながりの重要性を共有し今後どのように安定的に維持していけるのか,予算措置と共に大きな課題である。

(5) 気仙沼のESD(ユネスコスクール,RCE)の充実に向けたマルチステークホルダー参加によるESD(海洋教育を含む)/RCE円卓会議2024(講演・事例発表・パネルディスカッション)を,海洋教育と一体的に捉えながら開催した。教員や専門家等に加え,2024(令和6)年度は,児童生徒も参加し事例発表やトークセッションに加わった。ESDや海洋教育の学びの先にある成長・変容の姿を共通確認し広く発信できた。

2 学校間の連携推進・発展状況

(1) 海洋教育推進委員会・推進連絡会を要とした教員等研修会(海洋教育の最新動向,各園・校の実践共有,海洋リテラシーfor気仙沼を手掛かりとした実践と評価,副読本の効果的活用,実践事例発表等)を実施した。「海と生きる」を学ぶことを土台に,地域の強みと特色を生かす学習カリキュラムを,校種や発達段階に即して系統的・発展的に繋いでいく学びの連続性を検討し合う貴重な場となり,各園・校の取組にその成果が着実にフィードバックされている。市立幼稚園の相次ぐ閉園に伴う新たな体制が課題である。

(2) 特例校や挑戦校,推進校での成果発表会へと裾野が広がりを見せ,こどもサミットin東北,海洋教育研究会,全国海の学びの発表交流会等を通じた児童生徒・教員等の学び合いによるカリキュラム改善と授業改善,振り返り評価が実施できた。市内にのみ閉塞するのではなく,風土や風習,歴史と文化等が異なる他の地域や国との交流による対話を通じて,海の姿や海への向き合い方等を多面的・多角的に捉え,自分たちの学びに反映させる価値ある場となっている。児童生徒も教員も楽しみながら取り組む姿が伺えており,今後も無理のない範囲で互いの連携をさらに深め,有意義な活動として継続していきたい。

(3) ESD/ユネスコスクール,海洋教育パイオニアスクールでのネットワークを生かした他地域(教育委員会・学校,ステークホルダー等)との視察研修(訪問・受け入れ)とオンライン交流学習を実施した。ESDや海洋教育に関する他地域からの視察と意見交換の機会に恵まれた。パイロットモデルとも言える本市の取組が幅広く認知されてきた現れの一つであると受け止めている。他者の目によるミラー評価として価値の再発見にもつながる。「海」がお互いの共通項として有効な繋ぎ役になっていることは間違いない。

(4) 他地域で開催され要請されたESDや海洋教育に関する研究会やシンポジウム等に積極的に参加し,実践事例等を発表・発信(教員・児童生徒)した。他地域での取組と比較できる良い機会でもあり,本市の取組を評価し見つめ直す大切な場ともなっている。本市のESDや海洋教育の取組を知っていただいているからこそ外からも励ましのお声がけいただける。この繋がりを大切に保ち一層強みを高めていきたい。

3 参加校の合同発表会の開催内容

(1) 特例校や挑戦校,推進校,そして市立5幼稚園合同等による成果発表会(フォーラムやサミット等)と交流会の開催・参観による教員等の学び合い,及び地域・保護者への公開・発信による理解促進と啓発を行っている。年々児童生徒の学びは,地域の「海」とのかかわり,「自分たち」の日常とのつながりを深く捉え,これから先を思い描き,今できることから行動に移そうという探究型・実践型の学びへとシフトし,教員はそのプロセスを支える伴走者の役割を果たそうと意識し始めた。しかし,単元カリキュラムや授業の実際は,依然,教師主導の形をとるものが散見され,教科等横断による関連が乏しく探究にまでなり得ていないものや児童生徒自身の自己決定による発展的な学びづくりをどう実現していくかが課題である。

(2) こどもサミットin気仙沼(気仙沼・洋野・鶴岡・只見)でのESD/ユネスコスクール及び海洋教育パイオニアスクールによるネットワークを生かした合同発表・交流を行った。異なる「地域」での異なる「海」を対象とした学び方を見合い,比較し,互いのよさを生かし,深め合う学習交流を目指したい。しかしながら,同じ海洋教育に取り組む地域であっても,地教委や学校の事情によってそのねらいと取組の質,目指す方向とレベルは同じとは言えない。互いに「高め合い,磨き合い,深め合う」交流を実現させたい。

(3) 海洋教育研究会や全国海の学びの発表交流会に参加し,教員等研修と児童生徒の学び合いに参加した。

地域を越えた学び合い,校種を超えた学び合い,教師の研修と新たなネットワークの構築という点で貴重な機会となっている。しかしながら,この意義を肯定的に受け止め,積極的に参加しようとする学校・教員は少ない。開催日時と共に教員・児童生徒がより参加しやすい体制を含めて検討すべき課題となっている。

(4) 他地域の教育委員会との連携を基盤に,海洋教育パイオニアスクールプログラム採択校同士(沖縄県竹富町立波照間小中学校,大原中学校)とのオンライン交流学習を試行的に実施した。両教育委員会の共通認識による連携のもと,教員同士の研修視察と意見交換を経て,児童生徒同士による学習交流として実現できたことは大きな前進であり財産となった。「海と生きる」を共通テーマに,地域への愛着と誇りの醸成に結び付けるためにはどうしていくか,この交流をいかに持続的なものにできるか等,交流のその先を共に描きながら互いメリットを生み出す合意形成に努めていく必要がある。

4 教員を対象とした海洋教育に関する研修の実施内容

(1) 海洋教育推進委員会・推進連絡会を要とした幼小中高教員等研修会において,海洋教育の最新動向,各園・校の実践共有,海洋リテラシーfor気仙沼ルーブリック(観点)を作成し,それを手掛かりとした実践と評価,副読本の効果的活用等に努めてきた。推進委員による議論と提案をいかに発信し,他校に浸透・啓発を促し一般化していくかに課題が残る。

(2) 上記1での年3回の連絡会での研修テーマを,本年度は「博学(博物館・水族館・美術館等)連携による海の学び」「大学(研究機関を含む)連携による海の学び」「地域(地元企業を含む)連携による海の学び」とし,海との様々な出会いと多様な教育資源を活用した「海と生きる」気仙沼らしい海洋教育研修として実施した。このように,教員が一堂に会して「海でつなげる研修」を継続開催できたのは,海洋教育パイオニアスクールプログラムという共通枠組みがあったからと言える。助成終了後に市独自の教員研修としてどのように位置付け実施していくか,そしてそうすることの必要性(必然性)をどう打ち出し理解を得ていくかが新たな課題となっている。

(3) 本市学校に初めて赴任した教職員を対象とした「「海と生きる」に出会い,学ぶ地域研修会」(市内の水産関係施設や遠洋マグロ延縄船,シャークミュージアムとリアスアーク美術館等)におけるフィールドワーク研修を実施した。今後も市教委主催による悉皆での教員研修の一環として位置付け,継続していく。

(4) こどもサミットin気仙沼での学び合い,他地域の海洋教育パイオニアスクール採択校(沖縄県竹富町立小中学校)とのオンライン交流学習等(年2~3回)に向けた計画立案と打合せ,実践を通したOJT(On the Job Training:日常での実践的・継続的な研修)研修を実施した。海洋教育のみならず,教員研修のこれからの在り方について,働き方改革等の面からも精査精選していかざるを得ないことが課題である。

(5) ESD/ユネスコスクール研修会(年2回開催)において,地球環境の変化(海の温暖化等)に伴う気候変動について正しく知り,深く考え,より良く対応するための教員等研修会(1月17日)を実施した。

(6) 海洋教育研究会(海洋教育パイオニアスクールプログラム事務局主催)等,他団体主催による研修会への教員参加や発表を行った。ESD/ユネスコスクール研修と海洋教育研修との一本化も検討課題である。

5 副読本の作成状況や活用状況

(1) 2021年度に作成した海洋教育副読本「『海と生きる』を学ぶガイドブック~未来をえがくわたしたち~」(web版を含む)を探究的な学習及び教科等往還による授業において積極的かつ効果的に活用するよう促してきた。海洋教育パイオニアスクール採択校で校種や発達段階に応じて,教員と児童生徒が計画的・意図的・探究的な学びでの活用として教員の活用意欲が高まり,活用法にも創意工夫が見られている。

(2) 副読本活用の現状(成果・課題)を踏まえながら,海洋リテラシーfor気仙沼の育成を目指しながら,より効果的・一体的な活用法等について検討(推進委員会において)を重ねてきた。今後はさらに,教員に対しては両者は一体的なものであり相乗的に効果を上げていくこと,児童生徒が「海と生きる」学びをデザインしストーリーを描くためのガイドとなること等への理解をさらに深めていきたい。

(3) 各園・校での効果的な活用モデル事例の収集と発信(推進連絡会において)にも努めてきた。

(4) 全国レベルでのESDや海洋教育に関する研修会等を通じて,他地域(教育委員会・学校)への副読本活用に関する情報提供(※「海洋リテラシーfor気仙沼」と一体的な活用)を行ってきた。

(5) 2021(令和3)年度に編集発刊した副読本の改訂(情報差し替えを含む)をどのようにするか,そのタイミングと費用確保が課題である。また併せて,気仙沼市社会科副読本「わたしたちの気仙沼市」のデジタル版の新たな編纂についても検討課題となっている。

6 地域版海洋リテラシーの理解・普及の促進状況

(1) 2021年度に推進委員会で議論し作成した「海洋リテラシーfor気仙沼」について,海洋教育パイオニアスクール採択校での授業設計と授業評価のための手掛かり指標として積極的に活用されるようになった。海洋教育の4つのコンセプトや6つの大原則止まりではなく,指導と学びの目的に応じて小項目を含めた具体のねらいと内容を踏まえた活用について指導助言を重ね,好事例も見られるようになってきた。

(2)「海に親しむ」「海を知る」「海を守る」「海を利用する」という海洋教育のコンセプトと「海洋リテラシーfor気仙沼」との区別と関係性への理解が不十分な学校や教員に対して助言を継続していく必要がある。

(3) 「海と生きる」を学ぶ海洋教育で目指すものをより明確にするために,2024年度に「海洋リテラシーfor気仙沼」ルーブリック(観点)を提案し推進委員会で検討した。学習のねらいや個々の問い,指導と学びのプロセス,学びの評価等に即して,効果的かつ実践的に活用できるよう試行し,指導助言している。

海洋リテラシーへの理解浸透,ルーブリックの授業実装など,誰が,どこで,どう生かすか(教師・児童生徒・地域)については今後も授業での活用事例を集約・提供しながら検討を重ねていきたい,

7 「海と生きる」を学ぶ気仙沼の海洋教育のこれまでとこれから(成果と課題)

(1) 2014(平成26)年度に市立小・中5校と2団体で組織しスタートした本市の海洋教育は,2016(平成28)年度から海洋教育パイオニアスクールプログラムによる助成を得ながら「海と生きる」を学ぶ提案性と先進性のある海洋教育を目指し,パイオニアの名にふさわしいパイロットモデルとして今日的な教育課題と本市教育の現状を踏まえつつ,鋭意ある実践を積み重ねてきた。その変遷において,園・学校間の取組の差は縮小し,特例校と挑戦園・学校の牽引力が増し,校種や発達段階のねらいに応じた取組,地域の特色を生かした体験による取組,地域の諸団体や活動支援者と連携・協働した取組,大学等の専門機関とつながる取組,他地域や海外との交流による取組など,各園・各校の創意工夫ある多様な実践が数多く見られるようになってきた。また,教科横断的で系統的な単元カリキュラム,自律的で探究的な授業づくりなど,教師の指導観の捉え直しや児童生徒が主体となった学び方に関する改善が積極的に図られるようになり,学習指導要領に示されている主体的・対話的で深い学びの質の向上に大きな効果を上げ,海洋教育に対しての市民の理解と普及啓発,連携・協働による推進につながっている。

(2) 一方で,海洋教育を10年近く継続してきた中で,そもそも海洋教育によって何を目指すのか,海洋教育を通じて何がどう育まれているのか,何にどのように向き合い,探究する先にどのようなイメージを描くのかなどがぼやけてはいないかなど,一度立ち止まって根源的な部分を再考する時期にきていると懸念する。検討の拠り所となるのが,2021(令和3)年度に発行した海洋教育副読本「『海と生きる』を学ぶガイドブック」であり,「海洋リテラシーfor気仙沼」である。これらは「海と生きる(てきた,ていく)」気仙沼の全体像を表しており,「海と生きる」ことを学ぶ必要性と「海と生きる」の見方・考え方,向き合い方のヒントを提供し,「○○と生きる」とは,何と,どう生きることかというスキームを示唆している。

(3) 2023(令和5)~2024(令和6)年度の海洋教育推進委員会では,これらの点を確認し合い,そのための手段の一つとして「海洋リテラシーfor気仙沼」ルーブリック(観点)を議論し試行した。海洋教育に取り組んでいる園・学校としての個人ベースによる探究的な学びのデザイン設計,その進捗確認と内省,アウトカム評価と学びの再構築などを考える時に,指導する教員にとっても,学習の主役である児童生徒にとっても,何をどうしていったらよいか,どのような成果が見られているのか,その評価の根拠となるのはどのような姿や事実なのかなどを客観的に捉える指針となるものにしたい。副読本と海洋リテラシー,ルーブリックを一体的に連動させながら,いかに効果的に活用し授業実装させていくかが今後の課題である。

(4) 本市の海洋教育を10年に渡って発展的に継続できた背景には,東京大学大学院教育学研究科海洋教育センター(前:海洋アライアンス)による教育学に関する専門的な指導助言と伴走支援による教育効果は絶大である。また,日本財団と笹川平和財団による海洋教育パイオニアスクールプログラム助成事業によって幼稚園・学校における体験的・探究的な学びは充実度を増した。この2つにより教員集団の海洋教育への理解と関わる楽しみ,実践したいという意欲は大きく高まった。大学連携による指導支援と助成による財政支援の2つに対し,本市としていかに財源の予算措置を施し,必要な人材をどのように育成し,教育の質を衰退させることなく充実・発展させていくかが重要な行政課題となっている。

(5) 本市では児童生徒数が劇的に減少しているという危機に瀕している。このことは本市にとっての最大の教育課題であり,これまでの学校統合ではない学校再編として市民レベルで議論されている。ESDや海洋教育という本市の国内外から高い評価を得ている教育財産を最大限に生かし,魅力ある輝く気仙沼の教育としていかに合意形成し,総意のもとで実現させていくかに真剣に検討していく責務がある。

気仙沼市立松圃幼稚園

実施単元

1.うみにしたしむ[年中・年長児]

取り組みの概要

うみとしたしむ【身近な浜遊び】

5月に近くの滝浜へ散策に出かけた。何度か遊びに行ったことはあったが,潮が引いて潮だまりがたくさんできる岩の上を散策するのは初めてであった。恐る恐る岩山を渡り歩き石の下や潮だまりにカニや魚を発見すると大きな声でみんなに知らせて大喜びする姿が見られた。見つけた貝殻や生き物は各家庭に持ち帰ったり,園の活動に使ったりした。生き物は毎日潮水を変えないと生きられないことを伝え,家族と相談してほしいと話すとほとんどの家庭が海に逃がしたといい,海の生き物を飼育する難しさを感じることができたのではないかと思う。何度も訪れた浜であっても,こんなにたくさんの海の生き物に出会う機会はなく,画像に収めたり,持ち帰ったりして図鑑で名前を調べた。身近な海にもたくさんの生き物がいることを知り,海での遊びも広がり,海に対する興味が大きく高まっているのを感じた。

うみのはっけん【なんでだろ~?】

春に散策に行った滝浜や1回目のなかよしうみっこだんで行った馬場の浜は石がゴロゴロ大きくて歩きづらかった。アワビの貝殻やウニの殻などが落ちていた。それに対し,春の親子遠足で訪れた大島の小田の浜や隣の田中浜は砂浜でサラサラした感触をしており,海辺に落ちている貝殻は小さくてきれいだった。その中に穴の開いた貝殻をいくつも見つけ,持ち帰ってから「穴の謎」についてみんなで話し合ったり図鑑で調べてみたりしたが解決しなかった。家族に聞いてみることをミッションとして与え,いろいろな意見が出た。その中でインターネットで調べてくれた家庭から,ある貝が他の貝に穴をあけて中身を吸い取ってしまうからだと答えを出してくれた。実際ネットで調べて画像を確認すると,自分たちが拾ってきた貝殻の中に犯人の貝殻を発見した。幼児たちは驚きながらも,みんなにも教えてあげたいという気持ちが高まり,集会の時に「おしらせ」の時間を使い発表することにした。自分たちから湧き出た疑問から調べ活動を行い,答えを見つけられた達成感や充実感を感じることができていた。その後も,疑問に思ったことを図鑑やネットで調べてみようとする探求心が芽生えた。

うみのたからもの【うみのいいものをつかって】

どの海を訪ねても必ず行うのが,ビーチコーミング。今までの経験の積み重ねから自然と拾い集めてしまっている。初めは「たからものだから,おうちにもってかえる」とそのままお土産として持ち帰っていたが,そのうち「〇〇のかたちににているね」「いろをぬったらいいんじゃない?」と何かに変身させてみようというアイディアが生まれた。石にもいろいろな形や模様があり,組み合わせると何かの形になることに気付き,さらに小田の浜で見つけた貝には穴が開いていて,アクセサリーにできるという。そんなアイディアから夏まつりでは、家族と一緒に海で拾ってきた宝物を材料にワークショップを開き,楽器やアクセサリーを作って楽しむことができた。また,一緒に交流した中学生にはサンドソルトアートを,他園の友達には海の素材を閉じ込めたキーホルダーをプレゼントし,うみのたからものを使いたくさんの作品が出来上がった。自分たちが拾い集めた宝物でたくさんの人たちに喜んでもらえたことで自信につながり,「うみってサイコーだね!」と思える経験をたくさん味わえたと感じた。

気仙沼市立階上小学校

実施単元

1.自然大好き!ぼくらの階上[3学年](総合)

2.防災マップを作ろう[4学年](総合)

3.わかめを養殖しよう[5学年](総合)

4.豊かな海について考えよう、調べよう[5学年](総合)

5.水産業のさかんな地域[5学年](社会)

6.未来の町を考えよう[6学年](総合)

取り組みの概要

・3年生は、岩井崎の生き物調査、やじの川の生物調査を通して海と川の生態系の関わりを知ることができた。また、航海安全や大漁を願う伝統芸能の明戸虎舞を、明戸虎舞保存会の方々に教えて頂く体験を通し、地域と海のつながり、地域の願いや伝統を受け継ぐ思いを知ることができた。

・4年生は、地域の総合防災訓練時に各グループが作成した防災マップを発表し、地域の危険箇所等について地域住民に伝えた。また、地域住民の視点で気付いたことを教えてもらい、防災マップを改善することで双方向で防災意識を高めた。

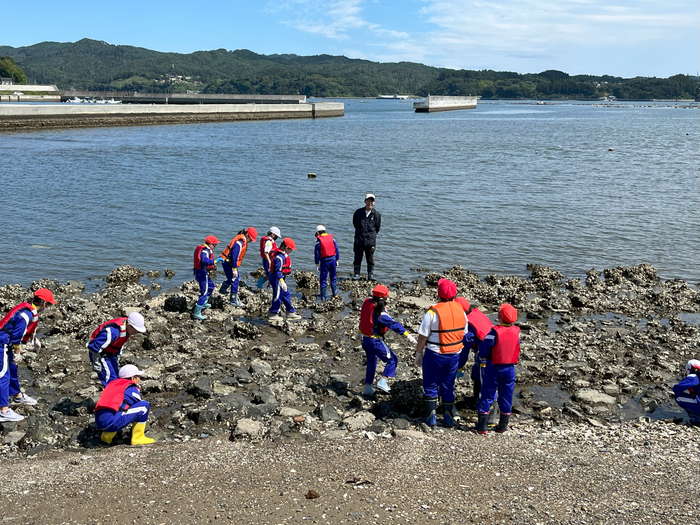

・5年生は、階上漁協青年部の協力によるわかめ養殖体験を行った。地元の食材と環境とのつながりについて持続可能な水産業にしていくために必要なことは何かなどについて探究活動を行った。また、現在階上の海で起きている問題(海洋ゴミや海水温の上昇など)を知り、それに対して自分たちができることは何かを考えることができた。社会科で学習した水産業の後継者不足の課題と関連させて、気仙沼向洋高等学校の海洋類型の生徒と交流をした。漁業の技術を体験したり、水産業に関わる職業を目指すことになったきっかけを教わったりした。海への思いや考えをより深めることができた。海洋教育子どもサミットで気仙沼の水産業について発表し、現在の海の問題について学んだことを発信した。

・6年生は、地域の企業見学を実施し、その中で廃棄される魚を肥料にするなどのSDGsを意識した取組みについて学ぶこともできた。

・5・6年生合同で、海のフォーラムを開催し、「気仙沼の魅力」について保護者や地域の方へ提案を行った。保護者や地域の方への発表を行う機会を設定することで、保護者や地域の方々のESDへの理解を深めてきた。

気仙沼市立階上中学校

実施単元

1. 地域再発見 ~地域の魅力~[1年](総合)

2. 地域課題 ~地域の課題と向き合う~[2年](総合)

3. 地域貢献・参画 ~視野を広げて考える~[3年](総合)

取り組みの概要

1 総合ガイダンス、ワークショプ講話

東北大学災害科学国際研究所の准教授から探究学習の進め方についてガイダンスを受けた後に、様々な分野で活躍している方を(津波防災、地域、福祉、海洋環境など)講師に招き、ワークショップを行った。また、生徒たちの防災・減災の意識を高めるために、東日本大震災と能登半島沖地震の状況や地域との関わりなどについての防災講話を行った。

2 探究学習

生徒が講話やワークショップを通して興味・関心を持った内容を基に、防災、産業、まちづくり、環境、海洋などの視点から自由に探究テーマを決定させ、探究活動に取り組ませた。海洋をテーマに設定した生徒には、調査活動の場面で、海洋教育副読本を活用させるなどしながら探究活動に取り組ませた。

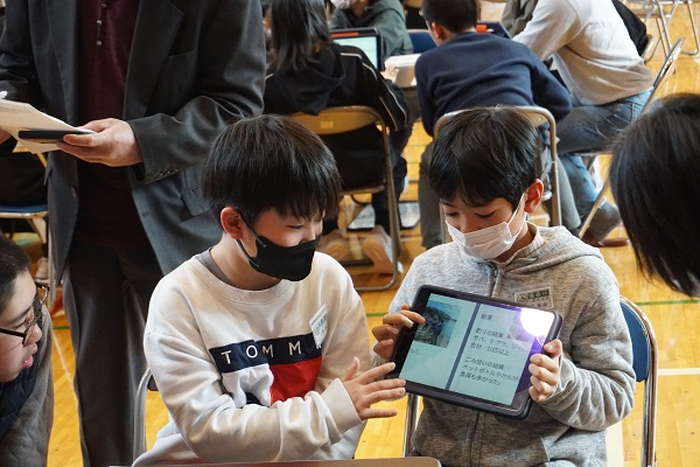

具体的な活動としては、聞き取りやアンケート調査、実地での調査、文献等での情報収集、比較、分類、関連付けなどを行い、課題解決のための実践を行った。12月には探究学習発表会を行い、学習の成果をスライドにまとめ、保護者、地域の方々などに向けて発信した。

3 活動事例

(1) 実地研修

1年生は、東日本大震災の被害状況や当時の様子、震災を伝承するための取組や復興へのまちづくりなどついて学ぶため、リアス・アーク美術館の見学を行った。また、2年生は、気仙沼の震災による津波被害状況と復興のためのまちづくりなどを他地域と比較するため、岩手県陸前高田市の東日本大震災津波伝承館を訪問した。

(2) 防災啓発活動

3年生は、これまで学んできたことや考えを他者に伝えることを通して学びを深めるため、階上小学校の1~4年生へ防災啓発活動を行い、アクサ・ユネスコ減災教育プログラムで来校した全国の先生方と意見交流を行った。

(3) 校外への発信

2、3年生の探究活動で防災や海洋を課題に取り組んだ生徒は、海洋教育こどもサミットin気仙沼、気仙沼市防災フォーラム等に参加し、本校の取組や自身の個人探究の成果を校外へと発信した。加えて、気仙沼ESD・RCE円卓会議にて、3年生の代表生徒が階上中の防災の取組事例と津波防災に関する個人研究の発表も行った。

(4) 啓発活動

この他、2、3年生は、防災・減災の啓発活動として、小学校や保育所で防災・減災に関するクイズやゲームを行うことを通して、児童や幼児の防災への意識の向上を図った。

(5) 交流活動

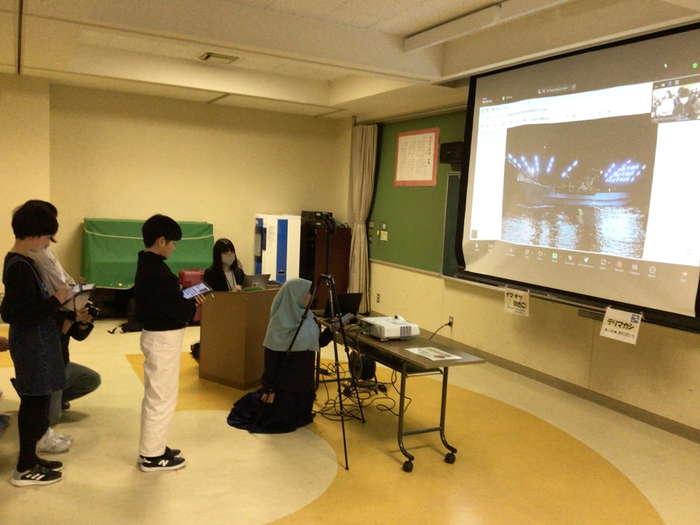

今年度は、沖縄県の中学校との交流活動も行った。お互いに探究学習の取組を発表し合うことで、他地域の環境や文化を理解し、自分たちの学校や地域を再認識するとともに、コミュニケーション能力、表現能力の育成を図った。

(6) 地域の課題解決のための活動

2、3年生の探究活動で地域の海水浴場の環境整備に取り組んだ生徒は、学区内にあるお伊勢浜海水浴場の清掃活動を実施し、地域の環境の良さや抱える課題について理解を深めながら、地域の問題解決のための実践力の育成や、環境保全の意識も向上させることができた。

(7) 避難所設営訓練

さらに、地震津波災害を想定した避難所初期設営訓練を毎年全校体制で実施している。これらを継続的に行うことで、生徒には地域の一員としての自覚をもたせながら、防災・減災意識を高めることもできていた。

気仙沼市立鹿折小学校

実施単元

1.鹿折の宝~人・自然・ものを見つけよう~[3年](海と生きる探究活動)

2.山・川・里・海~命をつなぐ鹿折川~[4年](海と生きる探究活動)

3.世界とつながる気仙沼市の水産業[5年](海と生きる探究活動)

4.未来へつなぐ「気仙沼の魅力」発信プロジェクト[6年](海と生きる探究活動)

取り組みの概要

1 実践の概要

本校では、東日本大震災からの復興・創造を念頭に、「海と生きる」気仙沼の未来を考え、持続可能な社会づくりに貢献し、未来をしなやかに生き抜くことができる児童の育成に努めている。その土台として、海洋リテラシーfor気仙沼をベースとした資質・能力を育む教育課程を編成し教育活動に取り組んでいる。

各学年においては、「環境」「生命」「文化」「安全」を柱として体験的・探究的な学習を展開している。1・2年生では、四季を通した栽培活動や遊び、生き物の観察や人々との触れ合いなどを通して地域の良さに気付き、地域に親しみをもったり、自然環境と人とのつながりに気付いたりすることをねらいとし、国語科、生活科、図画工作科など教科と関連させながら実施している。3年生以上では、「鹿折の宝」「命をつなぐ鹿折川」「世界につながる気仙沼の水産業」「未来へつなぐ気仙沼の魅力発信プロジェクト」とテーマを設定し、関連する国語科・社会科・理科等の一部の時数を融合して、特設領域「海と生きる探究活動」を設定している。児童の興味・関心に基づき、自ら課題を設定し、学習のねらいに応じた探究的な学習を行ってきた。

(1)身近な自然や人と触れ合う活動

低学年では五感を使った自然体験をテーマに、1年生では、気仙沼大島の小田の浜で貝殻を拾ったり砂浜で遊んだりする活動、2年生では、岩井崎で海や干潟の生き物と触れ合ったり、観察したりする活動を行った。児童が海の生き物の不思議に出会い、豊かな気付きや疑問を引き出すことができた。また、体験して得た気付きや疑問は、音楽や図画工作の教科の表現活動に生かすとともに、近隣にある鹿折こども園と連携し、学習成果を園児に伝える機会も設定した。

(2)地域素材を活用しふるさとを知る活動

3年生では、気仙沼市の歴史・産業・文化につながる「鹿折金山」を調べることを入り口とし、「地域の宝」について探り、考えていく学習を展開した。伝統的な祭りや文化として「浪板虎舞」の由来や祭りに込める願いや思いについて学び、「海と生きる」気仙沼に伝わるものを宝ととらえた。学芸会で浪板虎舞を披露した。4年生は、「生命を育む水」をテーマとして鹿折川、気仙沼湾の入り口、そして、森について、学習フィールドを広げて探究を行った。川の上流・中流・下流のそれぞれの場所で水生生物調査を実施する中で、水の中の命のつながりを考えるようになり、その始まりの場所である森とのつながりを調べる学習に進んだ。森の植物や動物の命が川を通じて海の命ともつながっていることをつかみ「鹿折川は森と海の赤い糸」というゴールにたどり着いた。

活動を通して、地域のよさや特色が「海」とつながっていることを実際の場所に触れながら学んだ児童には、地域を大切に思う気持ちが育ち、地域の文化と共にある自然環境を自分たちで守っていこうとする思いを育むことができた。

(3)教科・領域を横断的・探究的に学び表現力を育む学習

5年生では、気仙沼の水産業について、魚市場を見学したり、造船工程について学んだり、マグロ延縄船内を見学したりするなどの体験をとおして、気仙沼市の水産業の現状をとらえ、その水産業の魅力を深く知るための学習を展開した。その中で、気仙沼の水産業を支える背景に地理的な条件、海流、他地域との結び付き、乗組員の国際化などの世界とのつながりを深く探っていった。また、未来に魅力をつなげていくための課題となる事柄を自分たちなりに考え、その課題の解決も含めて、未来に気仙沼の水産業の魅力を残していくことを考えた。学習活動を通して、漁業を支える様々な仕事、産業と環境の結び付き、海と関わる人の願いや思いについて考えを深めることができた。

(4)他地域や世界とのつながりから知識や考えを広げ深める学習

6年生は、海洋教育「気仙沼の魅力発信プロジェクト」をテーマに、「スローフード都市宣言」をした気仙沼市の食の魅力について調べる学習を行った。活動の一環として、修学旅行にスローフード探究活動を取り入れ、気仙沼市と会津若松市の食材を組み合わせたオリジナル弁当を提案し、試食会を開いた。気仙沼市の食と内陸に位置する会津若松の食材を比較することで、気仙沼の食の魅力を再発見し、大切に守っていこうとする思いを育むことができた。この学習を起点として、「海と生きる」という意味を探るため、気仙沼の魅力を再調査し、その魅力を生かした将来のまちづくりについて自分なりの意見や自分たちが考えたまちの将来像を提案した。また、魅力の継承のために課題となることの解決に向けた自分たちにできる取組を考え、呼び掛けた。

また、3年生以上の学年が地球温暖化の影響で国が海に沈む恐れのあるキリバス共和国とオンライン交流会を実施した。キリバス共和国の小学生と、「文化・伝統」、「水」、「産業」、「食」、「まちづくり」をテーマに話し合うことで、児童の多様性を尊重する意識を高めることができた。

2 今後の課題と計画

探究活動において、児童に「問い」を持たせ、主体的に学びを行うことができるようにするための学習について検討を重ねてきた。この中で明らかになったのは、児童が自分事と物事を見つめることができる現実との出会いが必要であるとともに、それを「問い」へと導く教師の仕掛けが必要であることが確認された。また、主体的な学習に結びつけるためには、問いをもとにした課題の設定が自分事として認識されることや課題解決のための個人の情報収集の機会の創出が必要であるということも確認された。次年度は、これらの確認された事項をもとに、単元計画をもう一度見直し、児童が主体的に課題解決に向けた探究を進めることができるようにしていきたい。

また、児童の学びを広げ深めるために不可欠な地域や専門機関との連携・協力を深めるためのネットワーク体制の充実に努めていきたい。

この海洋に関する学習活動は、持続可能な社会づくりを目指すESDにおいても重要であり、本校ではこの探究学習をESDの学びの中核においているが、探究学習だけで持続可能な社会の創り手の育成が可能なわけではなく、学校の教育活動全体で取り組んでいく必要がある。そのため、この海洋に関する探究学習の他に、全校の活動として、計画委員会を中心として、ESDを基軸にした「児童会スローガン」を設定し、年間を通してスローガンを意識させている。また、縦割り挨拶運動や季節毎の栽培活動、ユネスコJRC委員会を中心とした「ありがとう運動」など、他者意識を育て、感謝の気持ちを醸成している。海洋教育での学びが児童の日常の生活や取組に反映されるように、海洋教育を中心とした探究学習での気付きを行動化につなげていきたい。

気仙沼市立小泉幼稚園

取り組みの概要

【気仙沼の海のいいところさがし】

5月中旬 「海で遊ぼう~小泉海岸」

6月上旬 「なかよしうみっこだんin馬場の浜(年長児)」

*岩場での磯遊び,生き物探し,生き物との触れ合い

6月下旬 「海で遊ぼう~二十一浜」

*生き物とのふれ合い*釣り体験等

7月下旬 「海に親しむ集い」

*津谷幼・津谷小・津谷中・地域との交流

10月上旬 「なかよしうみっこだんin大谷海岸(年長児)」

*砂の造形遊び*ビーチフラッグ等

1月下旬 「新しい海でのお宝さがし(高田松原海水浴場)」

*砂浜で貝殻探し

これまでの海での遊びや体験を基に様々な海へと関心が広がってきた幼児の姿から,新たな海にフィールドを広げた。そこでは様々な海の生き物との触れ合いやお宝の発見等の出会いがあり,海による遊びの楽しさを味わったり違いを比べたりしていた。海で遊ぶ楽しさに加え,年長児は自分で調べることの面白さにも気付き,遊びを通した探求活動に取り組む姿も見られた。

【気仙沼の海に関わる人や豊かな食との出会い】

10月下旬 「気仙沼内湾見学」

*年長児:ご飯のお供探し(市内鮮魚店・海苔店・乾物店協力)

*海のふりかけ作り体験(年長児)

*年少・年中児(シャークミュージアム訪問)

11月中旬 「秋鮭の解体ショー見学」(市内生鮮店・小泉公民館協力)

*祖父母参観にて実施

12月下旬 「蔵内之芽組見学」(地域養殖業職員協力)

*ホタテの養殖場見学・ホタテのミミ吊り体験

12月下旬 「海洋教育ありがとう訪問(内湾)」(市内鮮魚店・海苔店・乾物店協力)

*内湾見学時のお礼の手紙

1月下旬 「なかよしうみっこだんおもいで交流会」(本吉公民館協力)

*年齢別交流*かつお節削り体験

1月下旬 「陸前高田市立博物館見学」(高田博物館職員協力)

*年長児:貝の先生との交流

*年少・年中児:館内見学・遊び体験

幼児の疑問が湧き出てきた瞬間を捉え,幼児の思いに寄り添った遊びや体験を取り入れる中で,海の先生や海で働く人,家族や地域の人の保育参加を行いつながりをもつことができた。知りたいと思ったことがわかり,様々な海での遊びや新たな発見を楽しんできた経験は,幼児のその後の遊びや活動を充実させ,探求心を深めることに繋がった。

気仙沼市立大谷幼稚園

取り組みの概要

◎主な保育実践内容

【年間の活動実践の流れ】

4月~年間:地域探検(全園児)

5月~年間:大谷海岸散策,海の生き物観察

海藻や魚等を味わう食育活動(全園児)

6月5日:なかよしうみっこだんin馬場の浜(年長児)

6月18日:日門漁港見学(年長児)

6月28日:大谷イモ収穫(全園児)

7月2日:うみのようちえんin大谷海岸(全園児)

7月5日:大谷イモカレー実食(全園児)

7月18日:おおやっこばたけの夏まつり2024(全園児)

10月 4日:なかよしうみっこだんin大谷海岸(年長児)

10月11日:秋の園外保育

海の市・シャークミュージアム(全園児)

10月18日:うみのようちえんin沼尻海岸(全園児)

11月14日:おおやっこ秋まつり(全園児)

1月15日:鱈のつみれ団子作り(年長児)

1月24日:気仙沼向洋高校見学,思い出缶作り(年長児)

◎海との関わり

【地域との関わり】

気仙沼市立大谷小学校

実施単元

1. 海に親しむ集い[全校年](行事)

2. なつがやってきた・いきものとなかよし(おおやのうみであそぼう)[1年](生活科)

3. どきどきわくわくまちたんけん・生きものなかよし大作せん(海の生きもの)・大谷のいいところ伝えよう[2年](生活科)

4. 地域の名人に学ぼう(ワカメ名人)[3年](総合)

5. エコプロジェクト~大谷の海の環境を守るために~[4年](総合)

6. 大谷の環境について考えよう・海の豊かさを知ろう[5年](総合)

7. 探ろうふるさと 考えよう未来の大谷[6年](総合)

取り組みの概要

<全校の活動>

【海に親しむ集い】(行事)

第1部‥浜の清掃(生活ごみ・燃やせないごみ等)

第2部…砂の造形(縦割り班ごとに話し合ったものをつくる。)

地域の宝とも言える「大谷海岸」で,全校行事として実施した。浜辺での清掃,造形活動を通し,子供たちは地域のよさに気付くとともに地域への愛着を深めることができた。

<1年生の活動>

【なつがやってきた】【いきものとなかよし(おおやのうみであそぼう)】(生活科)

大谷地区の磯(沼尻海岸)に行き,安全に気を付けながら遊びを通して様々な海の生き物に親しんだ。

(1)沼尻海岸に行き,貝殻や砂遊び等を楽しんだり,身近な生き物を探して生き物への親しみを持ったりした。

(2)活動を振り返り,活動の様子を絵に表現した。

<2年生の活動>

【どきどきわくわくまちたんけん】(生活科)

(1)町探検の計画を立てた。

(2)大谷海岸へ体験に行った。

【生きものなかよし大作せん(海の生きもの)】(生活科)

(1)沼尻海岸に行き,生き物が住む豊かな環境を体感した。

(2)活動を振り返り,活動の様子を絵に表現した。

【大谷のいいところ つたえよう】(生活科)

(1)【どきどきわくわくまちたんけん】を振り返り,もっと調べたいことについて話し合った。

(2)NPO法人はまわらすの方々から震災以前の大谷海岸の様子や海を守る活動について話を聞いたり,平磯虎舞保存会の方々を講師に打ちばやし体験をしたりした。

(3)体験を通して気付いたことを発表した。

<3年生の活動>

【地域の名人に学ぼう(ワカメ名人)】(総合的な学習の時間)

(1)オリエンテーション(担任によるワカメについての講話)

(2)ワカメの苗ばさみ体験(前浜漁港)をした。

(3)ワカメの収穫見学(前浜漁港)後,持ち帰ったワカメを学校で観察した。

(4)ワカメ養殖やワカメの生態等,疑問に思ったことについて情報を集めてまとめた。

<4年生の活動>

【エコプロジェクト~大谷の海の環境を守るために~】(総合的な学習の時間)

(1)大谷海岸での清掃を通して,地域の自然環境に興味・関心を持った。

(2)大谷海岸のごみについて追究した。 (3)毎日の暮らしの中で,実践可能な環境保全対策について考え,実践した。

(4)海の自然や環境問題に関心を持って調べ,保全について自分の考えや意見を持った。

(5)分かったことを課題別グループ毎に模造紙にまとめた。

<5年生の活動>

【大谷の環境について調べよう】【海の豊かさを知ろう】(総合的な学習の時間)

(1)環境をよりよくする取組について関心を持った。

(2)滝根川の水生生物調査をした。

(3)大谷の産業について話し合い,漁業について調べる計画を立てた。

(4)地元の日門漁港で漁船見学を実施した。漁業者から大谷の海の環境や漁業についての話を聞いた。

(5)魚市場見学をし,気仙沼の漁業についての情報を集めた。

(6)大谷の漁業の特徴や漁業者の仕事内容,環境をよりよくする取組について調べたことをまとめ,発表した。

<6年生の活動>

【探ろうふるさと 考えよう未来の大谷】(総合的な学習の時間)

(1)これまでの学習や「海に親しむ活動」から,よりよいまちづくりについて課題を持って調べた。

(2)大谷地区の復興に携わる方から話を聞き,地域の方々の思いや願いに気付いた。

(3)他地域のまちづくりについて調べた。

(4)調べて分かったことを劇にまとめ,学習発表会で発表した。

(5)未来の大谷について考え,まちづくりについて提案した。(こどもサミットin気仙沼で発表)

(6)これまで育てていた海浜植物を大谷海岸に植栽し,まちづくりに参加した。来年度の植栽に向けて,海浜植物の種を5年生と一緒に蒔き,まちづくりの思いや願いを引き継いだ。

気仙沼市立大谷中学校

実施単元

1.大谷の現状と課題について知ろう[1~3年](総合的な学習の時間)

2.課題設定[1~3年](総合的な学習の時間)

3.調査・探究活動[1~3年](総合的な学習の時間)

4.情報整理・まとめ[1~3年](総合的な学習の時間)

5.発表[1~3年](総合的な学習の時間)

取り組みの概要

<ねらい>

・海を中心とした大谷地区の自然・環境・産業・文化・歴史等について関心を深める。

・自ら課題を設定し、どのような手段で解決できるか検討し、主体的に学ぶ態度を育む。

・各教科での学びを実践的に生かすことで、学ぶことが豊かな地域をつくることにつながることを実感させる。

・地域の一員としての自覚を持ち、よりよい未来をつくるために行動しようとする態度を身に付けさせる。

<今年度の活動について>

大谷地区は、2011年の東日本大震災から復興し、新たなまちづくりの挑戦が続いている地域である。そこで育つ子どもたちが、地域をよりよくするためにできることを考え実践していく力を育むことを目指し、海洋教育の活動に取り組んだ。

総合的な学習の時間のテーマを「海と生きる大谷地区がより活気づくためのプロジェクトを提案し、行動しよう」に設定し、生徒一人一人が興味や関心を持つ地域の課題について探究活動を行った。それぞれが設定した課題について、1年生は「知る」、2年生は「伝える」、3年生は「まちをつくる」ことを目標に、3年間かけてじっくりと地域について学んだ。

(1)探究課題の設定

総合的な学習の時間には、「海と生きる大谷地区がより活気づくためのプロジェクトを提案し、行動しよう」をテーマに、探究的な学習に取り組んだ。生徒が興味を持つ分野について、地域の方を講師としてお招きし、地域の資源や社会の課題についてお話をいただいた。いずれのテーマも海と関連が深く、大谷地区の人々の生活にとって海は切り離せない存在であることに気付かせることができた。(今年度の講話テーマ:「復興とまちづくり」「大谷鉱山の歴史」「食品ロスの削減」「森林の保全と利用」「自然体験」「海浜植物」「海洋ゴミ問題」「海の温暖化」「観光と特産品」「海の生態系」「大谷芋と未利用海藻の利用」)

(2)探究活動の展開

<1年生>海について知る

3年間の探究の土台作りとして、表面的な知識にとどまらず、地域について深く知ることを目指して活動を行った。地域の方の講話やインタビューから、地域資源や社会の課題について学んだ後、県や市の統計資料、書籍やインターネットを活用し、さらに現状について調べたり、地域社会の課題の解決に向けた提案などを行うことができた。

<2年生>海について伝える

学んだことを伝えるために、より深く地域について学ぶとともに、様々な方法で伝えられるよう指導を行った。生徒たちは地域社会の課題を解決するために自分たちにできることを考え他者に伝えることを目標に活動した。海洋ごみの影響について紙芝居にまとめて幼稚園で発表したり、大谷産わかめを使ったふりかけを給食に出すためにどうすればよいかの探究などを行った。

<3年生>海のまちをつくる

3年生は地域の一員として自分にできることを実践できるよう活動した。地域の特産である大谷芋を多くの人に知ってもらうため、チーズボールやポテトチップスの試作を重ね、地域の道の駅のイベントで観光客に試食を提供したり、海洋プラスチックを活用したキーホルダーを作成して配布するなどの活動を行った。

(3)探究学習の成果の共有と振り返り

・学んだことを一人一人が整理し、簡潔にまとめて発表することで、他者に分かりやすく伝える表現力を身に付けさせることができた。

・食品ロスの影響について探究した生徒の呼び掛けによって給食の残食が減るなど、探究学習での学びを環境保全の行動につなげることができた。

・探究活動の振り返りを通して、今年度の課題を分析し、次年度の探究の見通しを持たせることができた。

気仙沼市立大島小学校

実施単元

1.「海となかよし」[1・2年](生活科)

2.「大島の自然の豊かさに触れて」[3年](総合)

3.「大島の海生かして~ワカメの学習を通して~」[4年](総合)

4.「大島の海の恵みを見つめて~カキの学習を通して~」[5年](総合)

5.「大島の未来とともに~」ホタテの学習を通して~[6年](総合)

取り組みの概要

1・2年生は,「海となかよし」の単元で小田の浜に行き,貝殻拾いをして海に親しんだ。貝殻,短い流木,拾った貝殻などを装飾に使い,1年生はペン立てを,2年生はフォトフレームを作った。学習を通して,砂が熱くなることや砂浜と砂利の浜の違いに気付きながら,身近な海に親しみをもつことができた。

3年生は,「磯の生き物と自然とのかかわり」と「ユズの観察・収穫」の2本柱で学習を進めた。「磯の生き物と自然のかかわり」については,大島にある三つの浜(田中浜・若木浜・十八鳴浜)の調査をしたところ、それぞれの浜には違う特徴があることが分かった。海辺の植物が育つ浜・磯の生き物が見付けられる浜・歩くと砂が鳴る浜,どの浜も調べたことをグループごとに新聞にまとめた。「ユズの観察・収穫」では,学校給食にも取り入れられる「大島のユズをもっと知ろう」ということで,花の咲く時期に合わせて見学し,秋には収穫体験をした。講師の小山由紀子さんから,栽培していての思いを直接聞くことができたので,収穫も頑張った。浜調べとユズの学習を通して,大島の自然の素晴らしさを再発見することができた。

4年生は, 講話や体験活動から生まれた様々な気付きや発見,思いを大切に,大島の海について楽しく探求してきた。養殖体験後は,自分たちが種付けしたワカメが大きく育ってほしいという願いのもと,漁師さんの目線になり天気予報を毎日記録したり,いただいたワカメの種を「ミニミニ模擬養殖」として学校の水槽で育てたりしながら,普段は見られない海のワカメの様子を想像した。ワカメの変化,謎の生き物,藻場の役割,海で育ったワカメとの比較など,探究心をくすぐる素材が水槽内にはたくさんあった。海の不思議さや面白さを肌で感じ,海と生きる大島に向き合う態度が更に育まれた。

5年生は,カキの養殖見学・体験を通して,気仙沼の海の環境の変化や,それを取り巻く森林の良さについての学習をした。カキの生態について学び,地球温暖化が海に与える影響や,森林の果たす役割について調べ,新聞を作った。また,収穫の時期にはカキをむく体験に挑戦し,漁業者の方の技術の高さを感じるとともに,身の入っていないカキを目の当たりにし,温暖化を実感した。海がもたらす海産物の美味しさをかみしめ,土や海の栄養豊かな現在の環境がこれらをつくっていることに,郷土への誇りを高めることができた。

6年生は,ホタテの養殖体験を通して大島の海とともに生きる町づくりについて学習してきた。養殖体験では,養殖方法,地球温暖化が養殖業に及ぼす影響などについて教えていただいた。さらに,ホタテの生物としての特徴や歴史について調べ知識を深めた。「海洋教育こどもサミットin気仙沼」では,自分たちが学んできたことを発表し,他校の発表から新たな知識や考え方を学んだ。大島の海とともに生きる町づくりについては,「どんな大島になってほしいか」という思いを共有し,その実現に向けて課題や解決方法について議論し深め合った。海を生かした町づくりでも,海の活性化や課題解決だけではなく,森林や観光など広い視点から大島の未来について考えた。

気仙沼市立唐桑幼稚園

実施単元

1.株式会社マルヤマ見学[年長児]

2.株式会社かねせん見学[年長児]

3.ふりかけ作り体験(山長 小野寺商店)[年長児]

取り組みの概要

・ねらい

様々な視点から海に親しみ,魅力に気付くことができるような活動を工夫していくことで,幼児の興味や関心を広げ,好奇心を育てる。

(1)海への興味・関心を広げながら,友達と気付きや不思議さを共有し,体験を遊びにつなげていく。

(2)海で働く人と関わったり魚介類や海産物を食べたりすることを通して,働く人への親しみや憧れの気持ち,海の恵みに感謝する気持ちをもたせる。

◎活動内容

(1)株式会社マルヤマ見学

気仙沼魚市場で水揚げされたカツオを,伝統の技と製法で鰹節をつくっている作業の様子や,広田湾に面した漁場の自社ワカメ養殖イカダで育った,採りたて新鮮なワカメを製造・加工する工程を見学させてもらった。子供たちは,終始五感を働かせ,説明を聞きながら真剣な眼差しで見ていた。後日,みんなで「マルヤマ」の鰹節で,出汁をとって,そのまま試飲してみたり,ご飯にかけたり,お吸い物として飲んだりと,様々な「鰹節」の味を堪能した。

(2)株式会社かねせん見学

気仙沼蒲鉾「かねせん」の見学に行った。マルヤマの見学後に,子供たちの中で「他に魚からできている食べ物って何だろう?」というつぶやきが聞かれ,自分のお弁当の中身から探してみたらどうかと提案する。それから「かまぼこ」に目を付けた子供たちの話し合いが始まった。なかなか話合いが進まなかったが「お家の人なら知っているかも!」というつぶやきがあり,家庭にも協力をもらい話合いを進めた。子供たちは,家族から聞き取ってきたことを自慢する気持ちで発表していた。このことが,次の活動への背中押しとなった。年長児は,かまぼこがどのように作られているのか等,聞いてみたいことを事前に話合い,質問事項をまとめた。工場を見学している中で,新たな疑問も生まれ,その場で質問する姿も見られた。後日,かまぼこの食べ比べをしたところ,スーパーで購入したかまぼこは「やわらかい」「ペタペタしている」かねせんのかまぼこは「かたい」「プリプリしている」などの違いに気付きながら味わっていた。

(3)ふりかけ作り体験(山長 小野寺商店)

園で出汁をとった鰹節と昆布でふりかけを作り試食させた。鰹節だけをかけたご飯もおいしいと感じることができたが「これは鰹節だけよりおいしい」「なにが入っているの」と,子供たちはふりかけの中身が気になり始めた。「かつおぶしは入っているよね!あとこの前は,海苔も入っていたよね」「この黒いのが海苔かな?」「先生に聞いてみよう」と興味が広がった。そこで,海の幸を使用したオリジナルふりかけ作り体験ができる小野寺商店で,マイふりかけ作りをした。子供たちは五感を働かせ,ふりかけの材料となる素材一つ一つの味比べをした。その際,それぞれの好みが分かれ「鰹節は○○県産の方が好きだな。」「ワカメは○○県産の方がしょっぱい。」「あおのりは苦い。」と思い思いの感想を口にし,素材を選んでいた。その後,すり鉢でする感触や音や香り,素材がいつも見ているふりかけに変身していく過程を体験し,世界で一つだけのふりかけができた。

◎成果と課題

(1)成果

・食べることが大好きな子供たちが,海の恵みに目を向けることができるよう,生きることの原点「食」に視点を当て,海に触れさせてきた。たくさんの「おいしい」を感じることで,これまでと違った視点で海を捉えさせ,興味をもたせることができた。また,普段食べているものが,色々な形で海とつながっていることを知り「うみからのおくりもの」にたくさん気付かせることができた。

(2)課題

・気付いたり発見したりしていたが,言葉や制作などでの表現活動を苦手とする幼児が多く,自己完結になってしまい,継続して楽しむことにつなげることが難しかった。幼児の好奇心を育てたり,気付きをつなげて活動を進めたりすることができるような環境構成について,教師の援助の更なる工夫が必要である。

気仙沼市立唐桑小学校

実施単元

1.唐桑の宝を知ろう[3年](海と生きる探究活動)

2.唐桑のカキとカキ養殖のひみつを探ろう[4年](海と生きる探究活動)

3.『世界につながる海の「今」を探ろう』[5年](海と生きる探究活動)

4.「自分たちの未来を考えよう」[6年](海と生きる探究活動)

取り組みの概要

1 海洋教育のねらい

(1)身近な海での様々な体験活動を通して,海に対する豊かな感受性や興味・関心等を高め,海の自然に親しみ,海に進んで関わろうとする児童を育てる。【海に親しむ】

(2)海の環境や資源,海と人との深い関わり等について関心を持ち,そのよさや課題について進んで調べようとする児童を育てる。【海を知る】

(3)海の環境について調べる活動やその保全活動などの体験を通して,海の環境保全に主体的に関わろうとする児童を育成する。【海を守る】

(4)水産物や資源,船舶を用いた人や物の輸送,また,海を通した世界の人々との結び付きによって発展を遂げてきた唐桑についての理解を深め,海と生きるまちの持続可能な未来を自分事として考えたり,出来ることを主体的に実践したりしようとする児童を育成する。【海を利用する】

2 海洋教育のねらい設定に込めた思い・背景

本校では、特別の教育課程推進特例校(4年目)として,今年度も「海と生きる探究活動」を校内研究の柱として実践を重ねてきた。今年度は,旧中井小学校との統合があり,互いに取り組んできた海洋教育の相互理解・融合・発展を意識した取組になった。

旧中井小学校から受け継いだ全校児童が参加する「海と親しむ会」の設定や,伝統芸能「松圃虎舞」「崎浜大漁唄い込み」の体験活動導入等により,本校では,唐桑町全域が学びのフィールドとなった。それに伴い,学校支援委員会(*1)や体験活動支援者(*2)が増え,地域との連携・協働の充実を図る体制がさらに整うことで,地域素材の価値を掘り起こすことが可能となる。今後,学校支援委員会の意義や役割等について協議を重ねながら,本校ならではの持続的・発展的な「海と生きる探究活動プログラム」の充実・開発に尽力したい。

※1 唐桑小学校学校支援委員会は,宮城県漁業協同組合唐桑支所及び同青年部,唐桑公民館,海友会(親睦団体),PTA役員及び,校長をはじめとする学校職員で構成され,今年度より,「松圃虎舞保存会」「崎浜大漁唄い込み保存会」が加わった。

※2 体験活動支援者(畑での野菜栽培・カキむき体験支援)に,今年度より,滝浜小舟組合(浦祭会)が加わった。

3 今年度,海洋教育に取り組んで達成したことや充実を感じたこと

地域の課題を「自分事」として捉えた課題設定や,「海洋リテラシーfor気仙沼」を意識した授業づくりの充実を図ることによって,児童はより主体的な探究活動を行うことができた。

特に,3年生では,唐桑の新たな宝として旧中井小学校でも取り扱ってきた「大唐桑」や「唐桑りんご」を取り上げたり,4年生では,地域の統計資料の分析や実験結果などに基づいた探究の推進を図ったりした。さらに,5年生では,環境問題解決の一つとして「海洋ごみの削減」にスポットを当て,「海と親しみながらの清掃活動」(写真1)や「地域のイベント会場での呼び掛け」(写真2),「他地域の海洋ごみ問題への取組の取材」などを実施し,6年生では,地域の施設や保護者の協力得て,唐桑ならではの魅力を発信するイベント(写真3,4)を開催した。

一連の探究活動の成果を発表・発信する「リアスサミットin唐桑」(写真5,6)において,児童は,これまで以上に,プレゼンテーションとして適切なポスターや画像を整え,自分の思いや願いを自分の言葉で聞き手に十分に伝えることができた。それは,これまでの活動過程において,地域のよさを誇りに思ったり,課題を「自分事」として捉えたりすることが十分にできたからに違いない。地域や保護者から,「もっと多くの人に見てもらいたい。」「自分が知らなかったことも多く,勉強になった。」などの好評をいただき,これまでの積み重ねの成果が大きく実感できた。

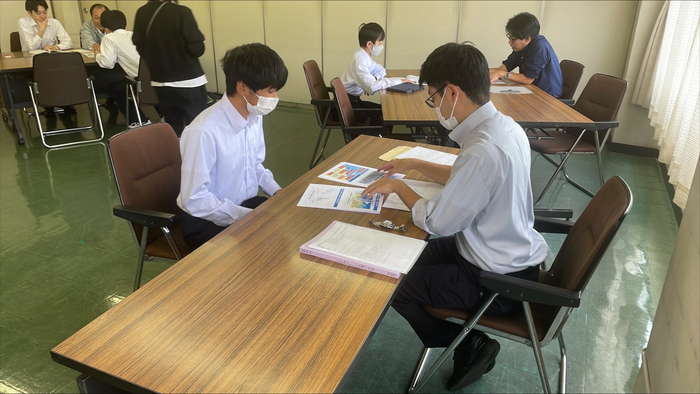

さらに,探究活動の最後の取組として,「海と生きる探究活動座談会」を実施し,5,6年生児童と学校支援委員や活動に関わった方々とで懇談し,今年度の活動の振り返りや未来に向けた今後の取組への提言を行った。(写真7,8)

気仙沼市立唐桑中学校

実施単元

1. 海に親しむ活動 志津川自然の家でのカッター漕艇[1年](総合的な学習の時間)

2. 災害と災害対策を考える 公民館の防災対策見学,震災時についての講話 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館訪問[1年](総合的な学習の時間)

3. 海のまちを目指して行動する 個人またはグループによる探究活動[ 3年](総合的な学習の時間)

4. 伝統芸能継承のために行動する 松圃虎舞保存会の協力による太鼓演舞[ 3年](総合的な学習の時間)

取り組みの概要

持続可能で発展的な社会をつくるための担い手の育成を目指し,地域社会の一員として地域に貢献する人材を育て,国際社会の一員としてグローバルな視点に立って行動できるよう実践を図った。また,海との関わりが深い,本校生徒の故郷について,その成り立ちや生活,伝統文化等を学ぶことを通して,地域の魅力を知るとともに,抱えている課題を考察し,自分に何ができるのかを考え行動できるよう実践を図った。各学年での取組は以下の通りである。

【第1学年】

「防災のまち」を目指して何ができるのか。

○海を知るために

・志津川自然の家でのカッター漕艇体験を通して,海に親しみ,海をより身近なものとして感じることができた。

○地域の防災について理解を深めるために

・町内の公民館の方から,災害備蓄品や避難所設営について学んだ。また,消防士,看護師,地域の区長の方を講師として招き,震災時の体験や耐震構造について専門的な知見からの講話をいただいた。さらに,気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館への訪問,防災教育学会会長の諏訪清二氏によるデジタル防災学習システムについての講話を受け,震災時の様子を知るとともに,災害への備えの必要性を実感することができた。

【第3学年】

「海のまち」を目指して何ができるのか。

○地域の特色を生かして

・生徒は,産業,観光業,福祉,歴史,伝統芸能など様々な視点からまちづくりについて講話を受けた。

また,鮪立漁港でのホシガレイの稚魚の放流体験,クッキングスタジオを利用した地元の食材を活用した魚食の調理実習,気仙沼魚市場の見学や気仙沼湾ベイクルーズ,海洋教育こどもサミットへの参加,松圃虎舞保存会の協力を得て伝統文化の継承に取り組み,地域の特色について改めて理解を深めた。

○異世代間交流の充実を目指して

・7月に唐桑幼稚園と松圃幼稚園の園児達と,海をモチーフとした手作り遊具を用いた海洋交流会を行った。10歳年下の幼稚園児との関わりを通して,年少者に優しくできる心を育み,自分の周りのすべての人に対する思いやりにつなげ,人や海と共存していこうとする心情を育むことができた。また,ホシガレイの稚魚の放流体験,気仙沼湾ベイクルーズ体験,伝統文化継承活動等を通し,地域や異世代の方々との交流を深め,地域に生きる一人としての責任と自覚を高めた。

【成果】

・インプットとして,様々な分野で唐桑のまちづくりを支えている方々から講話を受けたことにより,地域がもつ魅力や特性について知ることができ,地域が抱える課題についても知見を得ることができた。また,海洋学習の一環として行った体験活動を通して,地元唐桑のみならず「海と生きる」気仙沼市の魅力や課題についても知見を得ることができ,生徒は,持続可能なまちづくりの実現に向け,自分の将来や生き方についても考えを深めた。

・唐桑が誇る伝統芸能を継承する地域人材を活用した。その魅力は生徒にとっても次世代に伝えたいものとなった。地域や異世代の方々との交流から,実際に自分の行動や生き方を深く見つめ直すなど,充実した学びとなった。

【課題】

・教師の経験や知識の有無に加え,海との関わりが薄い地域出身の教員にとっては,「海」をテーマとした探究学習に取り組ませるための適切な助言や支援に困難を感じることがあった。小学校時の学びを生かし,より発展的な課題に取り組ませていくための適切な支援ができれば,生徒の海洋学習が更に深まったはずである。

・唐桑という公共交通の利便性が低い地域において,交通手段を確保し充実した探究学習を行うためには,費用面での課題がある。予算は前年度の早い時期に決める必要があるため,反省を踏まえた計画を全校で練ることが難しい。より弾力的な運用や予算の確保ができれば,生徒のニーズに応えたより深い学習につなげることができると考える。

気仙沼市立面瀬小学校

実施単元

1.面瀬の生き物調査隊[3年](総合)

2.面瀬川調査隊[4年](総合)

3.ふるさと気仙沼の海[5年](総合)

4.ふるさと気仙沼の未来[6年](総合)

取り組みの概要

○ 3,4年生では,河川の生き物調査の際,宮城教育大学の棟方先生に生き物の特徴や環境との関わりについて教えていただいた。サケやカニが海から遡上することや,山の栄養素が海に流れ込んで豊かな生態系をつくることなど,山・川・海・里のつながりを意識した海洋教育を進めることができた。

○ 5年生では,岩井崎での海洋生物の観察・採集活動や,唐桑・舞根にある森里海研究所での体験学習などを通して,気仙沼の海の豊かさに気付いた。また,海と関わる職業の方に話を聞く機会を設け,気仙沼市が海の恵みを生かしてまちづくりをしていることに気付くことができた。

○ 6年生では,市役所の方の講話や市内への校外学習などから,気仙沼市が海と関わり合いながらまちづくりをしていることに気付いた。その気付きをもとに,より良い気仙沼の未来へ向けて探究課題の設定を行ったことで,「海を生かしたまちづくりの大切さ」や「海の環境保全の重要性」など,海と関わる課題が児童から多くあげられた。

○ 海や川での体験活動や,地域の方々からの講話をいただいたことで,五感で海に親しみながら海への愛着を育むことができた。また,これまでの探究学習では,インターネットの情報だけでは地域に根ざした情報が得られないことが課題であった。今年度は,講話や体験活動が十分にできたことで,気仙沼の魅力や課題を自分事として捉え,探究をすることができた。

気仙沼市立面瀬中学校

実施単元

1. 「食・環境」[1学年](総合)

2. 「地域・環境」[2学年](総合)

3. 「気仙沼の未来のために」[3学年](総合)

取り組みの概要

【全校でのガイダンス】

気仙沼市・宮城教育大学連携センターの淺野 亮先生を講師として迎え、「なぜ『海と生きる』を学ぶのか?」をテーマに講話を行った。そのことで気仙沼の現状を知り、自分ごととして捉えていくことが大事なのだという生徒の意識を高めることができた。また、気仙沼市探究学習コーディネーターに講師を依頼し、総合的な学習の時間のガイダンスでの講義や問いの立て方等の助言を頂き、自分たちの考えを広げたり深めたりすることにつながった。

【1学年「食と環境」】

○ 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館の見学を実施。助成金を利用して語り部体験研修(杉の下のあの日)も行った。地元気仙沼について東日本大震災によって変化した地域の様子や町や人への影響や自然災害の大きさの理解を深める一助となった

○ 「海と生きる」を学ぶガイドブックに紹介されている気仙沼の魚を学校給食に普及させる会の方を講師に招き講演いただいたことで「食と環境」についての学びのきっかけを得ることができた。

[気仙沼の魚を学校給食に普及する会の講演の後の様子]

○ 今年度は、小学校の学びと中学校の学びのつながりということで「面瀬小学校・面瀬中学校ESD/海洋教育提案授業」として、本校1学年が面瀬小学校に行き、持ち込み授業を行った。小学校で学んできたことを想起させた後、個人テーマを設定させた。小学校のテーマで再度探究したいという生徒もおり、螺旋的な学びの姿があった。

【2学年「地域・環境」】

○ 市商工会議所青年部の協力のもと気仙沼市内の各企業で職場体験を行った。地域で実際に働く中で気仙沼のまちの良さと課題について改めて考える機会となった。

また、まちづくりという視点から移住定住センター湊の職員の方を講師として招き、講演をいただいた。様々な視点から気仙沼のまちの現状を知ったり、気仙沼に生きる人の思いを汲み取った「過ごしやすいまちづくり」という新しい視点を学んだりする貴重な場となった。

○ 助成金を利用し、南三陸 海のビジターセンターへ訪問学習をしたり、地元で活躍する釣り系YouTuberのアナハゼティさんを講師として呼んだりすることができた。これまで本校2学年では、海洋教育と直接つながる学習が少ないと感じていた。しかし、これらの活動で世界と海の繋がりや地元の海洋問題との関連が整理され、生徒自身が自己を見つめ課題を身近なこととして捉え、課題解決に向けて具体的に何ができるかという意識を高める機会となった。その結果、海洋問題を個人の探究テーマに設定する生徒の割合が例年よりも増加する結果となった。

○ 第14回海洋教育こどもサミットin 気仙沼(オンライン大会)に参加し、学校の取組についての発表や意見交流を行った。実践や発表を通して、探究テーマについて考えを深め、関心を高めた。

【3学年「気仙沼の未来のために」】

○ 助成金を利用して南三陸 海のビジターセンターから平井和也先生を講師に向かえ「磯焼けの問題」について講演をいただいた。生物多様性のために磯が如何に必要であるかを学んだり、実際の気仙沼の海の磯焼けの状況を知ったりした上で、アクティビティを行った。

アクティビティでは、漁師の立場に立ってウ二の養殖をカードゲーム形式で行い、生計を立てるというものであった。海藻カードがなくならないようにしてウニカードを増やすために、それぞれの班で工夫した方法を考えた。講演の後にも「収入を上げて環境を守るためにはどうしたら良かったのか」と話し合う姿が見られ、磯焼けの問題を身近に捉えていると感じられた。

○ 市役所の都市計画課の方からの講話では、気仙沼市の「スローフード都市宣言やスローシティ認証取得を日本で初めて行った市であったことや港まち気仙沼の自然と漁業、文化、東日本大震災からの復興について」学んだりすることでまちづくりの視点をより深める機会とすることができた。

気仙沼市立松岩小学校

実施単元

1. 松岩ともっとなかよくなろう

2. 探ろう!つなげよう!大切な命[4年生](総合・社会)

3. 気仙沼の魅力を広げよう~ぼくらは気仙沼の環境海大使~[5年生](総合・社会)

4. 未来の気仙沼(松岩)を描こう[6年生](総合・社会)

取り組みの概要

1 松岩ともっとなかよくなろう!

(1)名勝見学(徳仙丈)

・学区内にある「徳仙丈」の見学を通して、松岩には50?もの広範囲にわたる、日本最大級のツツジの名所があることを知ることができた。

2 探ろう!つなげよう!大切な命

(1)ワカメの養殖体験(松岩漁港)

・松岩漁港での養殖体験を通して、働く人の高齢化や気候変動によってワカメの収穫ができなくなってしまうことなど、ワカメの養殖業が抱える問題や環境問題について知ることができた。

(2)磯の生物調査(松岩漁港)

・松岩漁港の生物調査を通して、身近な海の豊かさについて知ることができた。磯にはカニや貝類、海藻など様々な生物が生息していた。しかし、海洋ゴミもいくつか見つかり、豊かな海を未来へどのようにつないでいけばよいのかついて考えることができた。

3 気仙沼の魅力を広げよう~ぼくらは気仙沼の環境海大使~

(1)調査活動(造船所の見学、遠洋マグロ船の見学)

・水産業が抱える問題や環境問題について知るために調査活動を設定した。活動を通して、遠洋マグロ船では船員が減少していることや、造船所では東日本大震災震災で被災し、工場が流されてしまったが、5つの造船会社が合併し、新たな会社ができたことなどを知ることができ、水産業を支えている人々の取り組みや思いについて学ぶことができた。

(2)植林体験(長の森山:松岩愛林公益会の協力)

・豊かな海になるためには、海につながる「豊かな川」や「豊かな森」の存在が重要であると捉えさせ、学区内の山に広葉樹を植林した。松岩愛林公益会の協力をいただき、植林することの意義や思いについても教えていただいた。(ユネスコスクール アシストプロジェクト助成事業の活用)

4 未来の気仙沼(松岩)を描こう

(1)地域遺産探検(羽田神社、旧水梨小学校)

・地域にある文化財を見学し、「海」以外の地域の魅力について情報を収集した。地域にある「ひと」や「もの」、「こと」に触れ、歴史について学習を深めた。

(2)調査活動(震災遺構伝承館、尾崎防災公園の見学)

・気仙沼市東日本大震災遺構伝承館および尾崎防災公園を見学する機会を設定した。気仙沼の未来を考える上で、震災からの復興やそれに向けて努力してきた人たちの思いを知ることは重要なことであると考えた。その思いを受け止め、次は子どもたち自身がその思いを未来へつないでいくことの必要性について実感を伴って考えさせることができた。

【成果と今後の課題】

○丸繁商店や石渡商店などの水産加工工場見学をしたり、松岩公民館のプラットフォーム事業を活用し、出前授業などを行ったりしたことで、豊かな地域資源を生かした地域学習を行うことができた。

○年に2回、総合的な学習の時間及び生活科の「プログラム評価会」を行い、各学年の学習の成果と課題について共通理解を図ったことで、次年度に向けた見通しを持つことができた。

▲総合的な学習のカリキュラム変更に伴い、担当者間の引き継ぎが不十分なところがあり、連携機関との連絡調整が遅くなってしまった。

▲共通体験は充実しているものの、課題を「自分事」として捉え、新たな問いを児童から引き出す学習を展開することが難しかった。

気仙沼市立津谷幼稚園

実施単元

1.なかよしうみっこだんin馬場の浜・in大谷海岸・海洋おもいで交流会[年長児]

2.岩井崎散策[全園児年]

3.にこにこ散歩を通した身近な地域の発見[全園児年]

4.親子で海の恵を味わおう[全園児年]

5.海の生き物観察 [全園児年]

6.うみさんぽ 大谷海岸 道の駅散策[全園児年]

取り組みの概要

海洋教育の実践事例

(1)なかよしうみっこだん交流in馬場の浜・in大谷海岸,海洋おもいで交流会

公立幼稚園5園が一堂に会する海での遊び「うみっこだん」の活動も4年目となった。今年度は6月と10月に海での遊び交流を実施し,1月には「おもいで交流会」を開催した。

1回目は岩場での散策が楽しめるよう,実施場所を『馬場の浜』とした。ヒトデ,アメフラシ,イソギンチャク等の生き物を見つけて喜ぶ姿や,丸い石の上に寝転んだり,岩場登りをしたりする姿など,岩場ならではの楽しさを味わっている姿が見られた。事前に顔写真交換やZoom交流をしていたことで,初めて出会った他園の友達とも「海が大好き」な仲間として,顔を寄せ合いながら,遊びの中で互いに発見したことや感動したこと等を共有し,関わっていく姿が見られるようになった。

2回目の実施場所は,砂浜の感触を味わえるよう,『大谷海岸』とし,各園で「海でしたい遊び」を考え,事前にZoomで伝え合う場を設けた。「温泉作り」「砂のお城作り」「いいもの・生き物探し」など,事前にしたい遊びでグループを作ったことで,他園の友達とも共通の遊びを通して関わりが深まり,存分に遊ぶことを楽しんだ。

1月には,『海洋おもいで交流会』として,公立幼稚園5園の全園児が集まり,交流会を行った。年長児は,うみっこだんの活動を中心に1年の振り返りを,年中児は他園の友達と出会い,各園の海の活動を紹介しながら来年度への期待を膨らませ,年少児は他園の友達と出会い,ふれあいを楽しんだ。年齢別に遊んだり,全員でご飯を食べたりする時間を設け,「海が大好き」な友達と一緒に楽しい時間を過ごしたことで,またいつか一緒に交流できることを楽しみにすることができた。

(2)「にこにこさんぽ」から「うみさんぽ」へ~幼児の気付きや学びを広げる~

今年度も「にこにこ散歩」を通して,近隣の商店街で働く人と出会い,様々な店舗の商品や仕事内容に興味をもち,お店の人への親しみを深めていった。中でも,地元の鮮魚店との関わりは,海の生き物や海の仕事をする人に興味や憧れの気持ちをもつ体験となり,その後の海の活動を広げていく足掛かりとなった。

公立幼稚園5園の年長児が集まった「うみっこだん」の海遊びでは,「海」という地域素材の中で一人一人が興味をもった好きな遊びを存分に楽しみ,園内での活動報告会では,実際に海での散策をして楽しかったことや気付いたこと,拾ってきたいいものを生き生きと紹介する姿が見られた。年中児や年少児も,興味津々で見たり聞いたりして,自分たちも行ってみたいという気持ちが高まったことを受け,全園児で海へ出向く「うみさんぽ」を計画し,にこにこさんぽでの体験とのつながりを感じたり,海への親しみを深めたりすることができるようにした。年長児から教えてもらったことを思い出しながら見たり触れたりしながら存分に散策を楽しむ姿が見られた。幼児自身が「うみさんぽ」という直接体験を通して海の魅力を感じ,地元のよさに気付くことができたと共に,五感を通して味わった様々な海の体験がつながり合っていることを感じ始めている。

(3)教員間での「幼児期における海洋教育」の共有・連携

年2回のうみっこだん交流や,おもいで交流会を実施するにあたり,海洋教育担当者間での話し合いや年長児担任間での話し合いを重ね,海での幼児の遊びの様子や気付きを共有したり,幼児の気付きをテーマソングの歌詞にしたりし,教師間での連携を図りながら活動に取り組むことができた。今後も「育てたい幼児の姿」を共有し,幼児の育ちを共に支えていけるよう,教師間での連携を大切にしてきたい。

気仙沼市立津谷小学校

実施単元

1.海に親しむつどい[1・5年](生活・総合)

2.海・山・川のつながりを考えよう[4年](総合)

3.水産業のまち,気仙沼[5年](総合)

4.気仙沼の魅力について調べよう[6年](総合)

取り組みの概要

(1)1年・5年「海に親しむつどい」

小泉小学校が毎年全学年で実施してきた行事を,津谷小学校が受け継いで7月に実施した。津谷小学校1年生,5年生だけでなく,津谷幼稚園と小泉幼稚園の年長児,津谷中学校1年生も参加し,幼保小中交流も兼ねている。

引き続きK.U.B.U(小泉ユニバーサルビーチユニット)や地域の方々の協力のもと,小泉海岸で清掃活動と砂の造形活動を行った。清掃活動では,人工物に限定してごみ拾いを行い,分別することでごみの種類を観察・分析した。また,砂の造形活動では,5年生をリーダーとしたグループごとに,テーマに沿った作品を協力して作り上げることができた。海洋ごみの問題を身近に捉えるとともに,楽しい体験をすることで地域の海の価値に気付くきっかけとなった。

(2)4年「海・山・川のつながりを考えよう~川の生き物調査,小泉川鮭ふ化場見学~」

学区を流れている津谷川に行き,宮城教育大学教授の棟方有宗先生の指導のもと,川の生き物を捕まえて観察し,川に生息する生き物の種類を数えることで川の状態を分析した。

普段見慣れている川であっても,川に近付いたことがある児童は意外と少なく,そこに多種多様な生き物が生息していることや津谷川がとてもきれいな川であることを初めて知り,津谷川により愛着をもつきっかけとなった。また,山・川・海のつながりも意識しながら学習を展開し,昔から津谷川(小泉川)で行われている鮭の栽培漁業へ目を向けさせ,鮭のふ化場へ見学に行った。特に小泉小学校では,以前より小泉川鮭ふ化場の協力のもと,鮭の卵から稚魚を孵化させ,育てて放流していたが,近年では鮭の採捕数が少なくなり,以前のように体験活動をすることが難しくなった。そのような現状についてもふ化場の方々から聞かせてもらうことで,児童が環境問題に目を向けるきっかけとなった。

(3)5年「水産業のまち,気仙沼~ミヤカン工場見学~」

5年生では,「産業」という観点から気仙沼の海を見つめ直した。

11月に見学に行った缶詰工場ミヤカンでは,大震災で大きな被害に見舞われながらも復興し,地域を大切に誇りをもって事業に取り組む会社の方々の思いに触れることができた。

そして,小泉川の鮭のように漁獲量が減っている魚がいることや,海洋ごみを食べてしまった魚が多いと缶詰を作る工程でとても困るという話を聞き,ここでも海の変化を実感した児童が多かった。特に7月に実施した「海に親しむつどい」の清掃活動で,海から流れ着いたたくさんの海洋ごみを見ていたこともあり,それが実際に身近なところで悪影響を及ぼしていることはとても心に残った。

(4)6年「気仙沼の魅力について調べよう~『海とともに生きる』探究活動~」

これまでの体験を基に,個人で探究したい課題を設定し,それを解決する行き先を各自で選んでコース別に校外学習を行った。

小泉方面コース

・サーフショップの方の話

・小泉海岸の清掃活動

⇒小泉海岸の魅力を伝えるイベントやPRがあることを知った。

⇒小泉海岸に外国から流れ着いたと思われるごみがあった。

道の駅大谷海岸コース

・駅長さんや生産者の方の話

・商品を買ってもらうための工夫を調査

⇒道の駅の利用者にどのような思いを伝えたいのかを知った。

⇒未利用魚などの魚を活用するための工夫を知った。

美術館・伝承館コース

・東日本大震災に関する調べ学習

・学芸員さんや語り部さんの話

⇒東日本大震災による被害を知った。

⇒体験した方の思いを知った。

魚市場・海の市コース

・魚市場に水揚げされる魚の調査

・水産業に関わる方々の話

⇒魚市場に水揚げされる魚の種類が変化していることを知った。

⇒水産業に関わる方々の思いを知った。

様々な方と交流し話を聞けたことは,児童一人一人の中に「海と生きる」とはどういうことかを考えるヒントになり,児童が課題と向き合いながら多角的な視点で未来のまちづくりを模索するきっかけとなった。

気仙沼市立津谷中学校

実施単元

1.個人探究学習(全校縦割り活動)[全学年](総合的な学習の時間)

取り組みの概要

1 本校の海洋教育のねらい

本校の総合的な学習の時間(向が丘楽習)の目標は「探究的な見方・考え方を働かせ、人、もの、ことに関わる総合的な学習を通して、目的や根拠を明らかにしながら課題を解決し、自己の生き方を考えることができるようにするために、以下の資質・能力を育成する(批判的に考える力、多面的・総合的に考える力、他者と協力する力、進んで参加する態度、多様性)」である。

「Think Globally,Act Locally.(地球規模で考え、地域で行動する)」「Think Future,Act Now.(未来を考え、今行動を起こす)」を行動指針の基盤として取り組み、海洋リテラシー(海洋リテラシーfor気仙沼)を踏まえた教育を進める。

2 海洋教育のねらい設定に込めた思い・背景

学校教育目標「創造的で、自律し、対話・協働で進む生徒の育成」を基に、海洋教育を中心にした個人探究学習を取り入れ、全学年を対象に縦割りのゼミを7つ開設した。インプットの期間は海、川、里などを軸に、地域の方々や市役所職員などの講師を招き、全校で講話を聞いた。個人のテーマが決まってからはゼミに分かれて探究を進めた。個人探究学習を進める中で、以下の2点に重点を置いて取り組んだ。

(1)地域の特性を生かした実践的な学びや地域とのつながりを大切にした学び

講話やフィールドワークなどの体験学習を通じて、実際の海洋環境に触れたり、漁業関係者や 専門家から話を聞いたりする活動を設けた。この活動を通して、海洋への理解と関心を深めるとともに、地域の良さや課題を自分ごととして捉え、地域社会の一員としての自覚を深め、地域の課題解決に貢献する意識を育てることをねらいとした。

(2)個人探究学習による主体的な学びの促進

生徒一人一人が自ら課題を設定し、興味・関心に基づいて探究を進めることで、主体的に学ぶ姿勢を育てた。地域資源や海洋環境に関する多様なテーマを通じて、生徒が自ら問いを立て、調査・考察・発表を行うことで、問題解決能力や批判的に考える力、多面的・総合的に考える力などの育成を目指した。

3 今年度,海洋教育に取り組んで達成したことや充実を感じたこと

探究学習では、生徒はフィールドワークやインタビュー、書籍による情報収集を行う中で、情報を分析してまとめることで、情報を多面的・総合的に捉えて考える力が養われた。

探究テーマには「海洋汚染やプラスチックごみの現状を知り、海と共に生きる私たちができることを考えよう」「小泉海岸では毎年どのくらいのごみが出るのかを知り、広める活動を行う」「近年の気仙沼(宮城県)の海の現状を知ろう」など、地域の現状を踏まえた上で、自らの興味・関心に基づいたテーマを設定していた。フィールドワークでは、市内の海水浴場のごみ調査をしたり、海洋ごみや地球温暖化に関わる地域の企業、市役所などを訪問してインタビューを行ったりと、課題解決に向けて主体的に探究を進める姿が見られた。調査結果をプレゼンテーションにまとめ、発表会を通じて共有することで、理論的な思考力や表現力が向上した。また、発表会では、生徒同士だけでなく、来校した保護者やお世話になった講師、事業所の方々からの質問などにも答えることで、多様な視点を学び、考えを深めることができた。また、生徒の活動をまとめ、報告書を作成した。一部ではあるが、評価にオープンバッジを取り入れ、生徒の主体性の向上を目指した。

また、教員は探究コーディネーターを講師に迎えた研修やゼミ活動の指導を通して、問いを深める支援の仕方、集めた情報の整理・分析やまとめのプレゼンテーション作成の方法など生徒の学びを深化させる指導法を学んだ。

4 海洋教育の実践事例

課題の設定

地域の方や市役所職員、本吉公民館の方など、様々な方面の方々に協力していただき、多くの講話を実施した。また、図書室の本やインターネットから課題設定のヒントを探した。

情報の収集

10月上旬と11月下旬に2回フィールドワークを実施し、市役所や気仙沼市内外の事業所への訪問、市内の海水浴場や河川のごみ調査などを行った。

整理・分析

市内の事業所へ訪問した際の質問をまとめたり、市内の海水浴場で集めたごみを分析したりした。また、ロイロノートなどを活用し、集めた情報を整理・分析した。

まとめ・表現

ロイロノート等でまとめたプレゼンテーションをもとに、12月にゼミ内発表会を行った。また、1月には全校で発表会を実施し、保護者やお世話になった講師、事業所の方々にも参観していただくことができた。

気仙沼市立九条小学校

実施単元

1. 九条の環境を見つめよう[4年](総合)

2. 気仙沼の海と環境を探ろう[5年](総合)

3. 気仙沼の未来を考えよう[6年](総合)

取り組みの概要

1 4年生の取組

4年生では宮城教育大学教授の協力による神山川の水生生物調査を行った。実際に水生生物を飼育したことで、児童の興味関心が高まり、課題解決に向けて意欲的に取り組むことができた。児童は水生生物がどのような環境下で生きているのかを学ぶことができ、生物が生きるためには川と山のつながりが大切であることに気付くことができた。

2 5年生の取組

5年生では、魚市場や工場など、水産関連施設を見学したことで、水産業に対する関心を高め、気仙沼の魅力は水産業であるということを再認識することができた。また、水産業には様々な課題があり、その課題を解決するために市や企業が協力して対応していることに気付くことができた。

今年度は、食文化に関心を持つ児童が多かったことから、実際に魚を使った調理にも取り組んだ。気仙沼産の魚を調理したことで、食文化により親しみを持つとともに、その食文化を守るためには、自然環境を守っていくことが大切であることにも気付くことができた。

3 6年生の取組

6年生では、気仙沼で昔から続く企業・産業(男山本店本社、岡本製氷)、東日本大震災遺構伝承館の協力により、見学や講話を通して地域のよさや環境問題、東日本大震災からの復興など、様々な視点から地域の未来を守るために必要なことや自分たちにできることを考え、校内や地域に情報を発信した。これらの実践を通して、児童は地域のよさに気付き、さらに大切にしていこうとする意欲を持てるようになった。

気仙沼市立気仙沼小学校

実施単元

1. 海を生かした地域の産業~スペシャルフィッシュの秘密を追え~[3年](総合)

2. 防災・減災のためにできること~防災マップを作ろう~[4年](総合)

3. 海と人との共生について考えよう[5年](総合)

4. 気仙沼 未来創造プロジェクト~私のまち 未来の気仙沼~[6年](総合)

取り組みの概要

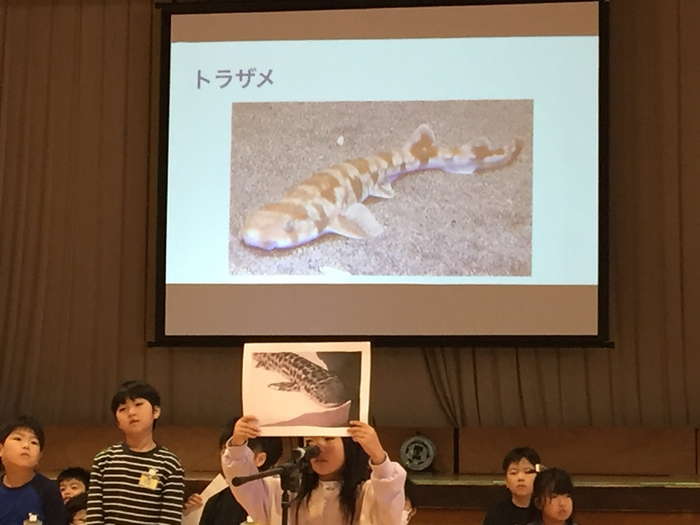

サメをテーマにして学習している3年生では,サメについて調べたり,施設の見学をしたりすることを通して,地域の産業への興味・関心を高め,地域の方の思いに触れながら海の資源活用への思いを育むことができた。

防災をテーマに進めている4年生では,防災マップを作る活動を通して,地域の様子を知るとともに港を含んでいる学区の防災減災のための取組を知り,防災意識を高めることができた。また,できあがった防災マップについては,保護者に発信したり,掲示して異学年の児童にも見てもらったりした。

ビーチコーミングやカキ養殖場見学,水産業の学習を行った5年生では,個人や少人数グループで探究課題を設定し,課題の解決に向けてインターネットや図書,各自でフィールドワークをするなど様々な形で情報収集を行うことができた。また,中間発表を行うことで,6年生や教職員からアドバイスをもらい,その後の探究に生かすことができた。

まちづくりをテーマにして学習した6年生では,地域の課題と理想について考え,自分たちなりのアイディアで地域の課題を解決しようとする態度を育むことができた。アイディアを保護者に向けて発信し,保護者とのやり取りを行うことで,別の角度からの考えにも気付くことができた。