岩手 教育委員会 地域展開 2024年度

洋野町教育委員会

海洋教育「ひろの学」

活動参加校

教育委員会の取り組みの概要

・助成終了後の継続的な実施のための環境整備の状況

各学校における海洋教育全体計画やストーリーマップ整備、見直しを継続し、それぞれの地域や児童生徒の実態に応じたカリキュラムの作成を進めている。また沿岸部、内陸部それぞれに限定することなく内陸部の学校が沿岸での学習、沿岸部の学校が内陸部での学習といったように町内全域に学びのステージが広がっており、各学校の海洋学習の基盤が整ってきている。

「総合的な学習の時間推進委員会」として各校の体験活動の充実を図る事業を継続し、補助金を交付している。その中に海洋教育育に係る事業を含めることで助成終了後も様々な校外学習や体験活動を展開することを可能としていきたい。

・学校間の連携推進状況

年3回の海洋教育推進委員会で各学校の取組について情報交換、講義を行った。第3回推進委員会では単元計画の例をもとに、評価をどこに位置付け、どのような手段で見取るか協議し、指導と評価の一体化につながる単元計画の作成を図った。

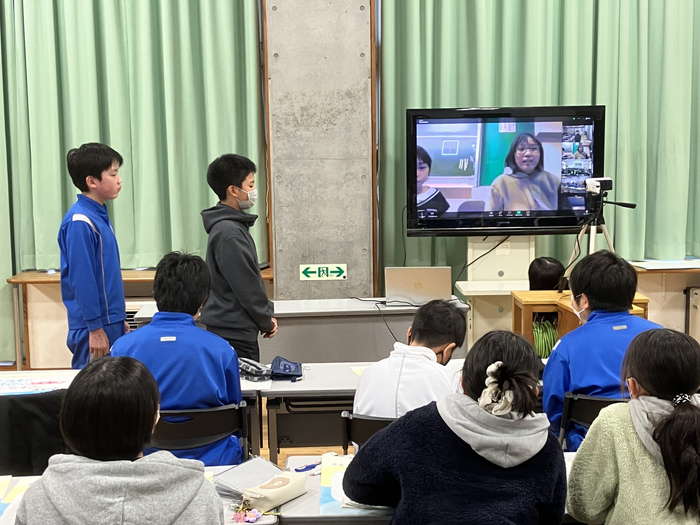

・参加校の合同発表会の開催内容

海洋教育子どもサミットin気仙沼にて合同発表会の機会を持った。ここ数年オンラインで各学校からの参加という形態で開催している。限られた児童生徒だけではなく学級全体で視聴による参加ができるというメリットもある一方、回線の不具合等によるトラブルや、それにより発表した子供たちが達成感を得られないまま終わってしまうこと等の改善点も見られている。対面でよりリアルタイムのやり取りを望む声もあることから、サミットの開催方法や、町内での合同発表会等の機会を検討したい。

・教員を対象とした海洋教育に関する研修の実施内容

町教育課程推進委員会に海洋教育部門を継続し、授業公開をもとにした研究協議を行うことで、日々の授業実践につながる研修を開催した。今年度は地元の魅力を伝えるためのチラシ作りのアイディアをまとめるため、児童が主体的に学ぶ姿をもとに協議を行った。町教育委員会指導主事から海洋教育の学びが主体的、対話的で深い学びの実現につながり、海洋科の学びと各教科等の学びを往還して資質・能力の育成が図られることを助言した。

・副読本の作成状況や活用状況

副読本については今年度も各学校で活用が進められている。作成当時と地域の状況が変わっている(例:特色と言えるほどサケは遡上してこなくなっている)ため、改訂時期について検討が必要である。

・地域版海洋リテラシーの理解・普及の促進状況【2022年度 地域展開・アドバンス部門採択地域のみ】

副読本を「海洋教育ひろの学リテラシー」に基づいて整理、作成したことで、副読本を活用することで地域版海洋リテラシーの普及につながると考えている。また昨年度の海洋教育推進委員会において自校の学習活動がどこに位置付けられるかを整理した資料をもとに、研修会等で各校と共有することができた。

・その他教育委員会としての取り組み

町教委事業「海はともだち」「森は巡る」を展開し、地元の素材を生かした学びにつながる事業とすることができた。

今年度「海はともだち」では岩手大学より梶原昌五准教授をお招きし、磯の生物観察へのご協力やツブ、ウニ、ホヤをはじめとした水生生物についての講義をいただいた。これまで行っていた種市高等学校海洋開発科の実習船「種市丸」への乗船体験から、今年度はB&G種市海洋センターの協力のもとマリンスポーツ体験を実施し、町の持つ魅力に改めて触れる機会とすることができた。

「森は巡る」では地元企業の全面協力のもと植林体験を行った。今年度は久慈地方林業振興協議会の「第8回久慈地方森づくり大会」と兼ねる形で実施し、例年より多くの関係者に関わっていただきながら事業を実施した。植林の前にひろのまきば天文台の阿部俊夫台長より「森と海のつながり」に係る講義をいただくことで、広く環境について考えるきっかけをいただいた。この事業には町内全ての小学生が学級単位で参加し、その後の各校の海洋教育の学びに生かされている。

岩手県学習定着度調査の質問紙調査「自分の住む地域には良いところがあると思いますか」という設問を見ると、令和6年度のこの設問に対する積極的肯定回答の割合は小学校76%(県:71%)中学校では61%(県:54%)であり、岩手県の中でも地域の良さを実感している児童生徒が多いことが分かる。また学校で実施している保護者向けのアンケートや学校運営教委議会でも海洋教育については高い評価を得ており、海洋教育を実施してきたことの成果が広がっているものと考えられる。またある小学校6年生の授業では「町の良いところ」を出し合った場面で「海洋科があること」を挙げた児童がおり、洋野町にしかない学びの良さを子ども自身が実感している姿が見られた。

教育課程特例校として「海洋科」や「ひろの学」を切り取って計画することが可能であることから、より地域の教育資源に焦点を絞った単元計画を作成することができる。このことにより児童生徒にとってもその時間は「地域の良さを知ったり、現状について考える時間」として位置づけられていると考えられる。また教科書による学びではないため教師主導ではなく児童生徒の思いや考えを起点としてその学校、学級、児童生徒に応じた学びを設計することが可能なため児童生徒にとっては自分(達)の考えで学習を進められる時間としてより主体的に学びに取り組んでいることが、上記の質問紙調査やアンケート結果につながっていると捉えられ、これからも町として継続していきたいと考える。

洋野町立角浜小学校

実施単元

1.海となかよし ~角浜のよさをつたえよう~[2年](生活科)

2.角浜調査隊 ~角浜について知ろう~[3・4年](海洋科)

3.ふるさと角浜 ~角浜の未来について考えよう~[5・6年](海洋科)

取り組みの概要

≪実践の概要・ねらい≫

豊かな海を素材の中心とした体験的な活動や探究的な活動を通して角浜地区にある自然や社会、人々の工夫や努力、願いへと徐々に視野を広げ、「ふるさと角浜」を誇りに思う気持ちを育てる。また、課題解決にあたって地域の良さや先人の知恵と志の高さ、産業と自然、社会との関わりを多面的・総合的に考え、学んだことを主体的に表現する子どもを育てることを目指した。

≪全校での活動≫

○角浜漁港付近の磯掃除を実施した。これは、特産品であるウニのえさとなる海草を食べてしまうツブの駆除と海岸のゴミ拾いを目的として毎年1学期に行っている。ツブをたくさん駆除したり、ゴミをたくさん拾ったりすることができた。地域の海の豊かさを感じることができた。

○校内海洋発表会を実施し、各学年の学びの成果を見合う機会をもった。授業参観として保護者の方に見ていただき、感想を書いていただいた。学習の成果を認め合うとともに次学年の学習を見通すことができた。

≪2年生の取組「海となかよし」≫

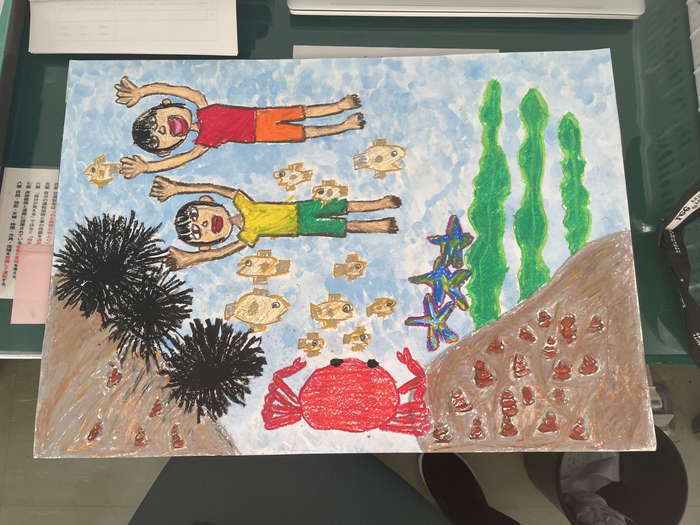

○地域の海に親しむ活動として磯遊びを行い、魚やカニ、ヤドカリ、ツブなどの生き物を捕まえて観察した。実際に生き物を見たり触ったりすることで、自分たちの住む地域の海を身近に感じ、親しむことができた。

○海の様子を想像したり、思い出したりしながら、絵で表現する活動を行った。体験したことから「こんな海があったらいいな」「こんな海がきれいだったな」と想像を広げ、「海の生き物となかよし」の絵を描いた。

○町探検に行き、海側の地域の様子を見学した。海を渡ってくる神様を迎えるための門口である浜の鳥居、大和朝廷によって征服されたエゾ千人の首塚と言われている千人塚、青森県と岩手県の県境の海の中にある堺石について詳しく知ることができた。

≪3・4年生の取組「角浜調査隊」≫

○グループごとにテーマを決め、クボ貝(ツブ)を活用するメニューを考案した。ウニのためにクボ貝は駆除するが、海の食材であることを実感するとともに、地域の食材についての知識も広げることができた。

○磯掃除の時にみつけた水生生物について、生態などの特徴を調べ、図鑑にまとめた。角浜の地域に生息する水生生物への関心をもち、生き物の命の大切さを改めて考えた。

○北三陸を走るレストラン列車に向けたエモーション活動を角浜駅で行った。今までの学習を生かし、洋野町・角浜の良さを伝えるための絵やメッセージを盛り込んだ手旗を作成した。また、エモーション活動のはじまりを調べることを通して、復興学習へもつなげることができた。

≪5・6年生の取組「ふるさと角浜」≫

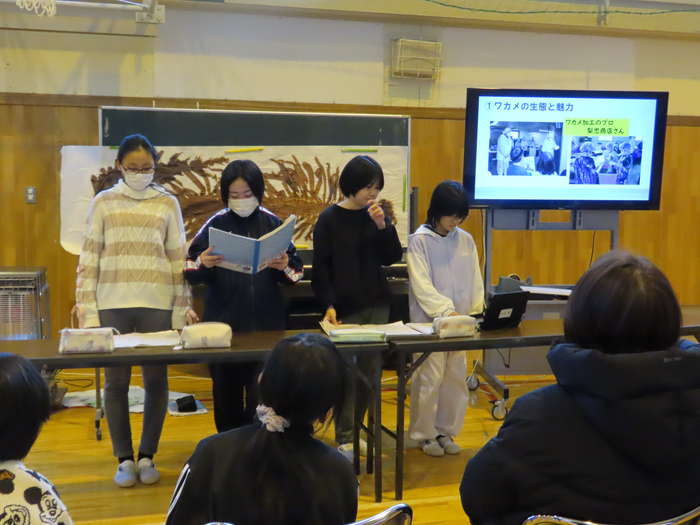

○学習したことを生かす場として、海洋サミットに向けて「ワカメのプロフェッショナルに学ぶ」と題し、(1)ワカメの生態と魅力(2)食のプロに学ぶ~プロ学~(3)角浜ワカメの危機!わたしたちにできること、についてまとめた。児童の柔軟な発想で、プレゼンテーションソフトにまとめ、学んだことや考えたことを分かりやすく伝えようと意欲的に活動し、表現力を高めることができた。

○海洋教育子どもサミットに参加し、東北地方の小中学生の取組をZoomを通して交流した。様々な学校の取り組みを知ることで、今後の学習と視野を大きく広げる機会となった。

洋野町立種市小学校

実施単元

1.種市の海のふしぎを見つけよう(学校行事:磯遊び関連)[3学年](海洋科)

2.海の生き物図鑑を作ろう[3学年](海洋科)

3.種市の名物じまん[3学年](海洋科)

4.すみよい町 種市の海(学校行事:磯清掃関連)[4学年](海洋科)

5.防災について考えよう[4学年](総合)

6.種市の海について調べよう[5学年](海洋科)

7.種市の森について調べよう(町行事:森はめぐる参加)[5学年](海洋科)

8.環境について見直そう[6学年](海洋科)

9.海洋学習についてまとめよう[6学年](海洋科)

取り組みの概要

本校の海洋教育は、「ふるさと種市 ~われら海の子~」をテーマとし、海に生き、海と共に歩んできた洋野町の歴史や文化に、「海に親しむ・海を知る・海を守る・海を利用する」の4つの観点で目を向け、自分たちの生まれ育ってきた地域に喜びと誇りを感じ、たくましく生き抜くことができる子どもを育むことを目標としている。また、学年の発達段階に応じて、身近な海からグローバルな視点へと発展させられるように系統立てて、学習に取り組めるように計画している。

(1)種市の海のふしぎを見つけよう【学校行事:磯遊び・磯掃除関連】

6月7日に、磯遊び(1~3年)と磯掃除(4~6年)を全校で行った。低学年は「海に親しむ」ことをねらいとし、磯の生き物を探したり観察したりしながら、磯遊びを行った。また、学習のまとめとして生き物図鑑の作成や活動を通して発見したことなどを掲示するなど、発信も行うことができた。

磯掃除では、今年度も八戸海上保安部の協力を得ながら、「海を守る」ことに目を向けさせた。海洋ごみや海洋汚染が、海や海の生物にどのような影響を与えているのか、活動を通して深く学ぶことができた。また、4学年は「ゴミの分別調査」を行うことで、どのようなゴミが多いのかを知り、環境保護のために何ができるかを考えることができた。

(2)すみよい町種市 種市の海

種市高校の生徒から、地震や津波発生のメカニズム、避難において重要なことなどの授業を行っていただいた。また、防災グッズの紹介等を通して、災害に対してどのような準備が必要かを考えるきっかけとなった。

(3)種市の森について調べよう【町行事:森はめぐる関連】

町の行事の「森はめぐる」の植林活動に参加し、海と森は深い関わりがあることを知ることができた。また、講師の方の説明から大気汚染や地球温暖化、自然界の栄養素の循環の仕組みにも目を向けられるようになるなど、学習を深めることができた。

(4)海洋サミット参加

小学校での海洋学習のまとめとして、6学年が海洋サミットに参加し発表を行った。「洋野町・種市の未来予想図」をメインのテーマとし、磯焼けやプラスチックゴミなどの環境問題について、体験・見学を通して学んだことを活用しながら、種市のよりよい未来について発表することができた。また、他校の実践発表を知ることで、視野を広げるとともに、より海を大切にしていこうという思いを深めることができた。

洋野町立種市中学校

実施単元

1.2学年宿泊研修[2年](総合)

2.1学年漁業体験学習(塩ウニ作り)[1年](総合)

3.2学年漁業体験学習(鮭とば作り)[2年](総合)

取り組みの概要

○2学年宿泊研修

・紫波町オガールにおける地域活性化取組の先進事例講演会

・地元特産物(海産物)を活用した地域活性化取組の考案

○1学年漁業体験学習

・宿戸漁港及び周辺海域におけるウニの採取

・宿戸漁港新荷さばき場におけるウニ剥き身・塩漬け作業

・本校調理室における塩ウニ瓶詰・ラベル貼り作業

○2学年漁業体験学習

・宿戸漁港新荷さばき場における鮭とば作り

・本校駐輪場における鮭とば干し方作業

・本校調理室における鮭とばパック詰作業

洋野町立宿戸小学校

実施単元

1.「うみであそぼう」[1年](生活・図工・国語)

2.「宿戸の素敵を見つけよう!稚ウニ放流をしよう」[2年](生活・国語・図工)

3.「宿戸 自慢探検」[3年](総合・海洋・国語)

4.「森と海のつながり調査隊!」[4年](総合・海洋・理科・国語・社会)

5.「洋野の漁業調査隊」[5年](総合・海洋・国語・社会)

6.「改めて考えよう!洋野町の豊かで美しい海の大切さ~未来を守るために、わたしたちにできること~」[6年](総合・海洋・国語)

取り組みの概要

宿戸小学校は、「児童が宿戸の海を知り、大切に思い、共存しながら生きる人に育ってほしい」という地域の願いを受け、地域住民の協力のもと、宿戸ならではの取組が続けられてきた学校である。しかし、6年間の学びの系統性については、地域の願いを踏まえた体験学習を進めるとともに、今後も見直しを図っていく必要がある。昨年度に引き続き、児童に身につけさせたい力とねらい、教科とのつながりを踏まえて、これまでの体験学習を捉えなおし、海洋教育としての実践を積み重ねてきた。

今年度も、児童の実態に合わせて変更を加えつつ、前学年の教育課程に海洋教育を位置づけ、生活・総合・海洋科を中心に教科横断的な取組を続けてきた。 今年度初めての取組として、学習の成果を発表する場として、学習発表会を設定した。地域の方や保護者に成果を発表する場となり、海洋教育について理解を得ることができた。

〇1・2年では

宿戸小学校の昇降口には大きな水槽が設置されており、2年生が餌やりをしながら、地元の海にいる生き物を観察している。2年生は「稚ウニ放流・乗船体験」をし、1・2年生で「磯遊び」に出かけ、磯の生き物を観察し、地域の海に親しんでいる。

〇3学年

宿戸には「ウニ」「岡谷稲荷神社」「しいたけ」という3つの自慢がある。地域の地理的条件や気候の特性を生かした自慢について探究する中で、特産にしてきた地域の人たちこそが宿戸の自慢であることにたどり着いている。今年度は、ウニ採り、増殖溝、荷捌き場の見学を通して分かったことや関心をもったことについて、レポートにまとめた。

〇4学年

社会科の「津波からくらしを守る」学習との関連から、宿戸での津波の歴史や防災への取り組みを調査した。調査の中では、洋野町の防潮堤を見学し、自然と共生することについて自分の考えを持つことができた。また、植樹体験を通して森と海との関連について関心を持ち、インターネットや植樹体験での資料をもとに、プレゼンテーション資料を作成した。

〇5学年

宿戸は、ウニをはじめとする水産物加工もさかんな地域である。児童が2年生の時に稚ウニを放流してから3年後の6月には「水産教室」があり、ウニの殻割り体験を行った。学習したことを、学習発表会で発表し地域の人々に改めて宿戸の素晴らしさを感じてもらうことができた。

〇6年生

宿戸での海辺のごみ拾い活動を通して、宿戸の海にはプラスチックごみを始めとする様々なごみが流れ着いていること実感し、宿戸の海を守るために海洋ごみを解決する必要があると考え調べ学習につなげることができた。そして調べたことを新聞形式やパンフレット形式でまとめ、その成果を海洋サミットで発表することができた。

洋野町立帯島小学校

実施単元

1.洋野の海の生き物を調べよう[3・4年生](海洋)

2.高家川博士になろう[5年生](海洋)

3.環境問題と未来[6年生](海洋)

取り組みの概要

【3・4年生】

「洋野の海の生き物を調べて、海を守る大切さを知る」という観点で学習を進めた。洋野の海の生き物について知りたいことや調べてみたいことを考え、それをもとに海でいさだ捕りをして釣り体験を行った。いさだ捕りでは、実際に自分達で捕る体験をして海の生き物に触れることができた。その後の釣り体験では、捕ったいさだでアジやタナゴなどのたくさんの魚を釣り、海の楽しさを味わうことができた。さらに、つりざおの準備の仕方や魚を針から取る作業など、貴重な体験もすることができた。また、浜辺のごみ拾い活動で、日本語ではないごみもあったことから、外国からもゴミが流れてきて海を汚していることを知ることができた。

体験学習後のまとめる活動の中で、海の生き物の仲間や、海のごみの量や種類について知った。体験したことと知識として得たことを合わせて思考したことで、海を守るためにできることは何かを考えることができた。楽しいことができる海のこと、豊かな海を守るために自分達にもできることを資料にまとめ、発表した。

【5年生】

高家川の源流体験の学習の際に、「ハナカジカ」という絶滅危惧種の魚の生息を確認することができた。この魚は、毎年源流体験の際に生息を確認できている。子どもたちが暮らしている地域の川に、絶滅危惧種の生物がいるという驚きと、なぜそのような生物が生息しているのかという疑問から、5年生は「高家川はどのような川なのか」という観点で学習を進めた。水生生物調査の活動では、高家川で「きれいな川に生息する生き物」を多く見つけることができた。また、科学的にも川がきれいであることを確認するため、パックテストを使い川の水質を調査した。その結果、CODの値から、高川家の水質は良いことを確かめることができた。

子どもたちは、この「きれいな川」を守るために、自分たちができることを考え、まとめることができた。今できることを実践しつつ、自分たちの身近な海につながる山・川の大切さを実感した。

【6年生】

「山・川・海のつながり」をテーマに学習を進めた。源流体験では昨年度に引き続き、きれいな川で水温があまり高くない川に生息するハナカジカを見つけられたことで川のきれいさを実感することができた。また、毎年続けているゴミ拾いでは、ほとんどごみを拾うことなく、終えることができた。しかし、山の深いところや、川の中など、見えない部分にはごみがあるなどの課題も見つかった。山の栄養が、川を通じて海へ行き、海の恵みを育てることを学んできているので、山や川をもっときれいに保たせたいという思いを育てることができた。

しかし、地球温暖化の影響で、地域の農家や、酪農に影響が出ていることに気付き、家族にインタビューした。すると、作物の育ちが悪くなったり、牛が暑くて大変だから、牛用の扇風機を購入したり、と冷涼な土地の利点がうすくなるくらい、影響が出ていた。これでは冷たい水温を好むハナカジカも住みづらくなってしまうと考えた。そこで、家でしている環境にやさしい行動を調べ、自分たちにできることを考えた。新聞を活用したエコな活動を実践したり、自分たちでできるエコな活動を全校にクイズ形式で伝えたりして、多くの人に環境を守る活動を広げることができた。自分たちにできる活動をみんなで行っていくことで、自分たちの地域の山と川を守り、結果的に海まで守れると考えた。

洋野町立大野小学校

実施単元

1. 海はともだち[3年](海洋科)

2. 森の恵み~源流から海への旅~[4年](海洋科)

3. 海の産業調べ[5年](海洋科)

4. 3.11から学ぶ[6年](海洋科)

取り組みの概要

【3年生】

〈海はともだち〉

洋野町内の種市地区にある「種市海浜公園」で磯遊びをした。海の景色やにおい、波の音や様子、砂浜の感触を楽しむとともに、ライフジャケットを着用し、水の中に入って海辺の生き物をつかまえたり観察したりした。また、磯遊びで体験・観察したことをもとに、海の生き物について調べる活動を進め、久慈市の水族館「もぐらんぴあ」を見学し、海の生き物の観察を行った。洋野町の山側で生活する子どもたちにとって、海や海の生き物への興味・関心を高める活動となった。

【4年生】

〈森の恵み~源流から海への旅~〉

向田川の源流を見学し、久慈平岳に登り山頂からの風景を眺めた。その後、久慈平浄水場を見学し、川の水が浄化される過程や仕組みを学んだ。また、大野川を探検し、水生生物調査を行い、自分たちが暮らす地域を流れる川の現状を知ることができた。自分たちの生活が川に支えられていることや身近な地域の川が海につながっているということを実感する学習となった。

【5年生】

〈海の産業調べ〉

4年生で学んだ山と海とのつながりについて、「産業」という視点で学習活動を進めた。北三陸ファクトリーやうに栽培漁業センターを見学し、種市地区の海の産業について知ることができた。また、丸大県北農林の作業場を見学し、森林伐採と植林の関係や木材の活用について学び、大野地区の森林の大切さを改めて実感した。産業学習を通して洋野町の海側と山側を大きな一つの地域としてとらえる活動となった。

【6年生】

〈3.11から学ぶ〉

東日本大震災の被害や復興の状況について書籍やインターネット検索を活用して調べた。また、岩手県沿岸地域(田野畑)や宮城県(東松島)の震災遺構などを見学したり、現地の方の話を聞いたりする活動を通して、当時の被害の大きさや、人々の避難行動や避難後の生活の様子を知り、地震や津波被害についての理解を深めた。さらに、調べたことをもとに劇を創作し、学習発表会で発表した。海がもたらす被害を詳しく知ることで、自分たちでできる防災や町づくりについて考える活動となった。

洋野町立大野中学校

実施単元

1. 地域の豊かさを受け止める[1学年](総合)

2. 大野とそれをとりまく地域との比較[2学年](総合)

3. 地域の未来について考える[3学年](総合)

4. 大地の変化[2学年](理科)

5. 地球と私たちの未来[3学年](理科)

6. 思いをはせる[3学年](国語)

7. 地域調査の手法[1学年](社会)

8. 地域の在り方[2学年](社会)

9. Let's Read 3 Changing the World[3学年](英語)

10. Unit 5 Earthquake Drill[2学年](英語)

取り組みの概要

本校の海洋教育では,「海の豊かな自然に親しむ活動や,身近な地域社会の中で海とのつながりを感じ取れるような体験活動,海について調べる活動,その保全活動等を通して,海に対する豊かな感受性を培い海に対する関心を高めさせるとともに,海洋と人間の関係及び海を通した世界の人々との結びつきについて理解させ,持続可能な社会の形成者としての資質,能力,態度を養う。」ことを目標とし,「海に親しむ」「海を知る」「海を守る」「海を利用する」の4つの視点でそれぞれの目標・発達段階に応じた単元を設定している。

今年度は、「子どもの問いに基づく探求課題の設定の在り方」「研究問題解決のための情報収集、整理、分析の在り方」「子どもの表現を深めるための対話の在り方」の3つの手立てをもとに授業実践を行った。「子どもの問いに基づく探究課題の設定の在り方」では、探究課題設定前の体験活動を重視し、体験から生まれた子ども達の気づき・感想を整理しながら、探究活動に価する課題を作り上げることができた。

「子どもの表現を深めるための対話の在り方」では、探究する場面において、思考ツールを活用することによって、思考の広がりや深まりのある話し合いを行うことができた。発表場面においては、相手意識を持たせるため、発表学年の近接学年を対象とすることによって、発表内容や提示物の吟味を行い、発表学年も聞く側の学年も意欲的に活動を行うことができた。

また、今後は探究活動場面における思考ツールの活用についてさらに研究を進め、より価値のある探究活動となるようにするとともに、中学校までの9年間を見通した、各学年で身についてさせたい資質・能力、学習内容の系統性を明確にしていく必要がある。今年度はストーリーマップ(内容)の見直しによる調整のため、4年生と5年生の授業内容が重複するところがあったが、来年からはより段階的な探究活動ができると思われる。

海洋学習の進め方

・ストーリーマップの改善を図り、学習活動の充実を図る。

・単元導入時における見学,体験学習等を重視して行う。

・思考ツールを効果的に活用し、より価値のある探究活動の充実を図る。

・相手意識をもって発表する機会を設け,表現力を養う。

・小学校と中学校とが連携し、互いの授業参観や研究会への参加を行いながら、9年間を見通した学習内容の系統性を図る。

(1)第1学年

校内で行う避難訓練や防災学習と関連づけながら、1学期は、岩手県立図書館アイルーム訪問・種市地区および大野地区での産業体験学習、2学期は、震災学習列車乗車体験・田老の学ぶ防災学習を行った。考えたことがらを個人で学習シートにまとめるとともに、3学期には、地域の自然環境の豊かさや安全な暮らしについて体験を通して考えたことを学年で整理し、岩手県復興教育実践発表会でステージ発表を行った。

(2)第2学年

1学期は海洋体験学習として洋野町種市地区のウニ栽培について増殖溝の見学や漁港職員から話を聞いた。2学期はキャリア教育と関連付けながら洋野町内での職場体験学習、盛岡市での職場訪問学習を通し、勤労観や職業観について考えを深めることができた。盛岡市での職場訪問は洋野町地区にはない事業所を見学したことで職業への知識を深めることができた。文化祭では学んだことをまとめ発表した。

(3)第3学年

1,2年での学習を生かし、今の大野の地域課題を探り(課題仮説)、検証方法を考え、地域の方々にインタビューするとともに、事業所などを訪問した。学習を進めるにあたり宮城先生(岩手県立大学名誉教授、洋野町地域おこし協力隊)から様々アドバイスをいただき、生徒が主体となって取り組める活動を実践することができた。文化祭ではグループごとに課題解決のための実践をまとめ発表した。

洋野町立中野小学校

実施単元

1.「つくろう 遊ぼう なかのの たからで」[1年](生活)

2.「しぜんと なかよし たんけんたい」[2年](生活)

3.「海の不思議を調べてまとめよう」[3年](総合)

4.「洋野のウニの秘密を探ろう」[4年](総合)

5.「洋野の海産物がおいしい理由を調べよう」[5年](総合)

6.「洋野町のちょこっと未来を考えよう~今、私たちにできること」[6年](総合)

取り組みの概要

本校の海洋教育では,「海の豊かな自然に親しむ活動や,身近な地域社会の中で海とのつながりを感じ取れるような体験活動,海について調べる活動,その保全活動等を通して,海に対する豊かな感受性を培い海に対する関心を高めさせるとともに,海洋と人間の関係及び海を通した世界の人々との結びつきについて理解させ,持続可能な社会の形成者としての資質,能力,態度を養う。」ことを目標とし,「海に親しむ」「海を知る」「海を守る」「海を利用する」の4つの視点でそれぞれの目標・発達段階に応じた単元を設定している。

今年度は、「子どもの問いに基づく探求課題の設定の在り方」「研究問題解決のための情報収集、整理、分析の在り方」「子どもの表現を深めるための対話の在り方」の3つの手立てをもとに授業実践を行った。「子どもの問いに基づく探究課題の設定の在り方」では、探究課題設定前の体験活動を重視し、体験から生まれた子ども達の気づき・感想を整理しながら、探究活動に価する課題を作り上げることができた。

「子どもの表現を深めるための対話の在り方」では、探究する場面において、思考ツールを活用することによって、思考の広がりや深まりのある話し合いを行うことができた。発表場面においては、相手意識を持たせるため、発表学年の近接学年を対象とすることによって、発表内容や提示物の吟味を行い、発表学年も聞く側の学年も意欲的に活動を行うことができた。

また、今後は探究活動場面における思考ツールの活用についてさらに研究を進め、より価値のある探究活動となるようにするとともに、中学校までの9年間を見通した、各学年で身についてさせたい資質・能力、学習内容の系統性を明確にしていく必要がある。今年度はストーリーマップ(内容)の見直しによる調整のため、4年生と5年生の授業内容が重複するところがあったが、来年からはより段階的な探究活動ができると思われる。

海洋学習の進め方

・ストーリーマップの改善を図り、学習活動の充実を図る。

・単元導入時における見学,体験学習等を重視して行う。

・思考ツールを効果的に活用し、より価値のある探究活動の充実を図る。

・相手意識をもって発表する機会を設け,表現力を養う。

・小学校と中学校とが連携し、互いの授業参観や研究会への参加を行いながら、9年間を見通した学習内容の系統性を図る。

洋野町立中野中学校

実施単元

1.全校オリエンテーション[1・2・3年](海洋科)

2.「地域を知ろう~洋野町の山と海の関係と地域産業から見える洋野の海の課題~」[1年](海洋科)

3.「地域を考えよう~洋野町と他地域との比較から探る洋野の海の課題解決~」[2年](海洋科)

4.「洋野の未来を考えよう~洋野町の発信・将来の創造~」[3年](海洋科)

取り組みの概要

1.ねらい

郷土を愛し,復興・継承を担う人材の育成

2.目指す生徒像

(1)様々な事柄から,自ら課題を発見・設定し,課題を追求することができる生徒

(2)収集した情報を,整理・分析を通して思考し,自分の気づきや考えをまとめ,表現することのできる生徒

(3)様々な場面で仲間と協力しながら,問題解決に向かうことができる生徒

(4)現在そして将来,生まれ育った地域や自分の住む場所の発展と,自己の望ましい生き方・在り方を考え続ける生徒

3.実践内容

〔1学年〕

(1)身近な地域の産業について学ぶ校外学習(B&G・種市海浜公園)

(2)身近な地域の産業について学ぶ講話・学習会(fumoto)

(3)身近な地域の産業について学ぶ校外学習(小子内漁港)

(4)身近な地域を知る校外学習(中野白滝)

〔2学年〕

(1)宿泊研修

(1-1)八幡平地熱蒸気染色体験

(1-2)松川地熱発電所見学

(1-3)岩手山焼け走り溶岩流散策

(1-4)旧松尾鉱山新中和処理施設見学

(1-5)猊鼻渓舟下り

(1-6)東山和紙紙すき体験

(2)「海洋サミットin気仙沼」発表

〔3学年〕

(1)修学旅行(東京)

(1-1)いわて銀河プラザ<講話・PR活動>

・洋野町産の品物の売り上げ等から,洋野町は東京都でどのような評価を得て,どのような町に見えているのか,また洋野町のPR活動を行う。

(1-2)「そなエリア」~防災体験学習~

(2)洋野町議会傍聴~情報の発信の在り方について学ぶ~

(3)「洋野町の未来を考える会」~地元の町議会副議長を招き,身近な地域の防災における課題と対策案について発表・意見交流

〔全学年〕

(1)海洋科全校オリエンテーション

(2)有家浜清掃

(3)文化祭「海洋学習成果発表会」

(4)ナニャドヤラ講演会及び継承活動

(5)おいぐんま(高家)漁港体験学習及び環境美化活動

(6)環境セミナー実施

〔連携〕

(1)小中連携授業研究会

(2)岩手県立種市高等学校津波出前授業

(3)岩手県立種市高等学校総合探求発表会

洋野町立林郷小学校

実施単元

1.海の思い出を残そう[2学年](生活)

2.ゆたかな海を守ろう ~林郷小から源流へ~[3・4学年](海洋)

3.ゆたかな森林を守ろう、生かそう[3・4学年](海洋)

4.大野の酪農と海洋のつながりから洋野の未来を考えよう[5・6学年](海洋)

取り組みの概要

【海の思い出を残そう(2学年)】

〇海で集めたさまざまな自然物を試しながら比べて材料を選び、試行錯誤して工作を作る。

・海での活動を振り返る。

・集めた自然物の色、形、手触りなどを感じながら、作品を作る。

【ゆたかな海を守ろう ~林郷小から源流へ~(3・4学年)】

〇海、川、森のつながりと地域の取り組みから、豊かな海を守るイメージを広げる。

・水生生物調査(有家川中流)で水質や川の様子を調べる。

・源流探索、久慈平岳登山を行い、大野の川と暮らし、森と川と海のつながりについて考える。

・ポスターセッションで発表する。

【ゆたかな森林を守ろう、生かそう(3・4学年)】

〇森林を生かした地域の産業を通して、森林を守り生かすイメージを広げる。

・フィールドビンゴ体験と森林と人々と生活について知る。

・炭焼き体験をする。

・大野の森林についてお話を聞く。

・ポスターセッションで発表会をする。

【大野の酪農と海洋のつながりから洋野の未来を考えよう(5・6学年)】

〇洋野のよさや魅力、また地域課題について知り、洋野の未来について自分の考えを発信する。

・海成段丘を見学する。

・大野の酪農について学ぶ。

・洋野町の未来を考える。

・海洋サミットで発表する。