北海道 教育委員会 地域展開 2024年度

羅臼町教育委員会

知床学(海洋教育)「地域の海を守るために私たちができること」

活動参加校

教育委員会の取り組みの概要

1 助成終了後の継続的な実施のための環境整備の状況

助成終了後の継続的実施のため、町と協議を進めている。

2 学校間の連携推進状況

推進協議会において、小中高の繋がりある教育課程の見直しを進めた。また、令和8年4月の統合に向けた小学校2校の教育課程の見直しの協議を進めた。

3 参加校の合同発表会の開催内容

令和6年12月5日に、羅臼町立羅臼小学校において、「第13回海洋教育成果発表会(ユネスコスクール研究発表会)」を開催した。2幼稚園、2小学校、1中学校、1高校が、それぞれの取組について発表・交流した。

また、地域住民にも公開したとともに、パイオニアスクールプログラム事務局のご協力のもと、YouTubeにて全国に向けて発信することができた。

4 教員を対象とした海洋教育に関する研修の実施内容

令和6年4月24日の羅臼町幼小中高一貫教育推進協議会全体会時に、羅臼町教育委員会横澤教育指導主幹による「羅臼版海洋リテラシー」についての説明と羅臼町副読本「知床学」の活用に係わる研修を実施した。

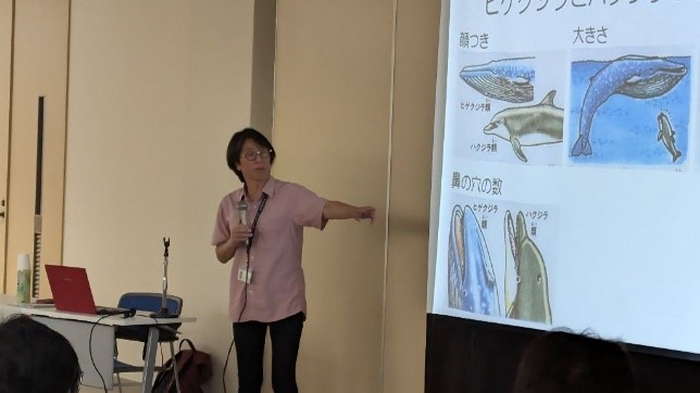

令和6年7月29日に、町内全幼小中高教員を対象とした東京農業大学生物産業学部海洋水産学科 小林万里教授による「知床の海棲哺乳類が生態系に与える影響」についての研修会を実施した。

5 副読本の作成状況や活用状況

羅臼小学校においては、1・2・5学年、羅臼高校については2学年、春松小学校と知床未来中学校においては後期分に、副読本「知床学」を位置付けた指導計画を作成した。

6 地域版海洋教育リテラシーの理解・普及の促進状況

羅臼町副読本「知床学」を町のホームページにアップするとともに、町の広報誌でも情報提供を行った。

7 その他教育委員会としての取組

(1)徳之島交流会の実施

令和7年1月13日から16日に、羅臼小学校、春松小学校、知床未来中学校、羅臼高校の代表1名、各校引率者及び教育委員会職員で、羅臼町と同様に世界自然遺産地域に登録されている鹿児島県徳之島を訪問し、パイオニアスクールプログラム徳之島交流会を実施した。

(1-1)徳之島町立山(さん)小学校との交流会

昨年度からオンラインで交流している徳之島町立山小学校を訪問し、小学生が海洋教育で学んだ成果を発表した。

世界自然遺産登録地域同士の交流となり、南北での海の植生や生物、気候の違いとともに、両地域ではロードキルの問題が共通していることなどを直に学習する機会となり、非常に有意義な交流となった。

(1-2)徳之島世界遺産センターでの研修

昨年12月にオープンしたばかりの徳之島世界遺産センターを訪問し、徳之島の成り立ちや歴史、生息する動植物などについてレクチャーを受けた。また、徳之島の森を再現したジオラマや展示されている資料を見て、徳之島にも知床と同じく多種多様な生物が暮らしていることについて学んだ。

(1-3)徳之島町立東天城中学校訪問

徳之島町立東天城中学校を訪問し、中学生と高校生が海洋教育で学んだ成果について発表した。また、同中学校も世界自然遺産センターと同じく、昨年12月に新築されたばかりで、真新しい校舎を案内していただいた。

(1-4)ビーチ散策とナイトツアー

徳之島は、ウミガメの一大産卵地であるとともに、冬には羅臼と同じくクジラを見ることができる。今回は、ウミガメの産卵が行われるビーチを訪問した。残念ながらウミガメの産卵時期ではなかったが、児童生徒は徳之島の海に脚を入れ、羅臼の海の温度との差を体感した。

その後、世界自然遺産地域に案内していただいた。運よく天然記念物のアマミノクロウサギの生態を観察でき、貴重な体験となった。

(2)いおワールドかごしま水族館での研修

徳之島からの帰路、1月15日に鹿児島市にあるいおワールド鹿児島水族館を訪問した。

児童生徒は、初めて見るジンベイザメや、南の海に住む生き物のカラフルさに驚くとともに、羅臼の海に棲む寒流系の生き物との違いを実感した。

(3)徳之島交流発表会の開催

徳之島での研修の成果の発表会を、令和7年2月5日に春松小学校、13日に羅臼小学校、3月5日に知床未来中学校、3月24日に羅臼高校で開催した。それぞれの学校で当該校の交流会参加者が、プレゼンテーション形式で、各校の児童生徒に徳之島での学びを報告した。

交流会参加者から、Web上の交流では感じることができない「空気感」についての発表や、羅臼と徳之島の相違点と共通点についての発表があり、有意義なものとなった。

(4)オンライン交流

令和6年7月18日に徳之島伊仙町立伊仙小学校と羅臼小学校、2月7日に屋久島町立安房小学校と羅臼小学校、2月12日に宮古島市立鏡原小学校・埼玉県北本市立中丸小学校と春松小学校、2月17日に西表島竹富町立上原小学校と春松小学校のオンライン交流授業が行われた。西表島上原小学校、北本市立中丸小学校と春松小学校は3年連続の交流となった。

宮古島市立鏡原小学校・北本市立中丸小学校・春松小学校の交流は「おむすび交流会」と名付け、それぞれの学校が地域や学校の紹介を行い、宮古島の雪塩、北本市の米、羅臼の昆布の佃煮とサケフレークを送りあい、実際におむすびを作り試食し、感想を報告しあうという交流となった。

いずれも、北と南の地域の交流となり、様々な違いはもとより、共通点にも気づくことができた有意義な交流となった。

羅臼町立羅臼小学校

実施単元

1.「きせつとともだち(はるなつ/ふゆ)」[1年](知床学)

2.「まちが大すきたんけんたい、えがおのひみつたんけんたい」[2年](知床学)

3.「羅臼の生き物を伝えよう。」[3年](知床学)

4.「羅臼の漁業を伝えよう」[4年](知床学)

5.「発見!発信!らうすこん部」[5年](知床学)

6.「持続可能な社会~100年続く羅臼を目指して~」[6年](知床学)

取り組みの概要

本校は、世界自然遺産に登録された知床半島に立地し、海を含め豊かな自然に囲まれた環境のもと教育活動を展開した。特に、「知床学(海洋教育)」を中心として、総合的な学習の時間や生活科と関連付けた教科横断的な指導計画に基づき、豊かな自然、動植物、水産業、海を活用した観光など郷土の特性を学ぶ教育活動を行うことで、ふるさとに対しての誇りと愛着を育み,郷土の発展に役立つ社会人となるための資質・能力を育むことを目指し学習活動を実施した。

実施内容として、

■1・2年生 【知床学(海洋教育)「めざせいきものはかせ」】

羅臼町郷土資料館周辺の前庭や裏山で虫を捕まえたりするなどの活動を通して、羅臼町の動植物について考えたり、自然の素晴らしさや生命の大切さを学んだりする活動を実施した。

■2年生 【知床学(海洋教育)】

国語「さけがおおきくなるまで」と関連付けながら漁業関係者の協力を得て、サケの稚魚の餌まき体験や放流体験を通して豊かな海を持続する大切さについて学ぶ活動を実施した。

■3年生【知床学(海洋教育)「ふるさと探検隊」】

羅臼町の基幹産業である「漁業の仕事」について調べる社会科の学習と関連付けながら、市場やお店の見学を通して、実際に働いている人にインタビューするなど情報収集の方法について学ぶ活動を実施した。

■4年生【知床学(海洋教育)「羅臼の魅力再発見」】

羅臼の観光客の減少から、羅臼の町の魅力についてアンケートを実施し、動物、食べ物、漁業の様子、観光等に関する課題等から、自ら調べたいテーマを設定し、調査など学習を通して学んだことを羅臼の魅力としてユネスコスクール発表会で発信した。また、昆布学習を行い、海と山のつながりについて理解を深めた。

■5年生【知床学(海洋教育)「自然とともに生きる」】

漁業協同組合、地元の漁業者などを講師に招き、昆布に関する学習、サケ(鮭)学習をロープワーク(漁の方法)などの体験学習を通して学ぶ活動を実施するとともに国語「自然とともに生きる」と関連付けながら知床の自然の価値を理解し、将来にわたり知床の自然の関わり方について考える学習を実施した。また、北本市中丸小学校・宮古島市鏡原小学校との交流を行い、それぞれの特産物「米、塩、サケ・昆布」によるおむすび作りを実施し、日本の産業についての興味・関心を高め、自分達の住む地域への愛着を深めた。

■5・6年生【地域学習交流(沖縄島県竹富町立上原小学校との交流)】

竹富町立上原小学校の5・6年生とオンラインで交流を行った。自分たちの住んでいるところの「産業や自然」などについて伝え合い、お互いの取組内容や地域の特色を比較することでふるさと羅臼についての理解を深めた。

■6年生【知床学(海洋教育)自分の考えを発信しよう」】

ブルーカーボン学習を行い、羅臼の海に生息している昆布によって二酸化炭素がおさえられていることや津波学習など、環境問題について関心を高める学習を実施した。

また、2月に行われた「まちづくり提案会」では、これまでの海洋教育で学んだことを踏まえ、これからの羅臼町発展に向けてグループごとに調べたり自分たちの考えをまとめたりした。またそれらを保護者や地域の方々に発信した。

成果と課題

多様な他者と児童が様々な体験を通じた学習を展開することにより、豊かな海洋資源に支えられているふるさとをより深く理解し、羅臼町の魅力を再発見することができた。また、地域と自然のつながりを理解し、未来の羅臼町の町づくりについて提案することにより、郷土に対する誇りや愛着を持ち、さらには未来の羅臼の発展について考えを深めることができた。本校は、海・川・山に囲まれた「世界自然遺産・知床」にあり、教育過程特例校の指定を受けて教育課程に「知床学(海洋教育)」を位置付け、自然・産業・町作り等の視点から「ふるさと羅臼」について学ぶ学習を行っている。今年度もこれまでの取組を継承しながら、探究的・体験的な活動を柱に学習を進めてきた。

第1・2学年では、幼稚園からの学びをつなぎ、主に地域の自然について活動を通して学んでいる。第2学年ではCSコーディネーターや漁協の協力を得て、サケ稚魚への餌やり体験や稚魚放流式などの体験活動を行っている。また、一昨年度からは、CSコーディネーターを窓口に、サケの羅臼川回帰の様子を見学するとともに、国語「サケが大きくなるまで」と関連付けて学習を展開することで、サケの生態等について学びを深めている。これらの学びきっかけとし、羅臼の自然の豊かさや地域の方の取組について知り、「ふるさと羅臼」に対する思いを強くもつことができた。また、第4学年での漁業に関する学習や第5学年での昆布学習に繋げることができている。

第3・4学年では、地域の自然や産業について課題を設定し、地域の方へのインタビューやフィールドワーク、実習等の体験活動を通して学びを深めた。第3学年では、知床の自然や動物について、羅臼川での自然散策から課題を設定し、探究活動に繋げた。また、知床財団職員の方の講話(クマ学習)やインタビュー、町作成の副読本から情報を収集、整理・分析し、海や山の羅臼の生き物図鑑を作成した。第4学年では、羅臼の主幹産業である漁業について探究活動を行った。町の料理サークルや漁業青年部の協力のもと、ホッケのかまぼこ作りや鮭フレーク作り体験を通して、地域の漁業資源の豊かさを実感するとともに、羅臼の漁業を守り発展させていくためにはどのようなことが必要かを考えた。

第5学年では、羅臼昆布を題材として地域の産業について学ぶ学習を行った。昆布漁師の方を講師に招き、昆布が製品になるまでの工程を学んだ後、宿泊学習のプログラムを昆布漁に触れる内容とし、CSコーディネーターや羅臼漁協の協力を得て、昆布番屋を訪問し昆布漁を体験したり、地域の有志が行う「らうす昆布フェスタ」に参加したりするなど、体験を通して昆布漁について理解を深めた。その後、体験活動から生まれた疑問や課題をもとに個人テーマを設定し、探究活動を行った。探究活動の成果は、12月に行われたユネスコスクール発表会の中で「らうすこん部活動報告」として発表した。また、同じ世界自然遺産地域の屋久島町立安房小学校とリモートでの交流を実施した。学習を通し、地域住民の郷土を大切にしている考えに直接触れ、改めて「羅臼の海のすばらしさや地域の人たちが守ってきた海や産業を自分たちもしっかりと守りたい。」と考えを深めた。

第6学年では、「100年続く羅臼を目指して」というテーマを設定し、これまでに学習してきた自然や産業という視点から「町作り」について考えた。海の豊かさ、自然の豊かさとともに生きてきた「ふるさと羅臼」が今後100年継続していくためには、やはり、海の豊かさ、自然の豊かさを守っていくことが必要である。そのために、これまで学習してきたことや新たに調べたことをもとに課題を焦点化し、自分達にできることを考えた。まとめた成果は、代表者が参加した徳之島との交流会で発表した。また、今年度は根室振興局の協力の下、「ブルーカーボン」について学習した。羅臼の昆布を育てることが、環境保護に繋がることを知り、これまで学習してきた「知床学(海洋教育)」について、その意義を再確認することができた。

このような地域の人・物・自然から体験を通して学ぶことを、6年間を通じて系統的に構成することで、ふるさとを愛し、ふるさとに貢献しようとする気持ちを高めることができた。

羅臼町立春松小学校

実施単元

1.きせつといきものとなかよし[1年](知床学)

2.さけが大きくなるまで[2年](知床学)

3.発見!羅臼の良いとこすごいとこ[3年](知床学)

4.羅臼のいいとこ再発見

5.知床の自然を守る~意見文を書こう

6.より良いまちづくり~わたしたちができること[6年](知床学)

取り組みの概要

本校は、世界自然遺産に登録された知床半島に立地し、海を含め豊かな自然に囲まれた環境のもと教育活動を展開した。特に、「知床学(海洋教育)」を中心として、総合的な学習の時間や生活科と関連付けた教科横断的な指導計画に基づき、豊かな自然、動植物、水産業、海を活用した観光など郷土の特性を学ぶ教育活動を行うことで、ふるさとに対しての誇りと愛着を育み,郷土の発展に役立つ社会人となるための資質・能力を育むことを目指し学習活動を実施した。

実施内容として、

■1・2年生 【知床学(海洋教育)「めざせいきものはかせ」】

羅臼町郷土資料館周辺の前庭や裏山で虫を捕まえたりするなどの活動を通して、羅臼町の動植物について考えたり、自然の素晴らしさや生命の大切さを学んだりする活動を実施した。

■2年生 【知床学(海洋教育)】

国語「さけがおおきくなるまで」と関連付けながら漁業関係者の協力を得て、サケの稚魚の餌まき体験や放流体験を通して豊かな海を持続する大切さについて学ぶ活動を実施した。

■3年生【知床学(海洋教育)「ふるさと探検隊」】

羅臼町の基幹産業である「漁業の仕事」について調べる社会科の学習と関連付けながら、市場やお店の見学を通して、実際に働いている人にインタビューするなど情報収集の方法について学ぶ活動を実施した。

■4年生【知床学(海洋教育)「羅臼の魅力再発見」】

羅臼の観光客の減少から、羅臼の町の魅力についてアンケートを実施し、動物、食べ物、漁業の様子、観光等に関する課題等から、自ら調べたいテーマを設定し、調査など学習を通して学んだことを羅臼の魅力としてユネスコスクール発表会で発信した。また、昆布学習を行い、海と山のつながりについて理解を深めた。

■5年生【知床学(海洋教育)「自然とともに生きる」】

漁業協同組合、地元の漁業者などを講師に招き、昆布に関する学習、サケ(鮭)学習をロープワーク(漁の方法)などの体験学習を通して学ぶ活動を実施するとともに国語「自然とともに生きる」と関連付けながら知床の自然の価値を理解し、将来にわたり知床の自然の関わり方について考える学習を実施した。また、北本市中丸小学校・宮古島市鏡原小学校との交流を行い、それぞれの特産物「米、塩、サケ・昆布」によるおむすび作りを実施し、日本の産業についての興味・関心を高め、自分達の住む地域への愛着を深めた。

■5・6年生【地域学習交流(沖縄島県竹富町立上原小学校との交流)】

竹富町立上原小学校の5・6年生とオンラインで交流を行った。自分たちの住んでいるところの「産業や自然」などについて伝え合い、お互いの取組内容や地域の特色を比較することでふるさと羅臼についての理解を深めた。

■6年生【知床学(海洋教育)自分の考えを発信しよう」】

ブルーカーボン学習を行い、羅臼の海に生息している昆布によって二酸化炭素がおさえられていることや津波学習など、環境問題について関心を高める学習を実施した。

また、2月に行われた「まちづくり提案会」では、これまでの海洋教育で学んだことを踏まえ、これからの羅臼町発展に向けてグループごとに調べたり自分たちの考えをまとめたりした。またそれらを保護者や地域の方々に発信した。

成果と課題

多様な他者と児童が様々な体験を通じた学習を展開することにより、豊かな海洋資源に支えられているふるさとをより深く理解し、羅臼町の魅力を再発見することができた。また、地域と自然のつながりを理解し、未来の羅臼町の町づくりについて提案することにより、郷土に対する誇りや愛着を持ち、さらには未来の羅臼の発展について考えを深めることができた。

羅臼町立知床未来中学校

実施単元

1.クルージング体験[1年](海洋教育(知床学))

2.羅臼町と他地域の自然・文化の比較[2年](海洋教育(知床学))

3.羅臼町PRパンフレットの作成・配布[3年](海洋教育(知床学))

取り組みの概要

■第1学年

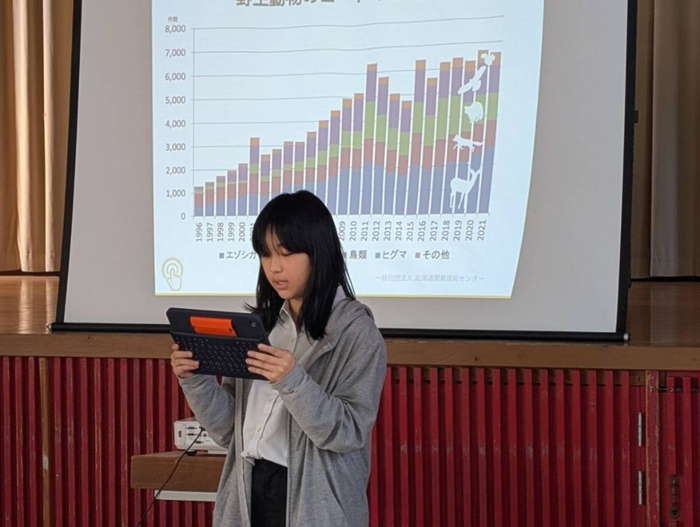

・クマ学習Ⅰ:現在の知床半島のヒグマの生息について、海洋資源との関係を学んだ。

・クルージング体験:観光船に乗り、羅臼町の海洋動物の生息域と生育条件、観光利用について理解を深めた。

・調理体験:講師として地域住民を招き、羅臼町の海産食材を使った調理体験を行い水産資源の多様さを学んだ。

・市場見学:羅臼漁港と市場の見学を通して、海域で獲れる魚について理解を深めた。

■第2学年

・生態系学習:羅臼昆布の生育条件と漁獲、加工方法について学んだ。外来種であるアメリカオニアザミの実態を学び、駆除作業を行った。

・宿泊研修:羅臼町と研修先(北見市常呂町)の地形と海生生物について学び、自然環境による影響を比較し考察した。

■第3学年

・クマ学習Ⅱ:ヒグマと共存する社会の在り方について、知床半島全体を俯瞰して自然に与える人間の暮らしの影響について学んだ。

・修学旅行:羅臼町のPRパンフレットを作成し、羅臼昆布と塩を一緒に新千歳空港で配布し海洋学習の成果の発表を行った。

上記の学習を行ったうえで、12月に羅臼町内のすべての幼稚園・小学校・中学校・高校が参加する場において学習の成果をプレゼンテーションにより発表を行った。

北海道羅臼高等学校

実施単元

1.SDGsプログラム[第1学年](知床学Ⅰ)

2.知床半島の哺乳類 (8‐4)海獣類[第1学年](知床学Ⅰ)

3.知床半島の動物 (8‐2)知床の海洋生物[第2学年](知床学Ⅱ)

4.根室海峡の環境[第3学年](海洋生物理論)

5.根室海峡の生物[第3学年](海洋生物理論)

6.海洋資源の利用[第3学年](海洋生物実習)

7.海洋資源の保全[第3学年](海洋生物実習)

8.漁業の未来[第3学年](海洋生物理論)

取り組みの概要

1 野外活動

羅臼町の水産業の現状を体験的に理解するとともに、1年間をとおして海について総合的に学習する。

(1) 羅臼町漁業協同組合ウニ種苗センター見学

(2) 羅臼町漁業協同組合市場・加工場・販売店舗見学

(3) 鮭採卵・受精等学習

(4) 鮭トバ加工

2 校内での授業

根室海峡や北方領土周辺海域の地理的な特徴や生物相全般への理解を深め、この海域の環境保全のあるべき姿について考える。

(1) SDGsプログラム

(2) 開級式・閉級式記念講演会

(3) 海洋生物の分類・食物連鎖

(4) 根室海峡の鯨類・海獣類

(5) 海に生息する無脊椎動物

(6) 海鳥類をめぐる食物連鎖

(7) 知床の海洋生物や海獣類(副読本「知床学」を使用)

3 技術の習得

ロープワーク等の実践的技術、スクーバダイビングのライセンス取得をする。希望者のみ、潜水士へ挑戦する。

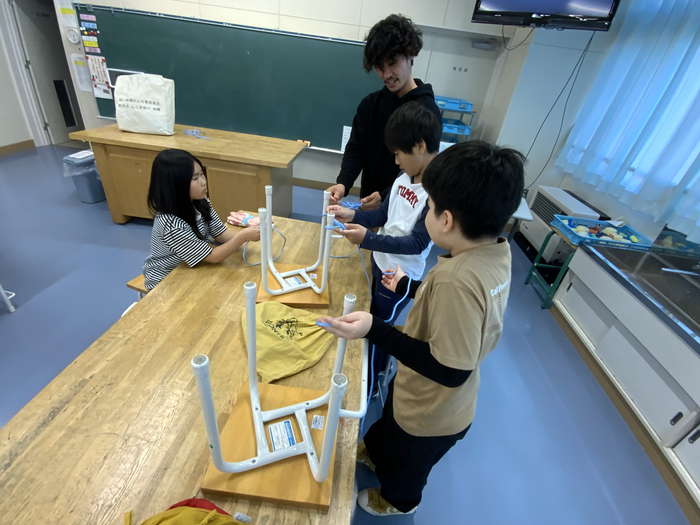

(1) ロープワーク実習

(2) ダイビング講習

(3) ダイビング実習