山口 公立 単元開発 2023年度

柳井市立大畠小学校

きれいで豊かで持続可能な海とするための地域貢献活動

実施単元

地元の海を見て、知って、考えて、伝えて[6年](総合的な学習の時間)

取り組みの概要

<1、海洋環境調査>

校区内にある自然海岸へスクールバスで移動して、水族館飼育学芸員の指導により海洋生物による環境調査を行った。この調査は予め20種類の生物についての説明がなされ、救命胴衣着用の児童達は収集用具を手にして磯海岸に展開した。児童達は真剣な眼差しで歓声を上げながら生物を発見して、記録して行った。30分経過後に集合してそれぞれが発見した生物を集計し、生物ごとの指標により点数付けの結果、綺麗さと豊かさについて判定を行った。学校に戻ってからもこの調査についての話題で盛り上がっていた。

<2、海岸ごみ調査と清掃>

学校の眼下にある人工海浜の砂浜へ徒歩で移動し、海ごみ調査と海岸清掃を行った。海ごみ調査は10m四方の区画を指定して、すべてのごみを1か所に集め、分類記録した。その後、ペットボトルなど人工物の海ごみを回収しての清掃を行った。さらには、マイクロプラスチックの採集方法について実施体験を行った。なお、当初は地域での海岸清掃に合わせて住民との交流を図りながら実施する予定であったが、日程的に難しく学校単独での実施となった。

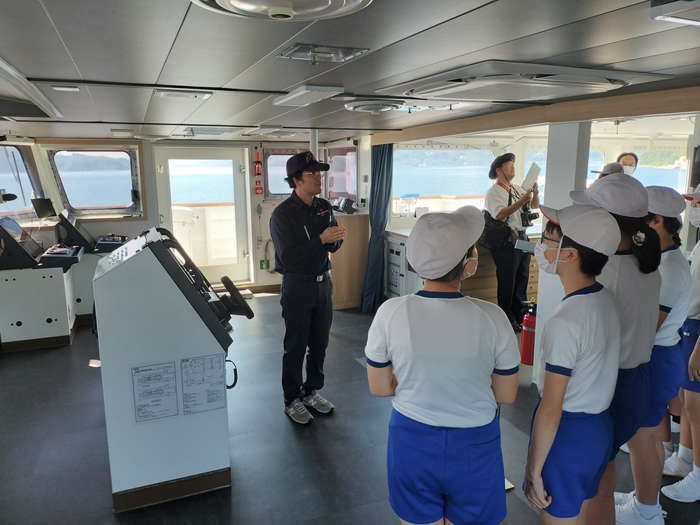

<3、潮流エネルギーと地域形成を海から観察>

商船高等専門学校の実習船に乗り、大畠瀬戸の中央部へ行き潮流エネルギーを体感するとともに、流速を測定するため、船速を0にして流れに任せ、一定距離を流れる時間を測ってそれを計算した。その後、船からの陸上の地域全体を見渡す事により、違った視点からの地元の発見に努めた。また、港の中と沖合の2か所で透明度板による海水の濁りを観測した。体験乗船の後、商船高専桟橋に停泊中の練習船船内を見学し、航海に夢を膨らませていた。

<4、海洋関係施設見学>

学校からスクールバスで約30分の所にある防衛装備庁の海洋環境試験評価サテライトへ見学に行った。ここでは無人で水中を航行しながら海の状況を調査する機器を実験する施設で、日頃は目にする事のない機器を目の当たりにし、30m四方の大型水槽で水中ドローンの操作体験を行った。

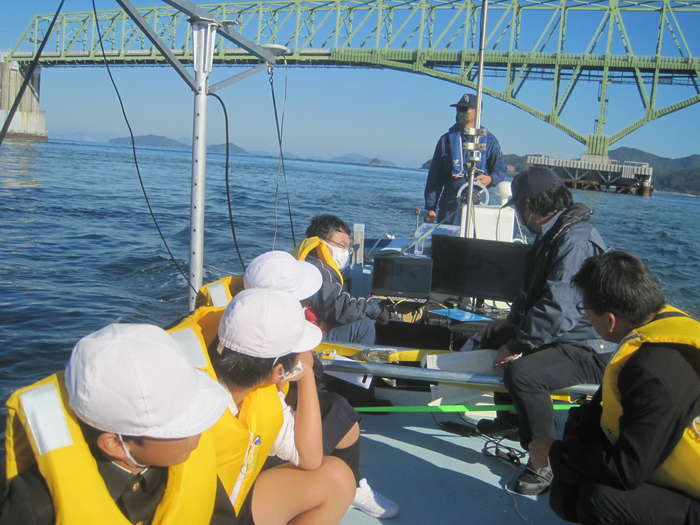

<5、海底地形調査体験>

学校の前に広がる海を毎日眺めているが、海の中の様子は分からないため商船高専の作業船に乗船して海底地形の調査を体験した。深い所、浅い所が色分けされてモニターに表示されることにより、変化に富んだ地元の海底地形が分かり、調査方法についても学習する事ができた。

<6、発表会>

これまでの海の学習の中から特に関心の深かった海洋環境についてまとめて、父兄や地域の方々に発表する事ができた。発表内容を紙芝居にすることで、今後の海洋学習に取組む下級生への伝達手段として活用する。

児童一人ひとりが、身近な海について体験することでさらに関心が深まり、自主的に知識を吸収し、合わせてコミュニケーション能力を高める事ができた。

提出物

学習内容報告書「地元の海を見て、知って、考えて、伝えて」 PDF形式(244KB)